凌源青龍河源省級自然保護區鵝耳櫪+大葉白蠟天然喬木林的林分結構特征與生態應用研究

●郭曉峰

(凌源市林業和草原綜合行政執法隊 遼寧 朝陽 122500)

凌源青龍河源省級自然保護區位于遼寧最西部,與河北省的青龍縣、平泉縣接壤,行政隸屬于凌源市河坎子、刀爾登等8個鄉鎮,地理坐標118°50' 16"~119°22' 12"E、40°35' 50"~40°57'13"N,總面積52 974·73 hm2。保護區始建于2005年,屬森林生態系統類型自然保護區,地處燕山山脈東段,主要保護當地典型的原生森林生態系統、濕地生態系統與動物資源等。

凌源青龍河源省級自然保護區自然地貌以山地為主,年平均降雨量540·6 mm,為半濕潤向半干旱區域過渡區域,自然植被主要為天然次生喬灌木林,屬于長白、華北、內蒙古等三個植物區系交匯生長過渡地帶,華北植物區系成分偏多,山地陽坡以荊條(Vitex negundo)、鵝耳櫪(Carpinus turczaninowii)等天然灌叢為主,陰坡以蒙古櫟(Quercus mongolica)、大葉白蠟(Fraxinus rhynchophylla)、榛(Corylus heterophylla)等喬灌木為主。天然林在當地涵養水源、保護水土、維系生態安全以及維護動植物資源的多樣性等方面具有不可替代的作用。

1 群落調查的必要性

受自然地貌、土層厚度、海拔高度等多方面影響,保護區天然次生林的喬灌木植被類型多達40余種,其中包括鵝耳櫪+大葉白蠟天然喬木群系。雖然該群系占所有天然喬灌木的面積比例較低,但作為一種典型的原生植被類型,具有重要的科研與生態應用價值。為對該群系的林分結構進行數量化評估,保護區技術人員對該林分類型進行了標準地調查,并對主要喬灌木樹種在群落中的生態貢獻進行科學評價,提出了生態應用途徑。

2 標準地調查方法與結果

2.1 調查方法

通過樣線調查,選擇有代表性天然林地進行標準地調查,面積為20 m×20 m,記錄經緯度、海拔、坡向、坡位、土層厚度等標準地調查因子,標準地內喬木每木檢尺,記錄所有胸徑≥5 cm的樹種名稱、數量、胸徑、樹高等數據;在樣地中心和四角機械設置5個灌叢樣方,每個面積5 m×5 m,調查記錄所有灌木種類名稱、株數、蓋度、平均高等數據,包括灌叢樣方內所有未達到檢尺徑階的喬木幼樹,均按照林下灌木統計。

2.2 調查結果

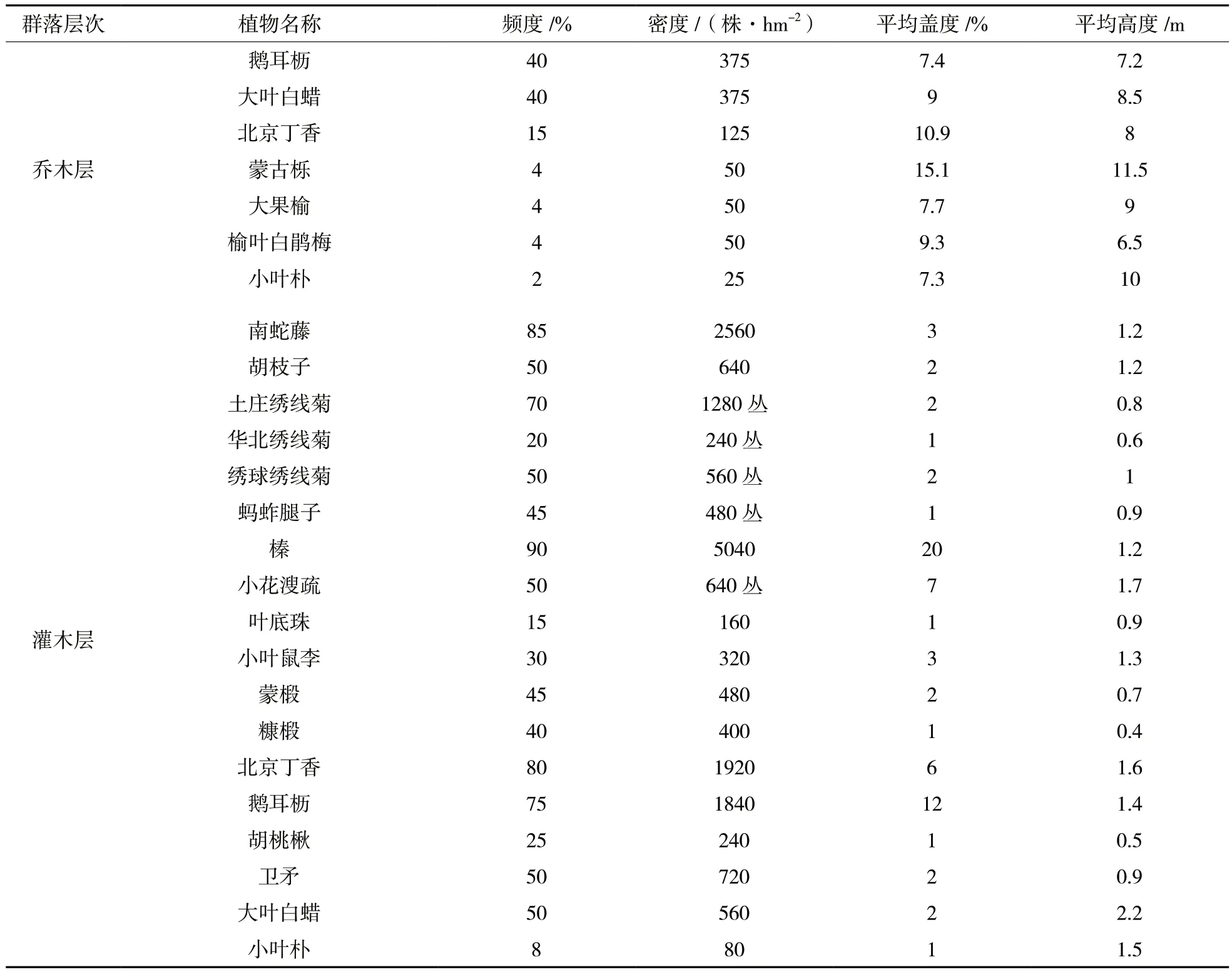

調查的鵝耳櫪+大葉白蠟天然喬木林在保護區內核心區,位于刀爾登鎮柏杖子村尖山子西溝,地理位置為119°0' 1"E、40°41' 34"N,海拔528 m,坡度10°,坡向北,山地,中偏上坡位,郁閉度0·9,土層厚度18 cm,立地條件中等,喬木層總株數1050株/hm2,平均胸徑8·9 cm,平均樹高8·1 m;灌木品種豐富,總計有18個木本植物種類,總株數18 160株(叢)/hm2,包括眾多的北京丁香、鵝耳櫪等喬木幼樹。各喬灌木群落組成,見表1。

表1 鵝耳櫪+大葉白蠟群落數量特征

3 鵝耳櫪+大葉白蠟天然喬木林的典型特征

3.1 群落優勢種特征

調查記錄結果顯示,本群落為天然喬灌混交林。從喬木層株數構成看,喬木層的優勢種為鵝耳櫪和大葉白蠟,樣地內兩個樹種株數相等,均占喬木總株數的35·7%,平均高度大葉白蠟稍高一些,喬木層其他樹種為伴生種,其中,北京丁香占11·9%,蒙古櫟、大果榆和榆葉白鵑梅三種喬木生長的株數相同,占喬木總株數的4·7%,小葉樸株數最低,占2·4%;從喬木層的胸徑調查結果可發現喬木層的樹齡結構差異,蒙古櫟、北京丁香胸徑明顯偏大,因此,在天然林生長初期階段,這兩種喬木比其他幾種喬木樹齡更大;從灌木調查結果看,灌層中,生長有大量的喬木幼樹,如優勢種幼樹鵝耳櫪,還有胡桃楸、大葉白蠟、衛矛、蒙椴、糠椴,包括藤本的南蛇藤,灌木種類包括榛、三種繡線菊、小花溲疏等9種灌木,幼樹與灌木總株數達到18 160株/hm2,灌木層在喬木群落中所產生的生態影響較大,因此,該群落定性為喬灌混交林;從各樹種在灌木層中生態作用看,單位面積株數較高的幾種,應該發揮出較大的整體生態效益,如榛5040株/hm2,南蛇藤2560株/hm2,土莊繡線菊為1280株/hm2,北京丁香、鵝耳櫪分別為1920株/hm2、1840株/hm2[1]。

3.2 次生群落的自然演替

群落內各種喬灌木植物的繁衍生長,與自然環境具有高度的適應性,并且每種植物為擴大自身的種群數量,都盡一切可能最大限度利用外部自然資源,如光照、土壤等。從喬木層看,本群落正常自然生長演替,林分整體結構將保持長期穩定,榆葉白鵑梅樹較矮,是明顯的被壓木,逐漸地會因為光照不足而死亡;幾十年后,群落內唯一的一株蒙古櫟霸王樹也將死亡,調查此樹為胸徑20·2 cm,高度14 m,冠幅7 m,是本群落中的年齡始祖,樹齡過大,必然最先死亡;其他的如大葉白蠟、北京丁香和鵝耳櫪等,樹高生長差異不明顯,林分群落結構將保持長期穩定;灌木層中雖然喬木幼樹眾多,大多樹高生長受限,不可能都生長為喬木,只有生長前期耐蔭性強,等待適應的時機,才可能得到發展;灌木層調查中,最特殊的樹種為核桃楸,在樣線調查中發現,保護區內也有大面積的天然核桃楸林,多生長在陰坡溝谷,核桃楸生長前期耐蔭,生長的中期以后,樹體與冠幅高大,將有限的陽光截留給自身生長需求,逐漸使林下大面積其他喬灌木庇蔭死亡,形成頂級群落,當然,這個自然演替需要百年甚至更長時間[2]。

3.3 植物多樣性特征

本群落的植物組成,充分說明了天然植物群落的植物多樣性特點[3]。第一,喬灌木植物品種的多樣性。調查結果顯示,喬木層中的種類達到7種,灌木層調查中木本植物種類達到18種,除去喬木幼樹種類,調查群落的木本植物種類達到21種,林下草本植物對喬木群落的生態影響較小,未進行詳細調查,但草本植物同樣具有多樣性特點,調查結果充分顯示出天然林植物品種多樣性特點。第二,喬灌木種群數量的多樣性。喬木層總株數1050株/hm2,灌木層總株數18 160株(叢)/hm2,林分郁閉度達0·9,群落內蘊含巨大的生物量。第三,調查同樣發現植物屬性的多樣性。如群落中生長有耐旱的植物小葉鼠李、大果榆等,也有相對耐蔭的大葉白蠟、核桃楸等。第四,植物具有典型性和稀有性特點。如調查中的南蛇藤,平均高度達到1·2 m,為藤本植物,可攀援附近高樹,優先得到陽光照射;而螞蚱腿子,以灌叢的形式存在,生長良好;所調查天然次生林群落本身,同樣具有地域性的典型性和稀有性特點。

3.4 自然群落與外界環境相互影響受益

群落內喬灌木品種豐富,種群數量較高,每種植物都竭盡最大可能,擴大自身種群數量,拓展樹冠光照空間、形成強大的根系網絡,雨季有效吸收水分與養分,旱季爭搶土壤中的水分等,群落對外部環境承受破壞能力相對較強;植物在自身生長的同時,對周圍環境產生一定的影響,如地表枯落物增加,經腐爛后,改善土壤成分與組成結構,植物根系網絡,固定地表土壤,減少表土隨著暴雨刮風等流失,涵養地表自然降雨等,形成植物群體與周邊環境互惠互利關系。

3.5 園林綠化功能

群落內所有喬灌木都屬于原生的鄉土樹種,每種植物都具有獨特的生物學特性,并且每種樹種都具有一定的耐旱、耐低溫、根系發達等生態特性,多年野外自然生長后,與本地自然氣候相適應,可開發利用這些特性,為社會經濟發展服務。典型植物資源約70余種,喬木樹種如大葉白蠟、北京丁香、小葉樸等,藤本植物南蛇藤等,灌木樹種如小花溲疏、螞蚱腿子、胡枝子等,各種植物經園林培育,適當修剪,都可發揮出理想的園林作用,同時,經園林培育苗木,可大幅度提高育苗地單位面積產出,為地方經濟發展服務[4-5]。

4 生態應用

4.1 利用天然林自然生長演替特性,高效實施荒山綠化

遼西存在大面積宜林荒山荒坡,不同程度存在土壤沙化與生態功能退化現象,探索并實施生態修復,對社會可持續發展尤為重要。選擇宜林地,人工引進栽植小部分原生鄉土樹種,一般2000~3000穴/hm2,如大葉白蠟、北京丁香、鵝耳櫪、小葉樸等,結合封山育林措施,新植幼樹與原有喬灌木樹種相互補充,達到盡早郁閉,形成以人工栽植的喬木為優勢種的植被群落。栽植造林時需澆足水并覆膜,結合自然降雨,新植幼樹適時補水,連續補水2年,達到幼樹根系生長發育基本完成,綠化成效顯著。

4.2 利用天然林諸多特性,維護生態安全

遼西地區自然環境以干旱為主,自然植被生長的品種簡單,種群數量低,生態功能弱。在遼西南部地區,大面積的山地適合進行封山育林,短期內更容易形成郁閉度較高的天然次生林,因立地條件與地貌特征不同,山地遍布不同的喬灌木次生林,這些原生的喬灌木群落,單位面積內喬灌木種群數量較高,生態功能強大,生物量較高,對動植物資源的多樣性產生良好影響,同時產生不可替代的生態與社會效益。天然植被維護了遼西與華北地區生態環境宜居、穩定和生態安全,奠定了當地綠色產業發展的基礎。

4.3 開發鄉土樹種,發展園林與苗木產業

遼西地區喬灌木樹種資源十分豐富,可開發一些具有代表性的鄉土樹種,包括喬木、灌木、藤本等,進行園林苗木培育,育苗周期4年以上,科學修剪造型,培育出合格園林苗木,土地資源發揮出常規大田4倍以上的生產效益。