區域大氣污染治理府際協作網絡如何演進?*

——基于長三角城市群的分析

易承志 杜依靈

(上海交通大學,上海 200230)

一、引言

城市化和工業化的深入推進在驅動城市快速發展的同時,也導致包括大氣污染在內的環境污染問題不斷凸顯。與此同時,區域一體化的大力推進帶來了內部經濟社會聯系的不斷增強,也使得越來越多的公共事務跨越單一轄區的邊界范圍而對整個區域產生影響。在環境污染中,大氣污染尤其具有跨界性,不僅帶來較強的負外部性,而且呈現明顯的擴散性,難以依靠單個地方政府的力量來解決,需要跨邊界的區域內府際集體行動與多方協作。制度性集體行動和邊界分析為區域大氣污染府際協作治理研究提供了重要的理論分析視角,而社會網絡分析則為微觀呈現區域大氣污染治理府際協作演進過程和動態特征提供了有力的方法支持。

本文基于長三角區域地級及以上城市間大氣污染治理合作網絡數據,運用社會網絡分析方法,對區域大氣污染治理府際協作網絡的演進進行實證分析。隨著城市化的不斷推進和區域內經濟社會聯系的日益加強,我國已經形成了以京津冀、長三角、粵港澳大灣區為代表的城市化區域,其中長三角作為我國經濟社會發展水平最高和聯系最緊密的區域之一,也為觀察和理解區域大氣污染治理府際協作演進的過程和邏輯提供了重要的窗口。研究發現,長三角大氣污染治理府際協作網絡呈現出中心協調型、邊界約束型、圈層互惠型三個階段動態演進的特征。對長三角大氣污染治理府際協作網絡演進的分析,支持從制度性集體行動框架和邊界分析組成的復合理論視角進行解釋。

本文的貢獻主要表現在以下幾個方面:第一,本文基于制度性集體行動框架和邊界分析的復合理論視角,構建了長三角大氣污染治理府際協作網絡的分析框架,為更好地理解上述理論提供了新的經驗支持,拓展了理論的應用情境與范圍。第二,社會網絡分析方法作為一種較為成熟的研究方法,已經在社會科學研究中得到日益廣泛的應用。區域大氣污染治理各主體構成了一個治理網絡,運用社會網絡分析法有其優勢。本研究運用社會網絡分析方法對長三角大氣污染治理府際協作網絡的整體結構、內部特征等進行了實證研究,有助于厘清區域大氣污染治理合作網絡的全貌。第三,本文基于長三角長時段數據的分析,能夠更好地理解區域大氣污染治理府際協作演進的長期過程和動態趨勢,在此基礎上為提升區域公共事務治理績效提供政策參考。

二、文獻回顧

隨著區域經濟社會聯系的不斷增強和公共事務的持續擴張,跨界環境污染問題的區域合作治理日益受到了研究者的關注[1]。對于區域環境治理府際協作,研究者已經從府際關系、集體行動、網絡治理等理論視角進行了大量的研究。

從府際關系的視角來看,區域環境治理府際協作是府際關系的產物。府際關系作為各級政府間的互動,指向的本質是權力配置和利益分配[2]。其中,縱向府際關系和橫向府際關系是學者研究的重點[3]。崔松虎等基于政策文本數據對京津冀環境治理進行研究,發現目前京津冀環境協同治理存在單兵作戰過多、整體意識不足、部門協同不足等問題[4]。陳宇等通過構建博弈模型對環境政策執行中的政府行為進行分析,發現地方政府之間的負面“共謀行為”會導致政策執行偏差,以經濟增長為中心的政治錦標賽則容易造成“囚徒困境”[5]。孫濤等以京津冀地區大氣污染治理為例,運用文本分析法和社會網絡分析法對該區域大氣環境治理政策演變、政策行動和主體關系結構進行量化分析,發現當前區域環境治理的政策體系呈現分層簡單多元化特征[6]。當前已有研究針對區域環境治理中府際關系存在的問題已進行了較多的探討,但是仍然較為缺少細致的實證素材作為論據支撐。

從集體行動的視角來看,區域環境治理府際協作是區域內不同地方政府需要達成的一種集體行動。鎖利銘等以長三角城市群大氣污染跨域府際合作治理為研究對象,分析了不同邊界機制嵌套關系的作用[7]。陳桂生依據“公地悲劇”和“集體行動困境”的生成邏輯,提出當前京津冀大氣污染府際合作治理存在協同乏力、制度掣肘等問題[8]。蔡嵐運用制度性集體行動理論分析了粵港澳大灣區地方政府的聯動策略,發現嵌入性網絡機制能夠降低合作成本,約束性契約機制能幫助解決外部性問題,委托授權機制則能夠推動實現合作[9]。初釗鵬等構建了京津冀三地政府霧霾合作治理策略的模型,研究發現三地政府合作治理的動態演化,很大程度上取決于地方環境偏好系數以及搭便車收益與集體行動收益的比值[10]。總的來說,現有研究就影響區域環境治理中集體行動的因素已基本達成一致,并在此基礎上進行了機制探索和模型構建。

從網絡治理的視角來看,區域環境治理府際協作實際上是區域內不同地方圍繞環境問題開展網絡治理的過程。孫濤等運用社會網絡分析法,對京津冀及周邊地區的大氣治理府際合作網絡進行分析,發現區域環境協同網絡隨時間的推移逐漸趨于成熟,呈現出由“部委合作牽頭、地方分割執行”向“部委引導支持、地方主動聯系”演化的趨勢[11]。于溯陽等以京津冀為例,分析了屬地管理在大氣污染治理上存在的缺陷,提出未來需要進一步通過完善立法與頂層制度設計、建立協調與合作機制、健全監管機制來協調央地政府、地方政府以及政企之間的關系[12]。東童童等采用社會網絡分析法對粵港澳大灣區大氣污染的空間關聯性進行實證研究,發現大灣區城際大氣污染存在明顯的空間關聯和空間溢出,城際空間聯系越來越緊密[13]。閻波等采用社會網絡分析方法對X市的大氣污染治理運動進行了跨案例比較分析,研究發現環境領域運動式治理具有相對穩定的發生機制,會受到地方政府的合法性授權和問責壓力影響[14]。現有文獻從網絡治理的視角出發對區域環境治理進行了不少實證分析,但還較為缺乏對網絡階段性演進特征的探討。

總體來說,既有文獻從理論和實踐等層面對區域大氣污染合作治理進行了較多的研究,著重探討了區域環境治理中地方政府的治理困境、運行機制、行為特征和路徑完善等內容。然而,目前學界尚缺乏對區域環境治理合作網絡的整體結構、主體行為特征的量化研究,且已有研究多為對當前合作網絡的靜態分析,在一定程度上忽略了對府際協作網絡階段性演進趨勢的動態研究。為了彌補已有研究的不足,本研究基于社會網絡分析方法,以我國長三角地區三省一市的地級及以上城市政府所構成的區域環境治理府際協作網絡為研究對象,對網絡的演進過程、結構呈現和內部特征等進行微觀分析,以厘清長三角區域大氣污染治理府際協作網絡演進的過程與邏輯,促進區域環境府際合作治理網絡結構優化,進而不斷提升區域公共事務治理績效。

三、理論框架

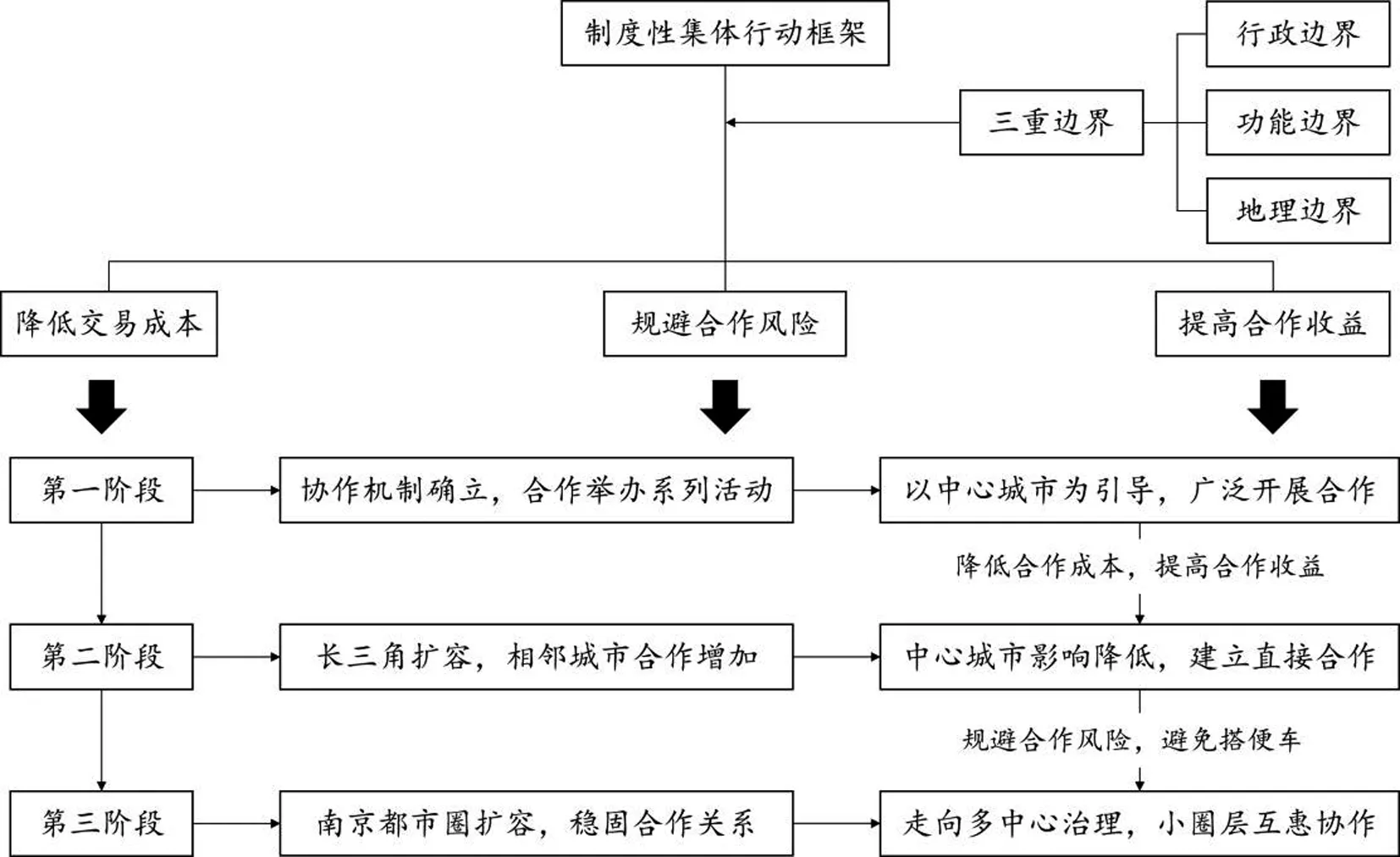

根據制度性集體行動框架,地方政府合作關系的建立基于對交易成本和風險的考量,進而形成合作治理網絡。與此同時,行政邊界、功能邊界、地理邊界通過作用于交易成本、交易風險和合作收益三個要素而影響行動者的積極性,促使區域大氣污染治理府際協作網絡動態變遷。由此可見,制度性集體行動理論與邊界分析視角契合本主題的研究。為此,本研究基于制度性集體行動理論與邊界分析視角構建了一個復合分析框架(見圖1)。

圖1 長三角大氣污染治理府際協作網絡的分析框架

四、研究對象與數據來源

制度性集體行動(Institutional Collective Action)理論主要旨在厘清影響合作的重要因素,進而明確合作行為的產生和動態演化過程。該理論通過探討制度性集體行動的產生條件與機制選擇,能夠促進對跨域治理中府際協作的理解,已經成為研究協作性治理的重要框架之一[15]。該框架認為,地方政府合作關系的建立是基于對交易成本、交易風險進行理性分析和考量后,追求合作收益最大化的一種結果,并進一步形成合作治理網絡[16]。因此,地方政府合作治理網絡的形成主要受到合作收益的驅動以及潛在的交易風險和交易成本的約束。合作收益可以區分為集體性收益和選擇性收益,其中集體性收益是涉及全體參與者的協作收益,而選擇性收益則是參與者獲得的差異性收益,更多針對地方政府自身[17]。就約束條件而言,交易成本主要包括信息成本、談判成本、實施成本、監督成本,而交易風險則主要涉及協調問題、合作信用、收益分配等[18]。

在制度性集體行動框架的支撐下,本研究進一步引入邊界分析的視角。隨著城市化的深入推進和城市區域的不斷成長,一方面區域范圍內的公共事務不斷跨越了單一行政轄區的邊界,另一方面區域公共事務協作治理仍然受到特定邊界的約束[19]。隨著長三角城市群的深入融合與發展,加之環境治理的外溢性和復雜性,地方政府的合作網絡不再單純依托于由行政區劃確定的行政邊界,同時還受到自然地理邊界、功能邊界等的影響。在理性選擇的驅使下,地方政府之間的合作主要表現為治理邊界跨越和約束的集體行動,只有在預期的合作收益大于交易成本且同時能有效抑制交易風險的情況下才會實現[20]。

而行政邊界、功能邊界、地理邊界這三重邊界則會通過交易成本、交易風險和合作收益三個要素影響網絡行動者的積極性,促使區域大氣污染治理合作網絡不斷發生變化。以邊界分析為視角,大氣污染合作治理的行政邊界是指由行政區劃確定的劃分行政區之間管轄權的大氣污染治理邊界,該邊界具有一定的穩定性,只有在行政區劃做出相應調整時才會發生改變;功能邊界則是指各地方政府以共同治理目標為導向,基于大氣污染外溢性和流動性的特征,在特定范圍內達成合作協議,共同應對大氣污染治理問題的邊界,因此該邊界是具有流動性的,會根據特定公共事務的治理功能和范圍發生動態演變,往往會表現出與特定行政邊界的不一致;而地理邊界則是指劃分不同區域的自然地理界線,地理位置的鄰近有助于降低環境治理合作的成本。該邊界具有較強的穩定性,是行政邊界的一種有形的體現,但在實踐中與行政邊界和功能邊界間也存在著一定的張力[21]。

(一)研究對象

在研究對象方面,選取上海市、江蘇省、浙江省、安徽省三省一市區域內所有地級及以上城市進行分析。長三角經濟總量大,城市經濟實力強,被稱為世界六大城市群之一。環境污染是區域經濟社會可持續發展面臨的一個突出問題,尤其是隨著長三角一體化上升為國家戰略,環境協作治理對于城市群的高質量發展具有更為突出的重要性、緊迫性和必要性[22]。

(二)數據來源

在數據處理方面,本文采用基于公開數據的網絡搜索法,主要從兩個途徑進行檢索:一是相關政府及部門的官網檢索。我們將“長三角大氣污染治理合作”“大氣污染治理協作”作為關鍵詞,在長三角地區三省一市的政府門戶網站和生態環境廳(局)的政務網站上檢索關于政府間大氣污染治理合作的文件和信息。二是相關權威新聞網站檢索。基于相關權威新聞門戶網站,包括中國新聞網、人民網等,檢索有關政府間建立大氣污染合作治理關系的數據信息。基于上述兩種方法,我們一共檢索收集到相關合作行動信息共87條,在對存在交叉、重復的內容和無效的信息進行處理后,最終保留了44條符合要求的合作信息。

需要說明的是,由于將長三角所有地級及以上城市作為行動主體,因此剔除了省級層面的合作,只收集城市與城市之間的合作信息,將某城市轄區與其他城市轄區之間的合作行為也視為城市之間的合作。在關系賦值上,做法如下:如兩個城市政府方有合作行為,則將合作關系賦值為1;如果市內轄區與該市其他轄區建立合作或政府方暫未建立合作關系則賦值為0。在此基礎上,得到了長三角地區大氣污染治理的府際合作關系值矩陣。

本次數據采集起止時間為2013年9月13日—2022年1月1日,具體分為2013年9月13日—2016年5月24日、2016年5月25日—2019年11月30日和2019年12月1日—2022年1月1日共3個階段。其中,2013年9月13日,國務院印發的《大氣污染防治行動計劃》正式發布,明確要求建立京津冀、長三角區域大氣污染防治協作機制,可以將其視為區域環境府際合作治理的雛形;2016年5月25日,國務院對《長江三角洲城市群發展規劃》的批復正式發布,將長三角區域確定為包含了蘇浙滬皖的26個城市;2019年12月1日,中共中央、國務院印發的《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》正式發布,將長三角的規劃范圍擴展到上海市、江蘇省、浙江省、安徽省三省一市的全域。本研究將以上三個時間節點作為劃分網絡演化階段的依據。通過分析長三角城市群在三個階段的合作行動關系,有助于厘清長三角大氣污染治理府際協作網絡的演化狀況。

五、實證分析過程及結果

借鑒已有的研究經驗[23],本研究從演化過程、結構特征和凝聚子群構成三個方面對長三角大氣污染治理府際協作網絡演進進行分析。

(一)長三角大氣污染治理府際協作網絡演化分析

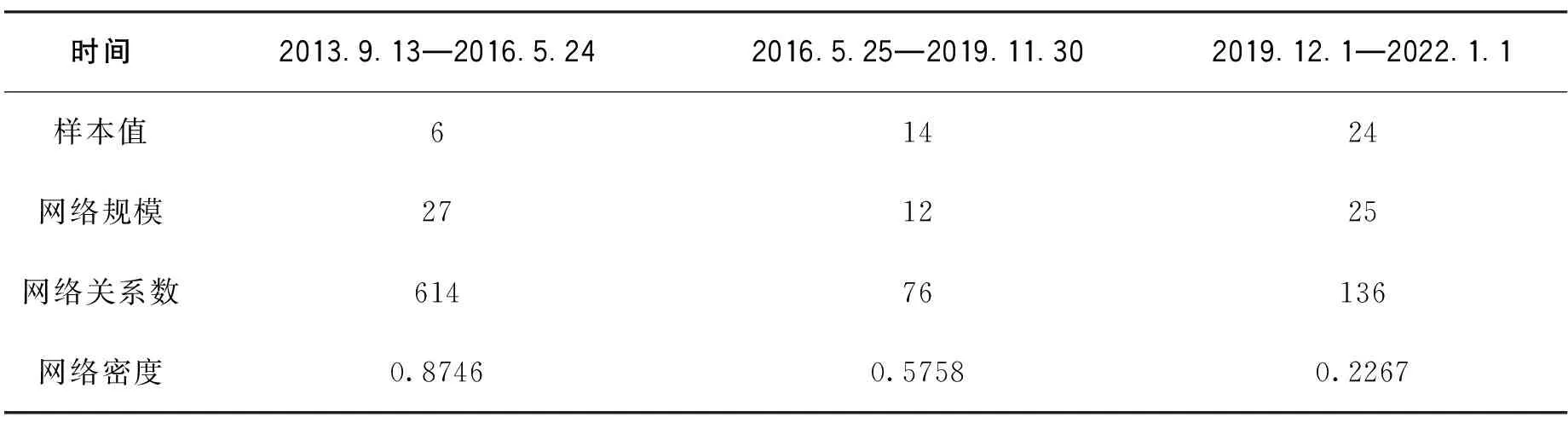

分三階段對網絡結構特征指標進行測度,進而計算出府際合作關系值矩陣。基于合作關系值矩陣并運用UCINET軟件及內置插件NetDraw,本文繪制了不同階段的大氣污染府際協作治理網絡可視化結構圖譜。其中,“樣本值”描述的是特定時間段內府際合作的信息總量,“網絡規模”描述的是網絡中合作成員的數量,“網絡密度”指的是網絡中合作成員之間聯系的緊密度,能夠從整體上反映治理網絡發展的水平。一般而言,網絡的密度越高,網絡結點的合作通道與頻次也會越多[24]。由表1可知,三個階段的網絡密度值依次降低,反映了網絡成員間聯系由集中向分散演進的趨勢。

表1 長三角大氣污染治理府際協作網絡演化結構特征

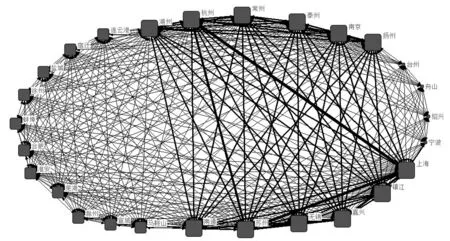

1.第一階段:中心協調型污染治理府際協作網絡

第一階段的起止時間為2013年9月13日到2016年5月24日。在該階段,長三角區域大氣污染防治協作機制正式確立,區域大氣污染治理府際協作關系已經初見雛形。其間長三角地區舉辦或準備了青奧會(2014年8月在南京舉行)、G20峰會(2016年9月在杭州舉行)等系列重大活動。為了加強大氣污染治理,最大程度改善區域空氣質量,保證重大活動的順利舉行,長三角城市群之間廣泛開展了大氣污染協作治理的交流合作。

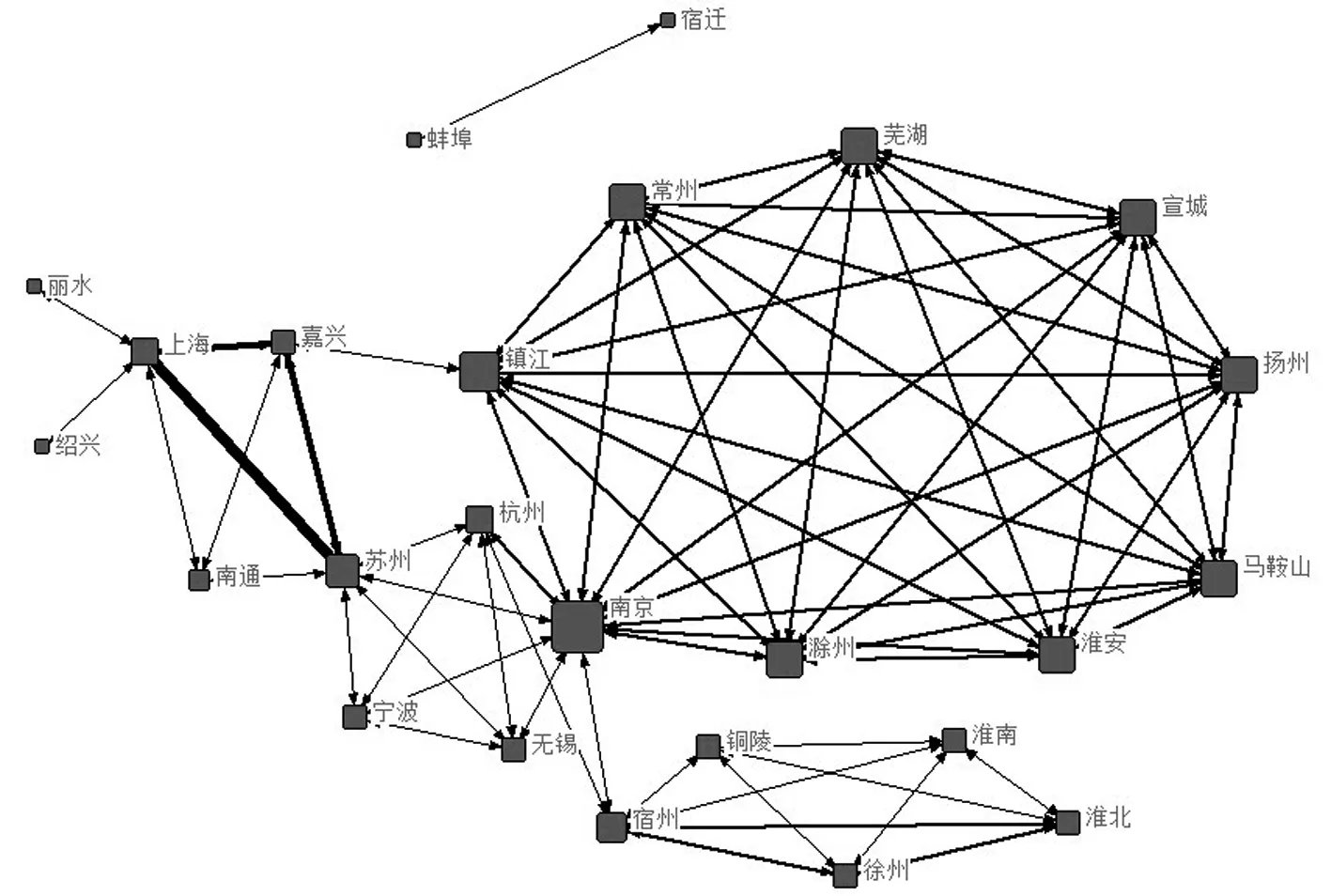

如圖2所示,本階段長三角城市群形成了中心協調型的環境合作網絡結構。該網絡結構的形成有兩個基本動因,一是以交易成本最小化為出發點,各城市以中心城市作為信息溝通的橋梁,尋求與其他城市合作的機會;二是在某個重大活動的推動下,特定城市的影響力加大,提升了其地位的中心性,從而帶動區域環境合作[25]。

圖2 第一階段長三角大氣污染治理府際協作網絡結構

從第一個動因來看,上海作為長三角的龍頭城市,對區域內的環境治理具有較高訴求,因此在大氣污染協作治理網絡中積極參與并牽頭相關的考察交流、協議制定等;同時上海作為直轄市和經濟中心,信息、資本和資源大量集聚,能夠承擔在協作治理中可能產生的交易成本和合作風險。因此,上海在第一階段的大氣污染合作治理網絡中占據了核心領導者的地位,發揮著信息傳遞和資源協調的作用。從第二個動因來看,南京、杭州分別作為青奧會和G20峰會的舉辦城市,在此階段多次以網絡主導者的身份召開大氣污染防治協作會議。由于空氣的流動性,鄰近城市之間空氣污染存在溢出效應,僅僅依靠某個地方政府難以解決好空氣污染問題,而是需要多個地方政府和其他主體積極參與協作[26]。因此南京、杭州兩個城市與長三角大部分城市都開展了廣泛的交流合作,提升了網絡整體的活躍程度,并成為由事件推動而形成的網絡主導者,在整體網絡中發揮著組織、協調的作用。

因此,在交易成本最小化和特殊事件的推動下,長三角城市群第一階段的大氣污染協作治理跨越了行政邊界約束,以污染治理為導向,通過確立合作機制來實現這一階段區域大氣污染治理的功能。

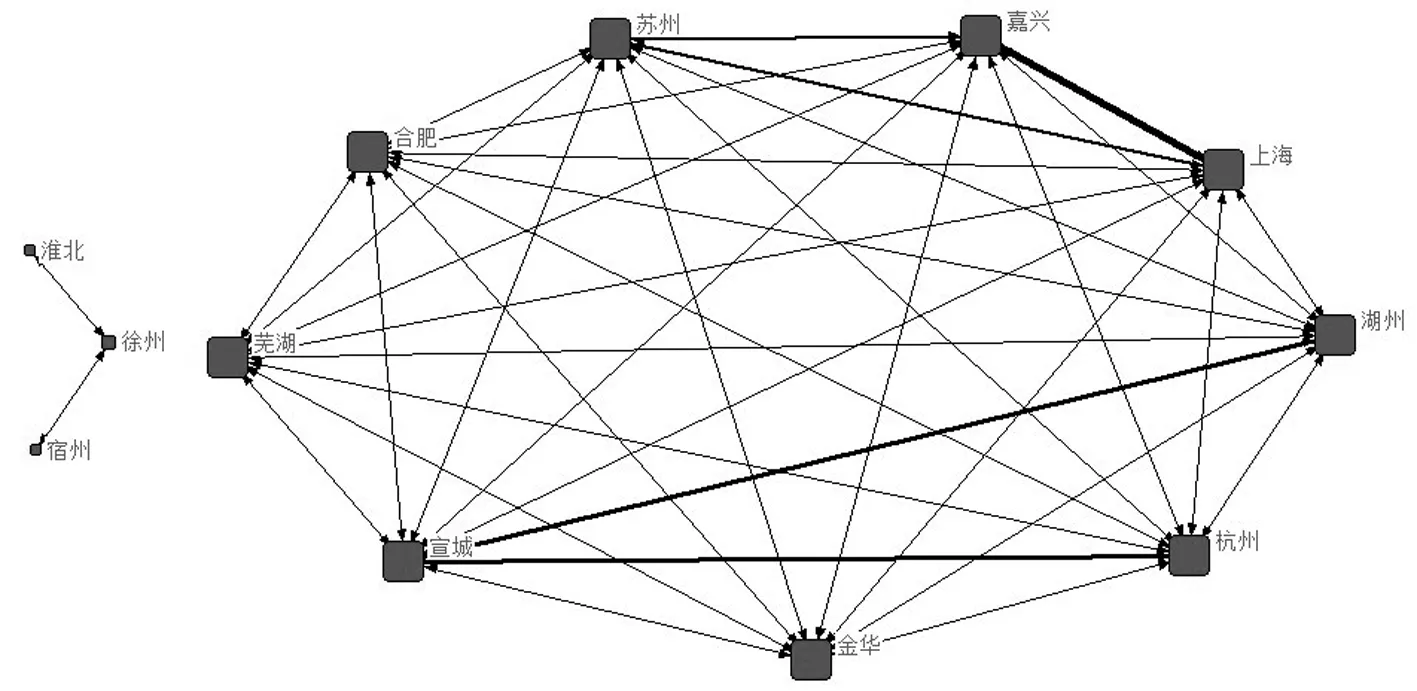

2.第二階段:邊界約束型大氣污染治理府際協作網絡

第二階段的起止時間為2016年5月25日—2019年11月30日。在該階段,隨著國務院批復《長江三角洲城市群發展規劃》,宣城市正式加入長三角區域并且與區域內的其他城市聯系日益增強。地方政府間的大氣污染協作治理,由于不確定性高,風險較大,合作關系并不穩定,容易受到短期政策以及重大活動的影響[27]。而在該階段,區域內沒有舉辦相對重大的活動,因此大氣污染治理府際合作網絡密度呈現出下降趨勢,參與合作網絡的行動者開始減少。

如圖3所示,在第一階段依靠具體事件推動形成的網絡領導者——南京,并未繼續保持其核心地位。受制于后期較高的契約和監督成本,在“青奧會”推動下形成的環境合作并沒有形成一個長效機制,而更多是作為在特殊時期降低大氣污染負面影響的應急機制[28]。

圖3 第二階段長三角大氣污染治理府際協作網絡結構

同時,由于大氣污染具有較強的負外部性,容易滋生搭便車和機會主義行為,使得合作主體面臨受益分配不公平的局面。因此,為了避免搭便車行為的出現,保證合作網絡的公平性,更多網絡成員開始選擇不通過中心城市的中介,而是直接簽訂合作協議,建立基于位置鄰近的小圈層合作關系。上海等九個地理位置相近的城市間相互建立了密切的直接聯系,而淮北、宿州、徐州三地也基于地理位置的接壤而建立了合作關系。其中上海市作為長三角區域的龍頭城市,與相鄰城市嘉興、蘇州合作交流頻次較高,形成了密切穩定的府際合作關系;而新加入長三角城市群的宣城,為加快融入長三角一體化進程,也與鄰近城市湖州、杭州之間開展了系列大氣污染治理府際合作行動。緊密的直接聯系不僅有助于規避機會主義現象的發生,還能夠有效降低交易成本,促進合作質量與效率的提升。

因此,第二階段基于最大程度規避搭便車和機會主義行為的考慮,并在有效降低交易成本和合作風險的背景下,長三角城市群的大氣污染治理府際協作不局限于依靠某一具體事件的推動,而更加傾向于基于地理邊界的約束,在相鄰城市之間搭建起較為穩定的直接合作關系。

3.第三階段:圈層互惠型大氣污染治理府際協作網絡

第三階段的起止時間為2019年12月1日—2022年1月1日。其間,隨著《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》正式發布,長三角的規劃范圍擴展到了上海市、江蘇省、浙江省、安徽省全域。與此同時,南京都市圈擴容,常州溧陽市、金壇區正式加入,簽訂了《南京都市圈大氣污染防治聯防聯控合作協議》。在本階段,長三角大氣污染治理府際協作網絡的密度進一步降低,以區域內的龍頭城市為引領,形成了幾個較為穩定的小型合作圈層。

如圖4所示,在該階段,長三角城市群的大氣污染治理合作更多地采取互惠型的協作模式,不僅能有效控制交易成本和合作風險,還能進一步穩固城市間的合作關系。以南京為首建立的南京都市圈,進一步深化合作機制,在城市間開展了系列環保合作聯席會議以及環保合作行動,使得該城市群的大氣污染合作治理聯系更加緊密。而上海作為該區域的龍頭城市,則進一步發揮引領作用,繼續加強與三個周邊城市蘇州、嘉興、南通的合作,合作頻次不斷提升,合作關系也更加穩定。同時,安徽四城宿州、淮北、淮南、銅陵以及鄰近徐州組成的小圈層也開始在大氣污染治理方面展開系列合作。

圖4 第三階段長三角大氣污染治理府際協作網絡結構

因此,隨著區域合作制度的不斷深化,同時受制于降低交易成本和規避合作風險的目標影響,第三階段長三角城市群在行政邊界、功能邊界、地理邊界這三重邊界的約束下,形成了地理位置相近、合作關系穩定的圈層互惠型協作網絡。

(二)長三角大氣污染治理府際協作網絡結構分析

本文從度數中心度、接近中心度和中間中心度三個方面對長三角大氣污染治理府際協作網絡結構的特征進行分析。

1.度數中心度

度數中心度描述的是網絡節點的位置與中心的距離。在一個環境治理合作網絡中,如果一個成員與較多的其他成員相連接,則說明該成員具有較高的度數中心度,與其他成員聯系更加密切,群體影響力更大[29]。根據計算結果①(見表2),在第一階段,上海等12個城市的度數中心度明顯高于其他城市,表明該階段這12個城市在網絡中處于較中心的位置,同時該階段上海、杭州、蘇州三個城市在府際合作治理中出現的頻次最高,依賴其集聚的豐富的經濟和社會資源,成為核心領導者更多地參與到網絡協作中來,打破了傳統的行政邊界,促進和打通了城市之間交流合作的渠道,呈現出龍頭城市主導的大氣污染協作治理格局。

表2 長三角大氣污染治理府際協作網絡度數中心度分析

在第二階段,上海、杭州、蘇州、嘉興、湖州五個城市的度數中心度仍然高于其他城市,但較第一階段有所降低,在核心城市繼續發揮引領作用的同時,大氣污染治理府際協作網絡也逐漸開始向扁平化的合作治理模式演進;與此同時,宣城、金華、合肥、蕪湖四個城市的影響力日益提升,也在整體網絡中占據了相對中心的位置。在該階段,宣城、上海、嘉興三個城市參與大氣污染治理協作的頻次最高,宣城作為長三角的后發城市在治理網絡中的影響力得到進一步提升,跨越了傳統行政邊界加速融入長三角一體化進程。而上海和嘉興憑借地理位置鄰近的優勢,在地理邊界的約束下與周邊城市持續開展大氣污染治理協作,進一步穩定了合作關系和渠道,整體網絡扁平化趨勢加強。

在第三階段,南京作為南京都市圈的龍頭城市,影響力日益提升,在地理邊界的約束和協作機制的推動下,構建了新的合作關系和合作渠道,與南京都市圈的其他城市廣泛開展大氣污染治理協作,在整體網絡中占據了核心地位。與此同時,上海及其周邊城市蘇州、嘉興、杭州等的度數中心度呈現出下降趨勢。這說明,隨著區域環境治理府際協作不斷深化,原來占據中心位置的城市的作用相對下降,而越來越多的次中心城市的作用日益提升,這與吳月等的研究發現一致[30]。因此,在該階段,環境合作網絡也進一步走向了多中心治理和圈層協作。

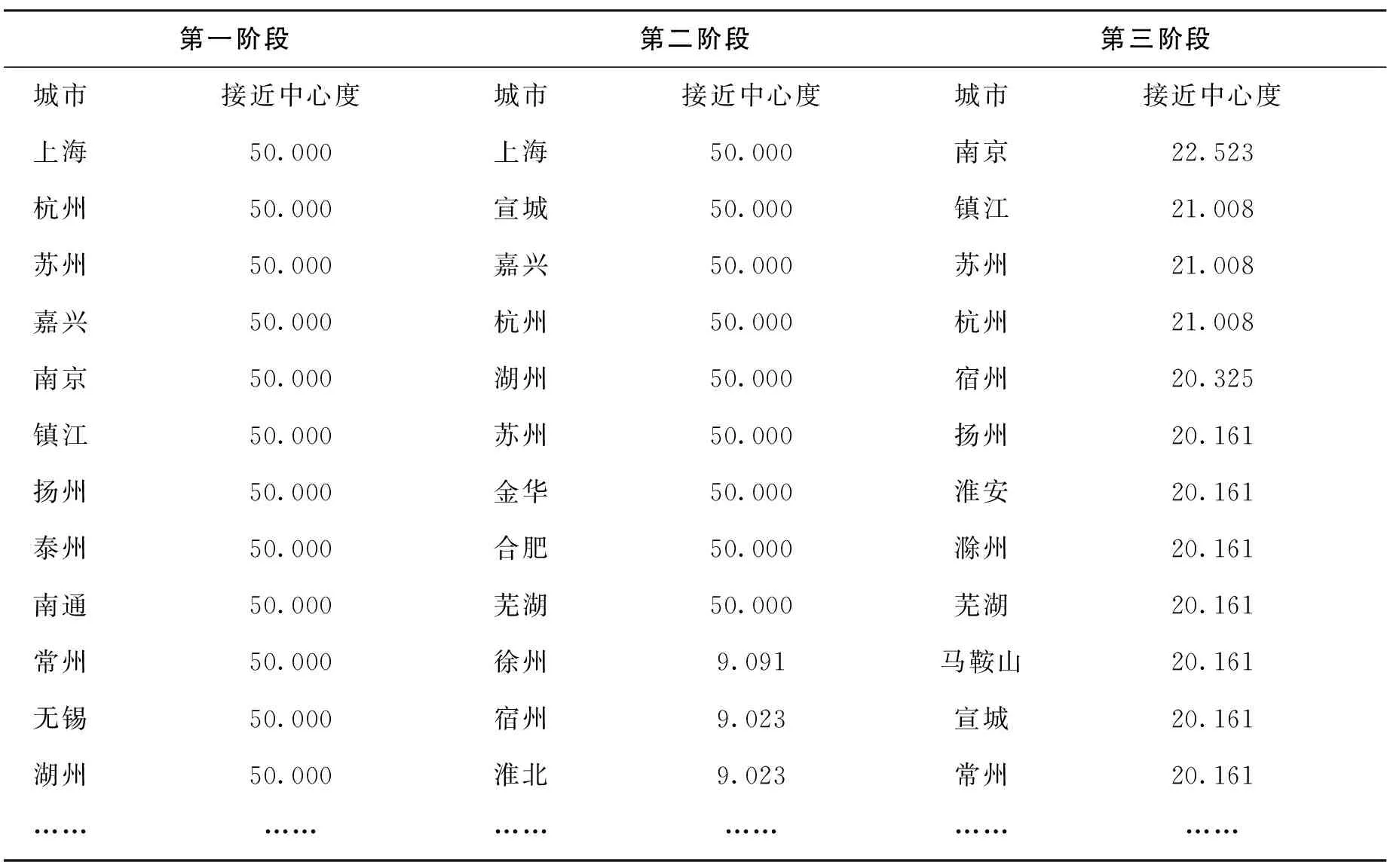

2.接近中心度

接近中心度刻畫了網絡中某個行動者在環境合作治理中“與其他行動者的直接關聯程度”。行動者的接近中心度越高,該行動者與其他行動者之間存在的直接關聯越多,則該行動者在網絡中就越有可能成為中心行動者[31]。根據計算結果②(見表3),第一階段中,上海等12個城市的影響力最大,合肥等11個城市影響力次之,而寧波、紹興、舟山、臺州的影響力最小。這說明區域龍頭城市在該階段區域大氣污染治理府際協作網絡中發揮了主導作用。第二階段中,上海、杭州、蘇州、嘉興、湖州、宣城、金華、合肥、蕪湖的影響最大,其次是徐州、蘇州、淮北三地,且差距逐漸縮小,表明區域大氣污染治理中,非中心城市的影響力也在逐步上升。第三階段中,南京、蘇州、杭州、嘉興、上海等城市和周邊城市的影響力差距不斷縮小,表明區域大氣污染治理網絡日益從單中心結構向多中心結構演進。

表3 長三角大氣污染治理府際協作網絡接近中心度分析

3.中間中心度

中間中心度體現的是網絡中特定成員中介其他成員之間聯系的能力大小,反映了為其他成員搭建橋梁的能力[32]。根據計算結果③(見表4),第一階段,上海等12個城市的中間中心度指數最高,發揮的中介協調作用最強。第二階段,在徐州、蘇州、淮北三個城市組成的小圈層中,徐州成為中介協調能力最強的行動者,而由上海、杭州、蘇州、嘉興、湖州、宣城、金華、合肥、蕪湖構成的子群中,行動者的中間中心度總體呈現出下降的趨勢,說明合作網絡中兩個地方之間需要基于第三方的中介而建立聯系的數量不斷減少。直接的雙邊協作是區域合作中最為簡單的形式,涉及的參與者較少,能夠有效降低交易成本以及協作難度[33],因此在該階段的長三角城市群大氣污染治理協作網絡中,互惠型的直接合作逐漸增多。第三階段,網絡行動者的中間中心度呈現上升趨勢,具體來看,南京在合作網絡中的控制能力最強,其次上海、蘇州、鎮江、杭州、嘉興等區域內的重要城市緊隨其后。一般而言,在網絡關系中有中介者存在的情況下,由三個城市組成的三元組更可能成為網絡中的基本構成單元[34],因此該階段中間中心度上升的一個原因可能在于,長三角城市群的大氣污染治理合作更多地采取了以三角形關系為基礎的小圈層合作。

表4 長三角大氣污染治理府際協作網絡中間中心度分析

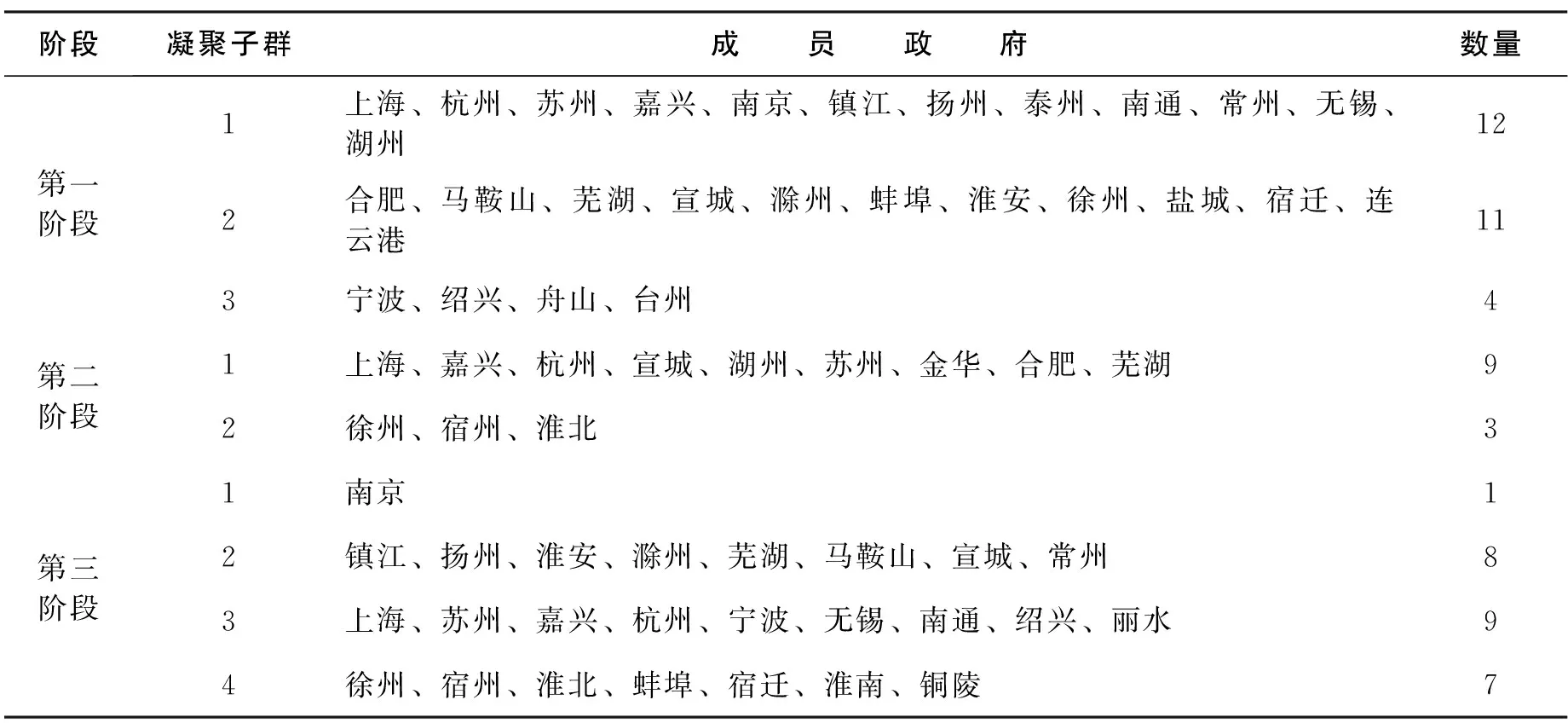

(三)長三角大氣污染治理府際協作網絡凝聚子群分析

根據長三角大氣污染治理府際協作網絡結構,在對數據進行二值對稱處理后,我們也運用UCINET軟件對其進行聚類,從而探究城市群內部哪些城市的合作關系更為密切。

從表5可以看到,在第一階段,以上海等核心城市為引領形成了一個密切協作的子群;合肥等城市緊隨其后形成了聯系較為密切的一個子群;最后寧波、紹興、舟山、臺州等四個相對外圍的城市形成了另一個子群。在該階段,核心城市的影響力較為顯著,與其他次中心城市以及相對邊緣的城市區隔開來,單獨形成了一個密切聯系的子群。

表5 長三角大氣污染治理府際協作網絡凝聚子群分析結果

在第二階段,上海、杭州、蘇州、嘉興、湖州、宣城、合肥、蕪湖、金華九個城市共同隸屬于一個子群;徐州、宿州、淮北三個城市隸屬于一個子群。宣城、合肥、蕪湖、金華四個城市在第二階段被吸收到了核心城市子群中。次中心城市不斷崛起,開始越來越多地承擔起中心協調的角色,使得子群由分散走向集中。

在第三階段,南京作為核心城市影響力顯著提升,獨立形成一個凝聚子群1;鎮江、揚州、淮安、滁州、蕪湖、馬鞍山、宣城、常州緊隨其后組成一個聯系緊密的子群2;上海、杭州、蘇州、嘉興、寧波、無錫、南通、紹興、麗水9個城市共同組成子群3;由徐州、宿州、淮北、蚌埠、宿遷、淮南、銅陵7個城市組成子群4。南京獨立組成凝聚子群的可能原因是其作為省會城市具有較高的地位與資源統籌能力,因而在該階段大氣污染合作治理網絡中占據重要位置;而鎮江、揚州、宣城等8個城市作為南京都市圈的成員城市,在該階段合作協議的驅動下,分化成了一個獨立的子群;而以上海、杭州、蘇州、嘉興4個城市組成的固定子群,在該階段又吸納了周邊的寧波、無錫、南通等5個城市,形成了一個新的子群;與此同時,在上一個階段處于外圍地位的徐州、宿州、淮北3個城市,在該階段與蚌埠、宿遷等4個城市組成了新的子群。該階段的凝聚子群主要以區域內新崛起的中心城市為核心,以前一階段形成的固定子群為基礎,分化成為四個獨立的子群,呈現由集中向分散演進的趨勢。

分析發現,這些凝聚子群的分布也體現了地理邊界對合作對象選擇的影響。從三個階段網絡子群結構演化情況來看,長三角大氣污染治理府際協作網絡逐漸走向互惠型的小圈層協作,這與馬捷等的研究發現也是一致的[35]。

六、結論與啟示

本研究收集了長三角城市群2013年9月13日—2022年1月1日間的大氣污染合作治理數據,分階段對區域環境治理的府際合作網絡演化過程、結構特征和發展趨勢進行實證研究,得到以下結論:

第一,長三角大氣污染合作治理網絡呈現出階段式演化的動態特征。府際合作網絡具有動態開放性,成員會基于自身需求在網絡中選擇合作伙伴[36]。而由于大氣污染具有較強的流動性和空間外溢性,難以準確劃分其治理主體和權責范圍,極易受到動態演變的政策命令以及突發性重大活動的影響,因此較難形成穩定的合作關系,合作網絡在不同階段的動態演變也較為明顯。長三角大氣污染合作治理網絡在成本和風險的約束下,經歷了第一階段特殊事件的推動,形成了以上海、南京、蘇州等城市主導的中心協調型污染治理府際協作網絡。而在特殊事件結束后,第二階段繼續維持原有網絡所需合作與監督成本遞增,中心城市的影響力也逐漸降低,因此在長三角相鄰城市之間形成了邊界約束型大氣污染治理府際協作網絡。第三階段隨著區域合作制度的不斷深化,長三角城市群之間的互惠型協作增多,并以區域龍頭城市為主導出現了幾個較為穩定的小圈層,合作頻次和深度不斷提升,進而形成了地理位置相近、合作關系穩定的圈層互惠型協作網絡。

第二,長三角大氣污染合作治理網絡由中心城市主導向多中心治理的小圈層協作演進。在合作初期,長三角大氣污染治理合作主要由位置較為中心的城市發起,形成以上海、南京、杭州、蘇州為核心的府際治理合作網絡,在交易成本的約束和特殊事件的推動下,各城市借助中心城市作為信息溝通橋梁的作用,搭建與其他城市開展合作的渠道,加大了區域龍頭城市的影響力。隨著治理過程的推進,中心城市的影響力逐漸降低,且在第一階段依靠特殊事件推動形成的網絡領導者并未繼續保持其核心地位,越來越多的地方政府開始繞過中心城市尋找新的合作渠道,直接與周邊城市建立緊密直接的合作關系,更好地避免了搭便車和機會主義行為,次中心城市逐漸崛起。到了第三階段,長三角城市群和南京都市圈進一步擴容,以南京、上海等核心城市為首的相鄰城市群穩固開展合作,大氣污染合作治理網絡向著多中心、分散型、小圈層協作演變,形成更為理性的多主體治理網絡結構。

但是,由于區域環境治理合作網絡中一定程度上存在不同地方間經濟或政治地位上的不對等,也可能導致相對外圍城市對核心城市產生一定的依附性[37],使得相對弱勢主體的訴求難以得到充分的關注;同時在研究中也發現,目前仍然存在某些外圍城市游離于區域環境治理合作網絡之外的情況。在第三階段的大氣污染治理府際協作網絡中可以發現,宿遷和蚌埠還游離于核心城市合作網絡之外,更多是在兩個城市之間開展了環境協作。邢華的研究指出,我國區域合作治理通常以地方政府之間的橫向協作為主,存在橫向政府協調缺乏約束力、縱向政府介入不足等問題,導致區域合作面臨交易成本過高的困境[38]。而在區域府際協作治理中,上級政府的介入有助于降低合作中的交易成本[39]。與京津冀地區相比,長三角城市群環境合作治理更傾向于自發的橫向協作,上級政府參與和介入的程度較低[40]。因此,在未來的區域環境合作治理中需要進一步發揮上級政府的協調作用,通過加強制度建設,促進上級政府的縱向嵌入與地方政府的橫向協調相結合,進一步降低交易成本和風險,更好地推動地方政府間的環境協作治理。

第三,長三角大氣污染合作治理主體的參與行為受到地理邊界、功能邊界、行政邊界的影響。第一階段,長三角的大氣污染治理合作主要以中心城市為主導,在青奧會、G20峰會等重大活動的推動下,跨越了傳統的行政邊界,以污染治理共同目標為導向簽訂系列合作協議,依靠合作機制形成的功能邊界在城市群之間開展了廣泛的交流與合作;第二階段,由于城市群間大規模的環境合作機制容易產生較高的契約成本和監督成本,因此更多的城市開始選擇越過第三方,直接與地理位置相鄰的城市開展合作,從而在地理邊界的影響下建立起了直接緊密的合作關系,有效提高了合作質量與效率;第三階段,南京都市圈擴容,在政策功能邊界的影響下該圈層行為主體之間的合作變得更加緊密和穩定,同時上海、蘇州、杭州也在地理邊界的約束下進一步穩固與周邊城市的合作,而在該階段安徽部分城市也在省級行政管轄范圍內與同省城市開展合作交流,有效降低了地方政府合作的成本和風險。總的來說,在降低交易成本和規避合作風險的約束下,行政邊界、功能邊界、地理邊界都對大氣污染合作治理網絡的演變發揮著重要的影響作用。

在我國,行政區劃是在綜合考慮政治、經濟、文化、歷史等因素的條件下設置的,而地理區域則是基于某一自然地理界線或者生態標志所形成的特定自然地理概念,因此出現了行政區域與地理區域在范圍上并不一致的情況,行政轄區的區隔性和環境問題的整體性,導致地方政府在不少情況下無法完全對本轄區的環境質量負責[41]。與此同時,由于在區域內還缺少能夠有效制約合作各方的制度規范,使得一些合作協議和合作機制可能存在約束力和權威性不足的問題,導致功能邊界在大氣污染合作治理中發揮的作用難以滿足實際需求。因此需要在以下兩方面進一步采取措施:一方面,需要在地方政府間建立起強有力的區域環境治理合作框架,跨越傳統的行政邊界,以改善區域整體環境為出發點,使其能夠覆蓋全域,并對合作各方具有強約束力和執行力;另一方面,地方政府應當進一步加強合作制度建設,提升環境治理合作的制度性和權威性,形成穩定的區域環境府際協作治理格局。

本文也存在一些不足。第一,本文在分析網絡中心城市的影響時,并未對不同中心城市發揮作用的差異進行深入探究;第二,本文未對合作網絡演進與區域環境質量變化的相關關系和因果關系進行探究,這些都需要在后續研究中進一步完善。

注釋:

①②③由于版面所限,此處分析結果沒有完全呈現,感興趣的讀者請與作者聯系獲取。