談初中物理《探究二力平衡的條件》實驗教學反思

梅增高

【摘要】物理教師應學會利用教材中的材料提出預設問題,而不是生硬照搬教材,不加以加工、處理,應從預設的情境中提出問題,解決問題,改進創新,以獲得體驗.就“探究二力平衡的條件”實驗中為例,教者可以預設多個學生可能出現的多個實驗方案,對方案進行不斷改進、修正,最終達到培養學生的各項能力(包括動手操作能力、思維能力、改進創新能力等),并且讓學生了解教材中方案設計的隱藏意圖,實驗探究中所涉及控制變量建立模型的思想方法等.

【關鍵詞】實驗教學;情境創設;自制教具

本實驗教學活動前導:預設安排4個場景,這4個場景分別是靜止(花瓶和疊石平衡)和勻速直線運動(勻速行駛列車和勻速起吊貨物)兩種狀態,從而引出并建立平衡態以及平衡力概念,是學生在對日常生活現象進行觀察的基礎上,通過分析找出它們的共性,建立二力平衡概念[1].從平衡力出發,不能找出判斷平衡力的方法與途徑-由物體的狀態去判斷是否受平衡力?即處于平衡狀態(靜止或勻速直線運動)的物體.則所受的力一定為平衡力(包括簡單二力平衡、三個力平衡、四個力平衡等多個力平衡).當然在四個場景的受力分析中,除了涉及重力以外,還涉及支持力或牽引力和阻力等[2].

當然這個僅僅是引入,不是本節課的重點、難點,重點、難點是如何進行“探究二力平衡的條件”的實驗教學,以及在實驗教學中如何運用“控制變量”?實驗方案等.

1 實驗方案的設計蘊藏學生各種能力的培養

由學生討論,兩個力在在怎樣的條件下才能平衡?就該課題引發多個猜想與假設,提出決定二力平衡的條件有多個,因此就其中一個條件變化是否影響二力平衡,采用控制變量法思想.讓學生明確研究方法.而教材中直接呈現給學生器材與方案:系于卡片兩個對角的線分別跨過支架的滑輪.而其中卡片的重力遠小于鉤碼對卡片的拉力.此時卡片的重力可忽略不計,對于這部分材料如何處理,是否能直接告知學生?作為教者需要認真思考.當然答案是絕對不能直接機械地人云亦云,需要在此設計一個很有必要的問題:如何設計出“探究二力平衡的條件”的更佳實驗方案,進行探討[3].

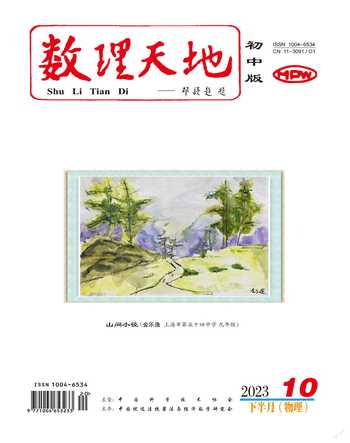

學生在探討實驗方案的過程中,會出現多種方案,對于這些方案,對于教者不急于做出正誤的判斷,而是將諸多方案留給學生進行評估、評價.可能出現如下幾種實驗裝置方案,如甲、乙、丙、丁圖.

實驗裝置方案設計是圖1如何逐步演變為教材中的實驗方案?帶著該問題,讓學生分小組展開討論,這不僅能調動學生的學習興趣,也能提升學生的多種能力,包括動手能力、思維能力、創新精神等.

甲方案:可行性角度思考,存在的缺陷:(1)演示兩個力方向相反,不在同一條直線上,驗證試驗較為困難;(2)木塊與桌面之間的摩擦力給實驗結果帶來極大的影響,摩擦力不可忽視,在水平方向可能存在3個力平衡(其中在豎直方向受重力與支持力為二力平衡),這與課題探究二力平衡的條件不符.

乙方案:在甲方案基礎上稍作改進,變為乙方案,為減小水平方向木塊所受摩擦力,進行適當改進.利用學生已學摩擦力的知識,不難想到在木塊下面加車輪,變為滾動摩擦,減小摩擦力.但乙方案中摩擦力仍然存在,只要木塊對桌面有壓力,即摩擦力就可能存在,難以消除,對實驗結果產生較大影響.

為徹底消除摩擦力f的存在,則必須消除木塊對桌面的壓力F,問題自然就演變到:如何徹底消除木塊對桌面的壓力F?此時學生不難想到:必須減小物體的重力G,可以達到減小壓力的目的,以至于木塊下表面騰空,不與桌面接觸,壓力F為O,從而徹底消除摩擦力的存在.

丙方案:在乙方案基礎上再進行,在減小木塊重力,以便減小木塊對桌面的壓力F,最終演變為達到徹底消除壓力(壓力F=ON),即木塊下表面騰空,與桌面不接觸,就是如圖丙方案所示.此時木塊的重力依然存在,當然木塊重力與兩邊繩子的拉力相比,要小得多,但是木塊的重力大小還是不能忽略不計.

丁方案:在丙方案的基礎上再做進一步改進,讓丙方案中的木塊重力進一步減小,便想到用質量較輕的硬卡片來替代原先的木塊,丙方案便演變如圖1中,其中硬卡片的重力遠遠小于兩側繩子的拉力,可忽略不計,認為硬卡片只受到兩個力的作用,符合“探究二力平衡的條件”課題的需要[4].

感想:丁方案正是教材中所呈現的直接方案,教師需要通過對實驗方案不斷改進創新,讓學生在探討中不斷修正,評估,最終得出滿意的方案過程.必須要讓學生親身經歷、體驗,使學生明白教材為什么這樣安排實驗方案與器材,提升學生的各項能力,促成核心素養的形成.然而其中為什么小卡片的重力遠遠小于兩側的拉力,以至于忽略不計,可作為:“探究二力平衡的條件”課題研究的方案設計,設計也符合物理學中忽略次要因素,突出主要因素建立理想模型的思想.

2 實驗的探究過程滲透“控制變量”的思維方式

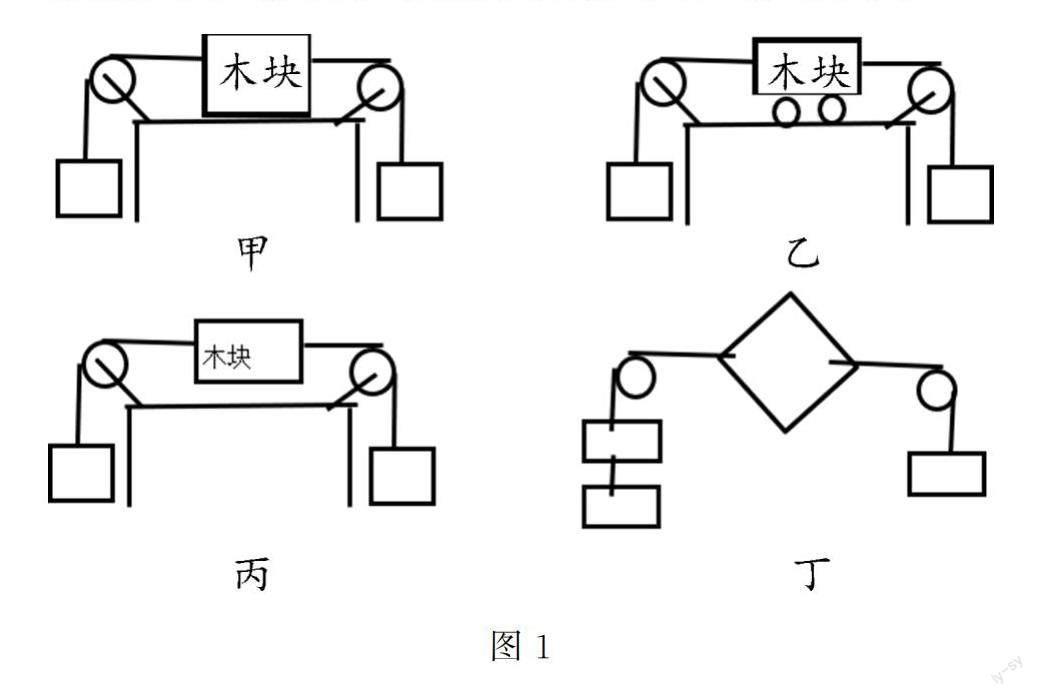

控制變量的思維方式:必須控制其他影響因素不變,只改變研究的某個因素,被考察的物理量如何變化?“探究二力平衡的條件”實驗教學中,學生猜想出:(1)兩個力大小相等;(2)方向相反;(3)作用在同一條直線上;(4)作用在同一個物體上.這4個條件可能都會影響物體的平衡.這么多因素同時影響物體的平衡狀態,應采用什么方法研究呢?又具體如何操作探究?如圖2:甲、乙、丙、丁學生分小組完成探究任務:

學生分小組完成探究任務

甲圖:探究“兩個力的大小是否相同”,必須控制其他影響因素相同.也就是只改變兩個力大小相同與不同,而其他影響因素不變,硬卡片是否能夠平衡?

乙圖:探究“兩個力的方向相反與相同”,必須控制其他影響因素相同.也就是只改變兩個力方向相同或相反,而其他影響因素不變,硬卡片是否能夠平衡?

丙圖:將硬卡片旋轉,圖乙讓硬卡片兩側繩子的拉力方向不在同一條直線上.探究“兩個力的作用不在同一條直線上”,必須控制其他影響因素相同.也就是只改變兩個力的作用是否同一條直線,而其他影響因素不變,硬卡片是否能夠平衡?

丁圖:用剪刀將硬卡片從中間線處剪開,讓硬卡片分為兩個不同的物體.當兩側繩子的拉力作用在兩個不同的物體上時,觀察硬卡片是否能平衡?探究“兩個力的作用不在同一個物體上”,必須控制其他影響因素不變.也就是只改變兩個力的作用不在同一個物體上,而其他影響因素不變,硬卡片是否能夠平衡?

3 實驗教學中善于不斷俘獲現場情境問題,加以拓展思維

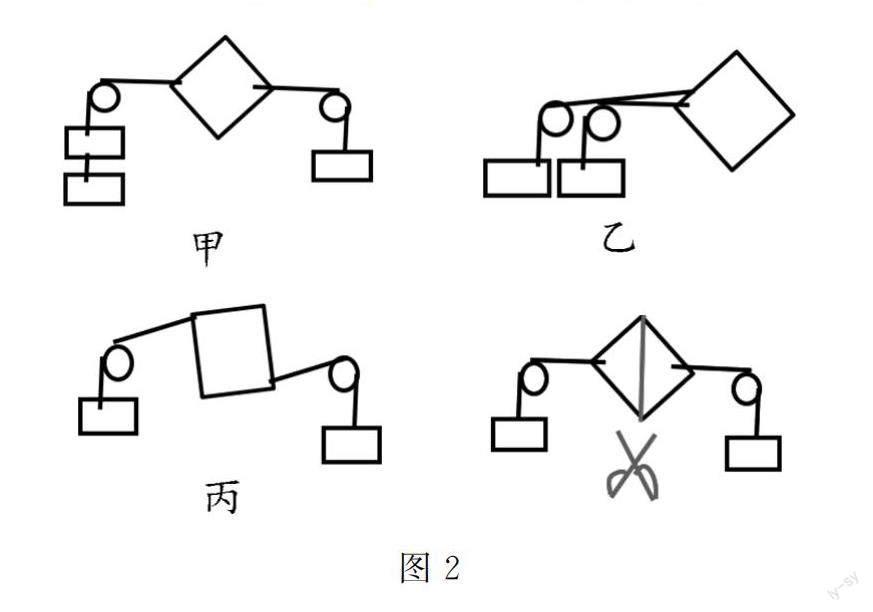

在學生探究中,發現有些小組裝置支架如圖3所示.支架上的兩個定滑輪不在同一高度,對實驗結果是否產生影響?該問題是俘獲現場的實驗情境問題,可以讓學生操作后進行討論.

作為物理教師,要讓學生在活動中得到體會、能力得到提升,在“做中學”,學會解決問題,掌握知識,各種能力的提升都可滲透于實驗教學的活動.當然,物理教師善于創設現場的真實情境,善于就實驗操作中的問題激發學生的興趣、求知欲,從而提出解決問題的策略和途徑,利用問題情境,培養和提升學生的各種能力[5].

當然,教材中像“探究二力平衡的條件”這樣的探究課題很多,利用這些課題讓學生提出更多的假設和預想,從中提出問題、分析問題、解決問題,滲透科學方法與思想,培養學生的各種能力,內驅學生核心素養的形成.所以探究實驗活動是驅使學生核心素養形成最有效的方式與途徑.物理教師不僅需要高尚的師德修養、刻苦敬業的精神,更需要教學在實踐中有隨機應變,善于創設情境.

4 “自制教具”更適合學生課外實踐活動開展,為實驗教學作有益補充

初中物理實驗教學中,無論學生還是教師都喜歡用身邊的物品或生活中易找的廢棄物來自制教具,說明某個物理規律.在課外實踐中,要讓學生容易找到自制教具的原始器材,就地取材,通過預先設想與構思,初步解決教具基本雛形搭建.后期還需要在基本雛形的教具基礎上,通過實踐試驗,不斷改進、優化、創新,將學生教具逐步完善.在自制教具過程中,經歷“師生互動”“生生互動”“組組互動”的交流評價,其實質目的就是:不斷提出問題-分析問題-解決問題,內驅學生核心素養的形成與提升.

自制教具的原材料不僅容易獲得,而且課外具有較為寬廣的自由活動時間和發揮空間.以自制教具活動為平臺,相互交流、切磋,即自制教具更適合學生課外實踐的開展.

以上為筆者對“探究二力平衡條件”實驗教學后的基本認識與反思,可能存在膚淺與不足,敬請指導與修正.

參考文獻:

[1]劉炳昇、李容.蘇科版物理八年級下冊教師教學用書[M].南京:江蘇鳳凰科學技術出版社.2013:66

[2]于雯.二力平衡考點突破[J].初中生學習指導,2023,(08):54-55.

[3]劉永樹,李家銀.自制二力平衡演示器[J].發明與創新(初中生),2023,(02):34-37.

[4]歐燕秋.寓核心素養于物理教學的實踐應用——以“二力平衡”教學為例[J].中學課程資源,2022,18(07):33-35.

[5]呂曉雨.以“問”設境,探究“二力平衡”[J].教書育人,2020,(14):71.