張家振:一個人的電影史

文|小 施

因為豐富的電影工作經驗,張家振在“亞洲電影博覽會2011”獲頒“近十年最杰出制作人大獎”,以表彰他對亞洲電影的貢獻。

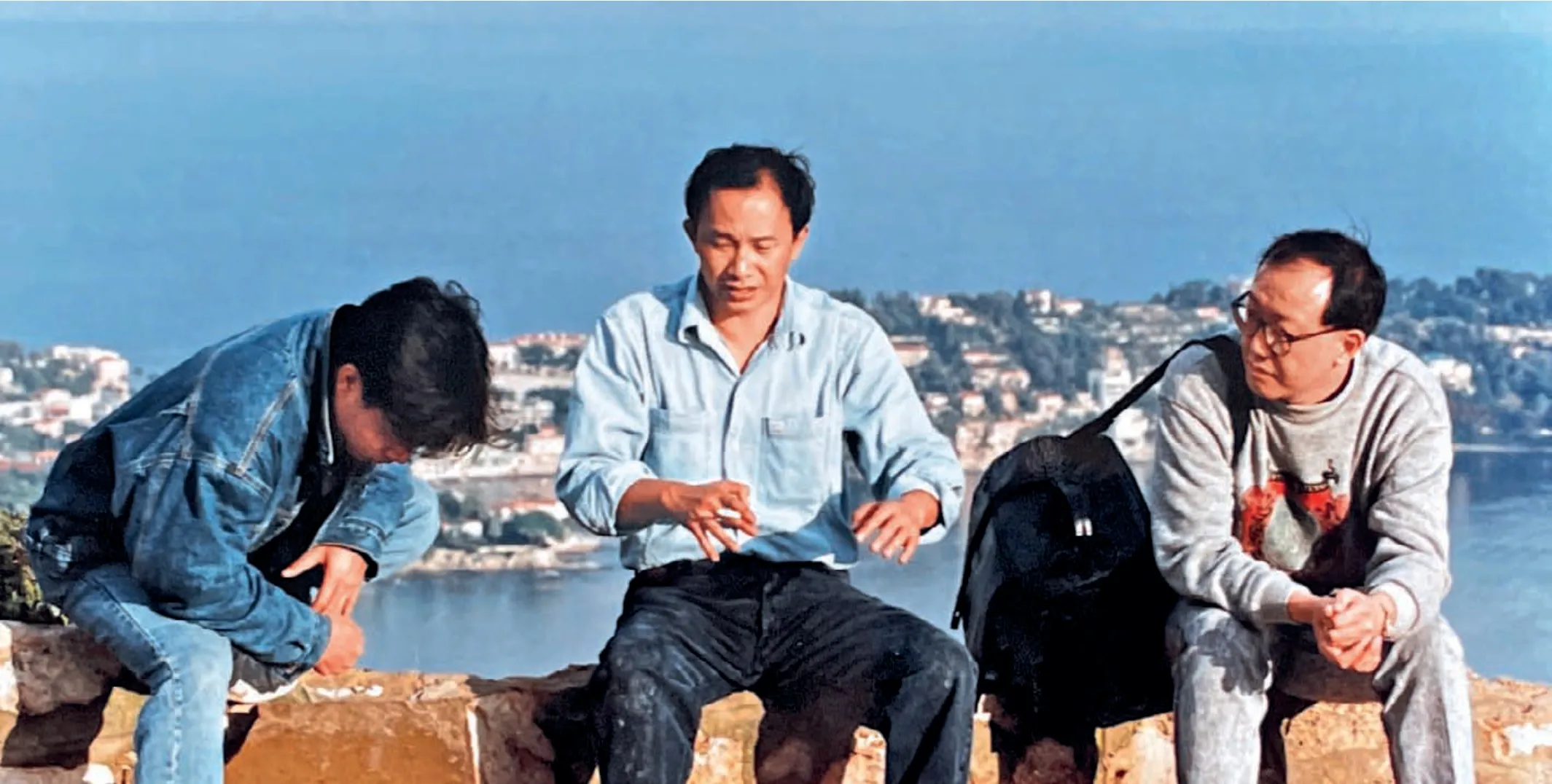

1990年11月 張家振(右)與吳宇森(中)、梁柏堅(左)在尼斯的《縱橫四海》外景拍攝現場

國際知名電影制片人張家振在電影圈有著超過40年的傳奇生涯。豐富的電影工作經驗,令他在“亞洲電影博覽會2011”獲頒“近十年最杰出制作人大獎”,以表彰他對亞洲電影的貢獻。

癡迷電影

“最初的觸動,就是喜歡,沒有別的解釋。”在張家振的記憶中,兒時除了看電影,沒有什么其他娛樂。受愛看電影的父母熏陶,張家振對電影的興趣日漸濃厚。“我家附近有4家粵語片院線的龍頭電影院,但下午5點半會放老的外國影片,票價很便宜。”這種被稱為“5點半電影”的片子,令他看得不亦樂乎。至今張家振還記得,一向節省的父親,難得去戲院看首輪電影,看的都是工余場(即專門放給剛下班的人的電影場次)。

回想自己看過的影片,張家振說,“看了一部電影,雖然有的故事很簡單,可是我還是全部記得,因為它有些地方打動了我,對我來說這就是很棒的電影。”在他看來,一部好的電影“除了可以從不同層次去啟發、感染觀眾,還應當負有歷史和社會的責任和使命。”

而兒時對電影的癡迷,讓原本在美國俄勒岡大學念建筑專業的張家振對電影事業念念不忘,于是在聽了法國導演尚盧高達的一場兩個小時的演講后,他當即決定投身電影事業。

之后在紐約大學近4年的留學生活,是張家振認為畢生所度過的“最愉快、最興奮、最無拘無束的時光”。這期間他喜歡上了兩位導演,“一位是許冠文,有一次看了他的喜劇片《半斤八兩》,它是那段時間我看過的香港電影中最好的一部。我想如果我回香港,也要拍這樣的電影;還有一位是胡金銓,他的武俠片拍得很有意境、很美。我本人非常喜歡武俠片,覺得他是最棒的華人導演。”

從導演到制片人

1977年9月,張家振回到香港。“那時候新浪潮還沒開始”,加入香港嘉禾電影有限公司的張家振先是為《神偷妙探手多多》和《死亡塔》擔任制片經理。在香港麗的電視臺工作兩年后,他于1981年加入香港麥當雄制作有限公司,監制《靚妹仔》《神探光頭妹》《停不了的愛》,后者曾入圍戛納電影節“導演雙周”競賽單元。

1984年,張家振執導了后來被他視為“事業上的一個污點”的唯一一部電影《逃出珊瑚海》。“每一個念電影的人都會想當導演。沒辦法,我不是當導演的料子。”話雖如此,張家振內心仍忿忿不平,覺得自己的能力不至于此。他發誓要當一個好監制,“去協助一些比我更有天份、更幸運的導演”,“把優秀香港導演的作品帶到全世界。”

多年后,說起中途改變事業方向,張家振認為,在香港工作的那個時期,最重要的是去了戛納電影節很多次。“戛納開闊了我的眼界,讓我知道電影世界是那么的大,不是光中國香港、不是光美國,而是還有其他地方。當不成導演之后,我就覺得應當調整方向發展,由此改變了命運。”

1986-1988年,張家振擔任香港德寶電影公司發行總監期間,捧紅了李國豪和楊紫瓊兩位巨星;1988年他加入徐克的電影工作室,出任總經理,為多個經典電影擔當執行監制,其中包括《中日南北和》、《天羅地網》《喋血雙雄》《英雄本色III夕陽之歌》《倩女幽魂II人間道》《笑傲江湖》等,并成功將上述電影推向國際市場。1990年,張家振和吳宇森組建新里程電影有限公司,制作了《縱橫四海》和《辣手神探》等電影。同時,他也是周潤發和編劇李碧華的經理人。1993年,吳宇森以《終極標靶》進軍好萊塢,張家振是聯合監制。1994年,他和吳宇森合組好萊塢制作公司WCG Entertainment,出品《斷箭行動》《奪面雙雄》《安娜與國王》《職業特工隊2》等電影。兩人后成立塞拉利昂制作公司,制作《烈血追風》、美高梅的《刀槍不入一僧侶》和派拉蒙的《致命報酬》等影片。

走向更廣闊舞臺

《縱 橫四海》海報 《

赤 壁》在美國的海報

《太 平輪》海報

“去美國拍片、闖出一番新天地,是吳宇森的夢想。他在好萊塢的第一部戲還沒有說要開綠燈的時候,就已經把香港的房子都賣了,什么都不要了,可以說是破釜沉舟。我在香港還留了公寓,原本以為拍一部戲就回來了,那時候很多人找我,但是他叫我留下來跟他一起打江山。”張家振回憶說,“最初有很大困難,他不會英語,要美國的市場承認他是不容易的。他在好萊塢拍的第一部戲,環球老板就說這不過是講英語的香港片,他要慢慢去調整、適應;拍第二部戲《斷箭行動》,雖然他沒說,但內心就是要拍一部美國電影,而不是‘講英語的香港片’,但是很多人因此說他的個人風格沒了;一直到他第三部戲《奪面雙雄》,才做到了既保留了他的風格,而且又是一部美國電影。”

張家振認為,闖蕩好萊塢的華人導演中,吳宇森是很成功的。吳宇森的電影,全球票房10多億美元,而且在2010年獲威尼斯影展終身成就獎,是第一個獲此殊榮的華人導演。

2004年以后,張家振和吳宇森把多年來在好萊塢汲取的經驗,帶給亞洲和華語電影市場,兩人聯合制作的大片《赤壁》在中國、日本和韓國都有頗佳的票房成績。不過,另一部大片《太平輪》則成為兩人“合久必分”的分界線。

而后在北京工作的幾年,張家振扶持了不少新導演。他負責監制的作品包括路陽導演的《繡春刀》、周全導演的《西小河的夏天》、崔斯韋導演的《雪暴》、相國強導演的《模范青年》、余非導演的《飛越巔峰》、趙非導演的《命中罪愛》、陸可導演的《老爸是旺財》等。其中有的榮獲釜山電影節最高獎項新浪潮大獎(第二十三屆)和釜山電影節新浪潮競賽單元觀眾大獎(第二十二屆)。

“2020年春節期間,我回洛杉磯家中休息,沒想到新冠疫情暴發,回北京的機票改簽了幾次,最后被取消了。等到國內疫情好一點了,美國又不行了,既然無法回國,就退休吧。”原本張家振希望多拍兩部電影才退隱江湖,但在他跟不同地方的華人新導演接觸中,“深深感受到他們對電影的熱情和創意,讓人不禁對這新一代的導演寄以厚望。”在他看來,主旋律電影也可以有精品。

“蘇聯導演艾森斯坦不是拍了《罷工》《波坦金戰艦》《十月》等主旋律電影嗎?它們都是電影中的經典。”而作為一個電影人,盡管有一半時光是在好萊塢度過,“但我的心始終還是魂牽夢繞著華人的電影——希望華人拍的電影能不斷創出佳績,感動世界。”

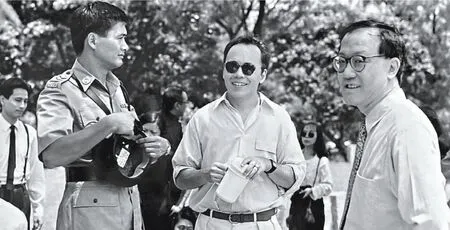

1991年,三星影業的李公明(中)到《辣手神探》拍攝現場探班,右為張家振