從奢侈品到必需品

王劍英

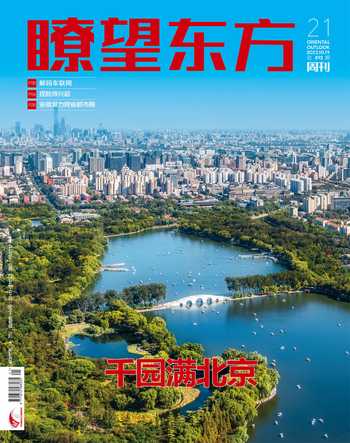

2021年3月26日,春回大地,萬物復蘇,玉淵潭公園里的櫻花滿園盛開,吸引了人們來此拍花留念

國慶前后,秋風送爽。北京各大公園花團錦簇,游人如織。

截至2022年5月,北京市公園數量已達1050個,如果每天逛一個,需要3年才能逛完一遍。各式各樣、大大小小的公園星羅棋布,推窗見綠、起步聞香,花木相映成趣,北京成為名副其實的“千園之城”。

“北京的公園已成為城市高顏值的城市會客廳、百姓的健身房、野生動物家園以及市民休閑樂園,實現了從量的增長到質的飛躍,為構建國際一流和諧宜居之都奠定了堅實的基礎。”北京市園林綠化局公園管理處處長彭強告訴《瞭望東方周刊》。

從奢侈品到必需品

公園總數1050個,公園綠地500米服務半徑覆蓋率88.7%,人均公園綠地面積16.89平方米,公園免費率95%以上——這是關于北京公園家底的最新數據。

“這些指標均已達高水平,與北京作為國際化大都市、生態宜居城市的地位相匹配,即使和西方發達國家相比亦不遜色。” 北京林業大學園林學院教授劉志成告訴《瞭望東方周刊》,北京還有大量綠色空間未劃入公園系統,按照人均公園綠地面積是納入城市建設用地范圍內的公園面積與市區人口的比值來看,大部分生態公園和自然公園并未列入統計范圍,因此,16.89平方米其實是一個“保守”的數據。

目前,全國真正能稱為“千園之城”的,僅有北京、深圳、成都、貴陽等少數城市。

1907年,清京師農事試驗場萬牲園對外開放,其內設動物園、植物園、蠶桑館等,是北京第一座向社會開放的公園,曾稱西郊公園,1955年更名為北京動物園。

北京最早成為公園的皇家園林是社稷壇,原為明清皇帝祭祀土地五谷之神的地方,1914年改造為中央公園并對外開放,后更名為中山公園。

2022 年,全市公園景區接待游客約4 億人次,其中歷史名園游客量超過1 億人次。

北京第一個居住區公園為石景山古城公園,開園于1981年,成為周邊居民日常休閑的好去處,被親切地稱為“樓群之花”。

據北京市園林綠化局提供的資料,新中國成立初期北京市公園數量僅為7個,1985年為42個,2000年增至139個,2010年為339個。

“新時代十年,北京公園迅猛發展,每年都會新增數十個,甚至上百個。”彭強表示,“公園已由百年前的奢侈品變為市民的生活必需品。”

據介紹,目前北京近500個公園具備無障礙環境,120個公園具備應急避難場所,40個公園完成全齡友好改造,89個大型公園配備有AED急救設備。

在城市公園中,最大的是位于北京經濟開發區的南海子公園,已建成面積8.01平方公里,第一期、第二期分別開放于2010年和2019年。最袖珍的則是位于西城區的沈家本故居游園,開放于2018年,面積300平方米。

以區域而言,豐臺區公園數量最多,達115個。

北京城寸土寸金,新增如此多的公園,土地從哪來?

據彭強介紹,十年來,兩輪百萬畝造林綠化工程累計為全市新增綠化面積243萬畝,夯實了北京的綠色基底;在疏解整治促提升、城市更新過程中,見縫插針“留白增綠”,在繁華的高樓大廈間鑲嵌了近400個口袋公園、小微綠地,讓市民在家門口就可徜徉流連。

傲人的不僅是公園數量,類型也越來越豐富。

“公園本是一個城市概念,過去鄉村是沒有公園的,人民公園得到縣城一級才有。”彭強表示,“現在北京除了城市類的綜合公園、社區公園、專類公園,很多村鎮也有了綠色休閑空間。”

從歷史名園到科技主題公園

《北京市公園名錄(第一批)》收錄的1050個公園,共分為七大類:綜合公園109個、社區公園283個、歷史名園19個、游園393個、專類公園113個、生態公園92個、自然(類)公園41個。后三者又各有子分類。

北京歷史名園數量最少,卻是極具精華的部分,大名鼎鼎的頤和園、圓明園、天壇公園、北海公園、香山公園等均位列其中。

“歷史名園是首都歷史文化名城的重要遺產、800年建都史的歷史見證,擁有無可替代的歷史、藝術、科學、文化價值,是北京的驕傲。”彭強表示,“它本歸屬于專類公園,因分量極重而單獨成類。”

2022年,全市公園景區接待游客約4億人次,其中歷史名園游客量超過1億人次。

如果說歷史名園是首都作為“文化中心”最集中的彰顯,那么毗鄰中關村的海淀公園則是“科創中心”在首都公園的最集中表達。

2018年,海淀公園成為全國首個AI科技主題公園。在這里,智能跑道可自動記錄跑步成績,智能座椅可實現感應加熱、無線充電,智能語音亭可與游人互動,智能垃圾桶可實現垃圾自動分類,還有自動駕駛小巴車可供體驗……來此體驗前沿科技的游客累計近70萬人次。

海淀公園秉承開放共享理念,于9 月2 日上午舉辦中心草坪開放活動,參加活動的學生和市民喜悅地奔向綠色的海洋

海淀公園負責人車建國告訴《瞭望東方周刊》,為實現國內科技公園的從無到有,公園借力海淀區的科教優勢,與數十家企業、高校進行了40余次交流座談,向49家高科技企業發放調查問卷,探討公園與科技深度融合的可能方式,摸底企業參與建設的意愿與方式。

最終,百度、華為、甲板、貝塔等科技企業參與建設,為公園首創了智慧跑道、智能導覽、智能儲物柜、一鍵求助燈桿等應用場景,提供了行業樣板。

正式亮相之后,示范效應明顯:迄今已有20多個國家和國內23個省份的200多個團體前來參觀學習,帶動多種科技場景在各地公園紛紛落地。

還有一類公園頗具北京特色:古樹公園。

北京現存古樹名木4萬余株,是名副其實的“古樹之都”。最古老的“樹王”為密云區一株有3000多年樹齡的古側柏,名為“九摟十八杈”。

2022年5月,九摟十八杈古柏公園成為全市首個古樹公園,占地320畝。為給這株古樹留下充足的生長空間,原本緊挨它的一堵擋墻被拆除,省級公路松曹路的195米路段整體東移19.4米,好幾個單位因此搬家。目前,全市現共有20余處古樹公園在試點、建設之中。

從有界到無界

海淀公園建于昔日皇家園林“三山五園”之一的暢春園遺址處,面積32.8公頃,內有御稻流香、古亭觀稼、仙人承露、淀園花谷等景點,環境優美。

開園于2003年的海淀公園,年游客量約150萬人次。2022年夏天,全園1916米圍欄全部拆除,原本是圍墻環繞的“有界公園”,變身為“無界公園”——大門不再是唯一入口,市民可隨時入園、想逛就逛。

同一時期,和海淀公園一路之隔的長春健身園也變身無界。

長春健身園呈狹長條形,東側為數個居民區,火器營公交車站位于西側中央,東西直線跨度僅百余米。過去,東側居民到車站需繞行1400余米,拆掉圍欄后,居民可隨時從園內穿行,節省步行時間10余分鐘。不僅便捷了,還能順道賞園。居民紛紛點贊,稱其為“最美回家路”。

“無界公園”概念在全國公開亮相始于2017年。彼時,北京市密云區規劃建設白河城市森林公園,首次提出:要讓園內景觀與周邊山水融為一體,沒有明顯邊界線。

2022年9月17日,拆掉圍欄的元大都城垣遺址公園(簡宏妮/ 攝)

2022年北京大規模啟動無界公園試點,名為“拆欄透綠”。

如果說“留白增綠”讓北京的公園多起來,“拆欄透綠”則讓公園通透起來——越來越多好風景無需隔欄相望,城市與公園有機融合。

北京正在進行“無界公園建設三年行動計劃”,要求到2025年底,除因售票管理、文物保護、特殊安全防護等需要保留的公園圍欄外,其余原則上全部拆除。

截至2023年3月,北京已有632個公園不同程度減少圍欄,另有109個公園待減圍欄將在未來三年內完成。2023年計劃建設、改造26個無界公園,如將府公園、東壩郊野公園等,覆蓋全市16個區。

無界公園是公園管理理念的升級,背后本質是圍繞市民需求,完善服務功能,提升游園獲得感、幸福感、安全感。目前,上海、成都、青島、呼和浩特等城市均在探索實踐。

入園游玩不限人數、不限時間,公園環境將承受極大壓力,僅靠有限的園方管理顯然不夠。公園無界,游園有界,無界公園對市民素質提出了更高要求。

“建設無界公園,不是簡單一拆了之。”彭強強調,“圍墻、圍欄只是有形之界,最根本的是要打破傳統思維中那道無形之界。當公園管理者打破這是歸我‘管轄的地界空間思維,當市民將公園視為自家后花園、自覺參與維護時,才實現了真正的無界。”

千園回歸一園

2023年7月,劉志成簽約成為海淀區8家郊野公園的風景園林師,正式參與到“百園百師”工作營項目。

該項目由北京市園林綠化局和北京林業大學聯合發起,為100個綠化隔離地區公園配備100名風景園林師,形成“點對點、一對一”服務模式。風景園林師均由北京林業大學具備高級職稱或碩士生導師資格以上的專業教師擔任,首批試點公園20個。

首都北京,被兩道蔥郁的綠化隔離帶環抱,一個個公園散落其上,被形象地稱為兩條“翡翠項鏈”。兩道綠化隔離地區位于現狀城鄉接合部,總面積約1220平方公里,既能改善城市生態環境,又可控制城市“攤大餅”。

目前,四環與五環路之間的“一綠”基本實現閉環,建成公園109處。六環路附近的“二綠”建成郊野森林公園44處。綠隔地區公園年接待游客約4500萬人次,受到市民越來越多的關注,但整體而言,其基礎設施、服務品質尚與市民的多元需求尚存在差距。

“百園百師”項目的重要出發點是激發公園活力——公園要綠起來、美起來,還得活起來、用起來。

7月6日,綠隔公園“百園百師”工作營啟動會

劉志成介紹,“百園百師”并非短期項目,風景園林師如同參謀、顧問,將全周期參與公園建設、提升過程。目前,項目組成員正在對首批試點公園深化資源普查、運維狀態摸排等工作,進一步明確未來發展路徑與方向,力爭實現一園一特色、一園一品質。

采訪過程中,彭強多次提到:公園創新活力,深圳值得借鑒。

早在2019年,深圳便宣告成為“千園之城”,至2022年底,深圳公園總數已達1260個,到2035年計劃建成1500個。公園+市集、公園+美食、公園+文創、公園+電影、公園+音樂……多部門聯手以公園綠地開放帶動文旅、休閑等產業發展,公園場景呈現勃勃生機。

北京也在進行多方探索,比如:鼓勵有條件的公園引入第三方經營,推進公園新經濟、新消費場景。

龍潭中湖公園是市中心的一個免費綜合公園,由原來的北京游樂園改造而來。2021年,北京市東城區政府、東城區園林綠化局將其作為公園活力創新的試點,引入第三方東方紫金(北京)文化有限公司運營,不到兩年,龍潭中湖公園成為引領京城“潮”運動的網紅打卡地和活力運營樣板間,眾多公園紛紛前往取經。

“公園活力運營的首要目的不是掙錢,而是要打造匹配不同群體的休閑新場景,拉動消費是水到渠成。”彭強說。

繼“森林城市”“公園城市”之后,“花園城市”成為北京園林綠化行業的新熱詞。

7月,北京發布《關于進一步推動首都高質量發展取得新突破的行動方案(2023—2025年)》,提出“制定首都花園城市建設的指導意見,集中打通一批綠道、步道,構建森林環抱的花園城市。”花園城市建設列入首都高質量發展“頭號任務”。

北京市城市規劃設計研究院主任工程師郭婧表示:森林城市強調生態性,公園城市側重服務性,花園城市則側重城市特色內核,以全域空間為對象提升城市宜居度,目的是讓人隨時感受美好,塑造“棲居林田中、行走綠蔭下、坐臥花草間”的城市整體意象。

彭強表示,城市公園品質不只看數量,“千園回歸一園,首都北京將成為一個大花園。人民是花園的主人,走出門就像進了自家花園一樣,而我們是園丁——這是一項久久為功的事業。”