公園運營有無限可能

王劍英

9月,海淀公園互動體驗屏

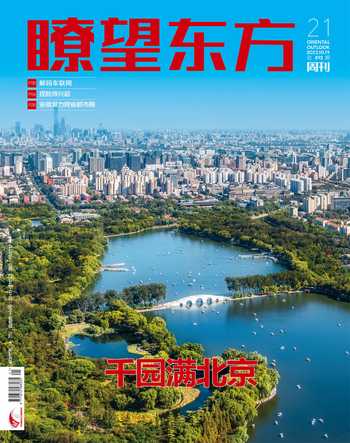

2023年5月,北京市園林綠化局官網數據顯示:北京市公園總數1050個,公園綠地500米服務半徑覆蓋率達到88.7%,人均公園綠地面積16.89平方米。

在寸土寸金的首都打造“千園之城”,背后有怎樣的力度和決心?公園與城市氣質如何一脈相承?公園系統體量如此之大,管理運營面臨怎樣的挑戰?近日,北京市公園綠地協會秘書長趙康就相關話題接受了《瞭望東方周刊》專訪。

成績卓著

《瞭望東方周刊》:你如何看待北京公園建設的成績?

趙康:近年來,北京公園建設從數量到質量都有極大提升,“千園之城”這個詞很直觀地展示了它的建設、管理成就。從專業視角,還可以更深層挖掘、分析。

比如,北京1050個公園中,綜合公園109個,游園393個,二者不可類比。前者功能完善、設施齊全,面積一般在10公頃以上,如海淀公園、奧森公園;街邊樓角的口袋公園大多屬于游園,面積可能只有幾百平方米。

相比數量,公園綠地500米服務半徑覆蓋率、人均公園綠地面積這兩個指標更為硬核,后者尤其關聯市民的綠色獲得感。

2012年,北京人均綠地面積為10.23平方米,當時的常住人口2077.5萬。2022年北京常住人口2184.3萬,而人均公園綠地面積現已增至16.89平方米。這一成績來之不易。資料顯示,深圳人均公園綠地面積為12.58平方米,成都為12.24平方米。

2015年,北京公園綠地500米服務半徑覆蓋率為73.8%,目前是88.7%,2025年要達到90%,增長也非常快。

《瞭望東方周刊》:北京的公園還有哪些方面可以提升?

趙康:2022年版《國家園林城市標準》中有這樣的指標要求:對于“國家生態園林城市”,每10萬人擁有綜合公園應不低于1.5個;對于“國家園林城市”,每10萬人擁有綜合公園應不低于1個。說明國家對于功能、服務更為完備的綜合公園越來越重視了。這方面,北京還有很多工作要做。

此外,部分新公園的文化內涵和地方特色還有待進一步提升。最理想的狀態是,在公園里隨手拍張照,別人一看就知道這是北京。這方面,蘇州是很好的榜樣,各種細節都彰顯東方古典園林之城的氣息。

《瞭望東方周刊》:北京為什么能成為“千園之城”?

趙康:因為北京有決心和力量。

為了優化城市功能、提升生態環境,北京推動產業升級,疏解非首都功能,騰退拆遷以后留白增綠。

在建設城市副中心時,將公園綠地布局直接融入區域總體規劃,未建辦公區,先建城市綠心森林公園,有了綠色生態骨架以后再去填其他功能區塊,即所謂綠化先行——打破了以前的常規做法。

再如,為了恢復天壇公園的原貌,助力中軸線申遺,北京將天壇醫院和北京口腔醫院天壇部整體搬遷。這類舉措令人印象深刻。

總之,北京公園建設力度大、步伐大、投入大,克服了種種壓力,才取得突破性成就。作為業內人士,我既震撼,又振奮。

活力何來

《瞭望東方周刊》:北京的公園建設如何進一步體現高質量發展要求?

趙康:高質量發展要求公園活力提升、運營活化。過去公園建設在運營這方面是短板,全國的公園系統普遍沒有重視這個問題,因為公園歷來都是財政資金支持。

可以算一筆賬:北京人均公園綠地面積已達16.89平方米,養護管理費若取平均每平方米每年7元估算,2022年北京常住人口為2184萬,那么這筆費用約25.8億元。而綠地養護還只是公園各種支出中的一個板塊。

總之,公園管理、維護、建設需要很大的投入,單靠財政供養,是不小的負擔。公園要高質量發展,就必須在自身運營上提質、增效。

政府已經關注到了這個問題,正在專項研究。比如溫榆河公園、龍潭中湖公園都在積極探索。

兩個公園都取得了一定效果,值得肯定。但這些都還只是個案,遠沒有形成整個行業發展的氛圍和態勢。

8月19日,男女青年在北京溫榆河公園“浪漫七夕 醫建鐘情”聯誼活動上互動(金良快/ 攝)

《瞭望東方周刊》:針對這個問題,北京市公園綠地協會有何舉措?

趙康:10月21日,我們協會將主辦“北京公園活力峰會”,北京市園林綠化局為指導單位。這是2023年首屆北京國際文旅消費博覽會的推介活動之一。目的就是要探索公園運營的創新模式,激發公園活力,發揮各要素的作用,孵化新業態、打造新場景、開展新服務,實現“公園+城市”的跨界融合。我們希望每年舉辦類似的活動,持續推進公園活力運營。

《瞭望東方周刊》:當前公園活力運營最大的挑戰是什么?

趙康:北京公園的規模已經達到相當高的水平,下一步需要轉換發力點。公園管理要打破原有思維慣性,轉換思路,化原來的“被動式”為“主動式”。

傳統的公園管理,核心是圍繞公園的美麗、規范,主要負責花錢,不用太考慮掙錢這事兒。現在期望公園既要美麗、規范,又要活力四射,還要節約、高效,挑戰相當大。

將公園運營打造成一個新的行業,引入更多的參與方,幫助政府更科學、更專業地管理運營公園,更好地實現提質、增效。

《瞭望東方周刊》:活力運營的潛在空間有多大?

趙康:官方數據顯示,北京市屬公園文創產品共有14類5400多種,年銷售額超2.7億元。

其實,文創產品在公園消費和市民游園需求中的占比并不大,餐飲、展覽、教育、大型活動等,無論哪一塊的蛋糕都可以做得比文創產品大。

比如,龍潭中湖公園開展的非正式音樂會、露天電影放映系列活動,活動本身是免費的,但帶來了很大的人流和消費。這類品牌活動對于公園收入的貢獻指數遠高于文創產品。

龍潭中湖公園的運營團隊正在謀求公園運營的集團化發展,通過復制經驗和模式,承接更多的公園運營,就像開連鎖店。我認為可以更進一步,將公園運營打造成一個新的行業,引入更多的參與方,幫助政府更科學、更專業地管理運營公園,更好地實現提質、增效。

公園是活力舞臺、公共平臺,社會各界都可以利用它開展活動。目前開發得不夠,主要是社會意識沒有打開。不管是公園管理者、社會主體,還是市民,其實都應該拓展認知:公園里除了散步、遛彎,還有無限可能性。

《瞭望東方周刊》:哪些公園的活力運營值得重點關注?

趙康:一是龍潭中湖公園,它是城市核心區里的老公園新活力的代表;二是溫榆河公園,它是城鄉接合部新建郊野公園創新運營模式的代表;三是北京世園公園,它是遠離城區的、重大活動遺產園區會后運營的代表。

此外,有一類公園我高度關注,但缺少活力觀察樣本,特別遺憾。

《瞭望東方周刊》:哪一類?

趙康:城市街頭的口袋公園、小游園。這類公園更貼近市民的日常生活,但目前基本只有綠化管護,沒有任何運營。如果這類公園的活力做起來了,將對全市數百個口袋公園、街頭游園甚至社區公園都有非常好的借鑒和引領作用。

國外有很好的案例。美國紐約有個叫佩雷公園的街邊公園,面積僅390平方米,因為提供了多種社區服務,每平方米的游客量超過紐約中央公園30多倍,是人們日常生活離不開的街頭小游園,是極具活力的公共空間。

如果在咱們樓下的大街上,有10個街頭公園里有咖啡廳、兒童樂園、寵物樂園,這條街的活力不是更豐富?

我特別希望,北京能拿出一批街頭小游園做示范,我們協會愿意為其協調企業資源來進行探索。就像一只螃蟹,國外已經有人吃過了,我手里拿著螃蟹,希望找到北京第一個吃螃蟹的人,再一起把它做成爆品。

挖掘特質

《瞭望東方周刊》:如何理解公園在一座城市中的功能與作用?

趙康:從城市功能維度,如果把城市比作一個家,公園就是城市的客廳。相對于廚房、臥室、書房,客廳是有一定開放度、共享度、社交性的空間。

從市民生活的角度,公園是家和單位之外的第三生活空間。公園已成為大多數城市居民不可或缺的生活場景。人們可以在此休閑娛樂、體育鍛煉、探索自然、交流聚會、學習文化、享受藝術……

2022年,北京的公園景區接待游客達4億人次,這僅指的是有圍墻、有游客數據統計的公園,并不包括街頭綠地性質的公園。其他公共空間則很難達到這個量級。

國家對于城市總體規劃有個技術指標:公園用地必須占城市建設用地的10%—15%。公園的重要性可見一斑。

《瞭望東方周刊》:如同客廳氣質彰顯了主人氣質,公園也是城市氣質、文化內涵集中表達的場所。北京公園如何彰顯北京特色?

趙康:北京公園是古都文化和首都氣派的結合。

頤和園、天壇公園等由皇家園林轉變而來的歷史名園,歷史文化感突出,人們在這里可以深刻感受北京作為千年古都的悠久歷史、深厚的文化積淀。天壇公園內有300年以上樹齡的古樹1100多株,在神樂署內可感受皇家祭祀禮樂。

值得一提的是,這類歷史名園的開放度非常高。比如,圓明園的門票價僅10元,月票15元、年票120元,且對18歲以下、60歲以上的游客免票,對殘疾人、軍人、消防員等群體免票,極為親民。

歷史名園是非常寶貴的資源,北京將其納入公園體系,值得點贊。

近年來新建的溫榆河公園、南海子公園、城市綠心森林公園等,環境優美,綠化尺度極大,基本都是免費開放。

這種大尺度、開放性、平等化,很好地體現了北京作為首都的寬廣博大的胸懷、為人民服務的理念。

《瞭望東方周刊》:其他城市的哪些公園讓你印象深刻?

趙康:作為“公園城市”的典范,成都的公園“市民感”突出,非常貼近生活,極大地提升了城市魅力。深圳的公園則顯得年輕、有活力,很注重公益性,大量活動都是免費的。上海的公園則凸顯國際派,又帶點市井范兒。

《瞭望東方周刊》:未來北京的公園體系會是什么樣子?

趙康:不久前,北京提出“構建森林環抱的花園城市”。我認為花園城市是公園城市的升級版,會更美、更有藝術感,也帶來更多的松弛感、私密感。10年后,北京至少能建成花園城市的初級狀態,人們在公園里享受美好生活,進行社交互動,公園充滿活力,有各種消費場景。

2019年7月7日,北辰中心花園里的小微濕地