老年患者雙下肢深靜脈血栓形成與D.二聚體臨界值的研究

黃朝敏,吳 娟,何清貴,張 文,楊家樂

(會理市人民醫院,四川 涼山 615100)

深靜脈血栓(deep venous thrombosis,DVT)屬于血管性疾病,在臨床上多發生于下肢[1]。下肢DVT若未盡早診治可能造成肺栓塞,對患者的生命安全造成嚴重威脅。因此,盡早診斷下肢DVT 有利于早期選擇治療方案,促進患者的康復。超聲檢查是臨床上診斷下肢DVT 的主要方法[2],但該檢查通常是在受檢者出現顯著臨床表現或凝血指標檢測異常時開展的,有一定的滯后性。D.二聚體(D.Dimer,D.D)作為臨床常用的一種凝血指標[3],可預測下肢DVT 的發生,但現階段臨床關于其在老年人群中臨界值的確定尚存在爭議。基于此,本研究探討了老年患者雙下肢DVT形成與D.D 臨界值的關系,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取本院2020 年12 月至2022 年12 月行雙下肢靜脈彩超檢查的423 例老年住院患者為研究對象。納入標準:住院治療;年齡≥60 歲;意識清楚,理解、溝通能力正常;臨床資料齊全。排除標準:未行下肢靜脈彩超檢查;入組前有靜脈血栓史。按有無雙下肢DVT 形成分為DVT 組118 例與無DVT 組305 例,DVT 組 按 年 齡 分 為60 ~69 歲 組28 例、70 ~79 歲組54 例及≥80 歲組36 例。其中,DVT組中男、女分別有68 例、50 例;年齡60 ~97 歲,平均(75.73±7.65)歲;住院時間1 ~53 d,平均(11.97±2.14)d;疾病類型:6 例腦血管意外,17 例挫傷、骨折,21 例慢性支氣管炎、慢性阻塞性肺疾病(慢阻肺)、肺心病,4 例糖尿病,4 例泌尿系結石,7 例惡性腫瘤,3 例高血壓,57 例其他疾病。無DVT組中男、女分別有194 例、111 例;年齡60 ~95 歲,平均(75.74±8.17)歲;住院時間1 ~77 d,平均(10.16±2.23)d ;疾病類型:12 例腦血管意外,55例挫傷、骨折,76 例慢性支氣管炎、慢阻肺、肺心病,8 例糖尿病,23 例泌尿系結石,15 例惡性腫瘤,7 例高血壓,115 例其他疾病。兩組上述一般資料對比無明顯差異(P >0.05)。

1.2 方法

全部患者住院期間均行D.D 檢測,方法:抽取2 mL 靜脈血于抗凝管中,經離心后取血漿待檢,采用酶聯免疫法測定D.D 水平。將D.D 臨界值設定為0.5 mg/L,D.D ≥0.5 mg/L 判定為陽性,并以靜脈彩超檢查結果作為金標準,評估D.D 臨界值預測雙下肢DVT 的價值。

1.3 觀察指標

比較DVT 組、無DVT 組的D.D 水平。分析不同年齡段DVT 組的D.D 臨界值。

1.4 統計學處理

將數據錄入軟件SPSS 22.0 中進行處理。計數資料以例或百分比描述,行Fisher 或χ2 檢驗;計量資料以±s描述,行t 檢驗;檢驗水準α=0.05,P <0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 DVT 組、無DVT 組D.D 水平的比較

DVT 組的D.D 水平為(3.62±0.55)mg/L,顯著高于無DVT 組的(1.58±0.32)mg/L(t=47.338,P <0.05)。

2.2 不同年齡段DVT 組D.D 臨界值的分析

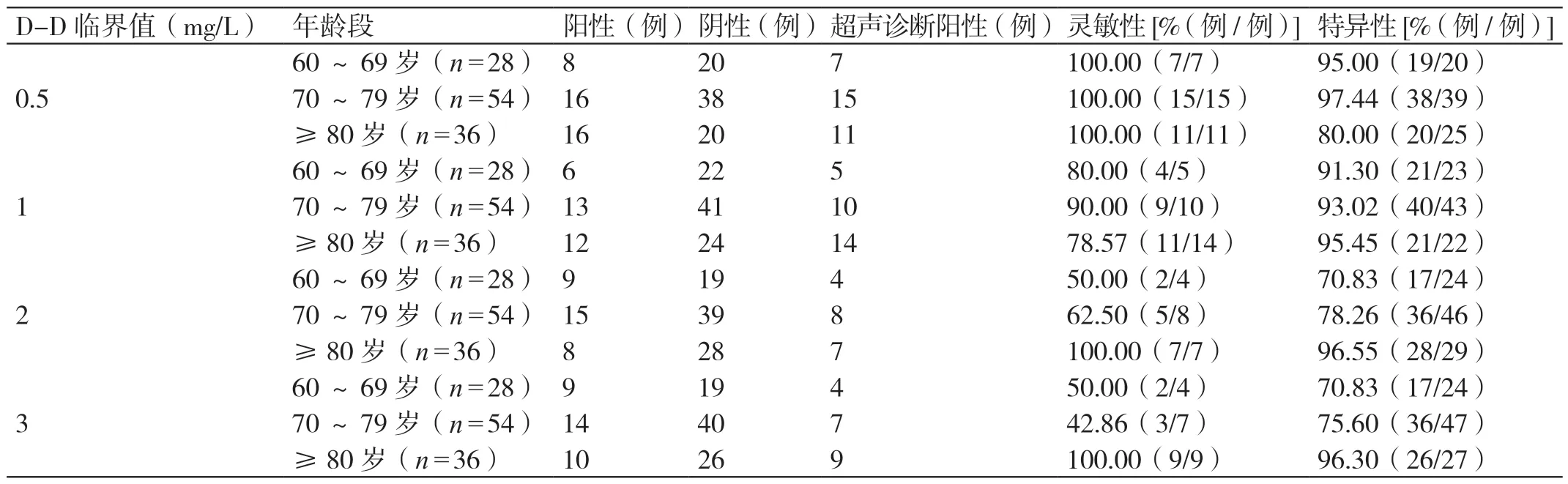

在老年患者雙下肢DVT 形成的預測方面,當D.D臨 界 值 為0.5 mg/L 時,60 ~69 歲 組 與70 ~79 歲組的預測特異性分別為95.00%、97.44%,均較≥80歲組的80.00% 高,三組對比差異顯著(χ2=6.445,P=0.040 <0.05);當D.D 臨 界 值 為2 mg/L 時,60 ~69 歲組與70 ~79 歲組的預測特異性分別為70.83%、78.26%,均較≥80 歲組的96.55% 低,三組對比差異顯著(χ2=6.570,P=0.037 <0.05);當D.D臨界值 為3 mg/L 時,60 ~69 歲組與70 ~79 歲組的預測靈敏性分別為50.00%、42.86%,均較≥80 歲組的100.00% 低,三組對比差異顯著(χ2=7.075,P=0.029 <0.05), 預 測 特 異 性 分 別 為70.83%、75.60%,均較≥80 歲組的96.30% 低,三組對比差異顯著(χ2=6.203,P=0.045 <0.05)。詳見表1。

表1 不同年齡段DVT 組D.D 臨界值的分析

3 討論

D.D 屬于纖維蛋白分解物,亦是一種評估早期急性血栓形成的重要指標,當DVT 形成時D.D 水平上升[4]。Mackiewicz.Milewska 等[5]研究指出,脊髓損傷后6 個月,單獨篩查D.D 更能判斷患者是否會出現DVT。酶聯免疫法檢測D.D 的敏感度最高,當前臨床排除DVT 多以D.D 0.5 mg/L 作為臨界值[6]。但相關研究指出,D.D 預測DVT 的特異性隨患者年齡的增長而下降,老年患者較年輕患者D.D 預測DVT的結果存在較多的假陽性[7.8]。Zhang 等[9]對3861 例成年燒傷患者進行回顧性分析,發現DVT 組的D.D水平比無DVT 組高,D.D 水平為患者DVT 形成的獨立影響因素,預測價值較高。鄭春蓮等[10]指出,下肢DVT 患者血清D.D 水平升高。本研究中,DVT 組的D.D 水平較無DVT 組高,與上述報道一致,提示D.D 水平與老年患者雙下肢DVT 形成存在一定的關聯,可用于臨床預測評估下肢DVT。當前,臨床公認的DVT 診斷方法為超聲檢查,具有無造影劑、無輻射、無創等優勢[11]。然而,多次進行超聲檢查十分繁瑣,且部分醫院在一定時間內無法完成檢查,費時費力,不利于老年患者的排除性診斷。Schafer 等[12]報道,相比超聲排除急性DVT 形成風險,Wells 評分陰性和血漿D.D 水平陰性相結合可以安全地排除DVT 的存在。因此,尋找適宜的老年患者D.D 臨界值預測DVT 至關重要[13]。本研究將老年患者分為60 ~69 歲組、70 ~79 歲組及≥80 歲組三組,發現當D.D 臨界值為0.5 mg/L 時,三組的預測靈敏性均為100.00%,而60 ~69 歲組與70 ~79 歲組的預測特異性比≥80 歲組高,提示D.D 臨界值為0.5 mg/L時適用于60 ~79 歲患者的DVT 預測。本研究中,當D.D 臨界值為2 mg/L 時,60 ~69 歲組與70 ~79歲組的預測特異性均較≥80 歲組低;當D.D 臨界值為3 mg/L 時,60 ~69 歲組與70 ~79 歲組的預測靈敏性、特異性均較≥80 歲組低;≥80 歲組在這兩個臨界值中預測靈敏性、特異性均無較大差別,而60 ~69歲組與70 ~79 歲組則存在一定程度的下降。提示D.D臨界值隨患者年齡的增長亦需提升,D.D 臨界值2 mg/L適用于≥80 歲患者的DVT 預測。

綜上所述,老年患者雙下肢DVT 形成與D.D臨界值密切相關,D.D 臨界值0.5 mg/L 適用于預測60 ~79 歲老年患者,而D.D 臨界值2 mg/L 適用于預測≥80 歲老年患者。隨患者年齡增長相應調整D.D臨界值有利于減少其輔助檢查的時間損耗,節省醫療資源。