共同語與基礎方言的關系問題再思考

【摘要】不論是在語言學領域,還是日常生活中,共同語和基礎方言都是兩個廣為人知的概念,大多數人都會根據自己的經驗和體會對共同語和基礎方言形成一種習慣性認知——共同語和基礎方言幾乎沒有區別,基礎方言本就是共同語。針對這種固有的誤解,本文進行了再思考:共同語不完全等同于基礎方言,它并非是基礎方言原模原樣的復制品;且共同語確立后并非長期處于固定不變的狀態,而是一直在與各方言的互動中前進,共同語是一個不斷動態發展的概念。

【關鍵詞】共同語;方言;基礎方言;關系

【中圖分類號】H17? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A? ? ? ? ? ?【文章編號】2096-8264(2023)40-0130-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.40.041

“我一直都覺得普通話和北京話沒什么明顯的區別。”“普通話不就是咱的北京話嗎?”近期語言類紀錄片《中國話》的熱播,不僅提高了全民對漢民族共同語及其方言的關注度,同時也顯露出,在大眾對共同語和基礎方言的普遍看法中還存在一定的誤區。因此,有必要對共同語與基礎方言之間的關系進行再思考。

一、關于共同語和方言

在使用“共同語”和“方言”這兩個名稱探討相關問題時,首先需要對它們的內涵有一個基本的了解。

(一)共同語的含義

先秦時期《論語》中的“雅言”,西漢揚雄《方言》的“通語”,宋朝《廣韻》《集韻》的“正音”,明代張位《問奇集》的“官話”……不同朝代的著作雖使用了不同名稱,但指的都是作者所處時代的漢民族共同語。通過歷代的名稱可以發現,共同語有“雅”“通”“正”的特點,不同于引車賣漿者流的粗俗之語和囿于方寸之地的方言,共同語端正典雅且通行范圍廣,是正式的官方用語。

20世紀初,“國語”一名開始出現,吳汝綸赴日本考察歸來后引進了這一概念。1909年,江謙提議將“官話”正名為 “國語”,辛亥革命后政府將審定后的“國語”確立為全國標準語。但國語的真正建立,是在“五四”新文學運動中。胡適在《建設的文學革命論》一文中指出:“若要造國語,先須造國語的文學。有了國語的文學,自然有國語。”即首先用白話文創作出成功的文學作品,然后以此為范本,根據這文學范本的語言確立新的通用語言即“國語”,這是胡適確立國語的基本思路[1]。胡適認為并非只有文言文才適合創作文學作品,白話文也同樣可以寫出優秀的作品。“五四”時期,新文學運動與國語運動本質上是一體的,因新文學之“新”,很大程度上表現為語言上的革新。以胡適為代表的新文化知識分子們所做的努力,不僅對國語的建立起到了重要的作用,也影響到了現代漢語普通話“以典范的現代白話文著作為語法規范”。

從新文學運動開始至1949年,漢民族共同語的名稱一直是“國語”;1949年新中國成立后,中央政府將口頭的“國語”與書面的“白話”言文合一,統稱為“普通話”,也叫“現代漢語”[2]。

當代亦有學者從各自的研究視角出發給“共同語”下定義:袁家驊《漢語方言概要》:“歷史上或現代的幾個方言或語言在尚未分化的共同時期的統一狀態叫作共同語或原始語或基礎語。”[3]詹伯慧《漢語方言及方言調查》:“一個全民族人民共同使用的、且在本民族地區內不受地域限制的語言,無疑就是‘共同語’了。”[4]《現代漢語詞典》(第7版):“是民族內部共同使用的語言。通常是在政治、經濟、文化較發達地區方言的基礎上發展起來的。”[5]

可以看出,共同語有以下特征:在不同的歷史時期有不同的名稱;它的確立、發展需要以某一種權威方言作為基礎;在本民族內部通用且不受地域限制。

結合上文關于共同語的定義,大致可分為兩種,這兩種說法各有其合理性,分歧只是在對“共同”的理解有別:袁家驊先生的說法側重于語言在尚未分化時期的一種狀態,即古老的原始祖語,袁先生的“共同”是與語言在后期的分化相對的;詹伯慧先生的說法與詞典的定義,指的都是某一時期的民族共同語,側重強調語言的使用范圍,即全民族所有人共同使用的語言。這里的“共同”是與受地域限制的方言相對的。一般來說,“共同語”的含義更傾向指第二種。

本文所說的“共同語”指的是在某一時期內全民通用的語言,如現代漢民族共同語普通話,以倫敦方言為基礎方言的英吉利共同語,等等。

(二)方言的含義

中國古代典籍很早就有關于方言的記錄,對于這種語言因地而異的現象的察覺,古已有之。西漢揚雄的《輶軒使者絕代語釋別國方言》(簡稱《方言》)專門記錄方言口語詞匯,比較各地詞匯的異同,集中體現了漢語方言在地理上的差異。《方言》是我國現存最早的方言學專著,是世界上第一部方言詞匯集。東漢應劭在《風俗通義·序》中開始將“方言”作為一個固定的詞語使用:“周秦常以歲八月遣輶軒之使,求異代方言,還奏籍之,藏于密室。”明代王鏊《姑蘇志》:“有方言,有方音……如相謂曰儂,謂不慧曰呆,謂虹曰鱟……此方言也。”

中國的“方言”一詞,在現代英語中叫作dialect,英語單詞dialect源于古希臘語dialektos一詞,指一個地方的居民所說的話[6]。可見,不論是在中國還是西方,“方言”一詞最早出現的時候,其含義本就是與地域相關的,這也是傳統上對方言內涵的解釋。

隨著20世紀六十年代社會語言學的興起,方言的內涵有所拓展。現代語言學將方言定義為語言的變體,根據造成語言產生變異的因素的不同,可分為語言的地域變體和語言的社會變體,前者稱為地域方言,后者為社會方言。不少現代語言學著作都將方言分為地域方言和社會方言,如英國語言學家R·H·羅賓斯的《普通語言學導論》[7]。地域方言(regional dialect)強調的是方言往往因地而異,方言間的差異表現在不同地域的分布上,如我國的粵方言、閩方言、吳方言。社會方言(social dialect)側重的是方言因階級、職業等社會因素的不同而異,如常州方言的紳談和街談。在近幾年備受歡迎的意大利小說《那不勒斯四部曲》中,作者埃萊娜·費蘭特一直在反復強調主人公們對話時講的是那不勒斯方言,還是“一口標準、流暢的意大利語”。在小說特定的語境中,本屬地域方言的那不勒斯方言在這里是一種底層社會方言的典型代表,因為只有在落后的那不勒斯貧民區,人們才會講這種方言;而在大學、出版社等上層場合,人們都只用標準的意大利語交流,那不勒斯口音常遭人鄙視。社會方言被作者靈活運用,讀者能夠以社會方言為線索,窺見主人公所處環境和社會階層的變化。[8]

本文討論的“方言”,僅指地域方言。

二、共同語的確立及其與基礎方言的關系

世界上的任何一個國家或民族,都有在本國或本民族內部通用的共同語。共同語不是憑空出現的,也不是僅憑人的主觀意志就可以決定的。共同語的確立往往與政治、社會條件緊密相關,這些外部因素決定了哪一種方言最具權威性,最有成為共同語的資格;而在共同語以后的發展中,亦有其他方言成分的參與。

(一)共同語與基礎方言

猶太語言學家馬克斯·維恩里希曾說:“語言是有陸軍和海軍的方言。”結合《現代漢語詞典》(第7版)關于共同語的定義可知,共同語的確立通常需要以某一政治經濟中心地區的方言作為權威方言,以此為基礎發展。

從歷史語言學的角度看,同一國家或民族的政治權力中心是不可能亙古不變的,隨著朝代的更迭,社會環境的變化,會引起統治階層或政治中心的變易,這些社會因素必然會對不同歷史時期共同語的確立產生影響。

現代英國的共同語是以倫敦方言為基礎方言的英語,但是縱觀英格蘭發展史,其官方語言的最終確立卻經過了一番曲折的變遷。11世紀至13世紀初的一段時間,英格蘭曾是諾曼底公國的殖民地。諾曼征服后,諾曼貴族成為英格蘭新的統治階層,相應地,英格蘭地區的共同語——古英語——亦被諾曼法語和拉丁語取代,諾曼法語通行在法院的庭審、訴訟,學校教學等官方場合中,拉丁語則作為宗教正式用語,被嚴格用于宗教事務中。只有社會底層的民眾才說英語,一些教會甚至極力反對把《圣經》譯為英語。由于諾曼貴族的統治,英語也發生了較大的變化。13世紀,諾曼底公國喪失,諾曼法語賴以依存的使用環境也消失了,尤其在后來的英法百年戰爭期間,英格蘭的民族獨立意識大大加強,英語在社會各領域的主導地位有所恢復,人們開始有意識地排斥使用諾曼法語。百年戰爭后,官方將倫敦英語確立為英格蘭共同語的基礎方言,當時倫敦是全國的經濟、政治中心,且印刷業領先全國,發達的印刷技術將用倫敦方言書寫的作品推廣到英格蘭各地,促進了倫敦英語的廣泛傳播和其權威方言地位的確立[9]。

在古代中國,政治中心的變易會對不同時期共同語的基礎方言產生一定的影響。北宋都城為汴京(今河南開封),當時漢民族準共同語的語音系統是以宋代汴洛方音為標準音的,即北宋汴京、洛陽(北宋時的西京)一帶的方言音系。后來宋室南渡,以臨安府(今杭州)為南宋都城,由于北來移民主要只是集中在杭州城區里,且移民“數倍土著”,這使杭州城原有的土著方言發生了變化,帶上了一些當時北方話的特點,現在杭州城區的方言都仍有一些“半官話”的性質[10]。明代官話(即明代漢語共同語)語音的標準音以江淮官話語音為基礎[11],這與明太祖朱元璋建國時定都應天府(今南京)有較大關聯。1949年新中國成立,定都北平,并將北平改名為北京,從此北京成為新中國的政治、經濟、文化中心,并規定現代漢民族共同語“以北京語音為標準音,以北方話為基礎方言”。

不論何時,共同語的確立必以當時的權威方言為基礎;而哪一種方言能充當權威方言,又與當時的統治階級和政治權力中心有關。那么,共同語與基礎方言之間究竟是一種怎樣的關系?基礎方言本身就是共同語嗎?

國家規定普通話“以北京語音為標準音”,但是北京話的很多口音并沒有進入到標準音系中。北京話的輕聲、兒化、吞音現象非常明顯:如普通話的“西瓜”讀為xī guā,北京話讀為xī gua或xī gu;“花”“干勁”“靠邊”“樹葉”等詞在普通話中是不兒化的,但北京話一律兒化為“花兒”“干勁兒”“靠邊兒”“樹葉兒”;吞音是北京話中很常見的一種現象,普通話的“中央電視臺”“請下車”“西紅柿炒雞蛋”用北京口音讀出來都變成了“裝墊兒臺”“掐車”“兄是炒雞蛋”。吞音現象的形成一方面是由于北京話的語速較快,前一個音尚未發徹底,后一個音就急忙跟上了;另一方面是由于語言“經濟性”的原則——力求簡單明了。

在詞匯層面,北方話中的不少詞匯也未被納入普通話,或是需要流行很長一段時間,積聚了充分的影響力后,普通話才會將部分詞匯逐漸吸收進自己的詞匯系統。北方方言以北京話為代表,北京人常說的口語詞“擰(倔強,固執)”“捏咕(背地里勾連、謀劃;撮合)”“水三兒(老北京對送水人的稱呼)”等,并未被普通話接收。

在北京人的日常生活中經常使用的交際用語“瞅著點兒啊您”“對不住了您吶”“走了您嘞”等,也并不完全符合普通話的語法規范。

現代漢民族共同語以北方話為基礎方言,但是在語音、詞匯、語法層面,就連北方話的典型代表北京話都有諸多不符合普通話規范的地方。可見,普通話并不完全等同于北方話,共同語與基礎方言之間并不能完全畫等號。共同語在本民族內具有榜樣、示范的作用,雖然基礎方言是“擁有陸軍和海軍”的權威方言,但它還是有很多過于接地氣的土音土詞和不夠正規的表達方式,不宜將基礎方言的整個語言系統直接拿來在全國推行。國家推廣普通話,并非是在推廣北方方言,也不是要鼓勵大家都去學習北京話。所以,詹伯慧先生曾強調“一個方言要成為共同語當然還得有所加工,有所規范,而不可能把原汁原味的方言原封不動地拿來作為整個民族的共同語”[12]。

(二)共同語與其他方言

基礎方言要成為共同語,須不可避免地經歷一個標準化的過程。那么,能否說:普通話就是加以規范后的北京話?共同語就是加以規范后的基礎方言?只要將基礎方言中的那些過于接地氣的語音、詞匯、語法進行一番整改,完善后的基礎方言就是共同語了嗎?

普通話中有一部分詞匯對大眾而言相當耳熟能詳,但是這種熟悉僅限于一種共時層面的熟悉,即僅對該詞語當下的意義和用法的了解,如果要從歷時的角度審視一下這些詞匯究竟源于哪個地區的方言,恐怕連本土方言區的人都未必會很清楚。如“尷尬”“名堂”“標致”“癟三”“煞有介事”“一頭霧水”“煲湯”等詞,本是吳方言或粵方言詞匯,后來被吸收進普通話并更加廣泛地使用,到現在完全看不出來這些源于吳語或粵語的詞匯與普通話中的其他詞匯有什么區別。普通話中的詞匯雖然大多數都來自北方方言,但它也在從其他方言中汲取營養。在國外,意大利共同語以佛羅倫薩多斯崗方言為基礎,但近幾年亦融入了一些經濟中心米蘭的口音、詞匯。看來,共同語既不是基礎方言的復制品,也不是單純地加以規范后的基礎方言。

詞匯是語言三要素中發展變化最快的,《現代漢語詞典》(以下簡稱《現漢》)是反映普通話詞匯系統的規范詞典,以《現漢》不同版本對方言詞匯的收錄與調整為切入點,進行歷時觀察,可以發現其實普通話也一直在吸取多地的方言詞匯。

1996年出版的第3版《現漢》有不少新增詞語本是吳方言詞語[13],如“懊糟(不舒服、鬧心)”“白相(游玩,玩耍;嫖妓)”“陰陽怪氣(說話冷言冷語,態度怪癖,讓人捉摸不透)”“阿貓阿狗(泛指隨便什么人)”“獅子大開口(說大話或所提要求甚高)”等;2005年第5版《現漢》還收錄了蘇州方言“雞頭米”一詞,雞頭米學名芡實,是一種水生草本植物,蘇州栽種歷史較早,揚雄《方言》有記錄:“南楚江湘之間謂之雞頭。”

2005版《現漢》新增的方言詞有很大一部分來自粵方言。改革開放以來,廣州成為“引進來”和“走出去”的重要門戶,珠三角經濟飛速增長,以廣州話為代表的粵語地位隨之顯著提升,粵語成為一種強勢方言,不少粵方言詞語廣泛流行并進入普通話:“煲電話粥(長時間通過電話聊天)”“生猛(活蹦亂跳的魚蝦;富有生氣和活力的狀態)”“擁躉(擁護者,支持者)”“攤檔(售貨攤)”等[14]。

在2012年出版的第6版《現漢》新增方言詞中,東北方言詞匯成為不容小覷的一股力量,如“落空”“磨嘰”“嘚瑟”“忽悠”“疼人”等[15],部分東北方言詞亦逐步為普通話詞匯系統所認可。

共同語的確立要以某一權威方言為基礎方言,但是以某一種方言為基礎,并不是說共同語就可以和該基礎方言百分之百地畫等號。首先,基礎方言中的一些土音土詞和不符合規范的表達不能進入共同語;更重要的是,共同語從確立后到現在,并非是一成不變的,而是一直在與各方言的互動中發展:共同語對方言起到規范、標準的作用;同時,方言中很多詞匯表達的意義,在共同語中很難找到一個與之相對應的詞語,共同語將這些方言詞匯吸收進來以填補自己的表達空位,以此來不斷地豐富、形象自己,保持語言的生命力。共同語在吸收方言詞匯時,并不是生硬地將其直接照搬過來,而是會結合具體的語用習慣或其他實際情況,再做出一些規范、調整。如粵語的單音節詞較多,粵方言只用單音節詞“靚”來表示“漂亮、美麗”的意思,粵語中并不使用“靚麗”這個詞;普通話吸收“靚”一詞時,為適應自己的表達習慣,就有了雙音節詞“靚麗”,“麗”與“靚”是同義復指[16]。隨著時代進步,某些舊事物已被現代社會淘汰,如第5版《現漢》就與時俱進地刪除了一些原有的方言詞:“養媳婦(童養媳)”“小半活(舊社會當長工的未成年雇農)”等。共同語是一個不斷動態發展的概念,在未來的某一時期,它或許又會從另一種方言里吸收一些新詞匯。

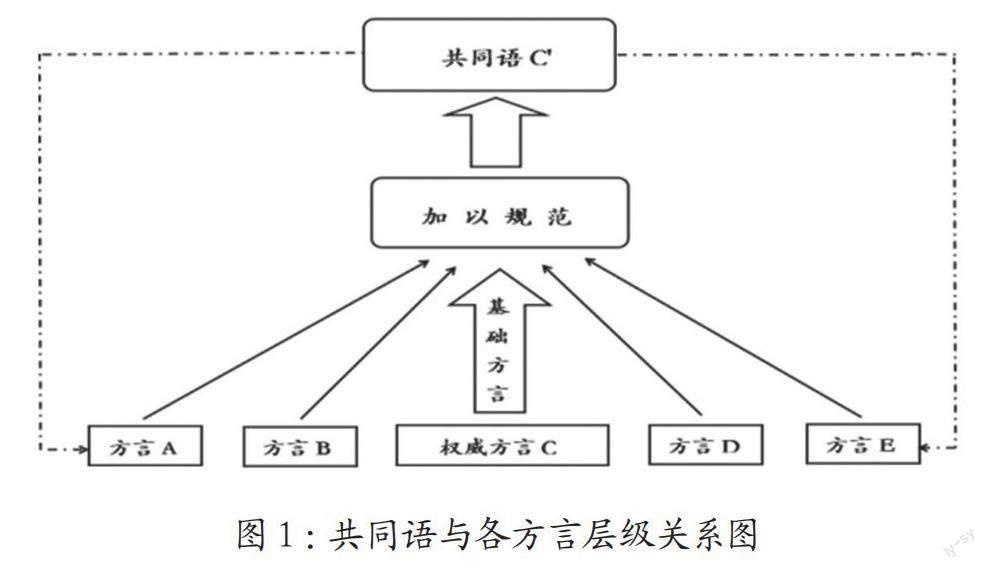

共同語與各方言間的層級關系如圖1所示,圖1是一個不斷相互作用的動態圖,很明顯,權威方言C≠共同語C'。

三、結語

人們對共同語與基礎方言的關系的誤解性認識,主要是由于對基礎方言的“基礎”含義理解得還不夠準確,因而混淆了這兩個概念。須注意“基礎”只是“為主”的意思,而不是“等同”的意思:1.共同語以權威方言為基礎,只是說共同語的音系特征、詞匯系統、句法結構,大多都是以該權威方言相應的語音、語匯和語法為標準的,但共同語不是對該基礎方言的完全復刻,基礎方言中的一些土音土詞和不夠標準的語法不能進入到共同語之中,必須加以規范。國家規定現代漢民族的共同語是普通話,普通話以北方話為基礎方言,但不能說我國的共同語就是北方話。打一個較為形象的比喻,若將共同語和基礎方言比作兩張紙,將這兩張紙上下疊置在一起,它們大部分能重合,但不可能完全重合。2.普通話是以北方官話作為基礎方言的共同語,所以普通話中北京話的詞匯占據主要部分,但是各地的方言詞匯都在為普通話添磚加瓦,普通話作為標桿規范著諸方言的同時,也會結合所需將不少其他方言的詞匯納入自己的詞匯系統之中。

參考文獻:

[1]高玉.五四新文學與國語建設新論[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2022,(01):82-89.

[2]黃伯榮,廖序東.現代漢語:上冊(增訂六版)[M].北京:高等教育出版社,2017.

[3]袁家驊等.漢語方言概要(第二版)[M].北京:語文出版社,2001.

[4]詹伯慧.漢語方言及方言調查[M].武漢:湖北教育出版社,2004.

[5]中國社會科學院語言研究所詞典編輯室.現代漢語詞典(第七版)[M].北京:商務印書館,2016.

[6]李小凡,項夢冰.漢語方言學基礎教程(第二版)[M].北京:北京大學出版社,2020.

[7](英)R·H·羅賓斯.普通語言學導論[M].申小龍等譯.上海:復旦大學出版社,2008.

[8]謝雨絲.社會語言學視角下分析埃萊娜·費蘭特作品中意大利語與那不勒斯方言的不同功能[D].西安外國語大學,2018.

[9]張尚蓮.中世紀英格蘭官方語言的變遷[J].經濟社會史評論,2020,(02):51-60.

[10]周振鶴,游汝杰.方言與中國文化[M].上海:上海人民出版社,2006.

[11]孫宜志.從張位《問奇集》看明代官話的基礎方言[J].杭州師范大學學報(社會科學版),2015,(06):92-98.

[12]詹伯慧.試論方言與共同語的關系[J].語文建設,1997,(04):31-34.

[13]李學慧.歷版《現代漢語詞典》新增詞語研究[D].渤海大學,2020.

[14]邊小玲.《現代漢語詞典》方言詞的繼承與發展——以2002版和2005版為例[J].現代語文,2008,(02):120-122.

[15]谷亞男,王繼中.東北方言詞的語言強勢初探——以《現代漢語詞典》新增東北方言詞為例[J].寧夏大學學報(人文社會科學版),2013,(03):30-34.

[16]劉麗媛.從語言接觸談粵方言詞“靚”的借用[J].現代語文,2012,(02):32-34.

作者簡介:

作者簡介:王卓群,女,漢族,江蘇泰州人,哈爾濱師范大學文學院2021級碩士研究生,研究方向:出土文獻與古文字,漢語史。