日本認知癥養(yǎng)老居住福利政策的發(fā)展經(jīng)驗及啟示

摘 要: 全球率先進入超老齡社會的日本,自20世紀(jì)80年代以來一直致力于探索認知癥專業(yè)護理居住服務(wù)模式,構(gòu)建可持續(xù)社區(qū)綜合護理體系,積累了諸多實踐經(jīng)驗。以日本官方開放數(shù)據(jù)資料為基礎(chǔ),通過梳理其認知癥養(yǎng)老居住福利政策的發(fā)展歷程,探討不同時期認知癥護理的建設(shè)重點。借鑒日本經(jīng)驗、結(jié)合中國現(xiàn)狀,提出增設(shè)認知癥專業(yè)護理服務(wù)、發(fā)展社區(qū)嵌入型護理機構(gòu)、建立健全長期護理服務(wù)體系、搭建社區(qū)綜合一體化醫(yī)養(yǎng)融合服務(wù)模式等對中國具有現(xiàn)實意義的啟示,有利于構(gòu)建中國專業(yè)化、高效率、可持續(xù)、綜合一體化的認知癥專業(yè)護理居住支援體系,實現(xiàn)認知癥老人有服務(wù)、有尊嚴的晚年生活。

關(guān)鍵詞: 認知癥;護理;居住;福利政策;社區(qū)綜合護理體系

中圖分類號: C913.4 ???文獻標(biāo)識碼: A ????文章編號: 1004-2458 (2023) 03-0022-13

DOI:10. 14156/j.cnki.rbwtyj.2023.03.003

一、研究背景

認知癥,俗稱老年癡呆癥①,是一種因腦部疾病所導(dǎo)致的漸進性認知功能退化,特別會影響到老人的記憶、理解、判斷、社交等方面的能力,同時,還會伴隨有徘徊、被害妄想、暴力行為等癥狀,目前尚無法治愈[1]。根據(jù)世界阿爾茨海默病協(xié)會(ADI)統(tǒng)計顯示,2015年,全球約有4 680萬認知癥患者,預(yù)計2030年將增加至8 200萬人,2050年將進一步增加至15 200萬人。2015年,包括家庭護理等非專業(yè)護理在內(nèi)的認知癥費用達到8 180億美元,預(yù)估到2030年將會增加一倍,這將給全球社會和經(jīng)濟發(fā)展,尤其是衛(wèi)生和社會護理系統(tǒng)帶來沉重負擔(dān)[2]。

隨著全球人口老齡化程度的日益加深,認知癥已經(jīng)成為世界各國所面臨的共同社會問題之一。2012年,世界衛(wèi)生組織(WHO)將認知癥列入公共衛(wèi)生重點[3]。澳大利亞早在1992年就開始實施認知癥護理國家行動計劃,并于2006年制定了認知癥對策國家戰(zhàn)略[4-5]。法國于2001年首次提出認知癥國家計劃,成為歐洲最早實施認知癥國家計劃的國家;2014年,又制定了《關(guān)于神經(jīng)性疾病國家計劃2014—2019》[6-7],開始綜合推進認知癥等神經(jīng)性疾病的相關(guān)服務(wù)與對策。英國于2009年制定《和認知癥共生:認知癥國家戰(zhàn)略》[8],將認知癥對策上升到國家政策地位,并于2012年發(fā)表《首相應(yīng)對認知癥的挑戰(zhàn)》[9-10],開始積極致力于認知癥知識普及、護理質(zhì)量提升和研究推進三大領(lǐng)域的工作。

由此可見,西方國家很早就開始重視認知癥養(yǎng)老居住福利政策,并將其上升至國家戰(zhàn)略層面。與西方國家相比,日本國家層面的認知癥養(yǎng)老居住福利政策起步較晚。為了應(yīng)對嚴峻的人口老齡化問題,日本政府自20世紀(jì)60年代初便開始著手制定養(yǎng)老居住福利政策,并在這些政策影響下開始陸續(xù)出臺認知癥專項政策,其中最具代表性的就是2012年的《認知癥對策推進5年計劃》[11 ]( 以下簡稱“橙色計劃”)和2015年的《認知癥對策推進綜合戰(zhàn)略》[12](以下簡稱“新橙色計劃”)。上述兩個計劃的制定實施標(biāo)志著日本認知癥養(yǎng)老居住福利政策上升至國家戰(zhàn)略層面。

下面將分析梳理日本認知癥養(yǎng)老居住福利政策產(chǎn)生及發(fā)展的變化歷程,為探討構(gòu)建中國認知癥護理居住支援體系提供借鑒。之所以選擇日本為例,主要是基于以下兩個理由:第一,日本雖然不是老齡化開始最早的國家,但卻是老齡化速度最快、老齡化程度最高、認知癥老人比例較高的國家。據(jù)統(tǒng)計,2012年,日本約有認知癥老人462萬人;2025年將突破700萬人,屆時65歲及以上老年人口中,約每5位就有1位罹患認知癥[13]。而中國,目前大約有認知癥老人1 507萬人,占世界總數(shù)的20.0%,位列世界第一;預(yù)計2030年將增加至2 220萬人[14]。由此可見,日本昨天所遇到的問題,正是我們今天所要面對的問題。第二,中國和日本同處亞洲,作為同樣受儒家文化影響的國家,在生活習(xí)慣、文化傳統(tǒng)和養(yǎng)老觀念等方面有很多相似之處。因此,日本應(yīng)對認知癥相關(guān)問題的方法和政策等,對中國具有較強的借鑒性。

二、日本認知癥養(yǎng)老居住福利政策的發(fā)展變遷

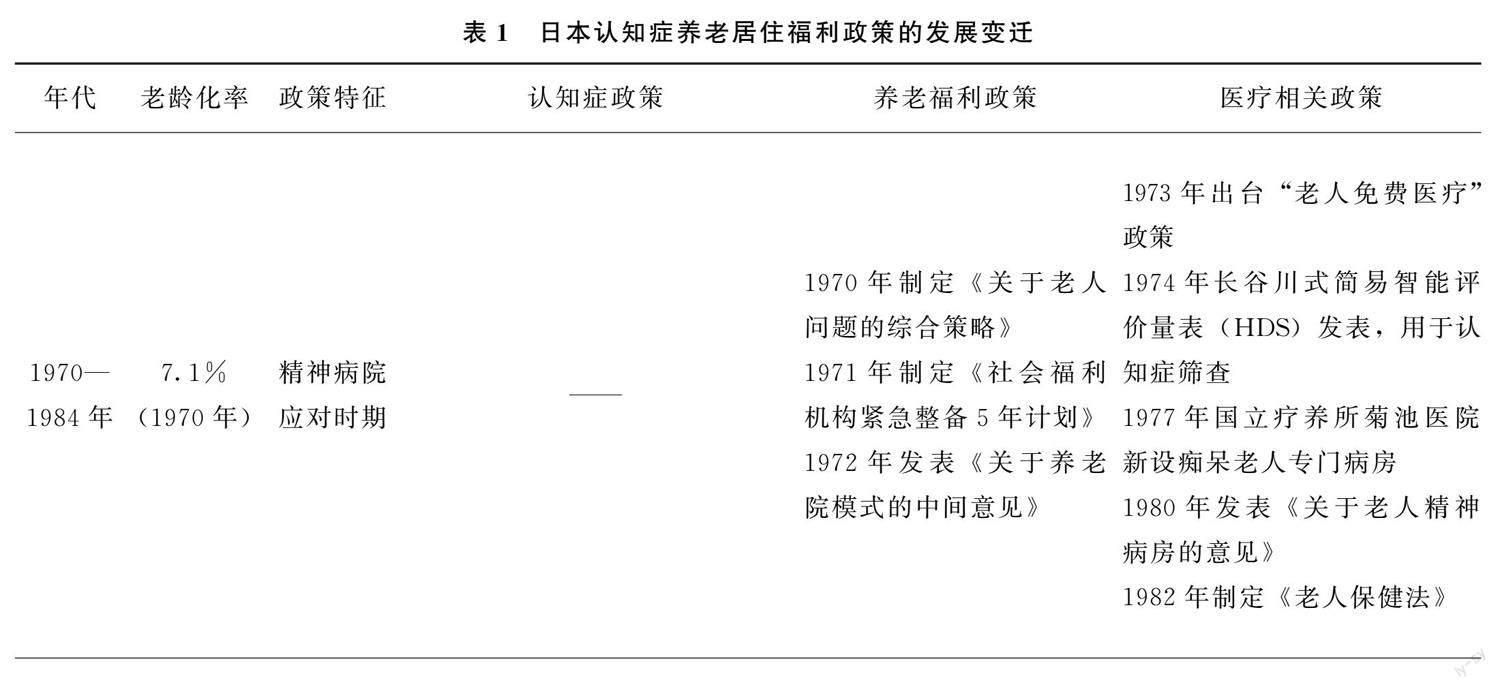

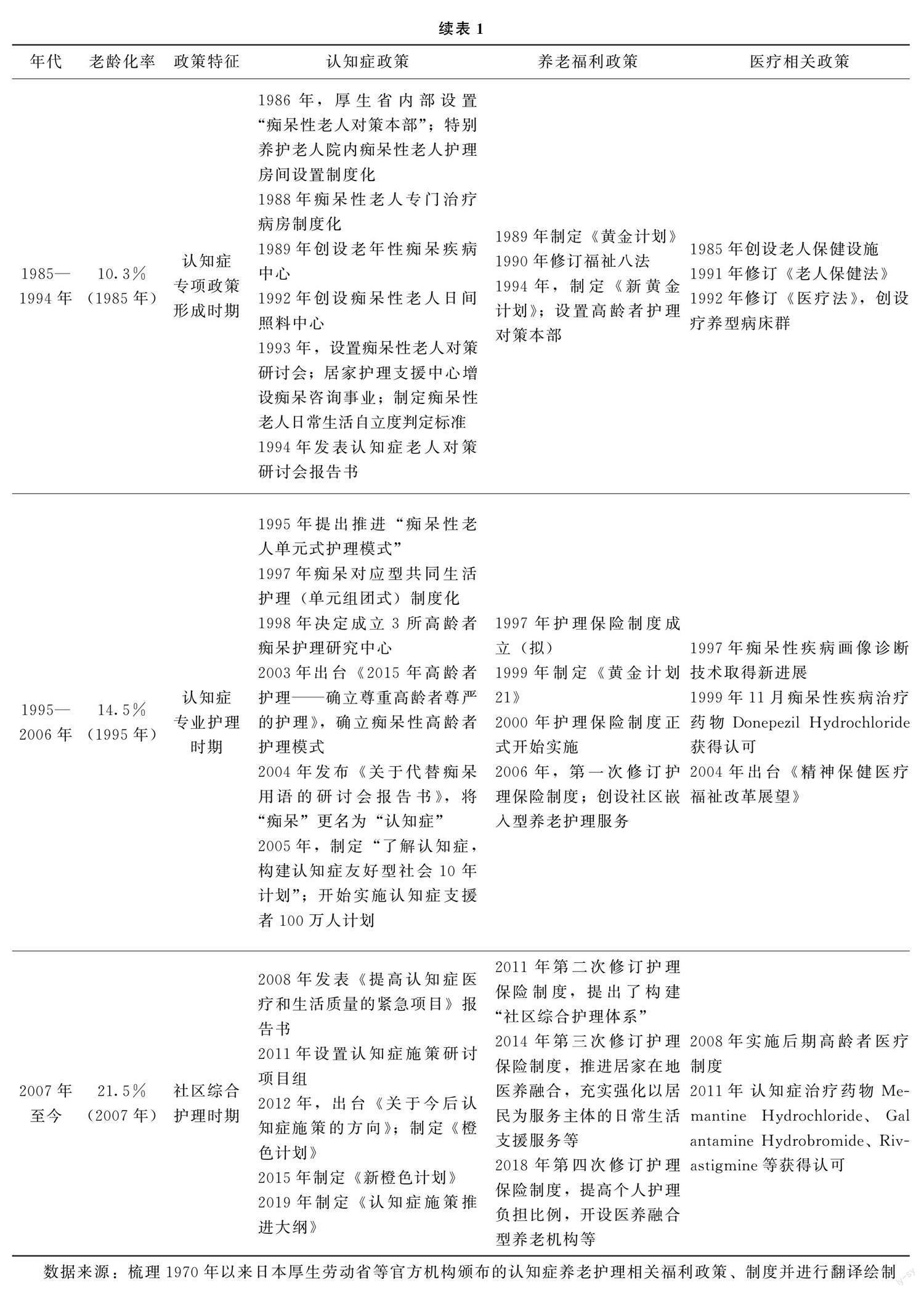

日本養(yǎng)老居住福利政策始于20世紀(jì)60年代,但是這一時期的政策僅局限于失能老人,并未關(guān)注到認知癥。直至20世紀(jì)70年代,認知癥才開始出現(xiàn)在國家文件之中,并開始著手制定認知癥對策。在此之后的半個世紀(jì)里,日本認知癥養(yǎng)老居住福利政策經(jīng)歷了制定、修改、完善的曲折歷程,根據(jù)不同時期的政策特征,可以將其劃分為四個時期:精神病院應(yīng)對時期、認知癥專項政策形成時期、認知癥專業(yè)護理時期和社區(qū)綜合護理時期[15-16]。見表1。

(一)精神病院應(yīng)對時期(1970—1984年)

1970年,日本65歲及以上老年人口比例達到7%,標(biāo)志著日本開始進入老齡化社會。在此背景之下,日本政府開始積極關(guān)注養(yǎng)老問題,也注意到認知癥老人護理問題將是未來養(yǎng)老問題的重中之重。同年,厚生勞動省的白書中提出“老年精神疾病中最大的問題是癡呆性疾病”,這是認知癥首次出現(xiàn)在國家政策文件中。該文件指出:“老年人的精神疾病,尤其是老年性癡呆,由于其發(fā)病原因多樣化,導(dǎo)致給患者本人、家屬和社會帶來巨大負擔(dān)。因此,有必要制定相關(guān)對策以積極應(yīng)對。”1973年“老人免費醫(yī)療”政策出臺后,認知癥老人主要集中在精神疾病醫(yī)院接受治療和護理服務(wù),這一情況一直持續(xù)至20世紀(jì)80年代中期。1977年精神衛(wèi)生領(lǐng)域政策中完善了老人專門病床等相關(guān)政策,日本政府在認知癥政策實施方面推進了一大步。但是,由于“老人免費醫(yī)療”政策的出臺,導(dǎo)致以療養(yǎng)為目的的非治療型住院人數(shù)增加,老年醫(yī)療費用隨之急劇增加,以致政府無力顧及其他,致使這一時期的認知癥政策僅僅局限于精神衛(wèi)生領(lǐng)域的政策之中。

(二)認知癥專項政策形成時期(1985—1994年)

1985年,日本政府首次提出包括癡呆預(yù)防對策、針對癡呆老人及其家人的護理支援,以及老年性癡呆的發(fā)現(xiàn)及治療方法在內(nèi)的癡呆性老人對策。1986年,厚生勞動省專門設(shè)置“癡呆性老人對策本部”,開始綜合推進認知癥福利政策。1987年,癡呆性老人對策本部提出四個重點推進方向:(1)調(diào)查研究的推進和預(yù)防體制的完善;(2)家庭護理者支援對策的確立;(3)機構(gòu)對策的推進;(4)癡呆性老人對策的綜合推進。1988年,進一步提出了新設(shè)日間照料中心癡呆性老人補助、癡呆性老人專門治療病房整備補助、推進癡呆治療及康復(fù)的評價和研究、特別養(yǎng)護老人院中癡呆性老人護理補助等針對癡呆性老人的福利對策。1989年,將全國59所配置精神科的綜合醫(yī)院列為“老年性癡呆疾病中心”,積極推動認知癥的診斷及治療。

1992年,創(chuàng)設(shè)癡呆性老人日間照料中心。1993年,在居家護理支援中心增設(shè)癡呆咨詢事業(yè)。1994年,發(fā)表《改定高齡者保健福祉推進十年戰(zhàn)略(新黃金計劃)》(新ゴールドプラン),提出“癡呆性老人對策綜合實施”的5個具體方向:(1)完善知識普及·宣傳·咨詢·信息提供體制;(2)以社區(qū)醫(yī)生、保健師和機構(gòu)護理人員等為對象開展癡呆老人護理研修,建立癡呆性疾病預(yù)防、早期發(fā)現(xiàn)、早期介入體系;(3)充實癡呆性老人治療和護理服務(wù);(4)確立癡呆性疾病治療方法、推進調(diào)查研究;(5)探討癡呆性老人權(quán)利擁護制度。其中,重點提出要在進一步推進既有老年保健醫(yī)療福利機構(gòu)接收癡呆性老人的同時,積極推進癡呆性老人專用日間照料中心和日間康復(fù)機構(gòu)建設(shè)。

如上所述,20世紀(jì)80年代中期是日本認知癥專項政策的起步期,尤其是在1986年癡呆性老人對策本部成立后,相繼出臺實施認知癥醫(yī)療、護理等政策。進入20世紀(jì)90年代后,伴隨著老齡化程度的日益加深,認知癥老人護理問題開始凸顯,日本政府的政策方向開始由過去的獨立分散性政策向醫(yī)療、護理、居住等綜合性福利政策轉(zhuǎn)變。

(三)認知癥專業(yè)護理時期(1995—2006年)

1995年,日本65歲及以上老年人口比例達到14%,標(biāo)志著日本由老齡化社會邁入老齡社會。老齡化程度的進一步加深,引發(fā)日本政府開始思考如何應(yīng)對日益增加的認知癥老人及其護理居住問題。在此背景下,1997年日本政府引入了風(fēng)靡北歐的“單元組團式護理模式(Group home)”,將其率先應(yīng)用于認知癥專用機構(gòu),開始實施《癡呆對應(yīng)型老人共同生活援助事業(yè)》,旨在通過小規(guī)模單元組團式護理,為認知癥老人營造家庭式生活居住環(huán)境,改善其孤獨和不安等消極情緒,實現(xiàn)可持續(xù)的“在地安養(yǎng)”。為了積極推動認知癥單元組團式護理機構(gòu)的發(fā)展和普及,1999年頒布《今后5年高齡者保健福祉施策方向》,提出推進認知癥單元組團式護理機構(gòu)的配置,充實完善相關(guān)護理服務(wù),以實現(xiàn)幫助日益增長的癡呆性老人及其家人可以安心生活的愿望。其具體措施包括:培養(yǎng)專業(yè)癡呆護理人員以實現(xiàn)高質(zhì)量護理服務(wù);構(gòu)建癡呆早期咨詢、診斷、援助體制;推進癡呆非藥物療法研究等。

2000年,日本正式頒布實施護理保險制度,為失能以及認知癥老人護理提供了強有力的保障。此后,為了能夠持續(xù)性地提供優(yōu)質(zhì)護理服務(wù),護理保險制度始終保持著定期修訂的慣例。2005年,護理保險制度第一次修訂時,明確提出“未來的老年護理,不應(yīng)該僅僅局限于身體護理,而應(yīng)該以癡呆性老人的護理作為標(biāo)準(zhǔn)”。至此,二十世紀(jì)八九十年代以失能老人為中心的身體護理模式開始向認知癥專業(yè)護理模式轉(zhuǎn)變。

2006年,為了與既有養(yǎng)老機構(gòu)體系保持一致,日本開始發(fā)展社區(qū)嵌入型養(yǎng)老機構(gòu),其服務(wù)內(nèi)容包括上門護理、日間照料和入住型三大類服務(wù),以彌補既有體系在社區(qū)居家護理層面的不足,幫助老人在熟悉的環(huán)境中生活,在家人和護理者的共同陪伴下實現(xiàn)社區(qū)居家養(yǎng)老。

這一時期,在護理保險制度推動下,與認知癥老人相關(guān)的整體社會環(huán)境也開始發(fā)生變化。2004年,發(fā)布《關(guān)于代替癡呆用語的研討會報告書》,指出考慮到“癡呆”一詞的歧視語義和出于對患者本人的尊重,決定將“癡呆”更名為“認知癥”。借此機會,日本政府開始實施一系列認知癥友好社會環(huán)境構(gòu)建措施,希望借此可以改變大眾對認知癥的偏見與歧視。

上述政策措施的出臺和實施,積極推動了認知癥老人的生活場所由精神疾病醫(yī)院向養(yǎng)老機構(gòu)和社區(qū)、家庭轉(zhuǎn)變,也推動了認知癥護理理念從過去單純的醫(yī)療救治和身體護理模式向重視生活質(zhì)量提升的專業(yè)護理模式轉(zhuǎn)變。

(四)社區(qū)綜合護理時期(2007年至今)

2007年,日本65歲及以上老年人口比例突破21%,進入超老齡社會。在此背景下,2011年,日本政府對護理保險制度進行了第二次修訂,提出了構(gòu)建“社區(qū)綜合護理體系” 日文原文為“地域包括ケアシステム”,國內(nèi)有“社區(qū)綜合照護系統(tǒng)”等多種譯法,參考日本厚生勞動省使用的英文名稱“community-based integrated-care system”,將其翻譯為“社區(qū)綜合護理體系”。 的目標(biāo),旨在以社區(qū)為單位,將鄰近的醫(yī)療、護理、預(yù)防、居住和生活支援等相關(guān)資源加以整合,形成綜合性一體化的養(yǎng)老居住服務(wù)模式,以滿足老年人的多樣化需求,實現(xiàn)不脫離原宅、原住區(qū)的可持續(xù)“在地安養(yǎng)”[17]。

在這一理念推動下,2012年,厚生勞動省發(fā)表《關(guān)于今后認知癥施策的方向》,提出了改變傳統(tǒng)的“認知癥老人只能生活在精神疾病醫(yī)院和養(yǎng)老機構(gòu)之中”的錯誤觀念,努力實現(xiàn)“尊重認知癥老人本人意愿,盡可能支援其持續(xù)生活在自己熟悉的地域”的目標(biāo)。基于這一目標(biāo),制定《橙色計劃》,提出了7項認知癥施策方向。2015年,發(fā)表《新橙色計劃》,旨在以2025年為目標(biāo),在尊重認知癥老人自我意愿的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)可持續(xù)的社區(qū)綜合護理。《新橙色計劃》是《橙色計劃》的升級版,其突出特點表現(xiàn)在兩個方面:(1)其制定者不僅僅局限于厚生勞動省,而是多部門共同參與制定,其內(nèi)容除了醫(yī)療、護理等傳統(tǒng)領(lǐng)域的服務(wù)之外,還涉及認知癥老人日常生活的諸多方面;(2)在制定過程中廣泛聽取、吸收了以認知癥老人及其家人為代表的多方意見,并將其意見融入到具體政策之中。2019年,發(fā)表《認知癥施策推進大綱》,提出將“共生”和“預(yù)防”作為未來綜合推進認知癥施策的兩個方向。其中,重點強調(diào)制定政策時應(yīng)站在認知癥老人的視角,充分參考和吸取認知癥老人及其家人的意見,突出了以認知癥老人為主體的政策制定方針。詳見表2。

該時期為了推動可持續(xù)社區(qū)綜合護理目標(biāo)的實現(xiàn),日本政府還積極推進以下相關(guān)事業(yè)的開展。(1)在既有社區(qū)嵌入型護理服務(wù)體系之中增加了“定期巡回、隨時應(yīng)對型上門護理服務(wù)(2012年)”、“看護小規(guī)模多功能型居家護理機構(gòu)(2012年)”和“社區(qū)嵌入型日間照料護理機構(gòu)(2016年)”,形成了較為完整的社區(qū)嵌入型護理服務(wù)體系(見表3)。(2)以醫(yī)護人員為對象開展認知癥研修,力爭實現(xiàn)認知癥早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早介入;以護理人員為對象開展認知癥護理培訓(xùn),提高認知癥護理水平。(3)積極建設(shè)配備多樣化護理服務(wù)的老年公寓等,進一步完善以認知癥老人為主的老年人居住設(shè)施,滿足老年人對于住宅和護理服務(wù)的多樣化需求。雖然在上述福利政策中直接涉及認知癥老人的內(nèi)容較少,但是它已經(jīng)開始從更加綜合與宏觀的視角思考如何完善社區(qū)綜合護理體系,以應(yīng)對未來超老齡化背景下更加嚴峻的認知癥老人養(yǎng)老居住問題。

三、不同時期日本認知癥護理與居住服務(wù)的建設(shè)重點

(一)機構(gòu)模式:認知癥單元組團式護理模式的推廣(1997年)

1997年,“單元組團式護理模式”率先應(yīng)用于認知癥專門機構(gòu),認知癥單元組團式護理機構(gòu)正式誕生。為了區(qū)別于傳統(tǒng)養(yǎng)老機構(gòu),其在接收對象、居住環(huán)境和服務(wù)模式上也做了具體規(guī)定。

接收對象:達到護理等級 日本的護理等級共分為5個等級,即“護理1級”“護理2級”“護理3級”“護理4級”“護理5級”,以此順序護理等級逐漸遞增,“護理5級”為最高等級。 1級及以上,且在醫(yī)學(xué)上被確診為罹患認知癥的65歲及以上老年人。

居住環(huán)境:認知癥單元組團式護理機構(gòu),多由兩個單元構(gòu)成,每個單元一般由9個獨立“居室”和兼具餐廳與起居功能的“單元內(nèi)部共用空間”,以及相應(yīng)的輔助空間組合而成。單元組團之間,共用一個“組團共用空間”,形成了層級區(qū)分明確、私密有序、張弛有度的四種空間(見圖1):(1)私密空間,一般指居室空間,機構(gòu)鼓勵老人將自己曾經(jīng)使用過的簡單家具物品等安置于內(nèi),營造居家生活環(huán)境氛圍;(2)半私密空間,指衛(wèi)生間、浴室等“單元內(nèi)部的共用空間”,通過獨立式衛(wèi)生間、獨立式浴室的空間設(shè)計,實現(xiàn)一對一的服務(wù),并且保障共用空間的私密性;(3)半公共空間,指兼具食堂與起居功能的“單元內(nèi)部共用空間”,主要作為一日三餐的就餐地點和文娛活動開展場所;(4)公共空間,指與入口空間相鄰的公共開放區(qū)域,入住老人和家屬、社區(qū)居民等來訪人員可以共同使用。

服務(wù)模式:根據(jù)3∶1的護理比例,每個單元內(nèi)部配備固定的護理人員,采取靈活的輪班制,提供全天候護理服務(wù)。單元內(nèi)的入住老人和護理人員保持相對穩(wěn)定性,有助于彼此之間建立良好的互信關(guān)系。關(guān)于日常洗衣、做飯、打掃衛(wèi)生等日常事務(wù)均由護理人員和老人共同完成,希望借此幫助認知癥老人維持原來的居家生活模式,同時還可以通過多樣化的家務(wù)勞動,改善認知癥老人的身心功能,延緩病情惡化(見圖2)。

認知癥單元組團式護理機構(gòu)和大規(guī)模養(yǎng)老機構(gòu)最大的不同點在于:規(guī)模不大,占地面積小,可以實現(xiàn)就近建設(shè),方便老人就近選擇和利用,實現(xiàn)可持續(xù)“在地安養(yǎng)”。

(二)社區(qū)居家模式:社區(qū)嵌入型養(yǎng)老機構(gòu)的增設(shè)和普及(2006年)

進入21世紀(jì)后,隨著人口老齡化程度的日益加深,認知癥老人比例不斷增加。在此背景下,日本政府開始積極思考和探索社區(qū)居家養(yǎng)老模式。2006年,日本開始推行社區(qū)嵌入型養(yǎng)老服務(wù)模式,以中小學(xué)校區(qū)為護理服務(wù)輻射半徑,立足社區(qū)需要,以小規(guī)模嵌入社區(qū),提供多元化護理服務(wù)。其中,重點推進認知癥對應(yīng)型日間護理服務(wù)和小規(guī)模多功能型居家護理服務(wù)等。

認知癥對應(yīng)型日間護理機構(gòu),區(qū)別于傳統(tǒng)日間護理機構(gòu)的一大特點就是在日間護理服務(wù)定義下,強調(diào)利用者必須是認知癥患者,同時還要求機構(gòu)每天的利用者人數(shù)在12人以下,旨在以規(guī)模小、服務(wù)人數(shù)少的服務(wù)模式,為認知癥老人提供熟悉、安心、專業(yè)的日間護理服務(wù)。

小規(guī)模多功能型居家護理機構(gòu)的代表機構(gòu)登錄人數(shù)上限是29人,其中,每天利用日托服務(wù)的老人不超過15人,每天利用短住服務(wù)的老人不超過9人,平均每天的總利用人數(shù)不超過18人,服務(wù)方式以日托為主,配套短住和上門護理綜合型護理服務(wù)模式,且全年365天24小時持續(xù)不間斷提供服務(wù)(見圖3)。具體服務(wù)內(nèi)容根據(jù)老人需要護理的等級、身心狀況以及個人需求等靈活搭配利用。關(guān)于硬件環(huán)境設(shè)施,根據(jù)護理保險制度標(biāo)準(zhǔn)以及實際需求,要求機構(gòu)內(nèi)部設(shè)置公共活動空間、餐廳、廚房、浴室、衛(wèi)生間、居室以及消防設(shè)備等。公共活動空間和餐廳沒有具體的面積要求,但必須滿足其功能所需。浴室和衛(wèi)生間需要滿足無障礙化設(shè)計要求,以確保老人的安全和舒適,便于護理人員開展護理工作。老人留宿居室原則上要求采用單人間,居室面積不小于7.43 m2。

社區(qū)嵌入型養(yǎng)老機構(gòu)的創(chuàng)設(shè)和普及,既可以幫助認知癥老人實現(xiàn)可持續(xù)的社區(qū)居家養(yǎng)老,還可以大大減輕政府的護理財政負擔(dān),是一舉兩得且符合社會養(yǎng)老發(fā)展需求的重要舉措。這一護理模式的普及,標(biāo)志著養(yǎng)老機構(gòu)選址開始由郊區(qū)走入市區(qū)、融入社區(qū)[18]。

(三)綜合一體化模式:社區(qū)綜合護理體系的構(gòu)建(2011年)

在超老齡社會的時代大背景下,日本政府急需構(gòu)建切實、高效的養(yǎng)老居住服務(wù)體系。2011年,日本政府提出了以“社區(qū)綜合護理體系”為理念的制度建設(shè)。“社區(qū)”強調(diào)以地理距離為劃分標(biāo)準(zhǔn),即30分鐘內(nèi)可到達服務(wù)地點;“綜合”考慮到生活的整體性,強調(diào)整合區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療、護理、預(yù)防、居住、生活支援等資源,形成服務(wù)網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)資源共享。社區(qū)綜合護理體系主要由四個基本要素構(gòu)成(見圖4):(1)養(yǎng)老方式的認同;(2)適老化生活居住環(huán)境;(3)多元化服務(wù)與支持;(4)專業(yè)化服務(wù)統(tǒng)合。

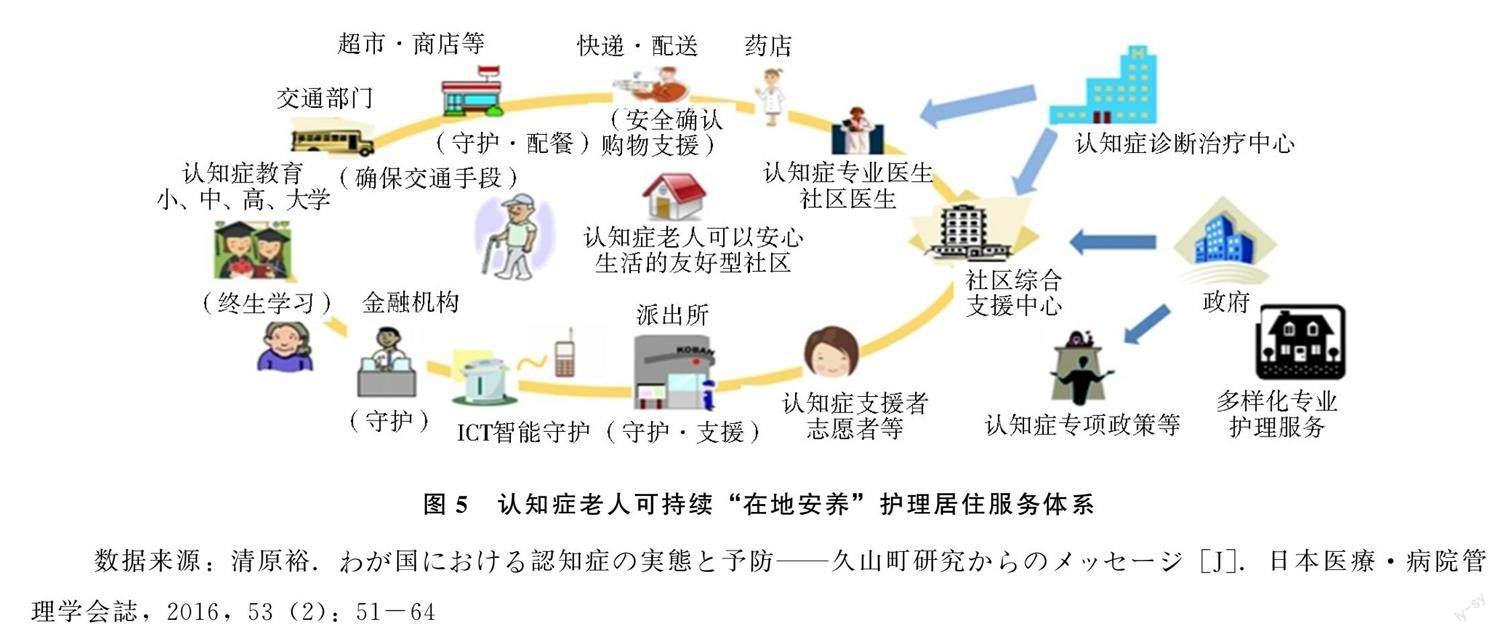

在“社區(qū)綜合護理體系”理念下,日本政府以公助、共助為基礎(chǔ),以互助、自助為補充,積極推動認知癥老人可持續(xù)“在地安養(yǎng)”模式的構(gòu)建(見圖5)。具體措施如下:(1)公助:制定認知癥專項福利政策,積極開展認知癥老人相關(guān)事業(yè),確保其老有所養(yǎng);(2)共助:在醫(yī)療、護理等保險制度的支撐下,不斷完善醫(yī)療、護理、保健等多元化專業(yè)服務(wù)與支持,確保認知癥老人的高質(zhì)量晚年生活;(3)互助:最大限度利用非正式組織與服務(wù),例如,構(gòu)建鄰里互助、區(qū)域內(nèi)相互支援、志愿者愛心服務(wù)等支援模式,為認知癥老人營造友好型社會環(huán)境;(4)自助:鼓勵老人參與居家附近的認知癥沙龍活動等,豐富日常生活,實現(xiàn)社會參與。日本政府希望通過上述舉措,構(gòu)建可持續(xù)性、綜合性、一體化護理居住服務(wù)模式,幫助認知癥老年人實現(xiàn)不脫離原宅、原住區(qū)的高品質(zhì)晚年生活。

四、日本經(jīng)驗對中國構(gòu)建認知癥護理居住支援體系的啟示

日本認知癥護理居住福利政策的發(fā)展變遷歷程呈現(xiàn)出以下三個特征:(1)機構(gòu)選址從郊區(qū)向市區(qū)、社區(qū)滲透;(2)服務(wù)內(nèi)容從單一向多元化擴展;(3)服務(wù)體系從獨立分散向多元綜合一體化方向發(fā)展。中國現(xiàn)階段養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展過程與日本有諸多相似之處,積極發(fā)展社區(qū)居家養(yǎng)老,構(gòu)建醫(yī)養(yǎng)融合養(yǎng)老服務(wù)體系的理念和目標(biāo)也具有較大的一致性。2017年,國務(wù)院頒布《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃》,提出“以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機構(gòu)為補充、醫(yī)養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系更加健全”的分目標(biāo)。隨著中國認知癥護理問題的日益嚴峻,認知癥護理居住支援體系的構(gòu)建愈顯重要和緊迫。為此,我們應(yīng)當(dāng)基于本國國情,合理借鑒日本經(jīng)驗,快速、高效推進中國認知癥護理居住支援體系建設(shè)。

(一)以專業(yè)護理為目標(biāo),增設(shè)認知癥專業(yè)護理服務(wù)

中國現(xiàn)有養(yǎng)老機構(gòu)在認知癥護理方面專業(yè)性不足,且部分機構(gòu)拒絕接收認知癥老人,機構(gòu)適老化環(huán)境有待提升。近幾年,隨著大量民辦養(yǎng)老機構(gòu)興起,其中也建設(shè)了一些認知癥專業(yè)機構(gòu),但這類機構(gòu)數(shù)量少、價格高,能夠利用的老人十分有限[20]。為了實現(xiàn)普惠型認知癥專業(yè)護理,可借鑒日本認知癥單元組團式護理、認知癥對應(yīng)型日間護理等專業(yè)護理機構(gòu)建設(shè)經(jīng)驗,積極推動小規(guī)模認知癥專業(yè)護理機構(gòu)建設(shè),并根據(jù)區(qū)域人口老齡化程度、認知癥老人分布狀況等因素,因地制宜靈活分散配置認知癥專業(yè)護理資源。通過政策引導(dǎo)和運營補貼等方式,鼓勵各類養(yǎng)老機構(gòu)增設(shè)認知癥護理專區(qū),開展認知癥專業(yè)護理服務(wù)。多元化的認知癥專業(yè)護理服務(wù),有助于形成合理的市場競爭,降低服務(wù)價格,提升服務(wù)品質(zhì),確保認知癥老人獲得更加多樣化、高質(zhì)量的服務(wù)選擇。

(二)以高效護理為目標(biāo),發(fā)展社區(qū)嵌入型護理機構(gòu)

目前,中國約有認知癥老人1 507萬人,按照國際3∶1的護理配置標(biāo)準(zhǔn),至少需要500萬認知癥護理人員[14]。然而,目前中國護理人員僅有30余萬人,且多數(shù)集中于一般養(yǎng)老機構(gòu),缺口較大。針對這一問題,一方面可以借鑒日本既有養(yǎng)老體系與社區(qū)嵌入型養(yǎng)老體系并行發(fā)展的建設(shè)經(jīng)驗,積極發(fā)展社區(qū)嵌入型護理機構(gòu),例如,以小規(guī)模多功能型居家護理機構(gòu)為主體,以中小學(xué)校區(qū)為服務(wù)半徑,以小規(guī)模嵌入社區(qū)為主要形式,就近服務(wù)認知癥老人,提高護理效率;另一方面,鼓勵實施“互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)老”行動,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門以及護理人員之間的聯(lián)系,通過共享信息資源,實時溝通與反饋,減少交易成本,避免重復(fù)工作,保證服務(wù)的連續(xù)性與高效性。

(三)以可持續(xù)護理為目標(biāo),建立健全長期護理服務(wù)體系

基于持續(xù)增長的老齡人口和國家養(yǎng)老護理財政支出,在護理服務(wù)供給層面,應(yīng)結(jié)合老人的護理等級,合理分配護理資源,確保可持續(xù)性護理服務(wù)供給。一方面,可以借鑒日本護理保險制度,將認知癥等級納入護理等級認定標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)護理等級,合理匹配護理服務(wù)內(nèi)容及費用補助;鼓勵輕度和中度認知癥老人積極利用社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù),減少國家養(yǎng)老護理財政負擔(dān)。另一方面,鼓勵支持養(yǎng)老機構(gòu)運營上門護理和日間護理等社區(qū)居家護理服務(wù),完善居家、社區(qū)、機構(gòu)相銜接的專業(yè)化長期護理服務(wù)體系,滿足不同護理等級認知癥老人的多樣化服務(wù)需求,實現(xiàn)可持續(xù)的護理服務(wù)供給。

(四)以綜合一體化護理為目標(biāo),構(gòu)建社區(qū)醫(yī)養(yǎng)融合服務(wù)體系

中國人自古重視“家”文化,退休之后,也仍然希望能以“家”為核心,不離親朋好友,不離熟悉的地緣人脈關(guān)系,不離緊密附著的社會網(wǎng)絡(luò)。尤其是認知癥老人,對于陌生環(huán)境有強烈的恐懼和抵觸情緒,且容易加快其病癥惡化。因此,中國養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的重點應(yīng)當(dāng)聚焦于積極探索“在地安養(yǎng)”模式,立足家庭與社區(qū),為老人打造安心、安全、高品質(zhì)的社區(qū)居家護理居住服務(wù)體系。為實現(xiàn)這一目標(biāo),可以借鑒日本的社區(qū)綜合護理理念,從以下五個方面積極探索。(1)借鑒日本認知癥支援者育成講座經(jīng)驗,通過普及認知癥相關(guān)知識等,增加社會整體對認知癥的正確認識與了解,構(gòu)建認知癥友好型社會環(huán)境。(2)以社區(qū)為基礎(chǔ),以30分鐘為服務(wù)半徑打造護理服務(wù)供給圈,以確保認知癥老人就近享受所需護理服務(wù),同時有利于提高護理服務(wù)效率。(3)統(tǒng)籌醫(yī)療、護理等相關(guān)資源,強化合作,發(fā)揮互補優(yōu)勢,例如,將社區(qū)內(nèi)醫(yī)院、診所、藥店、養(yǎng)老機構(gòu)、康復(fù)機構(gòu)等進行統(tǒng)籌,實現(xiàn)信息共享,便于針對不同老人的需要,提供相應(yīng)的醫(yī)療、護理、保健等綜合一體化服務(wù);同時,嘗試打破以往醫(yī)療和護理相互分離的既有模式,促進醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和養(yǎng)老機構(gòu)的融合發(fā)展。(4)基于認知癥老人的多元化需求,完善社區(qū)、居家生活居住環(huán)境的無障礙化水平建設(shè),保證認知癥老人安心、安全的生活環(huán)境,提高其社會參與度。(5)積極培養(yǎng)醫(yī)療、護理、保健、居住等領(lǐng)域的專業(yè)化人才,大力提升認知癥護理的專業(yè)化程度,為中國養(yǎng)老事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貯備能量。

[參考文獻]

[1] 吳茵,賈玲利,王吉彤.居家養(yǎng)老AIP技術(shù)[M].成都:西南交通大學(xué)出版社,2016:114.

[2] ALZHEIMERS DISEASE INTERNATIONAL. World Alzheimer Report 2015[EB/OL].(2015)[2020-12-22]. https://www.alzint.org/resource/world-alzheimer-report-2015/.

[3] WORLD HEALTH ORGANIZATION AND ALZHEIMERS DISEASE INTERNATIONAL.Dementia: a public health Priority[EB/OL].(2012)[2021-03-16].http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75263/9789241564458_eng.pdf?sequence=1.

[4] NSW DEPARTMENT OF HEALTH,AUSTRALIAN HEALTH MINISTERS CONFERENCE. National Framework for Action on Dementia 2006-2010[EB/OL].(2006)[2021-03-18]. https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=f9c5abc8aded36f4df42a572534333ab.

[5] 中西三春,中島民恵子.オーストラリアの認知癥対策[J].海外社會保障研究,2015,190:24-38.

[6] PIMOUGUET C.The 2008—2012 French Alzheimer Plan:A Unique Opporturnity for Improving Integrated Care for Dementia[J].Journal of Alzheimers Disease,2031,34:307-314.

[7] 近藤伸介.フランスの認知癥國家戦略[J].老年精神醫(yī)學(xué)雑誌,2013,24:984-989.

[8] DEPARTMENT OF HEALTH.Living well with dementia: A National Dementia Strategy[EB/OL].(2009)[2021-4-8].https://www.gov.uk/government/news/living-well-with-dementia-a-national-dementia-strategy.

[9] DEPARTMENT OF HEALTH.Prime Ministers Challenge on Dementia[EB/OL].(2012-03)[2021-04-08]. https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-s-challengeon-dementia.

[10] 西田淳志.英國の認知癥國家戦略[J].海外社會保障研究,2015,190:6-13.

[11] 日本厚生労働省.認知癥施策推進5か年計畫(オレンジプラン)[EB/OL].(2012)[2020-12-06].

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000079271.pdf.

[12] 日本厚生労働省.認知癥施策推進総合戦略(新オレンジプラン)[EB/OL].(2015)[2020-12-06].

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/nop1-2_3.pdf.

[13] 清原裕.わが國における認知癥の実態(tài)と予防——久山町研究からのメッセージ[J].日本醫(yī)療·病院管理學(xué)會誌,2016,53(2):51-64.

[14] 中國老齡協(xié)會.認知癥老年人照護服務(wù)現(xiàn)狀與發(fā)展報告[EB/OL].(2021-05-12)[2021-06-10].

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1699980467279717525&wfr=spider&for=pc.

[15] 高尾真紀(jì)子.日本における認知癥政策の変遷——厚生白書·厚生労働白書を題材として[J].日本近代學(xué)研究,2019,63:205-228.

[16] 日本厚生労働省老健局認知癥施策推進室.認知癥施策の最近の動向について[EB/OL].(2017)[2020-12-10].https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/houkatsu/documents/daigokaishiryouichi.pdf.

[17] 吳茵,王吉彤.日本養(yǎng)老政策發(fā)展及其對中國的啟發(fā)與借鑒[J].南方建筑,2019(2):19-26.

[18] 黒巖亮子.老人福祉施設(shè)の変遷と要介護高齢者のための住まい[J].社會福祉,2019,60:147-165.

[19] 田中滋,巖名禮介.地域包括ケアサクセスガイド[M].東京:MCメディカ出版社,2015:10.

[20] 李佳婧.失智養(yǎng)老設(shè)施的類型體系與空間模式研究[J].新建筑,2017(1):76-81.

[責(zé)任編輯 孫 麗]

The Development Experience and Implications of Dementia Welfare

Policies for Elderly Care Residents in Japan

WANG Jitong

(School of Social Development and Public Administration, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou, Jiangsu, ?215009, China)

Abstract: ??Japan, the first country in the world to enter the super-aging society, has been committed to exploring the professional care mode of dementia and building a sustainable comprehensive care system for dementia since the 1980s, and has accumulated much practical experience. Based on Japans official open data, this paper explores the key points of dementia care in different periods by sorting out the development process of its dementia welfare policy. Drawing on the experience of Japan and taking into account the current situation in China, this paper proposes to establish specialized nursing services for dementia, develop community embedded nursing institutions, establish long-term nursing service system, and establish a comprehensive integrated community with medical and nursing integrated service, which has practical implications for China. This is conducive to building a professional, efficient, sustainable, and comprehensive integrated dementia nursing residential support system in China, and to achieving a service-oriented and dignified elderly life with dementia.

Key words: ?dementia; nursing; living; welfare policy; community-based integrated-care system