杰蘇阿爾多第六卷牧歌集變音思維初探

嚴開來

卡洛·杰蘇阿爾多是活躍于文藝復興晚期的意大利作曲家,在牧歌領域有著杰出且輝煌的成就,他與蒙特威爾第、馬倫奇奧一起被譽為牧歌創作的三駕馬車,其代表作為《六卷牧歌集》與《圣歌集》。杰蘇阿爾多作品中一些奇妙的、非常規的音樂元素值得我們一探究竟。時至今日,我們常以泛調性、半音化等概念來分析定位杰蘇阿爾多的作品,這些概念的直觀表現便是譜面中大量存在的變音記號,本文以其第六卷牧歌集為研究主體,對其變音的使用規律、內在邏輯以及對應的音響效果進行初步探討。

一、杰蘇阿爾多簡介

杰蘇阿爾多于1561 年出生在意大利那不勒斯,身世顯赫。音樂活動方面,早年的教會生活使得杰蘇阿爾多具有許多接觸教會音樂的機會,為之后的音樂活動打下堅實基礎。在作曲上,他師從G·麥克奎恩、P·南納等人;在器樂演奏上,向當時的琉特琴演奏家E.馬拉學習,有著較高的造詣;在音樂理論上,杰蘇阿爾多對詞樂關系頗有研究,這點與摯友(同時也是詩人)塔索的通信中有所記載。1594——1597 年間的兩次費拉拉之行是杰蘇阿爾多音樂生涯中的重要經歷。費拉拉作為文藝復興后期的音樂中心之一,活躍著許多知名音樂人士。在那里杰蘇阿爾多出版了第一本牧歌集,并與一些知名歌手藝人合作。晚年的杰蘇阿爾多在自己的城堡里進行音樂創作和演奏。

二、第六卷牧歌集中的變音種類

為了表達強烈的情感,杰蘇阿爾多的變音使用十分頻繁,形成了獨特的音樂風格。筆者認為杰蘇阿爾多對于變音材料的使用是有目的性的,同時在長期的實踐創作中形成了一些固定模式,主要包含以下六類:

第一類變音出現在包含五度關系的和音連接中,類似于調式和聲視角下的副屬和弦。它在結構上可以是大三和弦、導三和弦、完全或不完全的大小七和弦。由于和弦結構不同,加之七音的存在與否,使得它們形成了不同的解決力度。這類變音所處的聲部在運動上多是平穩的。《IO PUR RESPIRO IN COSI GRAN DOLORE》中第26-27 小節便是其中的典型案例(詳見譜例1),其和聲標記為E-A-D-G,其連續的五度關系使得在沒有調號的情況下依次出現了#g1、#c2、#f2 三個變音。

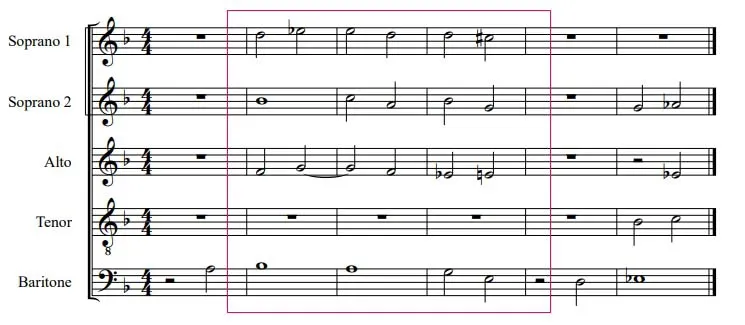

譜例1:

第二類變音出現在非功能性的、強調聲部縱向音程關系的和音連接中。這一類型的連接不同于經過或是輔助性質的和音,因為它的使用并不規避強拍、強位,且它們在音響效果上是獨立平等的,相互之間不存在隸屬關系。在運動過程中,所有的聲部基本保持平穩進行,其中的某些聲部會呈現線條關系,使得相鄰和音的音響在色彩對比的同時存在音高上的關聯性。《MORO LASSO AL MIO DUOLO》中的前四小節便是其中最具代表性的案例之一(詳見譜例2)。其和聲進行為#C-C-Bm-G/B,其中第二女高音、男低音聲部為兩條三度關系的平行半音線條;女中音聲部與男高音聲部先是平行四度關系,至第四小節變為平行三度關系。

譜例2 :

第三類變音產生于某個線性運動的聲部中,其本質是一種類似于經過音或是輔助音的處理方式。可將此類變音視作為一個中間環節,其所在的線性聲部使得兩端存在功能關系的和音材料能夠圓滑地連接。若將第二類變音的使用喻為色彩變換,那么第三類變音則是對比不那么強烈的色調漸變。《SE LA MIA MORTE BRAMI》中的第57-59 小節的兩個降E 是這類變音的例證(詳見譜例3)。這一音樂片段的和聲標記為bB-bE-Am7-D-bEM7/G-° C/E,以bB、D 兩個和弦為錨點,而° C/E 可視作解決至單音D 的導三和弦。

譜例3 :

第四類是為了避免聲部之間出現三全音錯位而形成的臨時變音。這種情況多出現于速度較快的段落之中,各聲部間呈密集的模仿關系或是分組對位關系,沒有明顯的和聲層次。出于段落間的對比以及實際演唱上的考慮,杰蘇阿爾多在這類段落中往往不設計復雜的變音材料,故可以清晰且準確地鑒別這類變音。但杰蘇阿爾多也會在臨近尾聲處有意地、少量地使用三全音作為和音材料。

第五類變音位于樂段交替處,或是具有速度對比的樂句間的和弦中,通過和聲色彩的對置與休止符的設置,強化了段落間或是樂句間的斷句作用。這兩個三和弦時常呈現為主到屬或是相反的五度關系,也可以呈其他關系,其音響效果的設計往往與歌詞的變化密切相關。

第六類是尾聲處大三和弦的三音所產生的變音。在第六卷牧歌集中,杰蘇阿爾多習慣于采用大三和弦作為樂曲的終止。在愛奧尼亞和多利亞調式的段落中,辟卡迪三度是常見的終止手段,比如《ANCIDE SOL LA MORTE》;此外,還可以將調式主音作為末尾處三和弦五音,這種情況不比辟卡迪三度的案例少,如在一個降號的情況下,末尾處安排G 大三和弦,第六卷中的前三首牧歌都是這般處理的。

以上六類是杰蘇阿爾多第六卷牧歌集中出現頻次比較高的變化音種類,羅列的案例亦是其中最為典型的情況,它們在作品中或是單獨出現,或是集中出現在一個樂句中,具有多變性與復雜性。

三、和聲視角下的變音思維

(一)和音材料

杰蘇阿爾多于第六卷牧歌集中所使用的和音材料十分豐富,但其和音結構卻相對簡單。這種奇妙組合所形成的音響效果,既有我們所熟知的調性音樂元素,亦有在聽覺上感到陌生的、極具個性的元素,在此加以梳理。

此集中收錄的23 首牧歌作品皆由五個聲部構成。不計算重復音,縱向和音數量小于等于四個音。從和弦的視角加以透視,主要由有以下幾種類型:最常用的并占據大多數的大三和弦與小三和弦;偶有出現的、具有獨立意義的大小七和弦、減三和弦、增三和弦與四六和弦;還有那些包含非三度疊置關系的三音組或四音組。這些和音組以二度、四度關系(將六度視為轉位)加以組合,可以是通過延留音、輔助音產生的,亦有獨立存在的情況。

(二)和聲視角下的變音

杰蘇阿爾多所處的文藝復興晚期,傳統的調性和聲理論尚未成型,作曲家使用和聲思維進行創作的可能性極小。所以此卷中的牧歌作品在主觀上不存在和聲上的構思,但客觀上卻呈現出柱式的和弦織體,暗合了和聲上的某些規律。以傳統和聲學的視角加以透視,一方面便于研究探索,一方面便于后人學習借鑒。

筆者認為,第六卷牧歌集中包含變音的和音連接,是一種三音思維的體現,即以三和弦三音作為變音產生的邏輯原點,主要可以分為三類(詳見譜例4)。第一類是和弦的根音、五音不動,三音作臨時變換,從而形成大三和弦與小三和弦間的自由轉換。這種手法在文藝復興時期較為常見,并非杰蘇阿爾多的專利,它能夠營造出五光十色的音響效果,G.加布里埃里便是其中的代表。第二類是三音保持,即前后連接的兩個三和弦,其共同音必然是其中一者的三音,連接時兩個和弦處于不同的轉位,兩者的音程結構不一定相同。第三類是三音移動,其中又有兩種情況,一種是和弦整體結構的水平移動,此時三音進行二度移動;另一種是三音以外的聲部作為共同音進行連接。產生這種變化時,各個聲部都平穩進行,三音則產生四度的移動。其實上述第二、第三類的手法在轉調時經常使用,比如利用保持音的連接方法與共同音轉調類似,而和弦結構的整體移動適用于調性對置。

譜例4:

四、聲部的線條運動及其中的變音思維

杰蘇阿爾多的聲部運動較為自由,其中有三點值得關注。第一,杰蘇阿爾多對于聲部大跳后的處理不拘一格,它可以繼續同向或者是反向跳進。如《ANCIDE SOL LA MORTE》中第44-45 小節;第二,對于增減音程,杰蘇阿爾多并不完全回避,他似乎想通過特殊的音程關系來表現特定的情緒,尤其是增四減五度這種“魔鬼音程”,會設計在全曲靠后的位置,如《IO PUR RESPIRO IN COSI GRAN DOLORE》中第45 小節處第一女高聲部的g2-#c2;第三,由于變音的頻繁使用,杰蘇阿爾多對于聲部間的對斜關系相對寬容,同時聲部的線條運動減弱了這種不協和因素。另外,其所追求的具有張力的音響效果在考量上的優先級要高于聲部對斜關系上的處理,局部的記譜細節亦從側面證明了這個觀點。

如果觀察分析變音所處聲部與其他聲部的關系,則能更直觀地體會到杰蘇阿爾多在音高組織時的思維模式。變音的設計有縱向結構上的考量,但更多的是通過聲部線條的運動自然產生,其對應了三種線條運動類型:第一類是通過連續的平行三度、五度以及六度所產生的變化音,這種平行線條不一定都位于外聲部,它最常以小二度的幅度進行半音移動,也有大二度與三度的情況;第二類是縱向音程關系變化時,聲部間的斜向或反向運動會自然地產生變音,此時杰蘇阿爾多對于音高材料的處理十分符合我們熟知的對位法;第三類是跳進中的變音,這種變音時常用以處理和弦轉換或是三全音關系,但也有用以表達特殊情感的、極具聽覺沖擊的變音大跳。三者所呈現的音響變化程度逐次遞增,平行進行中的變音沒有音程框架的對比,單獨體現音高的變化;斜向或反向進行中的變音包含了音程結構的對比,同時處理了五度、八度的空曠音響;大跳中的變音是短暫的、具有爆發力的,給聽眾帶來強烈的沖擊力。

由此可見,杰蘇阿爾多在創作上注重橫向線條的設計,亦說明了聲樂復調時期的技術能夠賦予變音在各種復雜變化中具備邏輯性與統一性,這兩種性質適用于相互滲透的中古調式甚至是十二音的范疇。對于線條間的縱向關系,杰蘇阿爾多大致上遵循對位法中的基本原則,或者說當代的編譯尊重這種原則。

五、整體結構視角下的變音

杰蘇阿爾多對變音的控制亦體現在結構層面。為了更好地處理詞樂關系,達到預期的藝術效果,文藝復興時期的牧歌創作注重音樂的“激情表現”與“造型性”。變音作為一種技術手段,不是孤立的存在,而是整體藝術作品中的有機成分。它與速度、織體、聲部運動等其他音樂要素相互配合,營造出具有不同層次的音響效果,大概有如下幾種形式組合(詳見表1):

表1:

上述第一類中的調域變換是指自然大調音列范圍間的變換。

上述第三類組合會帶來一種短暫的明快感,一反全篇沉重肅穆的風格。其中對于特定音節會使用繪詞法,安排花哨旋律在不同聲部以模仿的形式連續出現,將情緒推向高潮。杰蘇阿爾多還會不時地、零星地插入單線條、雙聲部的模式來控制音響厚度的變化,從而使演唱者及聽眾的情緒能夠更好地導入與淡出。

表2 為第六卷牧歌集中作品《IO PUR RESPIRO IN COSI GRAN DOLORE》的具體布局情況:

表2:

六、杰蘇阿爾多變音技術的價值與啟迪

杰蘇阿爾多的牧歌作品具有獨特的藝術魅力,其中不乏學習借鑒之處。在近代的音樂實踐中,許多名人大家都在和聲或是和音材料的選用上別出心裁,如斯克里亞賓的神秘和弦那般,使得和聲的概念極具擴張感;亦有理論研究者恪守傳統調性的和聲思維,像蘇聯的丘林那樣,以獨特的視角,將極具變化的和音材料納入功能和聲的框架體系中并予以梳理。通過第六卷牧歌集中的作品,我們可以了解到,即使是簡單的三和弦,亦可以通過調性與非調性的連接手段,營造出非比尋常的音響效果。若是依據杰蘇阿爾多的和音思維,融入更多的和音材料,如換音七和弦、四度疊置和弦,則能催生出更多的可能性。杰蘇阿爾多對于變音的處理思維,揭示了協和音響在音樂實踐中的可能性——超越調式調性體系的線條思維與三音思維,即使是在傳統的和聲材料上也能大有作為。正如杰蘇阿爾多運用變音那般,巧妙地設計變音的數量與比例,精心地安排段落層面上的風格變化、情緒對比,這種建立在傳統聽覺習慣之上的藝術實踐,在秉持創新精神的同時,亦可能賦予作品更強大的傳播力。