試論《事林廣記》與宋元古典管理數學的兩個問題

呂變庭

《事林廣記》的作者陳元靚有可能生活在南宋后期,也有可能“以遺民身份入元”①王珂:《陳元靚家世生平新證》,《圖書館理論與實踐》2011 年第3 期,第60 頁。。據考證,《事林廣記》中的古典數學問題主要分為兩類:算術與數術,前者為《九章算術》系統,后者則為《周易》象數系統。以前學界較少關注《事林廣記》中的數學問題。相較于《事林廣記》中的飲食、樂律、醫學、寓言、繪畫、指南針、釀造、養生等熱門領域而言,迄今尚未見有專論《事林廣記》數學問題的研究成果,人們之所以忽視《事林廣記》中的數學問題,不是說它所記載的數學內容不重要,也不是說它除了重復前人的東西,幾乎沒有增加任何新的思想元素,因而不值得去做研究,而是說它僅僅是一部“日用百科全書類型的中國古代民間類書”②盛博:《宋元古地圖集成》上,星球地圖出版社,2008,第7 頁。,這種文獻性質決定了它的數學內容絕少抽象性,因為它的突出特色就是實用。事實上,“日用之繁”③華羅庚:《數學的用場與發展》,《現代科學技術簡介》,科學出版社,1978,第219 頁。恰恰是數學這門學科的重要特征,現在如此,古代亦復如此。

一、初等算法與胥吏階層的數學管理

中國古代實用數學的發展與秦漢之后胥吏階層的出現有很大關系。“漢武帝元狩六年(前117 年),在丞相府的382 名官吏中,僅屬吏就有162 名,占官吏總數的42%。”④(日)大庭修:《漢簡研究》,廣西師范大學出版社,2001,第210 頁。這些胥吏都被納入國家官職序列,其所享受的祿秩多少也不等。就他們的職責來說,主要從事日常煩瑣的事務性工作,諸如鄉里治安、賦稅征收、戶籍管理以及公文的抄寫、傳送等。

首先,《事林廣記》載有兩套算術口訣,即“九九算法”和“累算數法”。“九九算法”早在先秦時期就出現了,《管子·輕重戊》云:“虙戲作,造六法(峜)以迎陰陽,作九九之數以合天道,而天下化之。”⑤管仲:《輕重戊》,岳麓書社,1993,第1450 頁。“九九之數”盡管是一種“薄能”⑥(漢)劉向:《尊賢》,岳麓書社,1993,第600 頁。,但它卻是管理國家的一種有力工具。因此,漢人非常重視“九九之術”,如深圳南頭紅花園發掘的一座漢墓中出土了刻有“九乘”口訣磚⑦深圳博物館:《深圳考古發現與研究》,文物出版社,1994,第232 頁。,揚雄《太玄經》又說:“陳其九九,以為數生。”⑧(漢)揚雄:《玄首》,岳麓書社,1993,第2006 頁。此“九九”按照郭金彬先生的解釋:“我國古代九九之術,其含義不僅是乘法口訣,它也是我國古代初等數學的代名詞,是我國古代初等數學的一種簡稱。”⑨郭金彬:《〈周髀算經〉與道》,上海科學技術文獻出版社,2018,第160 頁。

其次,“累算數法”是民間對“九九之術”的另一種記憶方法,如果說“九九之術”適用于籌算,那么,“累算數法”則主要用于珠算。但在“累算數法”里,僅見“三三單九”一句口訣,沒有籌算所用數字。因此,明代成書的《盤珠算法》(1573)將《事林廣記》中的“累算數法”命名為“初學累算數法”,表明這個口訣是學習珠算的一道門階。“大九九”雖然比“小九九”多出了27 句口訣,但在珠算實踐中,民間算家還是非常認可“大九九”的,因為“大九九”對于珠算來說比“小九九”更加方便①華印椿:《中國珠算史稿》,中國財政經濟出版社,1987,第148 頁。。考“大九九”至少在南宋楊輝的《乘法通變算寶》卷既已出現,楊輝曾云:

因九九錯綜而有合數陰陽,凡八十一句,今人求簡,止念四十五句,余置不用,算家唯恐無數可致,豈得有數不用者乎?②(宋)楊輝:《楊輝算法·乘除通變算寶》,河南教育出版社,1995,第1060 頁。

從內容上看,《事林廣記》72 句“大九九”較楊輝所講的81 句“大九九”,僅僅減少了乘數和被乘數都是1 的17 句口訣,然而卻增加了乘數是10 的8 句口訣。一般來說,“大九九”口訣符合乘法的定義,有利于乘法試商,尤其在計算時,無須顛倒乘數與倍乘法的順序,因此,計算速度較快,且不易出現差錯③胡振燦:《珠算技術》,重慶大學出版社,1978,第83 頁。。由此可見,珠算在宋元之際已經開始普及,故朱世杰《算學啟蒙》講到了“九歸除法”口訣,至元二十四年(1287 年)太史院開設算子教學,這應是元朝唯一的珠算教學機構。

除了“小九九”和“大九九”之外,《事林廣記》還載有以下算法:

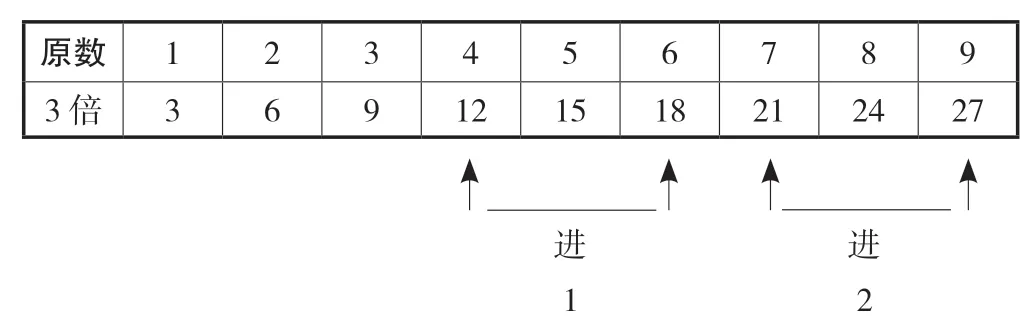

(一)足數展省,共10 句口訣,是珠算乘法的一種

“足數”是10,故“足數展省”(見圖1)的含義是指從1 到9 每個數字的3 倍之得數是多少。于是,10 句口訣是:一加三,二加六,三加九,四加十二,五加十五,六加十八,七加二十一,八加二十四,九加二十七,十與一同。④(宋)陳元靚:《算法類》,中華書局,1999,第201 頁。

圖1 “足數展省”示意圖⑤孫道義:《速成普及珠算》,中國農業出版社,1998,第75 頁。

可見,“四加十二”的含義就是指前位進一,本位加五;“七加二十一”的含義就是指前位進2,本位加一。

(二)省數歸足,共10 句口訣,是珠算捷法的一種

南宋楊輝在《乘除通變算寶》一書中講了許多“省數歸足”捷法。《事林廣記》具體總結為10種, 即“ 一· 七七, 二· 一五四, 三· 二卅一,四·三一八,五·三八五,六·四六二,七·五卅九,八·六一六,九·六九三,十·與一同”⑥(宋)陳元靚:《算法類》,中華書局,1999,第201 頁。。楊輝舉例云:“銀二百三十七鋌,每鋌二十三兩,問共重幾何?答曰:五千四百五十一兩。術曰:置銀鋌數為實,如省錢歸足七十七法,從尾位損之。”⑦(宋)楊輝:《楊輝算法·乘除通變算寶》,河南教育出版社,1995,第1060 頁。對此,華印椿先生用現代數式解釋“省錢歸足七十七法”為:237×23=237×(100-77)=23700-237×77。

(三)置位加減因折法

此法最早見載于《孫子算經》,后來《夏侯陽算經》作了更明晰的表述:“夫乘除之法先明九九。一從十橫,百立千僵,千十相望,萬百相當。滿六已上,五在上方。六不積算,五不單張。上、下相乘,實居中央。”⑧(唐)韓延:《明乘除法》,遼寧教育出版社,1998,第1 頁。《事林廣記》則進一步凝練為8 句口訣:“橫千豎百,臥十立一,五不單張,六不積聚。因從上因,折從下折,加從下加,減從上減。”⑨(宋)陳元靚:《算法類》,中華書局,1999,第202 頁。文中“六不積聚”是說“六”這個數字用不著擺六根籌棍,而是用一橫一縱兩根籌棍來表示,“五不單張”則是指5 不能單用一根籌表示,這也就是后來算盤中檔下有五珠的緣由⑩韓慧:《計算機》,中國建材工業出版社,1998,第4 頁。。

二、《事林廣記》對細數、斤秤數和斛粟數等度量衡經濟的管理

“錙銖必較”這個成語首見于宋人陳文蔚的《陳克齋集》,“錙銖”是古代很小的重量單位,“錙”為四分之一兩,“銖”為二十四分之一兩。《事林廣記》載:“算細數長短之法謂之度,起于忽,忽者,蠶口中初出絲也,若有若無。”①(宋)陳元靚:《算法類》,中華書局,1999,第202 頁。具體言之,則十忽成一絲,十絲成一毫,十毫成一厘,十厘成一分,十分成一寸,十寸為一尺,十尺成一丈,四丈為一匹,五丈為一端。②(宋)陳元靚:《算法類》,中華書局,1999,第202 頁。

據《文獻通考》載:“(南宋)時東南諸路歲起綢三十九萬匹,絹二百六十六萬匹,綾羅絁三萬余匹。”③(元)馬端臨:《市糴一》,中華書局,1999,第200 頁。在這上供的背后是民間絲織業的發達,如南宋葉茵《蠶婦吟》:“九日三眠火力齊,五朝又報四眠時。辛勤一月方能繭,繅得成絲卻賣絲。”④(宋)陳起:《葉茵順適堂吟稿·蠶婦吟》,文淵閣四庫全書本。陳旉《農書》曾給湖州一代專以養蠶織絹為生的農戶算了一筆經濟賬,他說:

彼中人唯借桑蠶辦生事,十口之家,養蠶十箔,每箔得繭一十二斤,每斤取絲一兩三分,每五兩絲,織小絹一匹,每匹易米一碩四斗,絹與米價常相侔也,以此歲計,衣食之給極有準的也。⑤(宋)陳旉:《種桑之法篇》,中華書局,1985,第21 頁。

像文中的“每斤取絲一兩三分”,在日常繅絲的買賣過程中應當是經常遇到的問題。因此,南宋秦九韶《數書九章》、楊輝《乘除通變本末》及元代《丁巨算法》都載有不少涉及絲絹斤兩銖的換算題,即反映了這種民間絲絹交易的生活現實。除了“算細數長短之法”,還有“斤秤數輕重之法”。《事林廣記》釋:“斤秤數輕重之法謂之衡,起于黍,黍者輕者末也。”⑥(宋)陳元靚:《算法類》,中華書局,1999,第202 頁。由于中國古代是用木桿秤來權衡物體的輕重,其中“權”是指秤砣,“衡”是指秤桿,所以“權衡”有時簡稱“衡”,有時也簡稱“權”,二者同義。其計量時以10 黍為基本單位,即“十黍為一絫,十累為一銖,二十四銖為一兩,十六兩為斤,三十斤為一鈞,四鈞為一石”⑦(唐)李淳風:《孫子算經》,遼寧教育出版社,1998,第1 頁。。這是《孫子算經》所采用的衡制,時稱“五權”,但漢代的“五權”比較復雜,存在多種“銖兩之制”。

根據史書記載,宋代的衡制變化比較大,出現了“十有五斤為一秤之則”。如《宋會要輯稿·食貨》之“量衡”載:“御書真、草、行三體淳化錢,較定實重二銖四絫為一錢者,以二千四百得十有五斤,為一秤之則。”⑧(清)徐松輯:《宋會要輯稿》,中華書局,1957。同時,還出現了“二斤二兩為裹”的衡制。如秦九韶《數書九章》卷17“推求物價”題中有“沉香三千五百裹”⑨(宋)秦九韶:《推求物價》,河南教育出版社,1995,第624 頁。的計量單位,有學者認為,題中的“裹”是指包裹的物品⑩陳信傳:《〈數書九章〉今譯及研究》,貴州教育出版社,1992,第474 頁。,恐怕有望文生義之嫌。因為《事林廣記》很清楚地記載著宋元之際的“衡”制:

一黍為一絫,十絫為銖,六銖為一分,四分為一兩,十六兩為斤,二斤二兩為裹,十五斤為一秤,三十斤為鈞,四鈞為一石。11陳元靚:《算法類》,中華書局,1999,第202 頁。

與重量相應,還有一種容量。《事林廣記》載:“斛粟數多少之法謂之量,起于粟之一粒。”12陳元靚:《算法類》,中華書局,1999,第202 頁。量的標準亦以一粒小米的體積為基礎,共分9 個等級。如《孫子算經》云:

量之所起,起于粟。六粟為一圭,十圭為一抄,十抄為一撮,十撮為一勺,十勺為一合,十合為一升,十升為一斗,十斗為一斛。13(唐)李淳風:《孫子算經》,遼寧教育出版社,1998,第1 頁。

關于上述“量”“衡”的內涵,學界已經發表了大量成果,在此不再贅述。這里需要說明的是,在《事林廣記》一書里,不僅記載了社會上通用的度量衡制,還開列了大量藥劑處方,這些處方用藥一般都有專門的量具,有些香藥甚至還要用精美的戥秤來稱量。《事林廣記》載有許多保健處方,藥材的用量都比較少,例如“南陽公主香”組方中載“丁香,麝香,當歸,豆蔻,各一分”14陳元靚:《宮院事宜》,中華書局,1999,第541 頁。。方中“一分”等于“一錢”,文與錢同。這樣的實例亦見于《香譜》與《香乘》兩書,如《香譜》有“麝香一文”的用量,而《香乘》則載“麝香二兩”15(宋)陳敬:《香譜》,江蘇鳳凰文藝出版社,2019,第257 頁。,即可為證。