全面預算管理:知易行難

【摘 要】 基于實踐調研,文章認為全面預算管理“知易行難”,“知”是“行”的前提。但要是“無知”,可能寸步難行,甚至以失敗而告終。文章指出,編制全面預算不是簡單的“填表”,而是“擺平”全面預算數據背后的權責利。編制全面預算實屬不易,實施全面預算管理更難。基于數字化時代,海量數據和強大算法可能改變全面預算管理的實現形式,但并沒有(也不會)改變全面預算管理的本質或底層邏輯。更重要的是,全面預算管理是管理會計“落地”的“抓手”或“切入點”。管理會計能否“落地”取決于全面預算管理能否“落地”。管理會計的“落地”可以助力企業高質量發展,進而助推實現中國式現代化的進程。

【關鍵詞】 全面預算; 全面預算管理; 管理會計; 高質量發展; 中國式現代化

【中圖分類號】 F234.3? 【文獻標識碼】 A? 【文章編號】 1004-5937(2023)21-0002-10

無論在學界還是在業界,全面預算管理(master budget management)就像股票,似乎“眾所周知”,但卻又“有所不知”。業界對全面預算管理既熟悉,又陌生,“愛恨交加”。簡而言之,全面預算管理經常面臨“知易行難”“叫好不叫座”的困境。有鑒于此,本文試圖在簡要闡釋全面預算管理基本理念的基礎上,通過實踐調研,剖析全面預算管理實踐可能面臨的問題,探尋全面預算管理“知行合一”的可能路徑。①

一、全面預算管理:理解容易

無論在學界還是在業界,全面預算管理都存在眾多“誤區”。其中的許多“誤區”又源于當事人對全面預算管理的認知偏差。因此,理解全面預算管理(所謂“知”)是實施全面預算管理(所謂“行”)的前提。

顧名思義,全面預算管理就是以全面預算(master budget)為基礎的一種管理模式。由此,編制全面預算是全面預算管理的起點或基礎。

(一)企業全面預算基本模型

可以毫不夸張地說,任何組織的任何職能部門及其員工都或多或少與全面預算有關。所有組織,無論是規模大到跨國組織(如聯合國),小到家庭和個人,還是在性質上有所區別的營利性組織機構(如企業)與各類非營利性組織機構(如大學、政府、基金會),甚至一些特殊的組織(如寺廟),都有必要編制全面預算。②

所謂全面預算就是以貨幣為主要計量單位,將企業戰略目標所涉及經濟資源的配置過程及其博弈結果,以各種圖表形式呈現出來的計劃文本。更具體地說,全面預算涉及三個基本問題:企業想做什么(企業戰略目標)?可能需要多少財務資源(有些資源可能表現為經濟資源但最終都落實到財務資源)?如何分配這些財務資源(“分權”與“分錢”相結合的資源配置)?由此可見,全面預算以資源配置的方式助推企業有效地實施其戰略。

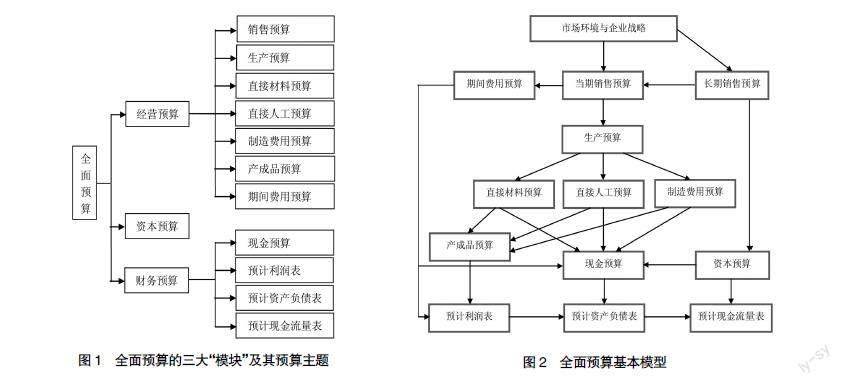

一個“全面”的全面預算包括經營預算(operating budget)、資本預算(capital budget)和財務預算(financial budget)三大“模塊”③。全面預算的三大“模塊”及其預算主題如圖1所示。

顯然,銷售預算(sales budget)、生產預算(production budget)、直接材料預算(direct materials budget)、直接人工預算(direct labor budget)和制造費用預算(manufacturing overhead budget)主要由銷售部門、生產部門、采購部門和人力資源管理部門負責,并不完全屬于財務部門職責范圍④,但這些預算主題最終都涉及到財務資源的配置問題。由此可見,全面預算體現了企業各職能部門之間的“跨界合作”,彰顯了“業財融合”的特征。

全面預算的三大“模塊”及其預算主題之間緊密聯系,渾然一體。基于市場經濟環境,銷售預算是全面預算的基礎。全面預算的三大“模塊”及其預算主題之間的邏輯關系或稱為全面預算基本模型,如圖2所示[1]。

由圖2可見,任何偉大戰略的實施都離不開財務資源的支持,而任何偉大戰略的實施結果都必須創造財務資源[2]。企業的所作所為都需要花錢(耗費財務資源),而企業的所作所為又都可能賺錢(創造財務資源)。可謂“萬涓成水,終究匯流成河”。這條“河”就是現金預算。現金預算是全面預算的核心。因此,企業戰略指引全面預算,全面預算引領經濟活動。全面預算上承企業戰略,下接經濟活動。⑤

顯然,圖2所描述的全面預算模型是一個非常“全面”的預算體系。在實踐中,除制造型企業之外,其他企業的全面預算未必囊括所有預算主題,可能只包括其中的某些預算主題。例如,互聯網企業、電商平臺企業、金融性企業的全面預算可能只包括銷售預算、期間費用預算、資本預算、現金預算、預計利潤表(利潤預算)、預計資產負債表(資金占用與來源預算)和預計現金流量表(現金流量預算)。盡管“隔行如隔山”但“隔行不隔理”。只要“舉一反三”,就可以“觸類旁通”。全面預算的基本理念依然適用于各行各業[3]。

(二)全面預算管理基本流程

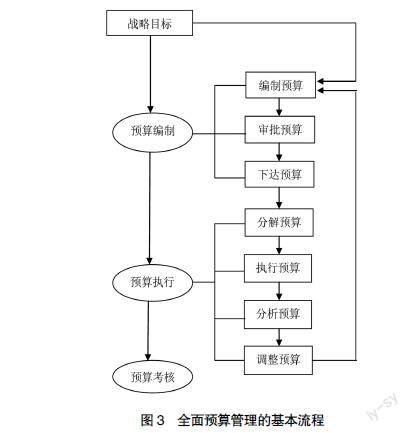

編制全面預算只是全面預算管理的起點或基礎。全面預算管理要落到實處,必須設立超越企業各職能部門的預算管理委員會(budget committee),為有效實施全面預算管理“保駕護航”。由此,全面預算管理基本流程如圖3所示。

如圖3所示,全面預算管理基本流程通常包括預算編制、預算執行和預算考核三個階段:(1)預算編制階段是全面預算管理的起點或基礎,具體包括由預算管理委員會負責的編制預算、審批預算和下達預算三個具體環節。(2)預算執行是全面預算管理的關鍵,具體包括分解預算⑥、執行預算、分析預算和調整預算⑦四個具體環節。(3)預算考核階段是全面預算管理的核心。沒有預算考核,就沒有獎懲,企業各職能部門及其員工就不會認真執行全面預算。

(三)全面預算管理基本特點

根據圖1至圖3,全面預算管理具有如下三個基本特點[1]:

1.全方位。企業的所有經濟活動(經營活動、投資活動和籌資活動)、所有方面(人、財、物,乃至信息流)和所有環節(供、產、銷,乃至投融資)都必須納入全面預算管理的范疇。

2.全過程。企業各項經濟活動的事前(預算編制)、事中(預算執行)和事后(預算考核)都必須納入全面預算管理的視野。

3.全員參與。企業各職能部門及其員工(包括企業的“一把手”)都必須受全面預算的約束。

綜合上述,全面預算管理以戰略為導向,戰略思維與財務理念相融合,業務與財務融為一體⑧,有助于企業各職能部門及其員工的“一切行動聽指揮”“同頻共振”“步調一致”,進而達到“整合四流”(資金流、物資流、信息流和人力流),“創造一流”(一流績效)的理想境地。

值得一提的是,無論誰來寫(包括筆者)、如何寫,上述全面預算管理的基本原理寫成文字就像一份“菜譜”。也許,許多人都看得懂“菜譜”,然而,卻不見得都能夠做出“美味佳肴”。因此,知道全面預算管理的基本原理是一回事,而有效地實施全面預算管理又是另一回事。⑨

二、全面預算管理:執行困難

根據圖1至圖3或全面預算管理的基本特點(即三個“全”)就可以看到,全面預算管理可謂“高大上”且“大而全”,涵蓋了企業所有重要的管理主題,也涉及到了企業的方方面面⑩。全面預算管理的“亮點”有多“亮”,其“痛點”就有多“痛”,“亮點”越“亮”,“痛點”就越“痛”。全面預算管理的“高大上”且“大而全”彰顯其“偉大”之處,但也為其執行困難埋下了伏筆。

(一)編制全面預算的困難:如何“擺平”數據背后的各種利益

圖2顯示了各項預算主題的邏輯關系,各項預算主題也都有相應的表格。由此可能造成一種印象:編制全面預算就是簡單地填寫各種表格。只要將相應的數據填入相應表格,全面預算的編制也就“大功告成”,計算機軟件就可以輕松“搞定”全面預算。全面預算的編制涉及眾多數據。沒有數據,“巧婦”(即便是計算機軟件)也難為無“數”之炊,如何填寫各種表格呢?因此,問題的關鍵在于這些數據從何而來。冠冕堂皇的“標準答案”:根據預測而來。各種論著(包括教科書)也都無一例外地闡述各種定性與定量的預測方法。

如此一來,編制全面預算的難題可能就轉化為:企業的未來經濟活動可預測嗎?編制全面預算就是填表嗎?由誰(哪個機構)主導編制全面預算?采用什么模式編制全面預算?

1.企業的未來經濟活動可預測嗎

數字化時代,易變性(volatility)、不確定性(uncertainty)、復雜性(complexity)和模糊性(ambiguity)或敏捷性(agility)即“VUCA”(俗稱“烏卡”時代)業已成常態。技術進步、商業模式創新和人口結構潛移默化地影響著社會經濟的發展。“烏卡”時代的商圈變化莫測,企業的未來經濟活動難以預測。

當然,企業的未來經濟活動難以預測并不等于不可預測。企業在預測其未來的經濟活動時,尤其需要關注技術進步這個重要的影響因素:(1)技術進步可能創造出行業的替代品,例如無線電話替代了有線電話。(2)技術進步可能減少大規模分銷渠道的需求量,新進入者可以開辟新的市場,例如基于互聯網的電子商務打破了傳統的分銷渠道。(3)技術進步可能顯著加速新產品的設計,導致更激烈的競爭或壟斷。(4)技術進步可能平衡某個企業與其供應商或經銷商之間的“話語權”。(5)技術進步可能改變行業結構,進而改變行業的盈利能力。

在企業制定戰略的過程中,技術進步既是其內部影響因素,也是其外部影響因素。先進的信息技術(技術性因素)和全球市場開放(國際化因素)改變了企業經濟活動的基本前提:新產品一旦出現,“地球人都知道”,且唾手可得,顧客可以便捷地買得到該款新產品。如此一來,原先“牛氣沖天”的“填補國內空白”失去原有的意義。一國的企業沒有或不能生產出某種新產品,不等于全球的企業都沒有或不能生產出該新產品。有鑒于此,企業與企業之間的競爭可能變得異常慘烈。稍不留神,企業原先“精心”制定的偉大戰略可能變得完全“不合時宜”。因此,技術變革顯著影響企業制定的戰略,戰略調整可能隨之而來,甚至可能頻繁發生戰略調整。這些因素當然也顯著影響著全面預算(尤其是當期銷售預算和著眼于長期銷售預算的資本預算)的編制。

當然,全面預算既不是“暗算”,也不是“神算”,更不是“勝算”。全面預算不求“精算”,只求“靠譜”。如前所述,銷售預算是全面預算的基礎。銷售預算涉及銷售量和銷售價格這兩個變量的預測。所謂預測是指用合理的方法預計或推斷事物的發展趨勢。預測是一個由已知推測未知的過程。各種定量的銷售預測方法以已有銷售數據推算未來的銷售數據。這是各種定量的銷售預測方法的“先天不足”:大致適用于已有銷售“軌跡”的現有產品(俗稱“老產品”)的銷售預測。不過,市場變化莫測,就“老產品”的銷售預測而言,各種定量的銷售預測方法也未必“靠譜”。

企業正準備推向市場的新產品,沒有銷售“痕跡”,自然沒有銷售數據。那么,如何預測新產品的銷售量和銷售價格呢?也許,新產品的銷售預測更適合采用定性的銷售預測方法。就新產品而言,有效的供給帶動有效的需求(而不是眾所周知的需求帶動供給)。新產品尚未推向市場,顧客并不知道會有這種產品,自然不可能有需求。如此一來,就新產品的銷售預測而言,市場調查基本“不管用”,定性銷售預測方法如德爾菲法和主觀概率法更“管用”。

例如?輥?輯?訛,S公司是一家知名電器企業,其董事長田先生曾經宣稱:“我從不相信市場調查,尤其是新產品的市場調查。”媒體記者問田先生:“那您如何判斷新產品的市場前景呢?”田先生自信洋溢地回答:“我靠我的商業悟性判斷新產品的市場前景。”記者接著問:“您能否通俗地解釋一下您所理解的商業悟性?”田先生說:“通俗地說,商業悟性就是對市場或顧客需求的先知先覺,至少先知半覺。在同行和顧客不知不覺時,果斷研發、適時推出潛在或想象中符合顧客需求的產品。”記者進一步問:“您能說得具體一些嗎?”田先生說:“杰出企業家應該深刻理解并預見目標顧客的需求以及企業的核心能力與目標顧客需求之間的匹配關系。時刻思考憑企業的核心能力能夠解決目標顧客的哪些痛點。基于目標顧客的痛點,研發新產品,根據目標顧客需求設計產品功能和目標價位,提前鋪墊,借助媒體,做足顧客消費觀念的引導。產品功能恰當,產品價格親民,新產品何愁沒有銷路呢?我主要根據產能預測新產品的銷售量。”?輥?輰?訛由此看來,就新產品的銷售預測而言,主觀概率法可能更合適。

當然,新產品一旦推向市場,就轉化為“老產品”。有鑒于此,銷售預測必須考慮產品生命周期。導入期,新產品剛剛進入市場,顧客尚未熟悉產品,銷售量不大;成長期,顧客逐漸熟悉并接受產品,銷售量可能迅速增加;成熟期,產品進入暢銷階段,前期銷售量穩步增加,后期銷售量增速減緩;衰退期,產品可能逐漸被淘汰,銷售量急劇減少。

更為重要的是,基于數字化時代,技術快速迭代,顧客消費觀念轉變,各種“替代品”不斷涌現,產品生命周期不斷縮短。銷售預測必須充分考慮技術變革和“替代品”因素。如果市場發生“重大”變化,預測者需要基于自己的職業判斷調整銷售預測。從表面上看,銷售預測是對銷售量與銷售價格這兩個變量的預測,但實際上,銷售預測就是企業產品市場競爭力的預測。

既然銷售預算是全面預算的基礎,那么,作為最重要的預算動因(budget driver),銷售量與銷售價格顯著地影響編制全面預算的后續流程。如果企業能夠“靠譜”地解決銷售量與銷售價格的數據來源,那么,全面預算的編制也就差不多“水到渠成”啦!?輥?輱?訛

2.編制全面預算就是填表嗎

有了編制全面預算所需要的預測數據,就可以“大功告成”地“填表”了嗎?未必!全面預算的編制過程絕非簡單的“填表”過程,而是基于企業戰略目標的“分權”與“分錢”的博弈過程。由此,全面預算所確定的預算數值不是單純的數據,其背后隱含著經濟利益或政治利益,甚至兩者兼而有之。

其實,企業各職能部門原本都或多或少地擁有自己獨立的計劃或預算。但這些計劃或預算“各自為政”,相對獨立(甚至完全獨立),形成一個個“預算孤島”(各職能部門自己的“小算盤”或“自留地”),沒有形成一個有機整體。全面預算以現金預算為核心,將這些“預算孤島”整合為一個相互關聯、相互制約的有機整體即全面預算基本模型。顯然,全面預算的編制將各職能部門的“小算盤”或“自留地”一覽無遺地呈現出來,使企業內部各職能部門及其員工之間幾乎沒有“秘密”。企業不乏打“小算盤”或想“渾水摸魚”的人。全面預算的編制動了這些人的“奶酪”,肯定會引起這些人的不滿或抱怨,乃至抵制。

一旦全面預算數值填入相應預算主題的表格,企業相應職能部門及其員工的利益隨之鎖定。企業各職能部門及其員工對其即將承擔的全面預算數值必定“分毫必爭”“錙銖必較”。因此,企業千辛萬苦預測出來的數值必須得到企業各職能部門及其員工的認同或接受。“擺平就是水平”。一旦“擺平”了全面預算數值背后的各種利益,剩下的全面預算編制(“填表”)工作,就只是不值得一提的“算術”問題。反之,要是無法“擺平”全面預算數值背后的各種利益,壓根就無法“填表”(此時,計算機軟件也無能為力)。因此,編制全面預算的重點不在如何“編制”全面預算,而在于如何“擺平”全面預算數值背后的各種利益。

顯然,全面預算“眾說紛紜”,存在種種“誤區”乃至“陷阱”。通過閱讀全面預算的相關論著,完全可以消除全面預算的種種“誤區”,盡量避免踏入“陷阱”,但卻難以消除全面預算所確定的預算數值背后的利益訴求。

3.由誰(哪個機構)主導編制全面預算

如前所述,一旦“擺平”了全面預算數值背后的各種利益,就可以順利地編制全面預算。《論語·子路》中指出:“名不正則言不順,言不順則事不成。”“名正言順”很重要。因此,由誰(哪個機構)主導全面預算的編制工作可能決定全面預算管理的成敗!那么,由誰(哪個機構)主導全面預算的編制工作呢?也許,許多學界與業界人士可能會不假思索、脫口而出:當然由財務部門主導全面預算的編制工作。

其實,這并不當然。財務部門難以擔當主導全面預算編制工作的重任。如圖1和圖2所示,全面預算綜合反映了企業各職能部門及其員工的利益訴求。全面預算數值(各項指標)的確定過程就是平衡各職能部門及其員工的利益訴求過程。如此一來,全面預算的編制涉及到企業各職能部門及其員工,單靠財務部門難以完成。

即便財務部門“有幸”擔當了主導全面預算編制工作的重任,其結果也不容樂觀。由財務部門主導全面預算的編制工作可能存在三個問題:(1)缺乏公平。全面預算本身也約束財務部門,由一個受全面預算約束的職能部門主導編制約束其他職能部門的全面預算,難免存在本位主義,顯失公平。(2)缺乏權威性。財務部門與其他職能部門屬于平級部門,由一個平級部門主導編制約束其他職能部門及其員工的全面預算,缺乏權威性。(3)權限不夠。編制全面預算需要許多數據,而這些數據絕大部分都不是直接來自財務部門。財務部門與其他職能部門平級,難以及時地從其他職能部門取得相關數據,而且也難以協調各職能部門及其員工之間可能出現的矛盾。

那么,由誰(哪個機構)主導全面預算的編制工作呢?應該由超越具體職能部門的預算管理委員會主導全面預算的編制工作。因此,企業要實施全面預算管理,首先要成立預算管理委員會。預算管理委員會不能與財務部門“一套人馬,兩塊牌子”。否則,全面預算管理可能“徒有其(虛)名”“名不副實”,甚至淪落為財務部門“自娛自樂的節目”。

4.采用什么模式編制全面預算

全面預算的編制模式因企業而異。總體而言,全面預算的編制模式包括:

(1)權威式編制模式。采用權威式編制模式,預算管理委員會直接根據戰略目標下達全面預算的數值(指標)。這種“自上而下”的全面預算編制模式,體現了預算管理委員會的權威性,以指令代替溝通,各職能部門及其員工未必理解和認同全面預算的數值,但編制全面預算過程的效率很高。權威式編制模式比較適合環境變化較小的企業。

(2)參與式編制模式。采用參與式編制模式,“讓聽得到炮聲的人呼喚炮火,讓聽得見炮聲的人來做決策”,走群眾路線,讓企業各職能部門及其員工根據“現場的炮聲”確定各自責任范圍的全面預算數值,上報預算管理委員會審批。這種“自下而上”的全面預算編制模式,體現了各職能部門及其員工的利益訴求,各職能部門及其員工理解和認同全面預算的數值,但可能產生預算松弛(budget slack)?輥?輲?訛。參與式編制模式適合環境變化較大的企業。

(3)混合式編制模式。顧名思義,混合式編制模式融合權威式編制模式與參與式編制模式的長處,介于兩者之間。采用混合式編制模式,預算管理委員會根據戰略目標提出全面預算的數值(指標),企業各職能部門及其員工根據“現場的炮聲”提出反饋意見或建議,并逐級匯總上報預算管理委員會,經過反復溝通與協調,預算管理委員會最后下達全面預算的數值(指標)。這種“上下互動”的全面預算編制模式,兼顧了權威性與自主性,“自上而下”(體現戰略目標和權威性)、“自下而上”(體現戰略實施的可能性和自主性)、“上下互動”,達到有效溝通與協調的目的,有利于全面預算管理的順利實施。但編制全面預算過程的效率較低。這種“上下結合、分級編制,逐級匯總”的混合式編制模式適合多數企業。

(二)執行全面預算的困難:如何“擺平”企業內部權責利結構

企業“披荊斬棘”“排除萬難”,終于完成全面預算的編制工作。但這只是“萬里長征”的第一步。許多人信奉“良好的開端是成功的一半”。這些人似乎“盲目樂觀”,忘了“成功”還需要“另一半”。“萬事開頭難”,但“開了頭”之后,可能更難。“騎虎難下”就是一個例證。全面預算貴在執行。如前所述,編制一份各職能部門及其員工基本接受的全面預算很難,有效地執行全面預算更難。有些企業可能面臨“進退兩難”的困境。

在企業內部,全面預算管理就是企業內部權責利結構安排。總體而言,全面預算管理背后隱含著分權化管理思維。全面預算一旦下達,企業的權利隨之“下放”,各職能部門及其員工的“權、責、利”也就隨之鎖定。因此,全面預算的下達就是一個授權或分權的過程。全面預算的編制過程強調“目標一致性”且假設“企業是一個利益共同體”。

根據全面預算管理的基本特點,全面預算管理原本應該是“全員工程”,但在現實中,全面預算管理卻“不知不覺”地淪為“一把手工程”。真是“成也蕭何,敗也蕭何”?輥?輳?訛。如果企業的“一把手”認同全面預算管理的理念,可以迅速“上馬”。不過,企業“一把手”未必喜歡或認同全面預算管理的理念。根據前述的全面預算管理基本特點,企業“一把手”的所作所為同樣受到全面預算的約束。例如,某公司實施全面預算之后,總經理劉先生想購買一份行業研究報告,打電話給相關人員。相關人員回復:“劉總,沒問題,但請您告訴我該項支出走哪項預算?”顯然,實施全面預算管理之后,總經理劉先生自己的行為也受到全面預算的約束。總經理劉先生頓時感到“相當不爽”,意識到企業實施全面預算管理就相當于給自己“裝了一條枷鎖”。況且,全面預算管理使企業的日常管理程序化和制度化,在預算授權的范圍內,企業各職能部門及其員工“各司其職”“各行其是”,不必驚動企業的“一把手”。如此一來,企業的“一把手”可能“大權旁落”,缺乏“存在感”,進而感到“寂寞”。企業的“一把手”也就慢慢開始抵觸全面預算管理?輥?輴?訛。久而久之,全面預算管理形同虛設,“虎頭蛇尾”,最終只能“半途而廢”。

不忘初心,方得始終。即便企業的“一把手”認同全面預算管理的理念,隨著時間的推移,企業的“一把手”可能改變其初衷,也可能使全面預算管理迅速“下馬”。無須諱言,企業的“一把手”都需要“政績”。實施全面預算管理不可能“立竿見影”地直接創造經濟效益,也許可能“錦上添花”,提升企業的管理層次,產生無形或間接效益。但“遠水解不了近渴”,企業的“一把手”可能堅守不了多久,就動搖了原先對全面預算管理的“初心”,進而放棄全面預算管理。要是企業更換了“一把手”,繼任的“一把手”還會延續其前任實施的全面預算管理之路而不“改弦易轍”嗎?企業的“一把手”經常“忘”了其“初心”,甚至改變其“初心”。全面預算管理能否取得預期成效非常考驗企業“一把手”的決心、耐心和恒心。?輥?輵?訛

當然,全面預算管理靠企業的“一把手”也靠不住。企業的“一把手”認同全面預算管理的理念固然非常重要,但現實的企業未必就是一個利益共同體。企業的“一把手”與各職能部門及其員工之間存在利益不對稱,不同職能部門及其員工之間的利益訴求也可能存在顯著差異。基于目標一致性,企業如何協調各職能部門及其員工的不同利益訴求,同樣是企業實施全面預算管理必須面對的難題。

(三)毀譽參半的全面預算管理:有用而又令人頭痛的分權思維

全面預算編制過程可謂困難重重,實施全面預算管理更是荊棘滿途。基于前述的“烏卡”時代和各職能部門及其員工的不同利益訴求,全面預算管理面臨眾多責難。業界曾經發出“超越預算”(beyond budgeting),甚至直接取消全面預算管理的呼聲。

“超越預算”的倡導者認為全面預算管理存在四個缺陷[4]:(1)全面預算的編制耗時、耗財;(2)全面預算管理可能促使經理人低估收入和利潤;(3)全面預算管理扼殺了企業的創新;(4)全面預算管理難以適應快速變化的全球化競爭環境。“超越預算”的呼聲引發學界與業界對全面預算管理的強烈質疑。?輥?輶?訛

如今,“超越預算”的浪潮已經逐漸遠去,甚至淡出學界與業界的視野。其實,“超越預算”的倡導者以“抱殘守缺”的心態理解全面預算管理,主要質疑以預算期間某個特定業務量水平確定相應的數值并據以編制的固定預算(fixed budget)或靜態預算(static budget)。在實踐中,全面預算的編制方法豐富多彩,主要包括應對不確定性環境的彈性預算(flexible budget)和概率預算(probability budget)、破解預算過時難題的滾動預算(rolling budget)、破除墨守成規的零基預算(zero-based budget)乃至更為精細化(顆粒度更小)的作業預算(activity-based budget)。由此可見,基于數字化時代,借助海量數據和強大算法,彈性預算、概率預算、滾動預算、零基預算和作業預算可以破解“超越預算”倡導者的質疑,修補全面預算管理存在的缺陷。

美國通用電氣公司(General Electric,GE)曾經是推行全面預算管理的先驅者。但意味深長的是,后來曾經長期主宰美國通用電氣公司的杰克·韋爾奇(Jack Welch)卻直截了當地否定全面預算管理。杰克·韋爾奇認為“預算是美國公司的禍根。它根本不應該存在。制定預算就等于追求最低績效。你永遠只能得到員工最低水平的貢獻。因為每個人都在討價還價,爭取制定最低指標。”[5] ?輥?輷?訛

當然,“旁觀者”對杰克·韋爾奇的“高見”既要當真,又不必當真。為什么“旁觀者”對杰克·韋爾奇的“高見”要當真?因為“旁觀者”必須思考隨著時間的推移和環境的變化,曾經率先推行全面預算管理的美國通用電氣公司的全面預算管理實踐居然會出現如此嚴重的問題。其背后的原因是什么?“旁觀者”如何避免重蹈其“覆轍”?為何“旁觀者”對杰克·韋爾奇的“高見”又不必當真呢?“一千個企業,一千個樣”。全面預算管理具有鮮明的情境化特征。杰克·韋爾奇說的是其“自家”的事情。全面預算管理也許是通用電氣公司的“禍根”,“根本不應該存在”,但全面預算管理說不定就是其他企業的“福音”?輦?輮?訛。例如,作為一個福建人,筆者不喜歡吃“辣菜”,難道豐富多彩的“辣菜”就有問題嗎?要知道“某人不信佛,寺廟里也從不缺上香的人。”?輦?輯?訛在快速變化的世界,“他山之石”可以“觀賞”(也應該“觀賞”),卻未必“可以攻玉”[6]。?輦?輰?訛

客觀地說,全面預算管理成功的案例并不多,但不成功的案例卻不少。有多少人說全面預算管理的“好話”,幾乎就有多少人說全面預算管理的“壞話”,可謂“毀譽參半”“幾家歡樂幾家愁”。全面預算管理難以達到“大家都說好,才是真的好”的理想境界。不過,除非所有實施全面預算管理的企業都以失敗而告終,否則,不能得出“全面預算管理沒有用”的結論。總體而言,許多企業的實踐還是證明全面預算管理是一種行之有效的管理模式。

有鑒于此,筆者認為全面預算管理“知易行難”,但要是“無知”,可能“寸步難行”。如果“無知者無畏”,那只能以失敗而告終。對此,于增彪[7]的總結可謂精辟到位:“預算:有用而又令人頭痛的現代企業管理方法”。總之,全面預算管理有風險,引入需要三思而后行。

三、全面預算管理:變與不變

如前所述,編制全面預算是全面預算管理的基礎。在編制全面預算時,信息不對稱和利益不對稱都可能引發預算松弛。基于數字化時代,大數據也許有助于緩解信息不對稱問題,但企業各職能部門及其員工可能存在自利行為(self-interest),利益不對稱問題依然存在。

坦率地說,如果企業的數字化程度不高或采用手工編制全面預算,采用彈性預算、概率預算、滾動預算、零基預算和作業預算編制全面預算的工作量較大,甚至有悖于成本效益原則。但是,基于數字化時代,海量數據和強大算法可能解決全面預算編制過程所需數據的及時性、可獲得性或便捷性,使得某些原本耗時、耗力和耗財的全面預算編制方法(如彈性預算、概率預算、滾動預算、零基預算和作業預算)得以廣泛運用。因此,基于數字化時代,彈性預算、概率預算、滾動預算、零基預算和作業預算等原本只是全面預算編制方法的“配角”,可能轉化為全面預算編制方法的“主角”。?輦?輱?訛

基于全面預算的全面預算管理可以說處處充滿著利益。基于數字化時代,大數據同樣難以根除利益不對稱問題。顯然,全面預算管理需要信息共享。許多學界與業界人士“天真”地認為大數據可以實現信息共享,消除“信息孤島”。然而,基于利益不對稱,利益相關者可能會想方設法在“信息孤島”周圍加建“圍墻”,減少溝通、協作和合作,延緩信息的及時傳遞,甚至不擇手段地故意藏匿信息,阻礙信息共享,反過來強化信息不對稱,進而固化“信息孤島”,甚至產生新的“信息孤島”。?輦?輲?訛

總之,基于數字化時代,海量數據和強大算法可能改變全面預算管理的實現形式,但并沒有(也不會)改變全面預算管理的本質或底層邏輯。千萬別把實施全面預算管理完全寄托在海量數據和強大算法上!

四、余論

財政部曾經將管理會計作為會計的重要發展方向,陸續印發了《關于全面推進管理會計體系建設的指導意見》(2014年10月27日,財會〔2014〕27號)、《管理會計基本指引》(2016年6月22日,財會〔2016〕10號)和《管理會計應用指引》(2017年9月29日,財會〔2017〕24號;2018年8月17日,財會〔2018〕22號;2018年12月27日,財會〔2018〕38號)并建設管理會計案例庫。這些舉措的重要目的在于盡快解決管理會計的“落地”問題。

從更高的起點看,管理會計的“落地”并非財政部推進管理會計的最終目的。管理會計的“落地”并得到“升華”才是財政部推進管理會計的最終目的。盡管管理會計的“落地”是管理會計的“升華”的前提,但管理會計的“落地”也許只是“美國標準,中國實踐”的體現。“實踐出真知”。因此,財政部的初衷是希望學界與業界能夠密切合作,通過管理會計的“落地”,提煉出最能夠彰顯中國特色的管理會計理論與實踐經驗,使中國的管理會計實踐得到“升華”,形成具有中國特色的管理會計思想,奉獻給世界,最終構建具有中國特色的管理會計理論體系[8]。

令人感到遺憾的是,學界與業界都沒有珍惜這個機會。他們不是“熱火朝天”地開會,就是“興高采烈”地走在去開會的路上,而且在會上“激情洋溢”地“夸夸其談”管理會計創造價值?輦?輳?訛。姑且不論管理會計能否創造價值,即便管理會計能夠創造價值,但管理會計沒有“落地”,又如何創造價值呢?因此,解決管理會計的“落地”問題至關重要。

然而,管理會計是一個學科或一門課程,如何落地?難道翻開管理會計論著,一個知識點接著一個知識點在企業應用嗎?顯然,不是(也不能)這樣!管理會計要“落地”,必須有一個“抓手”或“切入點”。筆者認為,全面預算管理就是管理會計“落地”的“抓手”或“切入點”。

Otley[9]認為,全面預算管理是為數不多的幾個能夠把企業的所有關鍵問題融合于一個體系之中的管理控制方法之一。Covaleski et al.[10]則認為,管理會計的每一個方面都與全面預算管理相聯系。Horngren[11]認為,全面預算管理證明了管理會計的本質即將會計與管理融合為一體。沒有什么其他管理會計的分支能夠比全面預算管理更好地說明會計如何與管理相結合。由此可見,全面預算管理在管理會計具有舉足輕重的地位。以全面預算管理為“抓手”或“切入點”整合管理會計,有助于管理會計的“落地”。

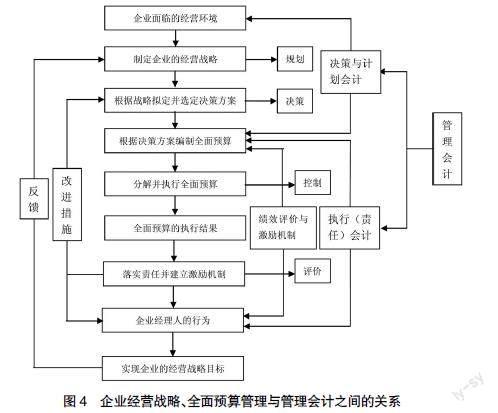

如前所述,為了編制一份完整的全面預算,企業首先必須確定其經營戰略,然后根據經營戰略確定企業希望實現的目標。目標是企業希望到達的“目的地”,而全面預算則是指引企業到達目的地的“地圖”。沒有戰略和目標,企業的經濟活動將迷失方向。企業經營戰略、決策、全面預算管理與激勵機制,層層遞進。“一圖勝千言”,圖4描繪了企業經營戰略、全面預算管理與管理會計之間的關系[12]。

根據圖4,全面預算管理幾乎涵蓋了管理會計的所有重要主題。例如,經營決策、投資決策、量本利分析、標準成本法、變動成本法、責任會計、績效評價與激勵機制等管理會計主題都可以視為全面預算管理的主題。如果企業有效地實施了全面預算管理,企業的經營戰略也就“落地”,管理會計自然隨之“落地”。因此,全面預算管理不僅是管理會計“落地”的“抓手”或“切入點”,也是企業經營戰略“落地”的“抓手”或“切入點”。沒有“落地”的“抓手”或“切入點”,管理會計只是“空中樓閣”,無法指導實踐。管理會計能否“落地”取決于全面預算管理能否“落地”。葉康濤[13]從績效評價的視角論證了會計有助于企業高質量發展。而績效評價(相當于預算考核)既是全面預算管理的重要主題,也是管理會計的重要主題。而馮巧根[14]則以共同富裕這個中國式現代化的重要特征闡釋管理會計的可能創新。顯然,葉康濤[13]和馮巧根[14]的想法或可能創新要真正落到實處,有賴于管理會計的“落地”。如此一來,借助全面預算管理的“落地”而自然“落地”的管理會計可以顯著助力企業高質量發展,進而助推實現中國式現代化的進程。這就是筆者長期關注全面預算管理和寫作本文的原因。

【參考文獻】

[1] 胡玉明.會計學:經理人視角[M].北京:中國人民大學出版社,2011.

[2] 胡玉明.中國管理會計理論研究:回歸本質與常識[J].財務研究,2017(3):14-21.

[3] 胡玉明,陳曉敏.數智時代的全面預算管理[M].北京:人民郵電出版社,2022:7-8.

[4] HOPE J,FRASER R.Beyond budgeting[J].Strategic Finance,2000,82(4):30-35.

[5] 黃國平.敗也預算,成也預算[J].首席財務官,2006(12):70-73.

[6] 胡玉明.“業財融合”:開啟一個封塵已久的話題[J].新會計,2019(8):6-11.

[7] 于增彪.預算:有用而又令人頭痛的現代企業管理方法[J].新理財,2003(3):37-40.

[8] 胡玉明.《管理會計基本指引》解讀[J].新會計,2018(3):6-13.

[9] DAVID OTLEY.Performance management:a framework for management control systems research[J].Management Accounting Research,1999,10(4):363-382.

[10] COVALESKI M,EVANS J H,LUFT J,et al.Budgeting research:three theoretical perspectives and criteria for selective integration[J].Journal of Management Accounting Research,2003,15:3-49.

[11] HORNGREN C T.Management accounting:some co-

mments[J].Journal of Management Accounting Research,2004,16(1):207-211.

[12] 胡玉明.中國管理會計的理論與實踐:過去、現在與未來[J].新會計,2015(1):6-12.

[13] 葉康濤.會計與企業高質量發展[J].會計之友,2022(7):12-16.

[14] 馮巧根.共同富裕驅動的管理會計創新[J].會計之友,2022(23):149-157.