曾侯乙墓簡中的車軎

羅小華 劉洪濤

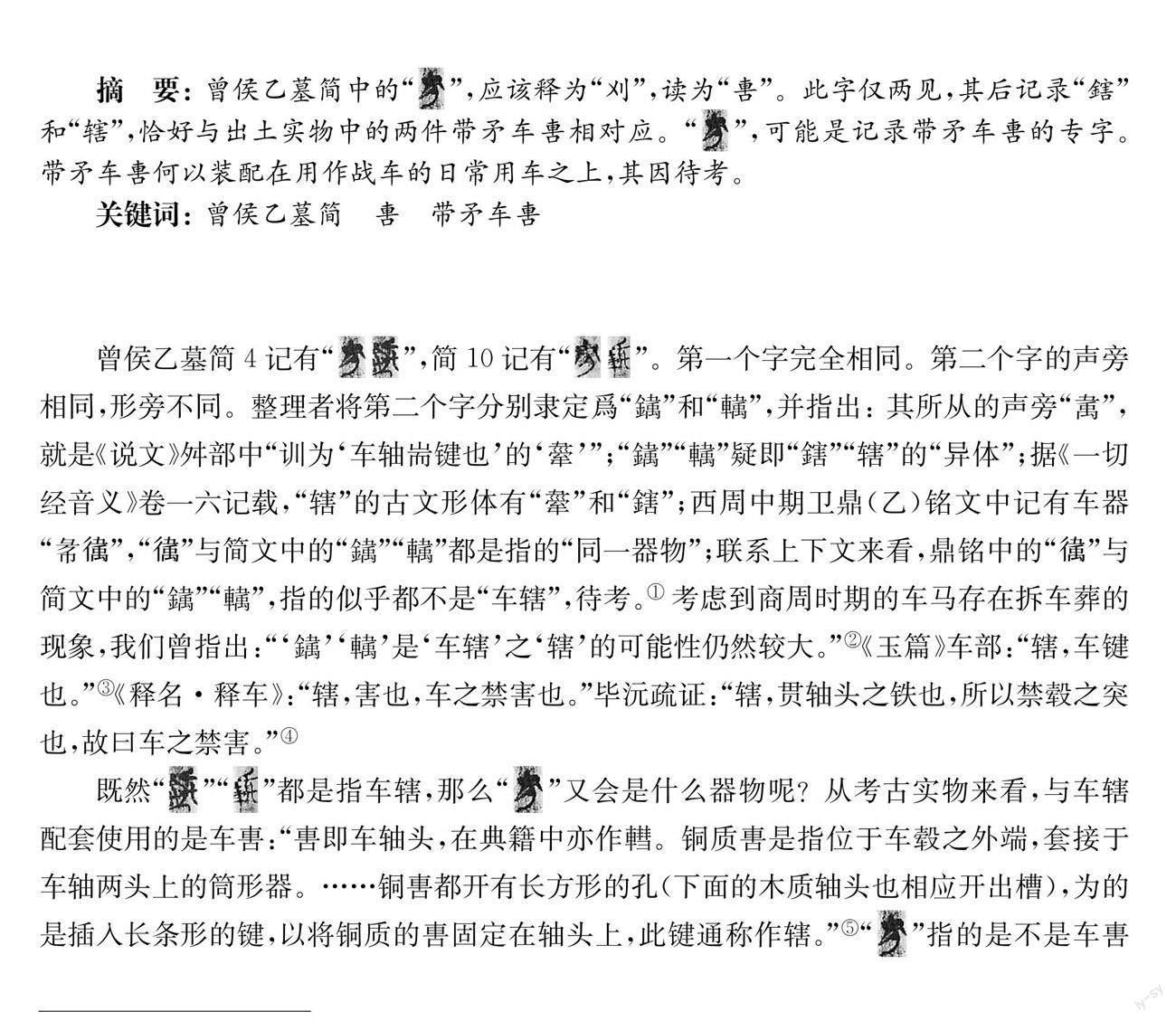

摘要:曾侯乙墓簡中的“”,應該釋為“刈”,讀為“軎”。此字僅兩見,其后記錄“鎋”和“轄”,恰好與出土實物中的兩件帶矛車軎相對應。“”,可能是記錄帶矛車軎的專字。帶矛車軎何以裝配在用作戰車的日常用車之上,其因待考。

關鍵詞:曾侯乙墓簡軎帶矛車軎

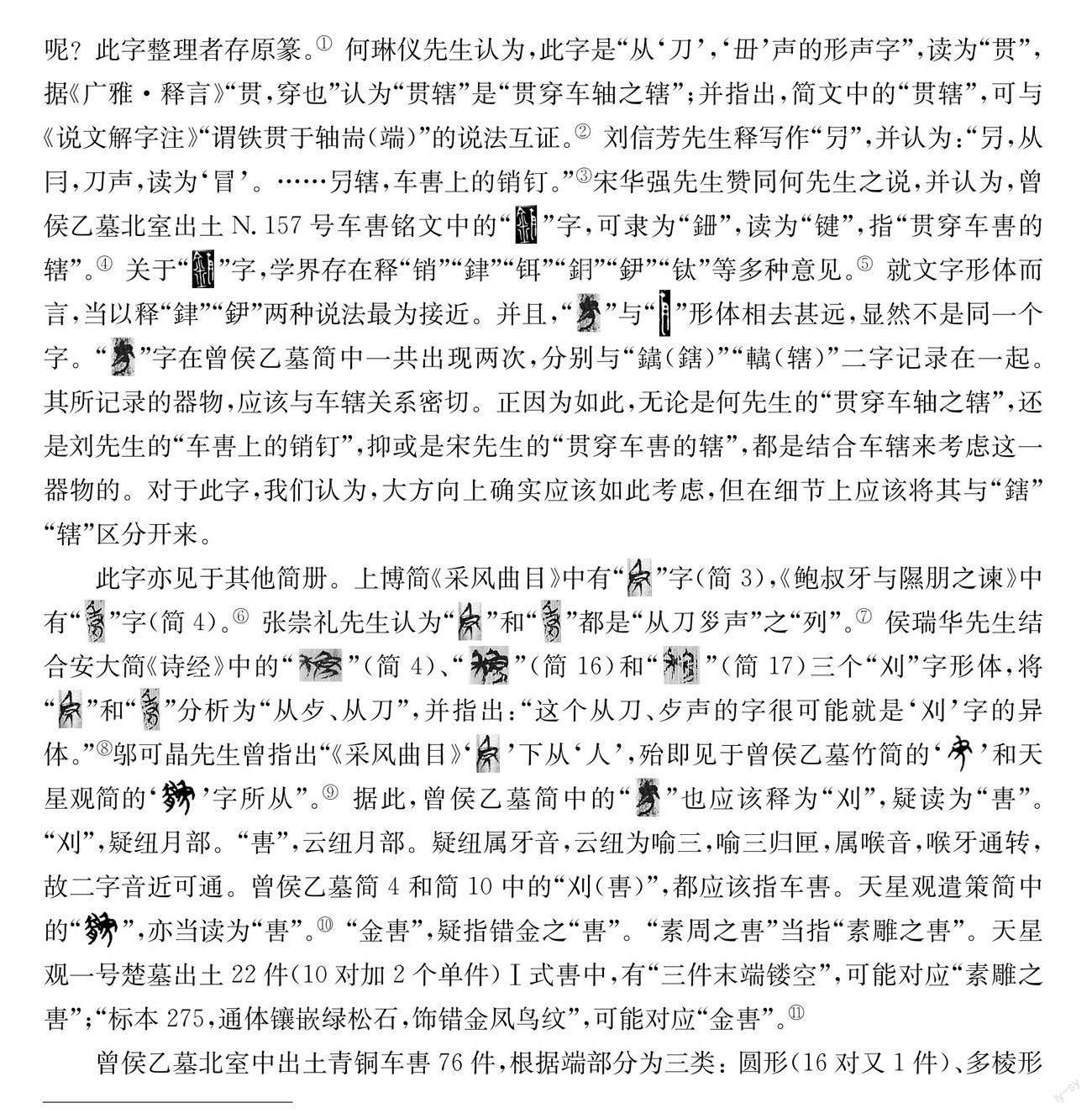

曾侯乙墓簡4記有“”,簡10記有“”。第一個字完全相同。第二個字的聲旁相同,形旁不同。整理者將第二個字分別隸定爲“”和“”,并指出:其所從的聲旁“”,就是《說文》舛部中“訓為‘車軸耑鍵也的‘舝”;“”“”疑即“鎋”“轄”的“異體”;據《一切經音義》卷一六記載,“轄”的古文形體有“舝”和“鎋”;西周中期衛鼎(乙)銘文中記有車器“律”,“律”與簡文中的“”“”都是指的“同一器物”;聯系上下文來看,鼎銘中的“律”與簡文中的“”“”,指的似乎都不是“車轄”,待考。①考慮到商周時期的車馬存在拆車葬的現象,我們曾指出:“‘‘是‘車轄之‘轄的可能性仍然較大。”②《玉篇》車部:“轄,車鍵也。”③《釋名·釋車》:“轄,害也,車之禁害也。”畢沅疏證:“轄,貫軸頭之鐵也,所以禁轂之突也,故曰車之禁害。”④

既然“”“”都是指車轄,那么“”又會是什么器物呢?從考古實物來看,與車轄配套使用的是車軎:“軎即車軸頭,在典籍中亦作轊。銅質軎是指位于車轂之外端,套接于車軸兩頭上的筒形器。……銅軎都開有長方形的孔(下面的木質軸頭也相應開出槽),為的是插入長條形的鍵,以將銅質的軎固定在軸頭上,此鍵通稱作轄。”⑤“”指的是不是車軎呢?此字整理者存原篆。①何琳儀先生認為,此字是“從‘刀,‘毌聲的形聲字”,讀為“貫”,據《廣雅·釋言》“貫,穿也”認為“貫轄”是“貫穿車軸之轄”;并指出,簡文中的“貫轄”,可與《說文解字注》“謂鐵貫于軸耑(端)”的說法互證。②劉信芳先生釋寫作“另”,并認為:“另,從冃,刀聲,讀為‘冒。……另轄,車軎上的銷釘。”③宋華強先生贊同何先生之說,并認為,曾侯乙墓北室出土 N.157號車軎銘文中的“”字,可隸為“”,讀為“鍵”,指“貫穿車軎的轄”。④關于“”字,學界存在釋“銷”“銉”“鉺”“”“鈔”“鈦”等多種意見。⑤就文字形體而言,當以釋“銉”“鈔”兩種說法最為接近。并且,“”與“”形體相去甚遠,顯然不是同一個字。“”字在曾侯乙墓簡中一共出現兩次,分別與“(鎋)”“(轄)”二字記錄在一起。其所記錄的器物,應該與車轄關系密切。正因為如此,無論是何先生的“貫穿車軸之轄”,還是劉先生的“車軎上的銷釘”,抑或是宋先生的“貫穿車軎的轄”,都是結合車轄來考慮這一器物的。對于此字,我們認為,大方向上確實應該如此考慮,但在細節上應該將其與“鎋”“轄”區分開來。

此字亦見于其他簡冊。上博簡《采風曲目》中有“”字(簡3),《鮑叔牙與隰朋之諫》中有“”字(簡4)。⑥張崇禮先生認為“”和“”都是“從刀聲”之“列”。⑦侯瑞華先生結合安大簡《詩經》中的“”(簡4)、“”(簡16)和“”(簡17)三個“刈”字形體,將“”和“”分析為“從歺、從刀”,并指出:“這個從刀、歺聲的字很可能就是‘刈字的異體。”⑧鄔可晶先生曾指出“《采風曲目》‘下從‘人,殆即見于曾侯乙墓竹簡的‘和天星觀簡的‘字所從”。⑨據此,曾侯乙墓簡中的“”也應該釋為“刈”,疑讀為“軎”。“刈”,疑紐月部。“軎”,云紐月部。疑紐屬牙音,云紐為喻三,喻三歸匣,屬喉音,喉牙通轉,故二字音近可通。曾侯乙墓簡4和簡10中的“刈(軎)”,都應該指車軎。天星觀遣策簡中的“”,亦當讀為“軎”。“金軎”,疑指錯金之“軎”。“素周之軎”當指“素雕之軎”。天星觀一號楚墓出土22件(10對加2個單件)Ⅰ式軎中,有“三件末端鏤空”,可能對應“素雕之軎”;“標本275,通體鑲嵌綠松石,飾錯金鳳鳥紋”,可能對應“金軎”。

曾侯乙墓北室中出土青銅車軎76件,根據端部分為三類:圓形(16對又1件)、多棱形(18對又5件)、帶矛形(2件)。①簡文中的“”字僅出現兩次,“刀”形又比較明顯,在數量和形體特征上都可與帶矛形車軎進行對應:“在車軎的端部另接一矛,兩件矛的形態并不一樣,可分二式:Ⅰ式 N.142∶1……矛的本身沒有花紋。……Ⅱ式 N.142∶2……車軎本身小于Ⅰ式,而矛身卻要長于Ⅰ式,刃部由五道連弧紋組成,因此顯得瘦長……矛身的一面鑄有較深的花紋,花紋以中脊為界,兩半對稱,呈云形、花草等狀。”②1974年,陜西戶縣宋村一座春秋秦墓的附葬坑東南部,出土Ⅰ式軸頭一件:“軎呈圓筒狀……軎體分成兩節。外節較短,頂端作刺兵狀,素面無紋飾。”③孫機先生指出,其“時代比曾侯乙墓的兩件早些”。④另外有三件流到國外:日本清野謙次舊藏一件,美國紐約山中商會、日本東京大倉集古館各藏一件。孫先生指出:“它們從造型上看,可能比隨縣所出的晚些。”⑤這種車軎還在“輝縣琉璃閣戰國墓中有出土”。郭寶鈞先生稱之為“橫刃式軎飾”。⑥

關于帶矛車軎安裝在何種車上,學界說法不一。《淮南子·泛論》:“晚世之兵,隆沖以攻,渠幨以守,連弩以射,銷車以斗。”高誘注:“以刃著左右,為機關發之,曰銷車。”⑦孫機先生據此認為:“銷車是在車左右軎部如刃,使這一部分能有所穿銷之車。”⑧《太平御覽·兵部六七·攻具上》引《春秋感精符》曰:“齊晉并爭,吳楚更謀,不守諸侯之節,競行天子之事,作衡車,厲武將,輪有刃,衡著劍,以相振懼。”⑨彭邦炯先生指出:“《太平御覽》卷三十三引作‘衡車,衡與沖(衝)形近而誤,明朝人董說《七國考》引作‘沖車,故知《太平御覽》引的衡車即沖車,也即幢車。”據此,彭先生認為,帶矛車軎是安裝在“幢車即沖車”之上的。從上引兩處傳世文獻的記載來看,“輪有刃”較之“以刃著左右,為機關發之”,更符合帶矛車軎的實際情況。“銷車”雖然有“刃著左右”,如何理解,尚難明確,而且還有“機關發之”。這看起來遠比“輪有刃”復雜得多。也就是說,“銷車”是不是裝有帶矛車軎,恐怕都很難斷定。“刃著左右”甚至可能是與帶矛車軎完全不同的另一種存在形式。另外,如果我們對于“”字的釋讀不誤,那么曾侯乙墓簡中明確記載,裝配“”的馬車僅有“乘”(簡4)和“乘車”(簡10),均與“沖車”之說不符。關于“乘”與“乘車”的性質,我們曾指出,此二者都是“日常用車用作戰車”。彭邦炯先生曾指出:“從曾侯乙大墓所出兩件看,一有花紋,一為素面,當不是同一車上之物。那件制作精細、紋飾繁復的帶矛車軎,恐非戰場上作沖鋒陷陣用的沖車上的裝置遺物,有可能是曾侯平時出行乘用的車上遺物。素面的可能是戰場上用車的裝置遺物。”①現在看來,曾侯乙墓出土的兩件帶矛車軎,均配置在用作戰車的日常用車之上。此外,根據曾侯乙墓簡記載,只有“乘”和“乘車”配備有“畫轅”。這也是值得注意的。馬車均為雙轂,而“乘”和“乘車”卻只配備一件帶矛車軎。我們懷疑,這可能與車戰中的“左旋右搯”有關。孫機先生指出:“當戰車轉彎時,配備武裝的右側應向外,使之仍能起到御敵的作用,即‘左旋右搯之所謂右搯;而沒有武裝只有御手的左側應在內,以便受到保護。”②也就是說,兩件“帶矛車軎”很有可能分別安裝在“乘”和“乘車”的右側車轂之上。

關于馬車裝備這種帶矛車軎的作用,學者的意見較為一致。孫先生認為:“戰車加長軎部,是為了增強接戰時的殺傷能力。……曾侯乙墓出土的這類車軎長達40厘米左右,兩側合計就使銷車比一般戰車寬出近1米,因而此物看來并非從車對車戰斗的要求出發而設置的。并且在軎外裝刃,其高度也不能接觸到敵方戰車上的乘員。所以,這類車軎的安裝,似乎只能是為了給予接近戰車的敵方步兵以更多的殺傷。”③彭先生認為,是在沖入敵陣的時候,可以“起到保護自己刺傷敵人的作用”,尤其是在“車錯轂”“短兵接”的情況下,帶矛車軎“可以傷及敵方的驂馬和迫使敵人之步卒難以靠近自己的兵車”。④凡事都有利弊。帶矛車軎也具有明顯的缺點。孫先生指出:“從行動上說,軎部延伸過長,錯車時容易互相碰撞,或受到其他障礙物的羈絆,因而不利于接戰或調度。”⑤王力等先生則認為:“這種車軎很長,在轂擊中絞斷敵車車輻的同時也會導致自己傾斜、翻倒甚或和敵車卡死在一起。”⑥由此可見,帶矛車軎在對人對馬的交戰中有顯著的殺傷力,而在對戰車的交戰中有利有弊,因而并不常見。

綜上所述,我們懷疑,曾侯乙墓簡中的“”,應該釋為“刈”,讀為“軎”。此字僅兩見,其后記錄“鎋”和“轄”,恰好與出土實物中的兩件帶矛車軎相對應。“”,可能是記錄帶矛車軎的專字。帶矛車軎何以裝配在用作戰車的日常用車之上,其因待考。

(責任編輯:徐衍)