三晉官璽中“ 髳長” 小考

紀帥

摘要:本文依據漢印和張家山漢簡中的“髳長”,釋三晉官璽中的字為“髳”,認為段是其異體,在印章中皆為“髳長”二字合文。璽文的考釋也為解決古文字學中的難題字釋讀提供了直接字形依據。由此考證“髳長”一官至遲在戰國時期就已產生,戰國之“髳長”或屬縣邑,或直屬軍隊,可分為左髳長和右髳長。漢令“髳長”職掌當源自戰國時期。

關鍵詞:三晉官璽髳髳長漢印張家山漢簡

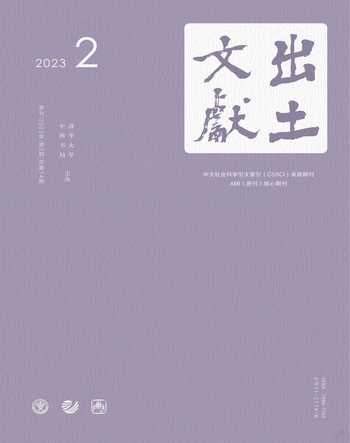

盛世收藏網和《盛世璽印錄》(以下簡稱“《盛世》”)分別公布和著錄如下兩方三晉官璽:

第一璽原釋文為“蒦(濩)睪(澤)左宋長”(圖1c),劉洪濤先生將“宋”改釋成“柕(楙)”并謂:

《說文》髟部:“鬢,發至眉也。從髟,敄聲。《詩》曰:?彼兩鬢。髳,鬢或省。漢令有髳長。”段玉裁注:“髳即鬢字,而羌髳字只從‘矛。《牧誓》:‘庸蜀羌髳微盧彭濮。《小雅》:‘如蠻如髦。傳曰:‘蠻,南蠻也。髦,夷髦也。箋曰:‘髦,西夷別名。按《詩》‘髦即《書》‘髳。‘髳長見漢令,蓋如趙佗自偁蠻夷大長,亦謂其酋豪也。”不知印文“楙長”是否即“髳長”。又古文字“髟”作偏旁經常省寫“彡”旁作“長”字形,所謂“柕長”也可能只是“髳”字。①

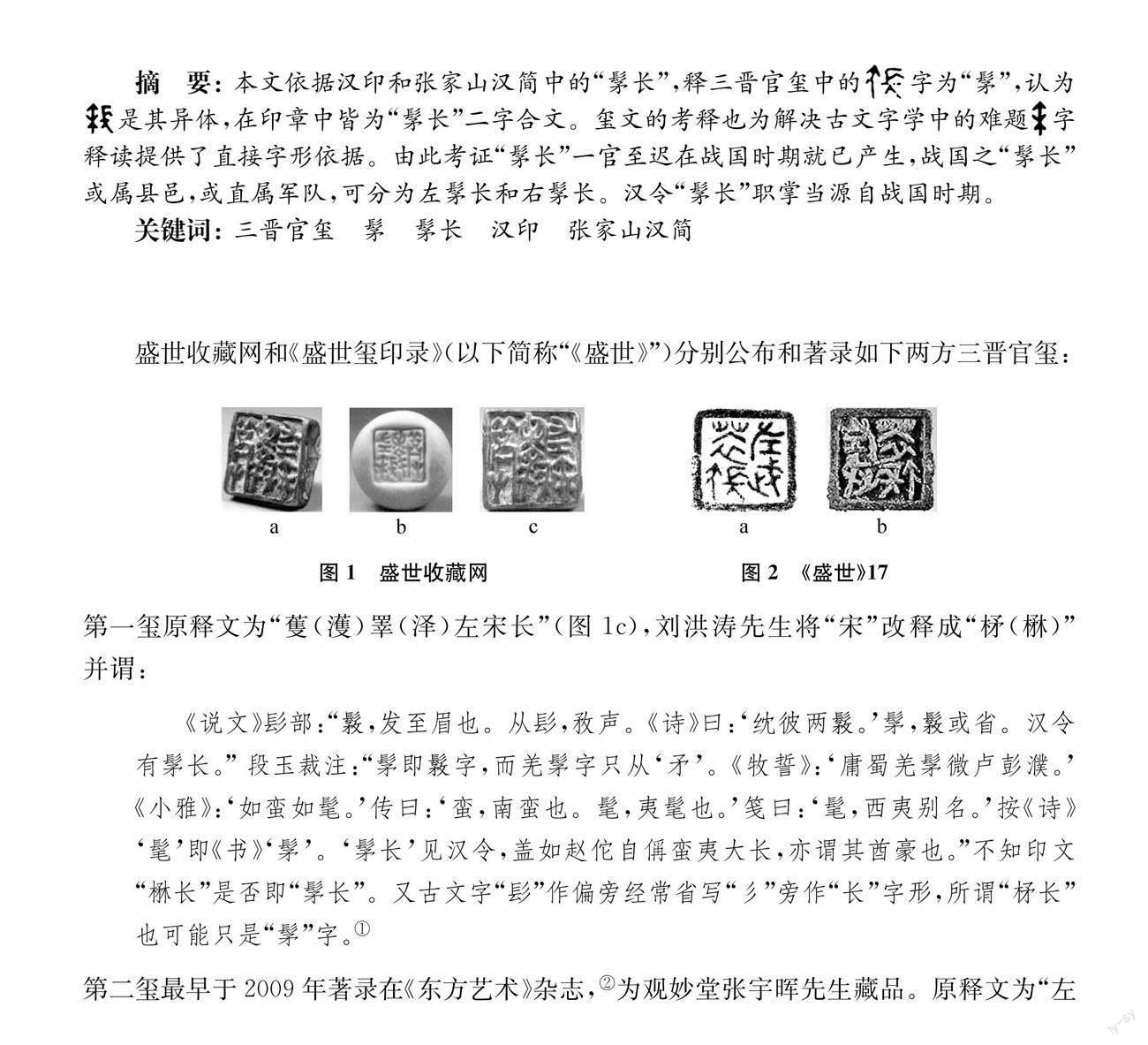

第二璽最早于2009年著錄在《東方藝術》雜志,②為觀妙堂張宇暉先生藏品。原釋文為“左武萃□長”(圖2a),《盛世》從之。程龍東先生釋作“左武萃(卒)(長)”,①孟麗娟從之。②肖毅釋作“左武萃長矛”,③熊紫瑩亦認為“從印面文字上分析,末尾或可分釋為‘長矛二字”,最先將其與張家山漢簡《二年律令》中“髳長”聯系起來。④按二印所載顯然為同一職官,劉洪濤先生將其職官名釋作“髳長”并認為段可能是一個字,可從。其實段即之繁構,即“羹”字,應釋作“髳”。我們認為二字在璽文中皆應看作“髳長”二字合文。茲論述于下:

二印(圖2a)中即“矛”旁,西周金文中瘓鐘“楙”字作(《殷周金文集成》248),所從“矛”與“之”近似,簋“矛”字作,也作歪柄狀。一印(圖1c)中即“柔(茅)”旁,⑤安大簡《詩經》“髧彼兩髦”的“髦”字作,從鳥,聲。上引《說文》中“髳,霧或省”,后世字書《玉篇》髟部:“羹,馬之繁鬣。”《龍龕手鑒》《字匯補》等“羹”字作“髳”,《漢語大字典》謂“羹”當為“髳”的異體,可從。可見,從形音上將與旁聯系起來是沒有問題的。

需要補充說明的是,“髟”旁之字在西漢出土文獻中都從“長”,在東漢時期絕大多數也都從“長”,直到東漢晚期才出現從三撇作(《白石神君碑》)⑥的寫法。戰國文字中的“髳”字也從“長”,“髟”旁或本就來源于“長”,其三撇很可能是由(相較于)“長”旁右上端斜筆斷開分裂而來。⑦

三晉文字中常見借用偏旁的合文,中山王墓出土玉環自名作,《古璽匯編》0907(以下簡稱為“《璽匯》”)“乳子”作,侯馬盟書“子孫”作(194.4),只不過省略了合文符號。侯馬盟書中也有省略合文符號的“子孫”,合文作(91.5),與璽印中“孫”姓字單字寫法相同。中山王墓同出的玉環類器有銘者,或省略合文符號。此外,據三晉地名璽中“厃山”(《珍秦齋藏戰國古璽》104)二字合文寫作(《璽匯》5106),⑧舊釋字(《璽匯》5103—5105號)也不能排除是“厃山”二字合文的可能。

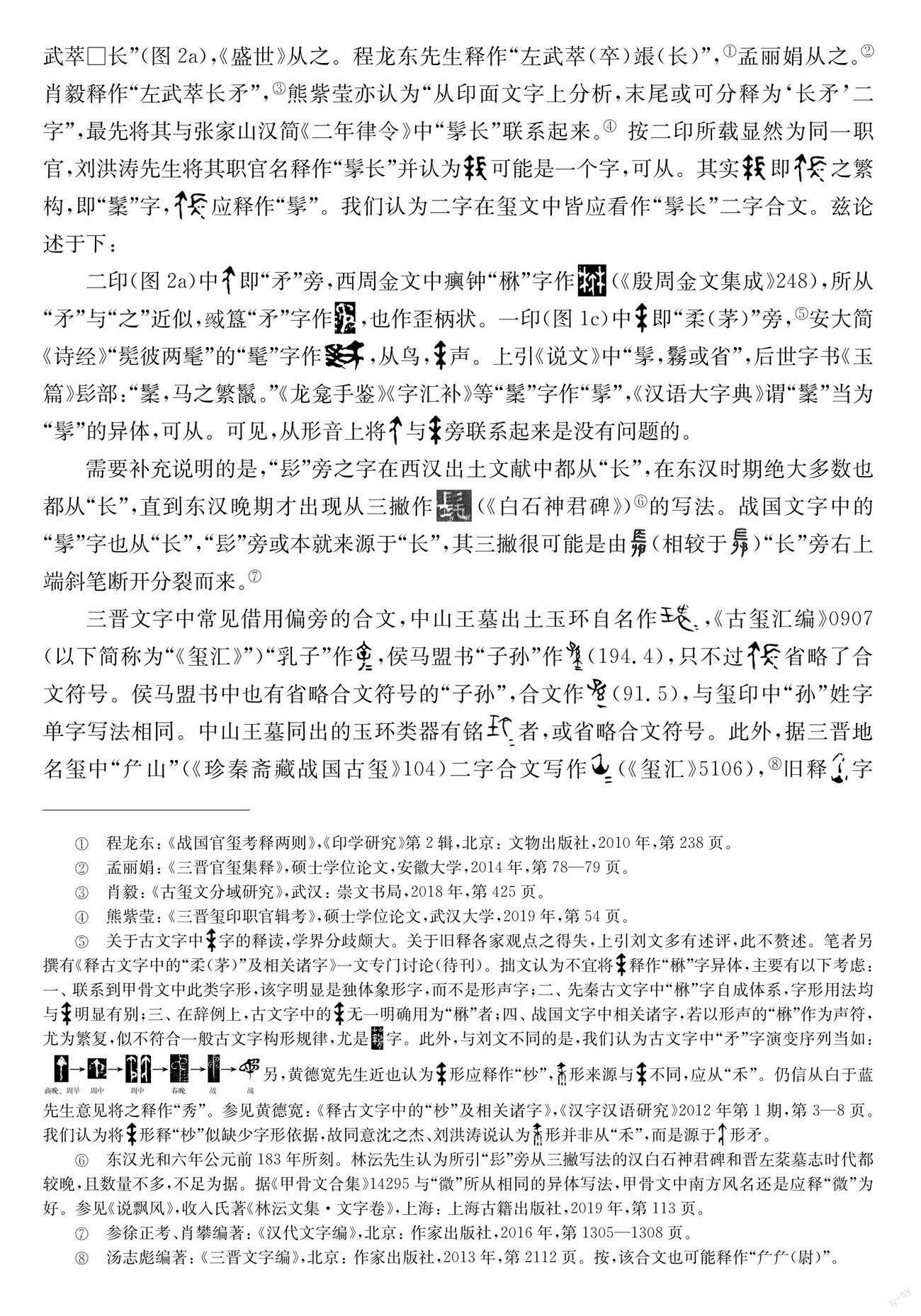

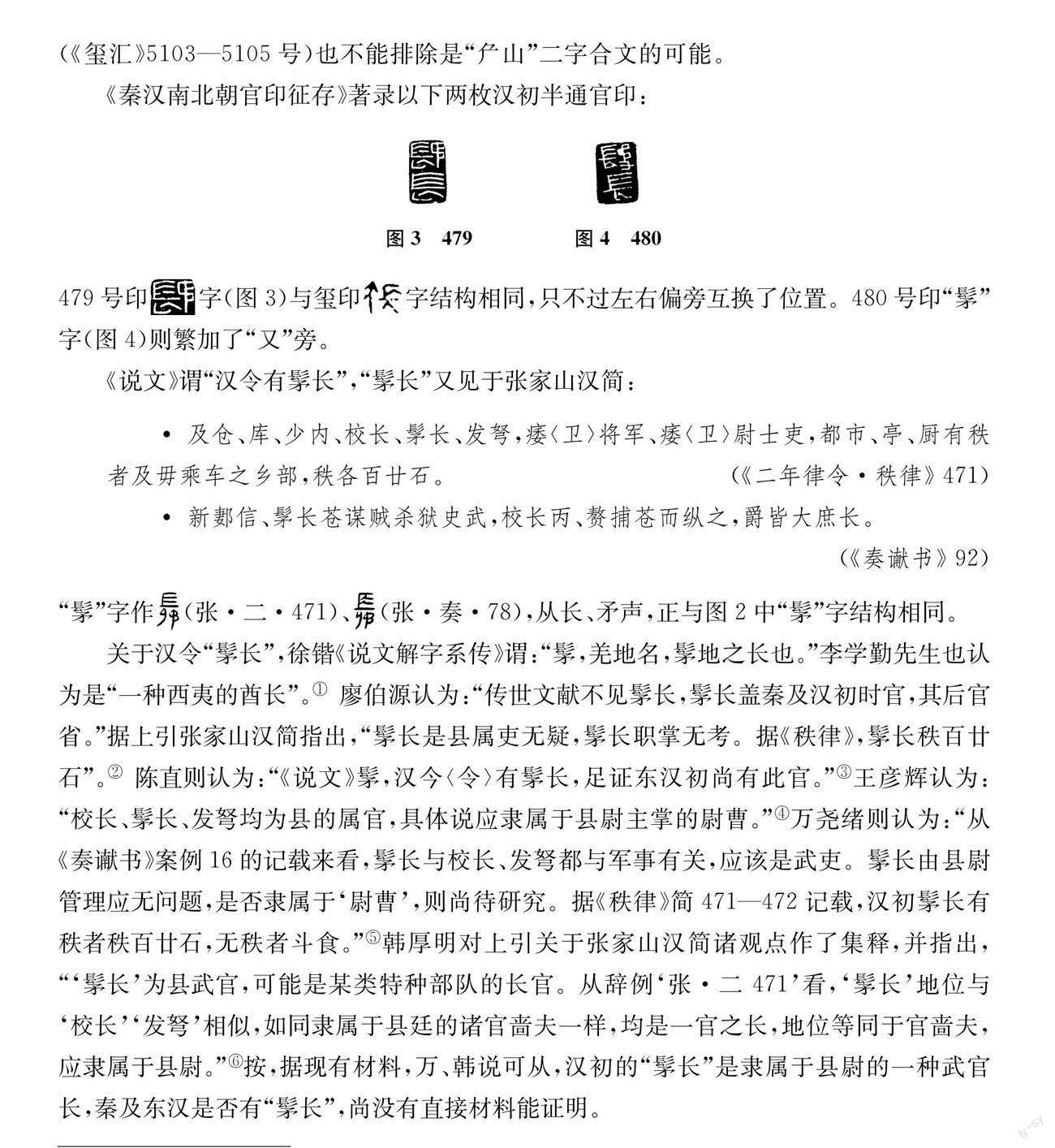

《秦漢南北朝官印征存》著錄以下兩枚漢初半通官印:

479號印郾字(圖3)與璽印字結構相同,只不過左右偏旁互換了位置。480號印“髳”字(圖4)則繁加了“又”旁。

《說文》謂“漢令有髳長”,“髳長”又見于張家山漢簡:

.及倉、庫、少內、校長、髳長、發弩,痿〈衛〉將軍、痿〈衛〉尉士吏,都市、亭、廚有秩者及毋乘車之鄉部,秩各百廿石。(《二年律令·秩律》471)

.新郪信、髳長蒼謀賊殺獄史武,校長丙、贅捕蒼而縱之,爵皆大庶長。

(《奏讞書》92)

“髳”字作(張·二·471)、(張·奏·78),從長、矛聲,正與圖2中“髳”字結構相同。

關于漢令“髳長”,徐鍇《說文解字系傳》謂:“髳,羌地名,髳地之長也。”李學勤先生也認為是“一種西夷的酋長”。①廖伯源認為:“傳世文獻不見髳長,髳長蓋秦及漢初時官,其后官省。”據上引張家山漢簡指出,“髳長是縣屬吏無疑,髳長職掌無考。據《秩律》,髳長秩百廿石”。②陳直則認為:“《說文》髳,漢今〈令〉有髳長,足證東漢初尚有此官。”③王彥輝認為:“校長、髳長、發弩均為縣的屬官,具體說應隸屬于縣尉主掌的尉曹。”④萬堯緒則認為:“從《奏讞書》案例16的記載來看,髳長與校長、發弩都與軍事有關,應該是武吏。髳長由縣尉管理應無問題,是否隸屬于‘尉曹,則尚待研究。據《秩律》簡471—472記載,漢初髳長有秩者秩百廿石,無秩者斗食。”⑤韓厚明對上引關于張家山漢簡諸觀點作了集釋,并指出,“‘髳長為縣武官,可能是某類特種部隊的長官。從辭例‘張·二471看,‘髳長地位與‘校長‘發弩相似,如同隸屬于縣廷的諸官嗇夫一樣,均是一官之長,地位等同于官嗇夫,應隸屬于縣尉。”⑥按,據現有材料,萬、韓說可從,漢初的“髳長”是隸屬于縣尉的一種武官長,秦及東漢是否有“髳長”,尚沒有直接材料能證明。

戰國時期的“髳長”,不見于傳世文獻。“蒦(濩)睪(澤)左髳長”璽(圖1c)中,“濩澤”還見于河南省博物院所藏濩澤君七年戈,銘為:

隻(濩)睪(澤)君七年,庫嗇夫樂、冶舒造。

孟嬌、虞同考證戈銘“濩澤君”可能為韓桓惠王早期(十一年以前)封君,①可從。蘇輝先生已指出:“濩澤在《漢書·地理志》中為河東郡屬縣,《水經·沁水注》引《竹書紀年》‘(梁惠成王)十九年,晉取泫氏、濩澤,地在今山西陽城西北。”②關于“獲澤”在戰國時期的地理沿革,孟嬌、虞同進一步指出:“從地理位置上看,濩澤屬于戰國時期的上黨之地,據上引《水經注》等,歷史時期內曾分別屬于韓、魏兩國。根據《秦本紀》《韓世家》等記載,濩澤轉屬秦國不得晚于前246年(韓桓惠王二十七年)韓上黨最終入秦之時。史書記載表明,韓桓惠王即位之前,秦國主要的侵略目標是楚國、魏國在黃河以南的領土,上黨地區戰事不多,直到前262 年秦試圖一舉吞并韓國上黨,進而引發長平之戰。”同時,也據此認為此璽國別屬韓、屬魏均有可能。

“武萃”還見于盛世曾經拍賣過的一方“左武萃長”官璽,應如程龍東先生讀作《荀子·議兵》篇的“武卒”。③《荀子·議兵》篇記載:“魏氏之武卒,以度取之,衣三屬之甲,操十二石之弩,負服矢五十個,置戈其上,冠軸帶劍,贏三日之糧,日中而趨百里,中試則復其戶,利其田宅。”“故齊之技擊不可以遇魏之武卒,魏之武卒不可以遇秦之銳士,秦之銳士不可以當桓、文之節制,桓、文之節制不可以當湯、武之仁義,有遇之者,若以焦熬投石焉。”郭象注:“武卒,選擇武勇之卒,號為武卒。”還見于《漢書·刑法志》:“齊愍以技擊強,魏惠以武卒奮,秦昭以銳士勝。”可知,“武卒”最有可能是在魏惠王時期組建的,猶如今天的特種兵。故“左武萃髳長”璽(圖2a)無疑當屬魏國,其年代應在魏惠王元年(前369)之后。又結合圖1c中“蒦睪”二字寫法與戈銘作“隻睪”不同,我們認為該璽更可能屬魏而不屬韓。④

最后,我們討論一下“髳”字本義和“髳長”一官職掌。根據璽文和西漢早期官印“髳”字從“矛”而不從“敄”,我們認為《說文》髟部“鬢”的解說很可能是不正確的。首先,應先有“髳”字而后有“鬢”,⑤正如典籍和后世字書中的“嵍”字在早期古文字中皆從矛作(《集成》2238)、圍(《新見古代玉印選續》下65), ⑥三晉璽文“瞀”字作(《匋璽室藏古璽印選》242)等。據古文字字形寫法,“髳”字從長矛聲,聯系其作為武官長,其造字本意很可能指長矛。類比發弩,①“髳長”一官很可能是長矛部隊之長官。

綜之,以上二璽職官釋作“髳長”當無疑義。“髳長”很可能是長矛部隊之長官。據璽印我們可知,“髳長”一官至遲在戰國時期就已經產生了,戰國之“髳長”或屬之于縣邑,或直屬于軍隊,“髳長”又可分為左髳長和右髳長,漢令“髳長”職掌當源自戰國時期職官“髳長”。如以上論證可信,那么此二璽的釋讀不僅為解決文字學中字釋讀提供了直接的字形依據,也補充了傳世典籍中關于“髳長”一官記載之缺。

附記:本文的寫作得到吳師振武先生和吳良寶、李春桃、周忠兵三位老師的鼓勵和指點,此外匿名審稿專家、孔令通師姐、李昭陽師兄,同學蔡振華、何義軍、魯超杰也為本文的寫作提出了寶貴意見,謹此致謝!

2021年4月17日初稿

2021年9月3日改定

(責任編輯:姜慧)