定縣漢簡《論語》校讀三則

鄭子良中國文化遺產研究院

摘要:本文結合定縣漢簡保護與信息提取項目重新獲取的圖像,對定縣漢簡《論語》篇三例字詞進行探討,認為原整理者所釋簡1666“”當是“亡”字俗體;所釋簡1586“”當是“棧”,系“柴”音近而訛,“獻”“遮”分別為“喭”“庶”音近通假,“居”字可能為“屢”字省形。此外,簡2053“亦”字,則體現了《魯論語》與《古論語》在文字上的差別。

關鍵詞:定縣漢簡論語校讀

1973年,在河北定縣八角廊村40號漢墓中發掘出土大量竹簡。根據發掘報告,其中初步被認為是《論語》的漢簡有620多枚,殘簡居多,錄成釋文的共7576字,不足今本《論語》的二分之一,并指出簡本和傳本有不少差異(多達700多處)。①由于這批簡炭化嚴重,資料公布時僅有張守中先生摹本,并無竹簡圖像照片。雖然《文物》及文物出版社先后發布了相關材料,但因材料所限,關于定縣漢簡《論語》的相關探討難以深入。②2019年以來,河北省文物考古研究院與清華大學出土文獻研究與保護中心、中國文化遺產研究院古文獻研究室、荊州文物保護中心聯合啟動定縣漢簡保護與信息提取項目,重新獲取了較為清晰的原始圖像,為深入研究提供了重要依據。本文即結合此次新獲取的圖像,舉代表性的三例進行探討。③

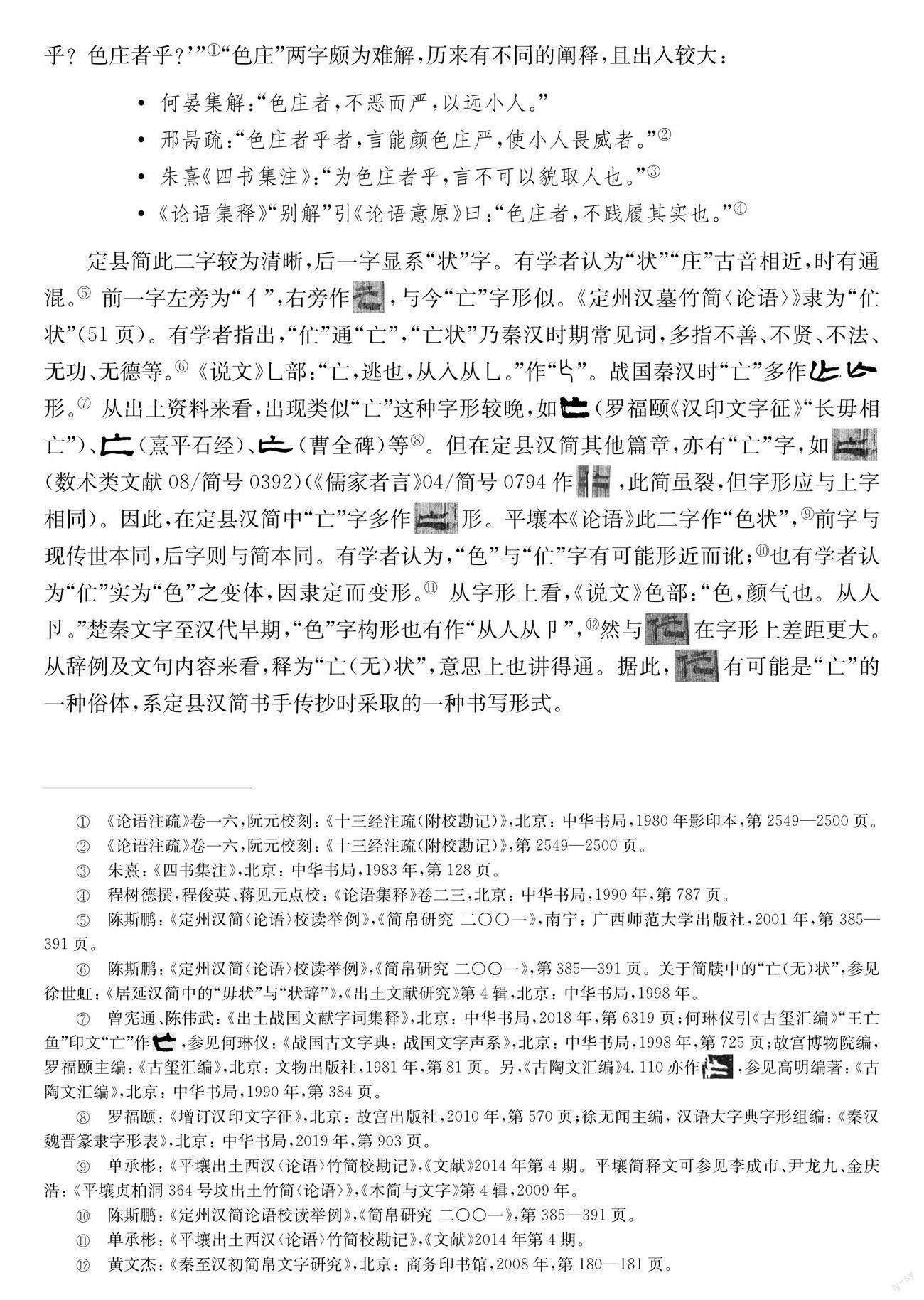

此段文字應屬《論語·先進第十一》。《十三經注疏》本作:“子曰:‘論篤是與,君子者乎?色莊者乎?”①“色莊”兩字頗為難解,歷來有不同的闡釋,且出入較大:

.何晏集解:“色莊者,不惡而嚴,以遠小人。”

.邢昺疏:“色莊者乎者,言能顏色莊嚴,使小人畏威者。”②

.朱熹《四書集注》:“為色莊者乎,言不可以貌取人也。”③

.《論語集釋》“別解”引《論語意原》曰:“色莊者,不踐履其實也。”④

定縣簡此二字較為清晰,后一字顯系“狀”字。有學者認為“狀”“莊”古音相近,時有通混。⑤前一字左旁為“亻”,右旁作,與今“亡”字形似。《定州漢墓竹簡〈論語〉》隸為“狀”(51頁)。有學者指出,“”通“亡”,“亡狀”乃秦漢時期常見詞,多指不善、不賢、不法、無功、無德等。⑥《說文》乚部:“亡,逃也,從入從乚。”作“”。戰國秦漢時“亡”多作匕形。⑦從出土資料來看,出現類似“亡”這種字形較晚,如(羅福頤《漢印文字征》“長毋相亡”)、亡(熹平石經)、(曹全碑)等⑧。但在定縣漢簡其他篇章,亦有“亡”字,如(數術類文獻08/簡號0392)(《儒家者言》04/簡號0794作,此簡雖裂,但字形應與上字相同)。因此,在定縣漢簡中“亡”字多作形。平壤本《論語》此二字作“色狀”,⑨前字與現傳世本同,后字則與簡本同。有學者認為,“色”與“”字有可能形近而訛;也有學者認為“”實為“色”之變體,因隸定而變形。從字形上看,《說文》色部:“色,顏氣也。從人卪。”楚秦文字至漢代早期,“色”字構形也有作“從人從卩”,然與在字形上差距更大。從辭例及文句內容來看,釋為“亡(無)狀”,意思上也講得通。據此,有可能是“亡”的一種俗體,系定縣漢簡書手傳抄時采取的一種書寫形式。

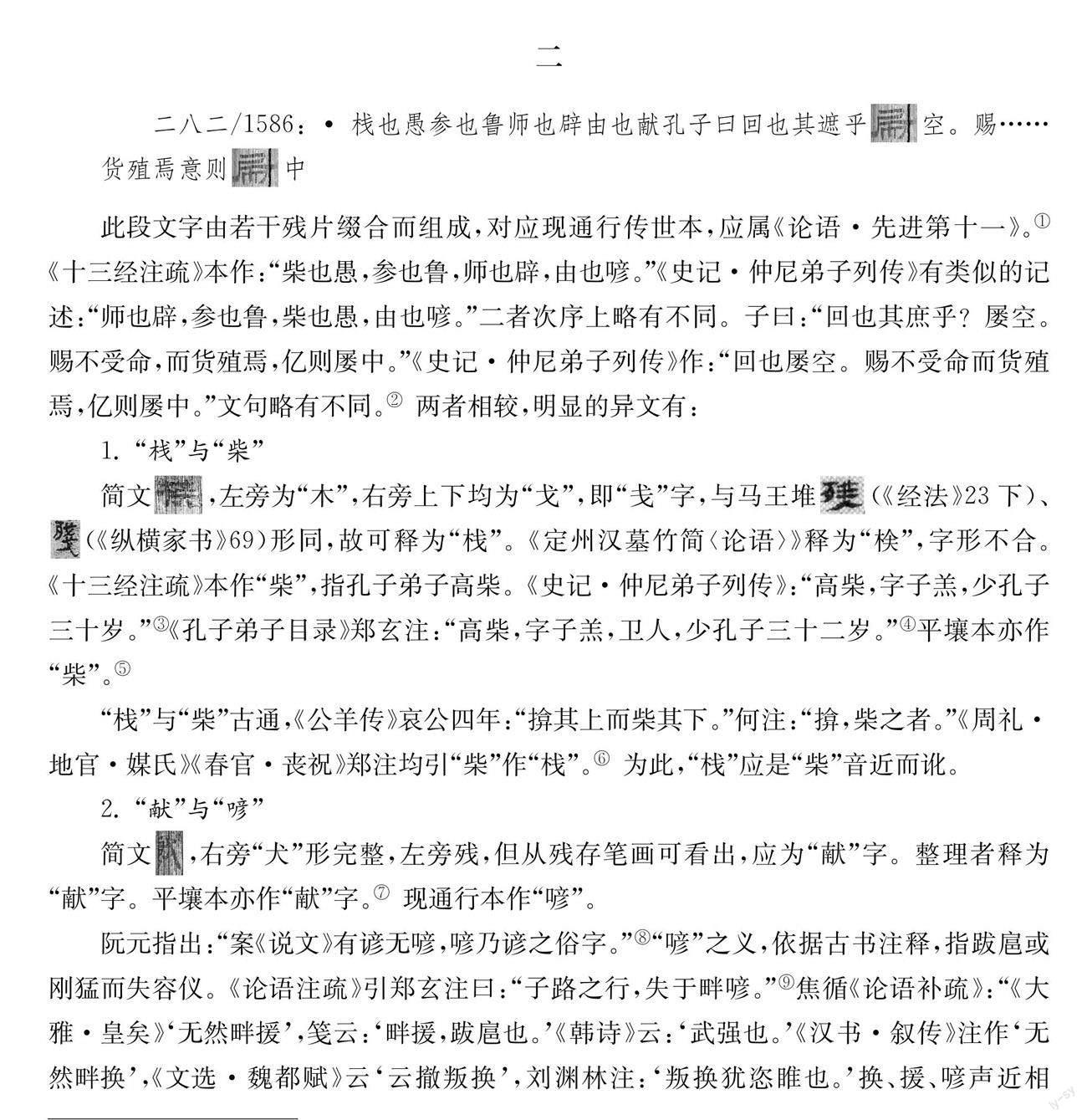

此段文字由若干殘片綴合而組成,對應現通行傳世本,應屬《論語·先進第十一》。①《十三經注疏》本作:“柴也愚,參也魯,師也辟,由也喭。”《史記·仲尼弟子列傳》有類似的記述:“師也辟,參也魯,柴也愚,由也喭。”二者次序上略有不同。子曰:“回也其庶乎?屢空。賜不受命,而貨殖焉,億則屢中。”《史記·仲尼弟子列傳》作:“回也屢空。賜不受命而貨殖焉,億則屢中。”文句略有不同。②兩者相較,明顯的異文有:

1.“棧”與“柴”

簡文,左旁為“木”,右旁上下均為“戈”,即“戔”字,與馬王堆(《經法》23下)、(《縱橫家書》69)形同,故可釋為“棧”。《定州漢墓竹簡〈論語〉》釋為“”,字形不合。《十三經注疏》本作“柴”,指孔子弟子高柴。《史記·仲尼弟子列傳》:“高柴,字子羔,少孔子三十歲。”③《孔子弟子目錄》鄭玄注:“高柴,字子羔,衛人,少孔子三十二歲。”④平壤本亦作“柴”。⑤

“棧”與“柴”古通,《公羊傳》哀公四年:“揜其上而柴其下。”何注:“揜,柴之者。”《周禮·地官·媒氏》《春官·喪祝》鄭注均引“柴”作“棧”。⑥為此,“棧”應是“柴”音近而訛。

2.“獻”與“喭”

簡文,右旁“犬”形完整,左旁殘,但從殘存筆畫可看出,應為“獻”字。整理者釋為“獻”字。平壤本亦作“獻”字。⑦現通行本作“喭”。

阮元指出:“案《說文》有諺無喭,喭乃諺之俗字。”⑧“喭”之義,依據古書注釋,指跋扈或剛猛而失容儀。《論語注疏》引鄭玄注曰:“子路之行,失于畔喭。”⑨焦循《論語補疏》:“《大雅·皇矣》‘無然畔援,箋云:‘畔援,跋扈也。《韓詩》云:‘武強也。《漢書·敘傳》注作‘無然畔換,《文選·魏都賦》云‘云撤叛換,劉淵林注:‘叛換猶恣睢也。換、援、喭聲近相通。……皇疏:王弼云:‘喭,剛猛也。說與鄭君義同。邢本‘吸喭作‘畔諺,沿俗改字。而疏云:舊注作‘吸喭。《字書》:‘吸喭,失容也。言子路性行剛強,常吸喭失于禮容也。”①

從字義講,《說文》犬部:“獻,宗廟犬名羹獻,犬肥者以獻之。從犬鬳聲。”段注:“獻本祭祀奉犬牲之稱,引伸之為凡薦進之稱。按《論語》鄭注曰:‘獻猶賢也。獻得訓賢者,《周禮》注獻讀為儀。”“喭”字不見錄于《說文》,《說文》言部段注:“按此與《尚書》乃逸乃喭、《論語》由也喭,皆訓吸喭者各字。”根據簡文上下文可知,“喭”與“愚”“魯”“辟”分別為孔子對子路與子羔、曾參、子張四位弟子性格缺陷的精到點評,《論語集釋》引楊氏曰:“四者性之偏,語之使知自勵也。”②從《論語》對子路性格特征的描述看,其缺點就在于剛猛甚至流于粗魯,比較符合“喭”之義,而“獻”之本義與簡文文意不甚相合。

從字音看,“獻”為曉母元部字,“喭”為疑母元部字,曉母、疑母為旁紐,音近可通。③《書·無逸》:“乃逸乃喭。”《漢石經》“喭”作“憲”;④《隸釋一》《成陽靈臺碑》“驛憲漁”,洪適釋:“憲當讀為獻也。”⑤故簡文“獻”字應是“喭”的音近通假字。

3.?遮”與“庶”

簡文,雖右半略殘,但確為“遮”字。《十三經注疏》本作“庶”。《說文》辵部:“遮,遏也,從辵庶聲。”段注:“《易》:‘用錫馬蕃庶。鄭讀為‘藩遮。”兩字古音相通。《說文》廣部:“庶,屋下眾也。”段注引《釋言》曰:“庶幾,尚也。”此“遮”字應是“庶”的音近通假字。

4.與“屢”

簡文,整理者釋為“居”字,并認為可能是“屢”的省體。但從字形上看,上為“尸”形,下為“而”形,與“居”字字形不合。《史記·仲尼弟子列傳》:“賜不受命,而貨殖焉,億則屢中。”⑥《漢書·貨殖列傳》有類似記述曰:“賜不受命,而貨殖焉,意則屢中。”⑦均作“屢”。何晏集解也稱:“屢猶每也。”平壤本作“屢空。賜不受命如□□焉,億則居中”,前字作“屢”,后字釋“居”。⑧

字應是從尸、從而得聲。《說文》新附字:“屢,數也……從尸,未詳。丘羽切。”“屢”為見母侯部字,與“而”音相去較遠,與“屢”從形上看,有省形的可能。

5.?億”與“意”

簡文,字甚清晰,《十三經注疏》本作“億”(皇侃本作“憶”)。邢昺疏:“億,度也。”為臆測、揣度之義。《漢書·貨殖傳》引師古注曰:“意讀曰億。”平壤本亦作“億”。①

《說文》心部:“意,志也。”段注:“志即識,心所識也。意之訓為測度,為記。”并引《子罕》“不逆詐,不億不信”、《憲問》“億則屢中”,稱其字俗作“億”。②然據《荀子·賦篇》:“君子設辭,猜測意之。”注:“意者,度也。”③《漢書·鼂錯傳》:“臣竊意其冬來南也。”顏師古曰:“意,疑之也。”④意、億兩字古音相近,早至漢初,“意”“億”二字通行。

三

此簡雖簡首尾殘,“以”“矣”均殘半,但字形基本完整。此段文字對應《十三經注疏》本《述而第七》:“子曰:‘加我數年,五十以學《易》,可以無大過矣。”兩者的區別在于“易”“亦”不同。原整理者釋此字為“亦”。

唐陸德明《經典釋文》卷二十四《論語音義》:“加我數年,五十以學,亦可以無大過矣。”

《音義》:學易:如字。《魯》讀“易”為“亦”,今從《古》。⑤

《音義》中的《魯》為《魯論語》,《古》為《古論語》。陸氏乃是引用鄭玄《論語注》,在敦煌寫本《論語鄭玄注》中也有類似的記載。⑥由于《論語》通篇涉及《易》僅此一處,李學勤先生曾撰文指出,這處異文意義非常重大,并指出《魯論語》與《古論語》乃文字上的差別,而不僅是讀法上的差別。⑦通過核驗新獲圖版,定縣漢簡此字確作“亦”,正體現了這種差別。

綜上,定縣漢簡《論語》與《十三經注疏》本等傳世本在字形方面的差異情形多見,且部分為當今罕見的字形,呈現出較為獨特的書寫風貌。這為《論語》版本校勘和研究提供了重要的素材。

附記:本文撰寫得到胡平生、賈連翔等先生幫助,謹致謝忱。

(責任編輯:姜慧)