“新文科”背景下《努瑪阿美》的民族元素與教學研究

摘 要:本文以“新文科”建設為背景,通過對鋼琴課程與民族文化交叉融合式教學深入探索音樂與文學、哲學、美學、思政等學科交叉融合促進鋼琴專業跨文化、跨學科、跨技術、跨地域發展,同時拓寬專業學生及演奏者知識視野,增強學生自信心、自豪感,堅定文化自信。

關鍵詞:“新文科”;民族元素;鋼琴教學;跨學科

中圖分類號:G42文獻標識碼:A文章編號:2096-0905(2023)29-0-03

一、“新文科”理念的提出對鋼琴教學的影響

中共中央于2018年8月提出“新文科”概念,要求“高等教育要努力發展新工科、新醫科、新農科、新文科”。

“新文科”是相對于傳統文科而言的,以突破傳統文科的思維模式,把新技術融入哲學、文學、語言等諸如此類的課程中,從而打造文科“金專”并為學生提供綜合性的跨學科學習,達到知識擴展和創新思維的培養。

鋼琴課程與民族文化交叉融合式教學是新文科背景下的一種模式并為藝術、音樂包括鋼琴教育提供了多種可能性,使學科交叉互補可以更好地幫助學生理解音樂內涵。鋼琴課程的適當改革,能更好地適應復合型人才的培養,從而提高人才的綜合素質。

二、文化語境下的鋼琴演繹

當前,需要對文化的核心概念進行分析、判斷、重建并尋求具有智慧深度的音樂教育和實現多元文化相互尊重的文化理解并促進“新文科”背景下音樂表演專業人才培養,有助于提高演奏者的專業知識與技能并提升音樂、鋼琴教育專業的學科強度與學科優越價值。

在新文科建設推動下,應加強文學與藝術的推進從而使演奏和教學擺脫單純的技巧研習和感性認知,建立起從文本分析到演奏闡釋的鋼琴演奏和教育理論路徑。

(一)發展現狀

鋼琴作為一門藝術課程,其傳授演奏技巧的同時又使學生加深對音樂作品的理解。而高校專業教師作為一名教育推進者,需要積極結合音樂教育專業的特色與其他學科融合,實現學科之間的相互滲透和交流。在學科融合之間挖掘新材料并提出問題,推動學科良好發展。在教學過程中使演奏者全面學習可以將音樂史、鋼琴藝術史融入課程中拓寬學生的視野,了解前沿的學術動態。

作為鋼琴專業學生要將知識、技能和理論探究融為一體,做到由淺入深、由表及里并增強演奏者對音樂的感悟與審美,更深層次地進行音樂傳承。表演者既要在熟練的技巧上找到與自身審美水平相適應的作品,又要通過自身的審美修養,選擇相應的審美水平。

筆者認為,演奏技術與音樂素養不容分割。作為專業院校的學生必須認識自身作為新時代大學生的社會責任與義務,樹立正確的價值觀與人生觀。在展現自身才華與提高鋼琴演奏能力的同時,必須將理論與實踐相結合促進我國音樂文化的傳承與創新,將鋼琴演奏作為媒介為我國文化軟實力的提升貢獻力量。

(二)探索意義

新文科的“新”就是要強調學科交叉,在學科邊界上形成與拓展新的知識領域,尤其是要與科技相結合,實現文理交叉。作為文科來說文學代表一個民族的藝術和智慧,是優秀傳統文化表現的一種形式,而藝術學科的發展必然需要倚靠文學的積淀并融入人文類課程如文學、哲學、美術、舞蹈的支撐使文學、藝術齊驅并進共同發展。例如,現在許多改編的優秀中國鋼琴作品活躍在音樂的舞臺上,鋼琴演奏作為藝術領域的核心課程其教學價值不僅僅在于演奏音符,更多的使演奏者領略作品的時代意義與社會價值并傳遞作品中蘊含的民族精神。演奏者需要多學習中國作品背后的精髓,改變以往傾向于演奏技能、音樂表達的單一思維方式實現演奏者在嫻熟地掌握作品技巧的同時從而游刃有余地表達中國風格鋼琴作品的韻味。

(三)鋼琴藝術的文化特征

“音樂作為文化的具體形式之一,其發展總是與社會環境的變遷由此形成的民族文化變遷相聯系[1]。”隨著時代的發展,我國的作曲家在進行鋼琴作品創作時,將鋼琴作品的內容與不同的民族文化、地方特色及個人思想進行融合體現出了“中和”的文化內涵,“和”乃“和而不同”,在《左傳》中亦有記載。晏嬰將“和”比作羹,羹中包含多種不同食材,混于一碗,嘗起來卻分外美味。而“同”似水,雖可容納萬物,但流水定會稀釋物之本性,終被同化為一種物質[2]。如今中國音樂的發展體現了對中國文化傳統的“傳承與揚棄”,如在鋼琴曲《皮黃》中,作曲家巧妙地將“板腔體”與西方變奏曲式結構滲透在一起并抓住了“西皮”與“二黃”各自不同的音樂結構特點并貫穿在旋律與和聲中,構成了一曲生動的京劇聲腔的意境。

三、“新文科”背景下《努瑪阿美》的教學實踐探索

(一)《努瑪阿美》的含義

哈尼族作為一個沒有文字的民族,它的歷史、文化、音樂靠口傳心授的方式傳承,在哈尼族的《創世史詩》中所描述的“努瑪阿美”是一個有著清澈見底望不到邊的有水的地方,哈尼的先民們在這里繁衍生息了自己的后代。

作曲家張朝為表達對久別故鄉的深深思念與美好暢想便寫下獨奏曲《努瑪阿美》,《努瑪阿美》是張朝“土風集”中的代表作之一。他寫土風,是因為原生態的野性活力賦予了我們最鮮活的生命力與最樂觀的精神,使紅河哈尼族在漫長歷史進程中不斷傳承發展。因此,在學習這首作品過程中,演奏者在傳統技術訓練之外拓展鋼琴演奏技術的同時,還要從作品中理解民族精神內涵體會中國音樂文化的博大精深。

(二)中西音樂文化融合

1.地域特征

中國鋼琴音樂與西方鋼琴音樂有著各自的歷史發展,在發展過程中這兩者的創作技法、音樂的表現形式、演奏方法都各不相同,西方鋼琴音樂在創作和表現手法等方面強調作品結構的比例均衡,旋律層次清晰可聽[3]。而中國鋼琴音樂加入了一些少數民族特有的調式彰顯不同地方的自然、風俗、文化使得鋼琴音樂能夠和傳統樂器融為一體,把地域風情表現得淋漓盡致。正如李吉提教授所言:“有時候混血兒也是很漂亮的”[4]。

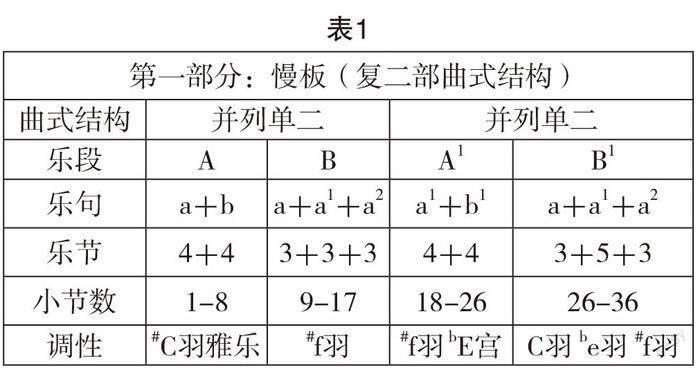

《努瑪阿美》前25小節的慢板旋律,蜿蜒起伏的旋律線條猶如哈尼梯田。哈尼梯田在修建中高度遵循“森林-溪流-村寨-梯田”的四度同構。開頭A段(1-8小節)像梯田修建中的森林,B段(9-17小節)進入溪流,從18小節開始到26小節將A段移調到#f羽雅樂上重新陳述,就像修建梯田時又回到了村寨(見表1)。

在慢板部分的第2小節左手由小三和弦構成,隨著右手中聲部A音的加入與左手和弦低音形成一個六度關系在聽覺上給人一種不穩定的感覺。在第3小節左手#F音像是跌落到了人生峽谷,整個樂句既描繪了大自然的風貌又寄托了作曲家的思鄉之情。

在38小節開始的快板主題(見譜例1),作曲家把這部分視為“生命的覺醒”[5]。在快板主題37小節到48小節左手純五度一直持續,而39小節的右手#G-#D-#G幾個音開始猶如哈尼族居住的山頂,就像哈尼族的遷徙把房屋建立在半山腰,依山勢開墾梯田,依山勢建村立寨,更像“高聳入云”的哀牢山敵人不會來侵襲,是敵人過不到的頂峰。

2.民族器樂的模仿

作曲家張朝曾在訪談中提道:“精神是民族的,但表現手法一定是世界的,就像放風箏,風箏飛得再高線也不能斷,這股線就是我們的民族性。”

在《努瑪阿美》第111-114小節,模仿云南民間彈撥樂器四弦的聲響和神韻,傳統的彝族四弦琴多為四弦九品,定弦為內弦二根同音,音高為d-a或c-g,內外弦為純五度關系(一些特定的曲子,也有純四度定弦),在作品《努瑪阿美》第112小節開始右手旋律向下數最后一個音?F到下一小節第一個音?C正好為純四度關系,隨后左手也加入了純五度音程?G-?D,這正好體現了彝族四弦琴的特點。作曲家以鋼琴為媒介用豐富的曲調模仿樂器的音色,訴說著許許多多語言無法表露的心聲。

(三)教與學的“新”探索

1.教學價值——了解哈尼族的民族舞蹈

哈尼族舞蹈由于受到自然環境、社會環境、文化環境等方面的影響,一些具有濃郁原始風格的舞蹈,如扇子舞、铓鼓舞、羅作作、木雀舞、碗舞等都得到了較好的保存。

在棕扇舞配樂演奏的曲調中呈現出兩個特點:一是在節拍方面,常見使用的節拍有單拍子的2/4拍、3/4拍以及復拍子的4/4拍和無規則的2/4、3/4混合拍。二是在節奏方面,除常規節奏使用外,頻繁使用的節奏為前短后長的節奏型。

在《努瑪阿美》這首鋼琴作品中,舞蹈元素是聽眾最大的感受,而這些舞蹈的節奏韻律滲透在作曲家所創作的每一個細小的音符、動機或旋律中。例如,第二部分五部回旋曲式中運用了大量的復合節奏,如 3/8、5/8、6/8、9/8 拍等。所運用的變換節拍模仿了哈尼族棕扇舞音樂特征,不同節奏相互重疊在一起不斷交替變化,使音樂充滿律動的同時讓人始終捉摸不透節奏的變化規律,豐富音樂層次。

在棕扇舞的音樂演奏過程中,各打擊樂器的節奏均以牛皮鼓領奏的節奏為準或相同,節奏常見于以四分音符為拍點的單一規整節奏及散拍子的自由節奏形態,一般散拍子出現在各類曲調的開頭和結尾處,根據舞者或演奏者情緒需要,其速度、力度均有所變化和對比。作曲家在鋼琴上運用了#G-#F的小七度音程模仿鼓點節奏,為54小節開始棕扇舞節拍增加了緊湊感。

在這段音樂中,專業學生在演奏學習和彈奏作品時需作相關民族舞蹈的基本知識探究,以便更好地詮釋作品的情感,貼近作曲家的創作意圖。

2.藝術價值——把握演奏中的音樂意境

音本無形,畫本無聲,對于音樂而言鋼琴是媒介,在音樂的創作中作曲家要譜寫出有形且流動的聲音,畫家在繪畫時要繪制出一種有聲有感有韻味的筆墨。而“白描”作為中國畫的基礎用最簡潔概括的筆墨,不加任何色彩地烘托渲染形象,無論是描繪人物形象還是高山流水都是“形似”與“神似”完美結合的產物。

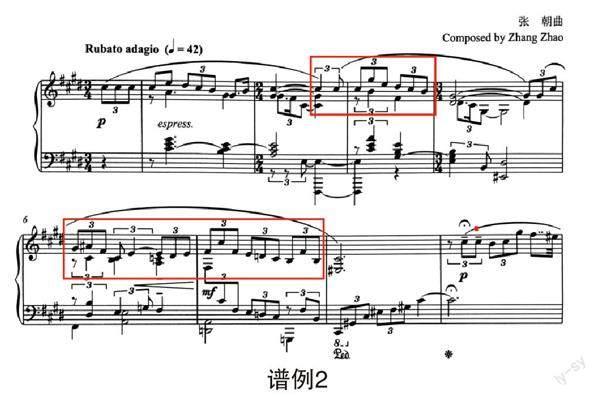

在“慢板”樂章中,作曲家融入了眾多山水畫的意境,使旋律襯托出哈尼族哀牢山的“巍峨”。例如,在音樂的發展中,右手織體由連續的三連音(見譜例2)構成描繪云南峽谷由遠到近由“模糊”到“清晰”的意象,恰似中國畫中“白描”的畫法,既樸素簡潔又概括明確,不施色彩的特點。因此在演奏這首作品時,需要演奏者把握意境中的空間感,又要彈出虛實的強烈對比。

3.增強民族音樂認同感——正向引導思政元素

“深化文明交流互鑒,推動中華文化更好走向世界。”中國鋼琴作品經過近百年的發展,已經成為中國音樂文化中重要的組成部分,體現了民族整體的審美觀念和濃郁的中國美學氣質。

作曲家張朝在創作《努瑪阿美》時將紅河地區哈尼族、彝族獨特的民族舞蹈、民族樂器、民族調式與鋼琴這一“舶來品”完美結合,同時巧妙運用西方作曲技法將橫向進行的五聲調式音樂材料作縱向疊置并用純四純五度模仿民族樂器四弦,給聽眾帶來了不同的民族音樂韻味。

在這樣一個變革的時代、全新的時代,鋼琴演奏者同時也作為文藝工作者應當承百代之流,會當今之變,傳播中國價值觀并將蘊含優秀中華傳統文化的鋼琴作品傳遞給聽眾。以學習鋼琴作品《努瑪阿美》為契機,將音樂與課程思政作為溝通的紐帶,使聽眾及演奏者更加廣泛地接受和鑒賞中國鋼琴音樂。

在彈奏這首作品時演奏者應發掘作品背后深刻的情感并通過文藝手段增強演奏者的思想政治意識,并推廣民族音樂弘揚中華民族精神,體會少數民族熱鬧的節日氛圍、積極向上的生活態度和對美好生活的向往之情等。

四、結束語

“新文科”理念的提出,使文科與藝術學科呈現出更加深刻的聯系,給予了民族音樂與鋼琴教育新生命。全文在“新文科”特征基礎上對鋼琴獨奏曲《努瑪阿美》進行了音樂解讀和思政理念分析。在今天,中國民族音樂為西方作曲技術提供豐富的資源與靈感,民族舞蹈、器樂的神韻移植在鋼琴作品中,使其既展示了民族精神又放射出七彩光芒。中國鋼琴音樂需要結合民族特色和時代特征去實現中西文化交融與溝通,這樣才能夠更好地實現中國鋼琴藝術文化全面提升。

參考文獻:

[1]代百生.中國鋼琴音樂研究[M].上海:上海音樂學院出版社,2014.

[2]陳思君.《哀牢狂想》中的“和而不同”思想[J].湖南師范大學,2020(17):90-92.

[3]王珺.結構史視域下的19世紀歐洲鋼琴演奏技術發展研究[D].江西師范大學,2020.

[4]姜小露.行之愈篤,則知之益明——李吉提《中國當代音樂分析》及其相關研究讀后[J].音樂研究,2017(02):123-128.

[5]李小銀.音樂的“愛之路”——當代作曲家張朝《努瑪阿美》訪談記[J].音樂生活,2022(10):4-8.

基金項目:2022年江蘇省研究生實踐創新計劃項目“‘新文科背景下民族音樂與鋼琴教育的交叉融合性研究——以《努瑪阿美》為例”(項目編號:SJCX22_1016)。

作者簡介:敬思汐(1994-),女,四川成都人,碩士研究生,從事鋼琴演奏研究。