革命文化融入小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)的思路與策略

吳舒瑩?黃丹怡

[摘要] 革命文化是新時(shí)代小學(xué)語(yǔ)文傳承文化記憶的載體。基于文化記憶理論的視角,革命文化融入小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)可以參照“革命精神作為凝聚性結(jié)構(gòu)在文化記憶框架中發(fā)揮核心作用”“革命故事文本向儀式過(guò)渡中促進(jìn)文化記憶形成”“英雄人物個(gè)體記憶通過(guò)重塑匯集成集體記憶”的基本思路。由此,提出革命文化融入小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)的實(shí)施策略,強(qiáng)化革命傳統(tǒng)教育,促進(jìn)文化自信融入語(yǔ)文教學(xué)。

[關(guān)鍵詞] 革命文化;文化記憶理論;小學(xué)語(yǔ)文教學(xué);培根鑄魂

黨的二十大報(bào)告提出“傳承紅色基因,賡續(xù)紅色血脈”,要求用好紅色資源,以革命文化教育為核心,牢記初心使命,傳承黨的紅色基因,加強(qiáng)革命傳統(tǒng)教育,推動(dòng)革命文化教育的常態(tài)化、長(zhǎng)效化。新課標(biāo)將“文化自信”作為學(xué)生學(xué)科核心素養(yǎng)之一,在育人目標(biāo)設(shè)計(jì)上充分體現(xiàn)了中國(guó)特色。革命文化承載著中國(guó)共產(chǎn)黨的奮斗發(fā)展歷史,凝練了無(wú)數(shù)革命先輩艱苦奮斗的心血,是義務(wù)教育語(yǔ)文課程中不可或缺的一部分。如何將革命文化融入小學(xué)語(yǔ)文教學(xué),讓學(xué)生樹立文化自信,增強(qiáng)文化認(rèn)同,是語(yǔ)文課程的重要議題。

文化記憶理論關(guān)注“回憶、認(rèn)同和文化的延續(xù)”,將革命文化作為“文化記憶”的內(nèi)容載體,傳承革命精神與愛(ài)國(guó)主義教育,對(duì)革命文化在小學(xué)語(yǔ)文課堂中的落實(shí)有著理論指導(dǎo)意義。基于文化記憶理論,本文建構(gòu)革命文化融入小學(xué)教學(xué)的基本思路與實(shí)踐路徑,為文化自信融入小學(xué)語(yǔ)文課堂教學(xué)提出建議和參考。

一、文化傳承:革命文化融入小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)的基本思路

培根鑄魂是革命文化融入語(yǔ)文教學(xué)的主要目標(biāo)。從文化記憶理論的視角出發(fā),革命文化是新時(shí)代小學(xué)語(yǔ)文課堂傳播文化記憶的載體,它將革命文化的集體記憶和個(gè)體記憶進(jìn)行協(xié)調(diào)組織,讓革命文化歷經(jīng)時(shí)代更替、歷史變遷后仍然保持民族與歷史的一致性,在經(jīng)年累月之后仍舊保持本色并加以傳承。文化記憶理論對(duì)以文本等為主要媒介的集體記憶傳承進(jìn)行研究,為革命文化融入課堂教學(xué)與傳承提供了一個(gè)理論構(gòu)架,通過(guò)一個(gè)新視角去回溯中國(guó)百年革命歷程,回溯革命文化的產(chǎn)生、傳承和傳播的過(guò)程,提出革命文化融入小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)的基本思路。

1.革命精神作為凝聚性結(jié)構(gòu)在文化記憶框架中發(fā)揮核心作用

革命精神作為凝聚性結(jié)構(gòu)存在于特定的文本和儀式中,在文化傳承中起著核心作用。從社會(huì)層面看,凝聚性結(jié)構(gòu)是成員共同的經(jīng)驗(yàn)、期待和行為所構(gòu)成的具有規(guī)范性作用的象征意義體系。凝聚性結(jié)構(gòu)是將需要被銘記的經(jīng)驗(yàn)和回憶以一定的形式固定下來(lái),并在“重復(fù)”和“現(xiàn)時(shí)化”中對(duì)文化認(rèn)同起“敘事性”作用。革命精神作為時(shí)代精神和群眾生活的真實(shí)反映,折射了二十世紀(jì)上半葉中國(guó)社會(huì)革命的發(fā)展歷程。統(tǒng)編教科書里的革命文化人物、要求及革命力量是密切聯(lián)系在一起的,如何將革命精神通過(guò)內(nèi)容載體傳承給學(xué)生,既是一個(gè)體現(xiàn)教育與文學(xué)、歷史互動(dòng)的學(xué)術(shù)命題,也是一個(gè)增強(qiáng)文化自信、認(rèn)同中華文化的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

2.革命故事文本向儀式過(guò)渡中促進(jìn)文化記憶形成

中國(guó)的革命文化記憶是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期歷史積淀傳承下來(lái)的,比起虛擬的文學(xué),它是以真實(shí)回憶的形式最后凝結(jié)成為真實(shí)故事的文本。這種革命文化記憶是革命烈士回憶形象的“現(xiàn)時(shí)化”,融入民族的文化記憶中。革命文化體裁有利于學(xué)生積累素材,推動(dòng)小學(xué)生樹立基本的革命歷史觀,了解人物事跡,凸顯出語(yǔ)文的實(shí)踐性。例如,毛澤東的《七律·長(zhǎng)征》依托七律詩(shī)展現(xiàn)了紅軍長(zhǎng)征克服的困難,不同體裁的革命文學(xué)內(nèi)容擴(kuò)大了革命精神傳播的方式,以文化人,豐富了革命文化課程資源,有助于學(xué)生綜合發(fā)展語(yǔ)文核心素養(yǎng)。

教科書革命文化的經(jīng)典文本體現(xiàn)了從儀式的一致性到文本的一致性,它保證了連續(xù)性即身份認(rèn)同,又在時(shí)代視域下體現(xiàn)了革命的歷史意義。縱觀小學(xué)生高、中、低三個(gè)學(xué)段,革命文化的經(jīng)典文本一直是貫穿文學(xué)閱讀的學(xué)習(xí)任務(wù)群中的重要內(nèi)容,這要求學(xué)生閱讀并學(xué)習(xí)革命領(lǐng)袖、革命英雄、愛(ài)國(guó)故事的篇章,能欣賞與革命戰(zhàn)士有關(guān)的文學(xué)作品,感受革命先烈偉大的人格力量。革命文化教育表達(dá)對(duì)革命英雄、仁人志士的崇敬之情,其根本目的是鼓勵(lì)學(xué)生對(duì)美好生活的向往,正確認(rèn)識(shí)生命的價(jià)值,進(jìn)而繼承與弘揚(yáng)革命文化。這種文化傳承作用一直是站在整個(gè)人類民族的生命高度看待革命的價(jià)值,開闊了學(xué)生的視野,避免以狹隘的眼光看待歷史與

生命。

3.英雄人物個(gè)體記憶通過(guò)重塑匯集成集體記憶

榜樣和典范是文化記憶理論研究的重點(diǎn)。一個(gè)民族的集體記憶不是社會(huì)里每一個(gè)單獨(dú)個(gè)體記憶的簡(jiǎn)單匯集,也不是客觀重現(xiàn),而是一個(gè)高度復(fù)雜的過(guò)程,包含著眾多不同的人、行為、物質(zhì)和主題,以及時(shí)代背景、需求拐點(diǎn)等問(wèn)題。簡(jiǎn)言之,文化記憶是相關(guān)的人根據(jù)現(xiàn)時(shí)代的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集體記憶賦予新的內(nèi)涵的深層文化重塑過(guò)程,這就決定了文化記憶固有的流動(dòng)性。而在文化記憶理論視角下革命文化融入小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)的路徑中,作為具有真實(shí)存在的認(rèn)知儲(chǔ)存功能的英雄人物,他們的榜樣作用一定程度上能夠作為固定的媒介結(jié)構(gòu),讓民族記憶在跨越時(shí)間距離中依舊得到持續(xù)的認(rèn)同。所以,小學(xué)語(yǔ)文的革命文化課堂應(yīng)該以相關(guān)史實(shí)為基本脈絡(luò),通過(guò)革命人物向外拓展,呈現(xiàn)中國(guó)人民奮斗與傳承的家國(guó)情懷,將百年革命斗爭(zhēng)史的精神內(nèi)涵作為教育觀念傳承下去。

通過(guò)對(duì)英雄人物“個(gè)體記憶”的匯集,不斷豐富革命烈士親身經(jīng)歷的記憶內(nèi)容,重塑成中國(guó)人民的集體奮斗記憶,有助于深化小學(xué)生的革命文化認(rèn)同感。從民族角度出發(fā),每一位革命英雄人物作出的偉大貢獻(xiàn)都對(duì)整個(gè)民族革命產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,他們的個(gè)體革命記憶以強(qiáng)大的凝聚力維系著群體的革命文化記憶場(chǎng)。發(fā)揮革命先驅(qū)的作用,遵循了符號(hào)喚醒與激發(fā)、價(jià)值定位與規(guī)范的路徑,使得學(xué)生在語(yǔ)文課堂上記憶內(nèi)化,感受民族覺(jué)醒之深刻,革命榜樣之力量。這些人物的“個(gè)體記憶”的重塑促成集體記憶,一個(gè)偉大的民族,只有個(gè)體的貢獻(xiàn)奮斗,才能生生不息。從個(gè)體記憶向集體記憶的轉(zhuǎn)化,決定了紅色文化的繼承與中華民族的薪火相傳。

二、文化認(rèn)同:革命文化融入小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)的實(shí)施策略

1.通過(guò)經(jīng)典文本的選擇與傳承,促進(jìn)學(xué)生個(gè)體記憶和集體記憶的形成

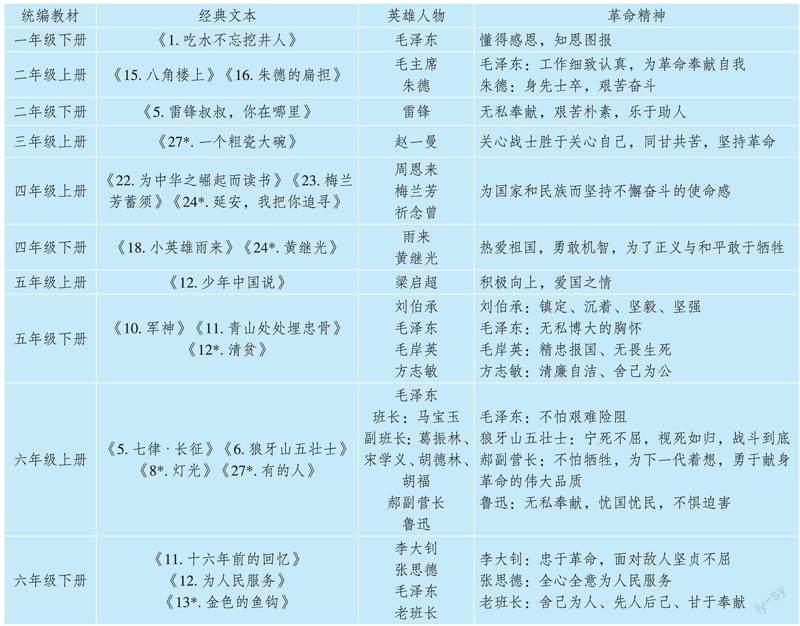

文化記憶理論研究記憶、身份認(rèn)同和文化的延續(xù)三個(gè)問(wèn)題的關(guān)聯(lián),認(rèn)為每種文化都會(huì)形成一種凝聚性結(jié)構(gòu),起到鏈接和聯(lián)系的作用。凝聚性結(jié)構(gòu)把歷史與當(dāng)下鏈接到一起,把英雄人物與身邊的人鏈接到一起,構(gòu)造一個(gè)共同的經(jīng)驗(yàn)、期待和行為空間。新課標(biāo)對(duì)教材編寫有著高標(biāo)準(zhǔn),要求鑄牢學(xué)生的中華民族共同體意識(shí)。為此,本文對(duì)統(tǒng)編語(yǔ)文教材中革命文化的文本進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析(如下頁(yè)表)。

革命文化文本在重現(xiàn)的基礎(chǔ)之上創(chuàng)設(shè)了真實(shí)的歷史場(chǎng)景,利用語(yǔ)言文字的感染力在學(xué)生腦海中復(fù)現(xiàn)了整個(gè)故事的來(lái)龍去脈和細(xì)節(jié)氣氛。例如,四年級(jí)下冊(cè)《小英雄雨來(lái)》與《黃繼光》、五年級(jí)下冊(cè)《青山處處埋忠骨》等課文,這些經(jīng)典文本形成了凝聚性結(jié)構(gòu),經(jīng)歷過(guò)歲月的變遷,它們歷久彌新,依舊保存著寶貴的歷史價(jià)值和文學(xué)價(jià)值,留在小學(xué)語(yǔ)文教科書中。再如,《狼牙山五壯士》《黃繼光》等課文均改編于當(dāng)年報(bào)刊發(fā)表的時(shí)文,這些真實(shí)的文本歷經(jīng)時(shí)代的洗禮,影響了一代又一代的中國(guó)人,在經(jīng)歷多個(gè)版本語(yǔ)文教材改革后依舊保留,是革命文化能夠不斷延續(xù)的基礎(chǔ),它們從“儀式性關(guān)聯(lián)”過(guò)渡到“文本性關(guān)聯(lián)”,在闡釋和回憶層面催生新的凝聚性結(jié)構(gòu)。在世代相傳中它們以文本闡述和回憶對(duì)象的形式延續(xù)了認(rèn)同,對(duì)形成文化記憶里的凝聚性結(jié)構(gòu)有著極為重要的影響,并在“重復(fù)”與“現(xiàn)時(shí)化”中對(duì)文化的認(rèn)同起到“敘事性”作用。

這些經(jīng)典課文經(jīng)過(guò)生動(dòng)形象的敘述,具有鮮活的教育生命力,如《黃繼光》課文中的描寫展現(xiàn)了黃繼光烈士意志頑強(qiáng)和英勇無(wú)畏的革命精神,也將過(guò)去的戰(zhàn)爭(zhēng)、斗爭(zhēng)在當(dāng)代美好生活的框架中喚醒、延續(xù),不斷豐富記憶。當(dāng)今和平年代下,學(xué)生很難體會(huì)到革命的艱辛與戰(zhàn)爭(zhēng)的殘酷,因此教師一定要充分創(chuàng)設(shè)真實(shí)而富有意義的學(xué)習(xí)情境,帶領(lǐng)學(xué)生真實(shí)感受到戰(zhàn)爭(zhēng)的緊張、革命烈士的困難,在偉大革命歷史成就的過(guò)程中形成對(duì)艱苦奮斗的真切理解。教師通過(guò)設(shè)計(jì)研學(xué)活動(dòng),利用多媒體手段,讓學(xué)生的思維聯(lián)想走出教室有限的空間,視野穿越時(shí)間的界限,讓學(xué)生回憶真實(shí)生活里一些受傷流血的經(jīng)歷,喚醒學(xué)生真實(shí)生活體驗(yàn),將學(xué)生拉入革命歷史的框架之內(nèi),讓刻骨銘心的歷史個(gè)體記憶與民族集體記憶產(chǎn)生聯(lián)結(jié),構(gòu)建凝聚性結(jié)構(gòu),促進(jìn)學(xué)生集體記憶的形成。

2.通過(guò)語(yǔ)文教學(xué)滲透革命精神,在接受文化文本中促成革命文化認(rèn)同的形成

在中國(guó),小學(xué)語(yǔ)文實(shí)際上不僅僅單純是一門語(yǔ)言課程,而是集文、史、哲為一體的課程。革命文化融入小學(xué)語(yǔ)文課可以讓學(xué)生的價(jià)值觀從小受到良好的熏陶,對(duì)革命歷史永懷敬畏之心,將革命精神融入價(jià)值觀中。通過(guò)語(yǔ)文教學(xué),學(xué)生在接受語(yǔ)文課本中革命文化的文本中,逐漸增強(qiáng)對(duì)革命文化的認(rèn)同,正如新課標(biāo)提出的“體會(huì)祖國(guó)在長(zhǎng)期奮斗歷程中培育形成的崇高精神和人格風(fēng)范,體認(rèn)英雄模范忠于祖國(guó)和人民的優(yōu)秀品質(zhì),培育民族氣節(jié)和愛(ài)國(guó)主義情懷”。

新課標(biāo)提到的民族氣節(jié)、革命氣節(jié)是中華民族獨(dú)有的民族精神和革命精神,和國(guó)家利益緊緊聯(lián)系在一起,往往以克己復(fù)禮與自我犧牲為精神依歸。國(guó)家與民族的概念一直清晰地烙印在中國(guó)人的心中,自古以來(lái)中國(guó)傳統(tǒng)文化就在宣揚(yáng)堅(jiān)貞不屈的人格與氣節(jié),孟子強(qiáng)調(diào)氣節(jié)的高尚,明朝于謙的《石灰吟》也提到“粉骨碎身渾不怕,要留清白在人間”。革命文化內(nèi)容里體現(xiàn)出來(lái)的氣節(jié),代表了中國(guó)人獨(dú)有的不屈不撓的意志與在敵人面前不屈服的品質(zhì),是革命文化的內(nèi)在精神傳統(tǒng)。比如,六年級(jí)上冊(cè)《狼牙山五壯士》里的戰(zhàn)士們寧死不屈、視死如歸、戰(zhàn)斗到底和勇于為革命獻(xiàn)身的故事,讓學(xué)生在語(yǔ)文課堂中受到革命文化內(nèi)容的充分感染,感受到革命精神的使命感和強(qiáng)烈的憂患意識(shí),從價(jià)值觀的角度對(duì)學(xué)生產(chǎn)生引領(lǐng)和教化功能,促進(jìn)革命文化認(rèn)同的形成。

3.通過(guò)文本選擇精選英雄人物,將英雄的個(gè)體記憶匯聚成時(shí)代的集體記憶

文化記憶能夠鞏固和傳播集體形象,其通過(guò)符號(hào)和象征增進(jìn)集體成員對(duì)共同記憶的認(rèn)同感,是一套可以被反復(fù)使用的系統(tǒng)。在革命文化內(nèi)容教學(xué)中,教師可以構(gòu)建文化記憶里的意象系統(tǒng),使得這些革命烈士以“回憶形象”的方式在學(xué)生的客觀精神世界和客觀知識(shí)世界存在,以象征意義為根本指向,從而聯(lián)系英雄人物的品質(zhì),使學(xué)生感受記憶對(duì)象的力量,為學(xué)生保存和延續(xù)民族認(rèn)同感、歸屬感提供記憶之場(chǎng)。

其一,鮮活的革命人物形象極富有感染力。比如,六年級(jí)下冊(cè)的《金色的魚鉤》中的炊事班老班長(zhǎng)舍己為人、先人后己,在食物緊缺的情況下,將營(yíng)養(yǎng)豐富的魚湯讓給年輕的同志;狼牙山五壯士寧死不屈;《小英雄雨來(lái)》里的雨來(lái)面對(duì)日本侵略者毫不畏懼,不泄漏革命人士的蹤跡,機(jī)智勇敢,逃脫敵人的魔掌。借助這些人物形象,學(xué)生能更好地感悟身先士卒、艱苦奮斗、無(wú)私奉獻(xiàn)的革命精神的內(nèi)在意蘊(yùn),逐漸培養(yǎng)學(xué)生主動(dòng)學(xué)習(xí)革命文化內(nèi)容的熱情,延續(xù)紅色血脈。

其二,多視角的人物展現(xiàn)能讓革命人物形象立體化。“每當(dāng)我們回溯這些事件和人物,并對(duì)它們加以反思的時(shí)候,它們就吸納了更多現(xiàn)實(shí)性……這是因?yàn)椋藗儾粩噙M(jìn)行反思,而這些事件和人物就處在這些反思的交匯點(diǎn)上。”多視角的人物形象敘述提供了故事真實(shí)性的依據(jù),將革命記憶里扁平化的人物形象立體化起來(lái),如《十六年前的回憶》是革命先烈李大釗的女兒親筆寫的回憶文本,從女兒的視角敘述了李大釗被迫害的史實(shí);《青山處處埋忠骨》中從毛主席秘書的視角看到了“淚水”,敘述了烈士毛岸英與毛主席生離死別的悲痛故事,以及毛主席對(duì)毛岸英烈士遺體是否回歸故土作出的艱難選擇。“何須馬革裹尸還”從此承載的不僅是《出塞》里為滅胡虜出玉門關(guān),而是如一條歷史的脈絡(luò),串聯(lián)起了抗美援朝整個(gè)歷史文化背景,同時(shí)承載著毛主席和千千萬(wàn)萬(wàn)烈士背后的家庭悲痛,因而除了依托其偉大的人物品質(zhì),也要多視角展現(xiàn)革命人物的形象,讓學(xué)生體會(huì)到他們也是億萬(wàn)中國(guó)人中的一員。回溯革命戰(zhàn)士的事跡,在深化知識(shí)的同時(shí),也有利于增強(qiáng)學(xué)生的情感共鳴,引領(lǐng)革命精神融入學(xué)生價(jià)值觀。

其三,聯(lián)系現(xiàn)實(shí)生活,引導(dǎo)學(xué)生追隨革命先烈的腳步,依托現(xiàn)代社會(huì)的人民英雄紀(jì)念碑、博物館、遺址等實(shí)現(xiàn)精神教學(xué),增強(qiáng)在現(xiàn)實(shí)場(chǎng)合中學(xué)習(xí)革命文化內(nèi)容。比如,《一個(gè)粗瓷大碗》里的趙一曼在東北抗日前線從事革命活動(dòng),英勇就義后,百姓將她當(dāng)年在哈爾濱從事革命活動(dòng)的地方命名為一曼大街,一曼大街上灑著趙一曼烈士的鮮血。這樣,革命意義在時(shí)空維度和組織化情境中固定了起來(lái),過(guò)去和現(xiàn)在聯(lián)結(jié)了起來(lái),讓學(xué)生感受到時(shí)空的交匯,意識(shí)到我們現(xiàn)在所有的美好生活都是建立在頑強(qiáng)斗爭(zhēng)的革命斗爭(zhēng)史上的,即使時(shí)間跨度是巨大的,現(xiàn)代生活的一磚一瓦也都是由英勇斗爭(zhēng)、不負(fù)人民的執(zhí)著信念鑄就而成的。

在文化記憶的理論視角下,記憶不是單純儲(chǔ)存和維持恒定不變的機(jī)制,也不是簡(jiǎn)單跳躍,而是流動(dòng)的。革命文化的傳播是當(dāng)代中國(guó)人建立文化自信的重要途徑,是培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人的必然要求,凸顯了小學(xué)語(yǔ)文課堂的革命文化教學(xué)需要更深層次的理解和整體建構(gòu)。歷史探究的對(duì)象在過(guò)去,而語(yǔ)文課堂上對(duì)革命文化教學(xué)實(shí)踐融入的探討,是一個(gè)既回溯過(guò)往、構(gòu)建文化記憶,又展望未來(lái)、指明未來(lái)道路的研究,具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)性和實(shí)用性,值得更深入研究。

[本文系廣東省教育科學(xué)規(guī)劃2021年度中小學(xué)教師教育科研能力提升計(jì)劃(強(qiáng)師工程)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):2021YQJK583)和深圳市教育科學(xué)“十四五”規(guī)劃2021年度博士課題(項(xiàng)目編號(hào):bskt21022)研究成果]

[參考文獻(xiàn)]

[1]翟志峰.文化記憶視角下語(yǔ)文教科書融入中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的路徑[J].中國(guó)教育學(xué)刊,2021(04).

[2]歐少琳.文化記憶理論視閾下儺情對(duì)儺文化的當(dāng)代傳承[J].北京舞蹈學(xué)院學(xué)報(bào),2019(02).

[3]揚(yáng)·阿斯曼.文化記憶[M].北京:北京大學(xué)出版社,2015.

[4]王蜜.文化記憶、興起邏輯、基本維度和媒介制約[J].國(guó)外理論動(dòng)態(tài),2016(06).

[5]莫里斯·哈布瓦赫.論集體記憶[M].上海:上海人民出版社,2002.

吳舒瑩? ?東北師范大學(xué)教育學(xué)部博士研究生,廣東省寶安中學(xué)(集團(tuán))小學(xué)部副校長(zhǎng),高級(jí)教師。

黃丹怡? ? 廣東省深圳市寶安中學(xué)(集團(tuán))。