廢話訓練

吳玲瑤

《論語》里孔老夫子教我們要引以為戒,不要“群居終日,言不及義”,整天沒事做,沒話找話說,盡說些無聊話,說了等于白說的廢話。猶記得小時候看李翰祥導演拍的黃梅調電影《梁祝》,有一幕是學生在學堂里搖頭晃腦地念著:“大學之道,在明明德,在……”老師臨時抽考:“飽食終日,下一句是什么?”笨笨的馬文才答不出來,竟冒出:“就不餓了。”臺下觀眾爆笑,這就是典型說廢話引來的笑話。

但是生活中我們說廢話的幾率越來越高,似乎有“世人都曉扯皮好,不費力氣不費腦”的趨勢,許多人喜歡用廢話來對應日常生活的溝通,是年輕人對應資訊時代無用消息的反擊?但從心理學的角度看,廢話有其正面的意義,因為語言本身不僅僅是傳遞資訊,還有很強的社交屬性,一個人不會說廢話、場面話,就等于不會說話。

我們在與人交往時,不要用目的性太強的語言,這樣才容易讓人親近。但信息量等于零的廢話又令人莫名其妙,譬如“在我忘記之前,我一直記得”“這手和巴掌一樣大”“我能活到我死”“七日不見,如隔一周”“股票規(guī)律找到了,不是漲就是跌”,等等。

形容說廢話有各種說法:耍嘴皮子、鬼扯、胡說八道……有人慣用廢話回答廢話,似乎更符合年輕人愛開玩笑的心理,因此形成了另類搞怪的文化趨勢。當一位年輕人被七大姑八大姨催婚時,他認為最得體的廢話是:“快了,該結的時候就結了。”

想起我的一個同學從小參加演講比賽,老師請專人訓練他,果然到處得獎。但他自嘲說自己受的是高度專業(yè)的廢話訓練,聽起來內容好像很具體豐富,實際上很空洞。包括冠冕堂皇的廢話、言之無物的廢話、雞同鴨講的廢話、模棱兩可的廢話、舉一反三的廢話、不知所云的廢話、故弄玄虛的廢話、于事無補的廢話,等等,湊在一起好像應用得當,其實還是說了像是沒說。

另一類廢話該算愛情廢話,有人曾說過:“愛情的副產品就是廢話。”談戀愛之所以稱為“談”,是因為兩個人在互相了解的過程中,就是彼此拋話題,一來一往慢慢了解對方,逐漸進入對方的心里。所以戀愛期間難免要說許多廢話,多到一睜眼就想跟他聊天,讓瑣碎的時光也變得詩意和浪漫起來。兩人說著無聊的話,做著無用的事,卻覺得心里滿溢著一堆愛情,只想聽不想打斷,從中感受到了深深的愛。

所謂幸福,就是找到了一個愿意聽你講廢話的人,一邊聊著廢話,一邊笑成個傻子,從沒有營養(yǎng)的對話中得到無法言喻的快樂。“你現(xiàn)在干嗎?有沒有想我?”不厭其煩地問,對方也耐心地回應。只要有愛,廢話都會聽成情意綿綿的溫馨,和一個什么廢話都可以聊的人在一起,那就是世上最好、最舒適的關系。

【選自搜狐網】

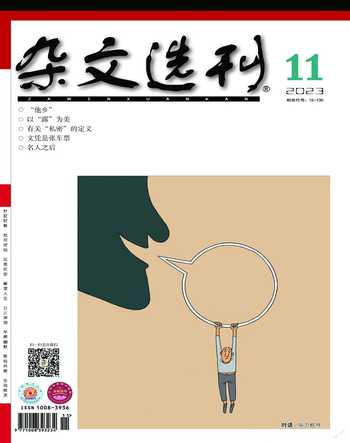

插圖 / 廢話的交融 / 佚 名