人力資本結構高級化對產業結構升級的動態影響

——兼論新時代東北全面振興的對策思考

楊 雪,尹豆豆

(1.吉林大學東北亞研究中心,吉林 長春 130012;2.吉林大學東北亞學院,吉林 長春 130012)

一、引言

從歷史角度看,我國的經濟發展過程伴隨著人力資本結構由初級向高級動態演進,突出表現為受過高等教育的、具有高素質的人才比例不斷上升,同時低教育程度與文盲人數在總人口中所占比例不斷下降,在25—64 歲人口中,初中及以下教育程度人口比例從2000 年的81.98%[1]下降到2010 年的75.54%[2];高中教育程度的人口比重從2000 年的13.39%增加到2010 年的14.78%;高等教育程度的人口比例從2000 年的4.63%增加到2010 年的9.68%。第七次人口普查[3]顯示:文盲率從2010 年的4.08%下降到2020 年的2.67%,全國平均教育年限由2010 年的9.08 年提高到了9.91 年。但是相比2010 年美國25—64歲人口中,高中與高等教育比例達47%和42%[4],我國的人力資本結構高級化空間還非常巨大。教育水平與地方經濟掛鉤已成為共識,經濟越發達的地方,往往能獲得越多的教育資源。面對國際國內經濟形勢的深刻變化,黨的二十大報告明確強調,“我們要堅持以推動高質量發展為主題”[5],在把握經濟發展階段性特征的背景下,人力資本的重要性日益顯現。東北地區作為老工業基地,其工業化程度、經濟基礎以及教育水平在中國改革開放初期都處于全國前列,但是近年來其產業結構升級緩慢,經濟發展水平落后于沿海經濟發達地區,這種現象是否與人力資本結構動態演進趨勢具有相關性,這個問題值得進一步深入探討。

二、文獻綜述與理論分析

(一)文獻綜述

通過查閱文獻可知,國內外學者對人力資本結構的研究主要集中在三個方面:

1.不同類型人力資本結構與經濟增長的關系。胡永遠和劉智勇[6]基于技能結構對人力資本結構進行了分類研究,認為具備高素質的人才在經濟增長中發揮著日益重要的作用;Fleisher等[7]基于教育程度對人力資本結構類型和中國經濟增長之間的關系進行了研究,認為人力資本結構的優化對中國經濟增長起著至關重要的作用。

2.人力資本分布結構的不平等對經濟增長的影響。Birdsall和Londono[8]使用教育標準差度量人力資本的不平等程度;Castello等[9]利用教育基尼系數(人力資本基尼系數)來表征人力資本結構。從研究結果來看,絕大多數實證研究表明,人力資本不平等不利于經濟增長;也有部分學者如Park[10]的研究結果表明,人力資本不平等對經濟增長的影響并不顯著,二者之間的關系因不同國家或地區而存在著一定的差異。

3.人力資本結構高級化概念以及基于此概念的深入研究。劉智勇[11]在對人力資本結構與經濟增長相關文獻綜合研究的基礎上,認為已有研究中的人力資本結構變量沒有明確人力資本結構變化的方向同時包含一定人力資本結構不平等的內容,并不能刻畫出初級人力資本向高級人力資本的動態演進過程,難以反映一個地區人力資本整體數量、質量以及結構在隨時間動態變化過程中對經濟的作用程度,因此基于已有研究的不足,提出了人力資本結構高級化的概念,并將其定義為,一國或地區通過調整和優化人力資本結構,促進各類型人力資本協調發展,使初級人力資本比重逐步下降,高級人力資本比重逐步增加,以不斷滿足經濟社會發展對高素質人力資本需求的過程。他們還利用人力資本結構高級化證明了相比于人力資本存量等因素,人力資本結構高級化可以較好地解釋中國東中西部的差距,并對經濟快速協調發展有顯著正向作用。基于此,大量的學者根據人力資本結構高級化這一變量進行了深入的探索,耿曄強和白力芳[12]利用2000—2014 年的制造業數據,實證檢驗了人力資本結構高級化顯著促進了中國制造業全球價值鏈地位的提升,并通過異質性分析證明這種促進作用在資本技術密集型行業更加強烈;張治棟等[13]利用長江經濟帶的數據,實證檢驗了在不同經濟發展階段和不同行業中,人力資本結構高級化對長江經濟帶產業創新效率有著異質性的促進作用;潘蘇楠和李北偉[14]通過理論分析人力資本結構高級化、產業升級同經濟可持續發展之間的關系以及傳導機制,并使用數據證明了產業結構升級是人力資本結構高級化作用于中國經濟發展的一個重要通道;還有大量學者研究了人力資本結構對于細分行業結構升級的影響:戴魁早等[15]認為人力資本結構高級化推動地級市服務業結構升級;駱莙函[16]則證明了人力資本結構對服務業結構升級的作用在省會城市效果更加顯著;陳加旭等[17]通過對衡量產業結構變遷的三種指數進行測算,認為人力資本結構高級化對產業結構服務化具有顯著正向影響,但對產業結構高級化影響并不顯著。而李敏等[18]基于中國省級面板數據,將中國分為東部、中部與西部地區,實證檢驗了人力資本結構高級化對各地區產業結構升級的影響,發現全國范圍內人力資本結構高級化顯著影響產業結構升級,但是具有地區異質性。

梳理已有文獻發現,自劉智勇[11]提出人力資本結構高級化這一概念以來,人力資本結構高級化經過學者大量的研究后逐步走上了系統的發展道路,盡管學術界在人力資本結構高級化能夠推動經濟增長以及產業結構調整等方面取得了一定共識,但是現有文獻在通過省級面板數據進行產業結構升級分析時,常常簡單將吉林省與黑龍江省歸入中部地區,遼寧省歸入東部地區。而東北地區在上世紀50年代初期作為老工業基地,其人力資本存量并不差,但是近年來,其產業結構升級速度卻明顯慢于東部以及部分中部地區,其主要原因可能是東北地區的人力資本結構在時間動態變化過程中與發達地區出現了脫節現象。因此,本文采用2011—2019 年省級面板數據,將東北三省數據與全國其他省市數據區分開來,利用人力資本結構高級化這一動態演進變量,使用面板回歸模型實證檢驗人力資本結構高級化對全國以及東部、西部、中部和東北部四大區域的產業結構升級的作用效果,以期探索出在人力資本結構角度下,東北地區產業結構面臨的問題,并為下一步東北全面推動產業結構升級提出政策建議。

(二)理論分析

結構主義學派認為,經濟系統中產業結構變化對經濟增長至關重要,一個經濟最優化的產業結構主要由內生要素稟賦結構決定[19][20]。理論上,產業結構升級需要更多的人力資本結構中層級更高的勞動力。作為產業發展的重要生產要素,人力資本及其結構對經濟增長和產業結構變化起著決定性的作用。特別是在產業由傳統的勞動密集型向資本密集型、知識密集型與技術密集型轉變時,需要人力資本這一內生要素的結構與產業結構升級動態匹配,即需要人力資本結構不斷向高級化發展,而根據產業結構理論,當人力資本這一要素結構的高級化程度需要滿足產業結構升級要素的結構需求,同時,人力資本結構高級化又作為一個地區的重要生產要素對經濟增長起先導作用時,會改變此地區產業要素的供給結構,進而推動產業結構高級化進程。因此,人力資本結構高級化產生的內生要素稟賦的結構效應會對一個地區產業結構升級產生直接的影響。

人力資本結構高級化還可以通過提高勞動效率和實現技術創新間接地推動產業結構升級。在初級人力資本向高級人力資本動態演進過程中,高級人力資本在同等條件下可以減少勞動力數量的投入,優化勞動資源的配置效率[21]。由于具有向下兼容性,高知識、高素質勞動力對勞動密集型產業和知識密集型生產性服務業均具備較高的支配能力,相較于低級人力資本勞動力,高級人力資本勞動力在掌握新知識、重新配置生產要素過程中速度更快,質量更高[22],提高了資本的利用效率;同時,高級人力資本勞動力在生產過程中有更大的可能性進行創新模仿和二次創新[23],能夠更快地發展、吸收與利用先進技術,進一步推動勞動生產率的提高。根據古典分配理論,勞動力和資本的要素價格取決于要素的邊際產出值或要素的配置效率。在要素自由流動情況下,高級人力資本勞動者擁有更高的邊際生產率,這將導致高級人力資本勞動者從低附加值產業流向高附加值產業,也就是說現代第三產業勞動效率的不斷提升將反作用于人力資本的向上演進,促使更多的高級人力資本勞動者從事第三產業,從而推動產業結構不斷升級。

三、變量的選取與測量

(一)解釋變量

舒爾茨認為人力資本具有“量”和“質”兩個維度,并且強調人力資本的“質”是經濟增長中更加關鍵的因素[22]。高級人力資本能夠通過匹配產業結構的內生要素稟賦提高勞動效率和推動技術創新,進而推動產業結構升級,靳衛東[24]基于就業、收入與分配的研究認為,人力資本的構成決定了產業結構演進的速度、方向以及結果。這種推動作用是通過不斷優化人力資本結構配置,推動初級人力資本向高級人力資本動態變化實現的。基于此,劉智勇[11]提出了前文所述的人力資本結構高級化概念,但是程銳和馬莉莉[25]認為定義只考慮到人力資本的不同類型比重的變化,并未考慮到不同類型人力資本之間的匹配或互補關系是不完善的,因此將人力資本結構高級化定義為,通過調整和優化人力資本結構,實現初級人力資本向中級人力資本演化、中級人力資本向高級人力資本演化,并保證不同技能人力資本之間能夠有效匹配和互補,進而促進各類人力資本協調、協同發展,以滿足經濟發展不同階段對不同類型人力資本的需求。

本文借鑒劉智勇[11]、程銳等[25]對人力資本結構高級化指數(Hstr)的測算方式,對中國2011—2019年的人力資本結構高級化指數進行了測算。通過以下三個步驟進行:

1.根據受教育程度,將人力資本劃分為常見的5檔:文盲或半文盲、小學、初中、高中(含中職)、大專及以上。將每類人力資本占各省6 歲及以上人口的比例依次作為五維人力資本空間向量的一個分量,得到:

2.選取單位向量組

作為基準向量,依次計算人力資本空間向量x0與它們之間的夾角θj(j= 1,…,5 ),得到:

式(1)中Xj,i表示基本單位向量組Xj(j= 1,…,5 )的第i個分量;x0,i表示向量x0的第i個分量。

3.確定夾角θj的權重Wj。本文借鑒現有文獻中的做法,將θj(j= 1,…,5 )的權重依次設置為5、4、3、2、1。因此得到人力資本結構高級化指數(Hstr):

其中Hstr越大表明人力資本結構高級化指數越大,即人力資本結構高級化程度越高。

(二)被解釋變量

一段時間以來,結構性矛盾是制約我國經濟健康發展的重要因素,因此經濟結構轉型和產業結構升級成為當下的關鍵問題。李根忠等[26]運用非期望產出的SBM 方向性距離函數以及Malmqusit 指數,分析了長江經濟帶的產業結構問題,認為產業結構升級對提升綠色全要素生產率的作用在長江上游和下游都很顯著;趙亮[27]通過使用定性推演和邏輯演繹的方法,發現產業結構通過貿易開放、投資自由等中介效應賦予自貿區的長期效應,對經濟高質量發展具有引致效應。梁琦等[28]通過分析2011—2018 年中國285 個城市的面板數據,認為產業結構是升級數字經濟使中國城市生態效率提升的重要路徑。賈洪文等[29]借助面板聯立方程模型實證分析科技創新、產業結構升級對經濟高質量發展的影響,結論表明科技創新存在通過產業結構升級進而促進經濟高質量發展這一間接效應。丁一兵等[30]通過研究表明,放松企業外部融資約束對于順利實現產業結構升級,推動跨越“中等收入陷阱”具有重要意義。因此探索東北地區如何實現產業升級,找到發展新引擎,從而推動全面振興,具有重要意義。

本文借鑒車維漢與王茜[31]、徐敏和姜勇[32]的產業結構層次系數(Str)來衡量產業結構的變遷程度,得到產業結構升級指數(Str):

其中i表示第i產業,Si為第i 產業占GDP 總量的百分比。有1 ≤Str≤3,其中Str 越接近3,表明產業結構升級程度越高。

四、模型的構建與分析

(一)計量模型

本文為檢驗人力資本結構高級化與產業結構升級之間的關系,構建計量模型為:

其中i∈(32,…,62 ),t∈(2011,…,2019 )分別代表全國31 個省份和2011—2019 九個年份,θi表示不隨時間變化的各省份的固定效應;εit代表與解釋變量不相關的隨機誤差項;j代表第j個控制變量。通過綜合現有文獻對于人力資本結構高級化與產業結構升級相關的研究,本文選取科技投入(Tec)、城市化程度(Urban)、開放程度(Trade)、交通基礎設施(Cityinfru)和經濟發展水平(Econ)五個控制變量。其中科技投入使用政府在科學技術上的財政支出占地方一般公共預算支出的百分比衡量,城市化程度采用城鎮人口占總人口的比例衡量,開放程度使用按照經營所在地計算的進出口總額占當地GDP 總量的比例進行衡量,交通基礎設施采用人均城市道路面積進行衡量,地區經濟發展水平采用人均GDP來衡量。由于其數值較大,通過取對數納入方程中,最后得到:

(二)數據來源與描述性統計

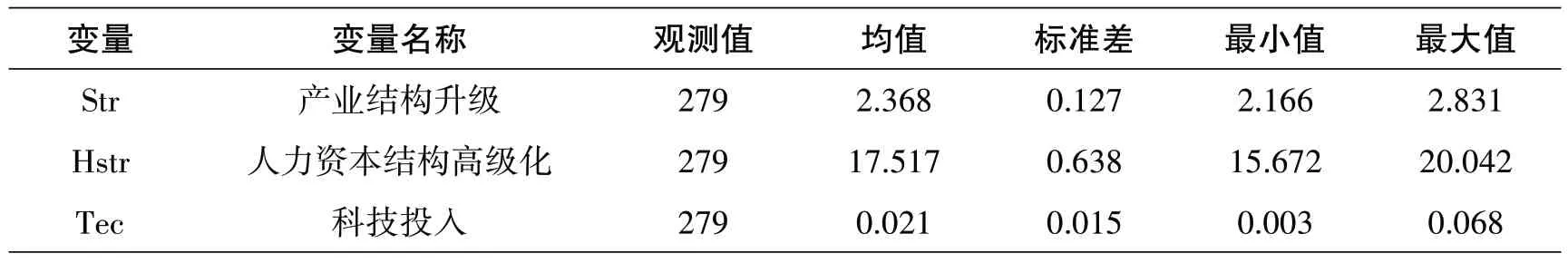

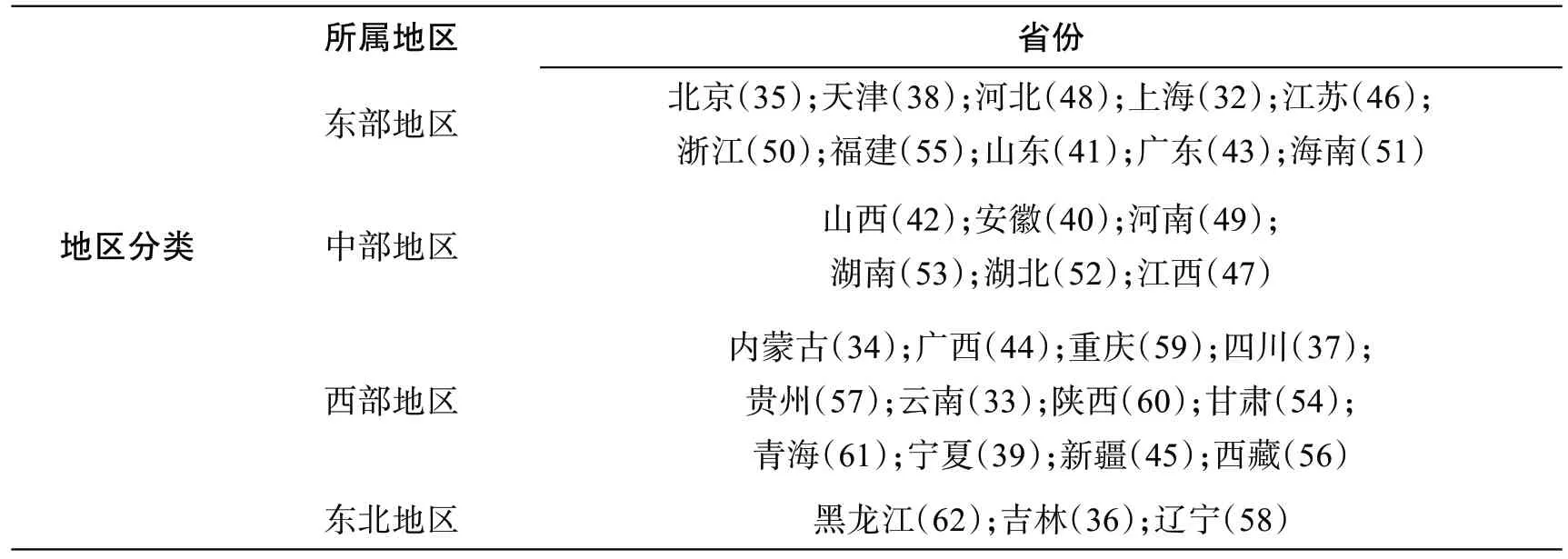

本文選取2011—2019 年全國31 個省(自治區、直轄市)的面板數據進行統計分析。模型中所有變量的原始數據均來自國家統計局發布的《中國統計年鑒》,各個變量全國范圍的統計結果如表1所示。本文將31個省份分成東部地區、中部地區、西部地區和東北地區,具體分類結果見表2。

表1 變量的描述性統計

表2 31個省份所屬區域

(三)各地區Str和Hstr走勢圖

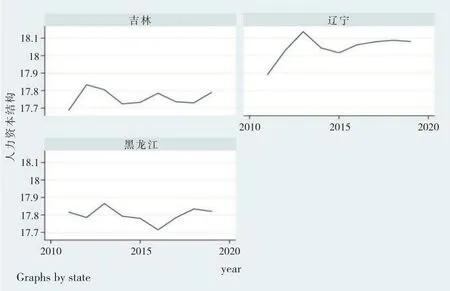

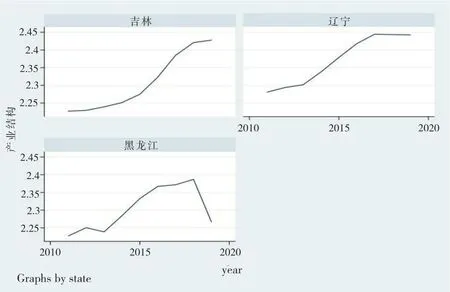

圖1a 東北地區人力資本結構高級化趨勢圖

圖1b 東北地區產業結構趨勢圖

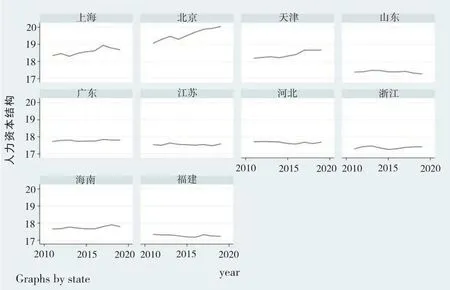

圖2a 東部地區人力資本結構高級化趨勢圖

圖2b 東部地區產業結構趨勢圖

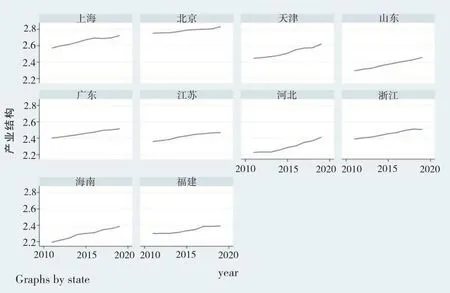

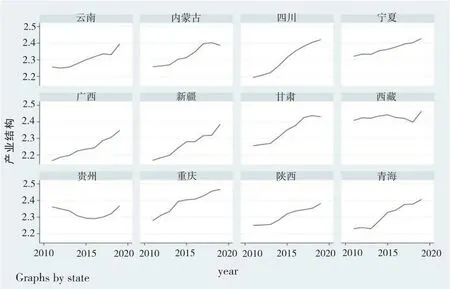

圖3a 西部地區人力資本結構高級化趨勢圖

圖3b 西部地區產業結構趨勢圖

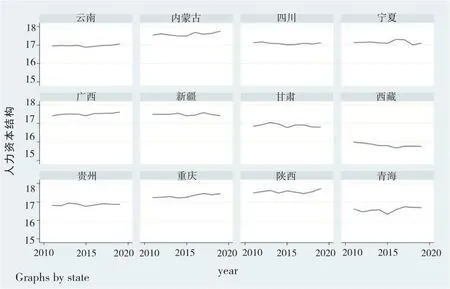

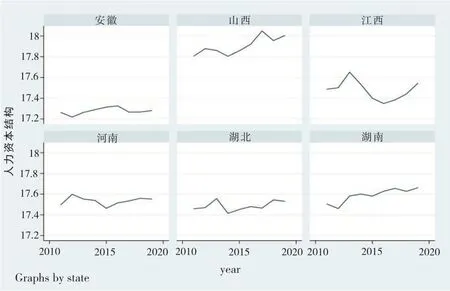

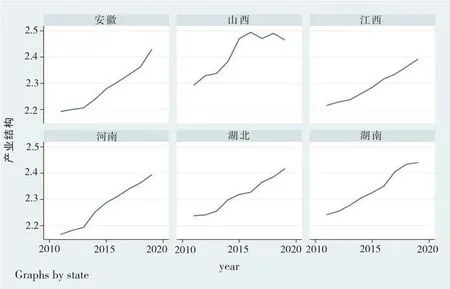

圖4a 中部地區人力資本結構高級化趨勢圖

圖4b 中部地區產業結構趨勢圖

利用Stata15所做的趨勢圖顯示,在2011—2019年東北地區的人力資本結構高級化指數在17.7—18.1之間波動,在數值上明顯高于中部和西部地區,與東部地區持平,這說明在人力資本存量水平上,東北地區在全國范圍內處于中上游,部分經濟較發達地區如北京、上海等地的人力資本結構高級化具有明顯的上升趨勢,說明地區的人才虹吸效應已經逐步顯現。觀察產業結構升級趨勢圖,全國各地區的產業結構升級指數在陡峭上升。東北三省在2011—2016 年間具有與全國其他省(自治區、直轄市)同步的上升趨勢,但在2016 年后,吉林、遼寧兩省產業結構升級態勢趨于平緩,黑龍江省產業結構升級趨勢則出現了明顯的下降。這種現象可以初步解釋為東北地區的初始人力資本結構良好,能夠依靠原有的人才進行產業結構升級;之后面對復雜的國際國內經濟環境,產業結構轉型升級進入攻堅階段,需要初級人力資本結構不斷地向高級人力資本結構動態演進,此時已有的人力資本結構已經不能滿足進一步產業結構升級的需要,亟需政府從各方面推動初級人力資本向高級人力資本轉變,從而帶動產業結構的持續升級。

五、實證分析

基于全國31 個省(自治區、直轄市)2011—2019 年的面板數據,本文首先從全國層面檢驗人力資本結構高級化對產業結構升級的作用;再從區域層面對比人力資本結構高級化在東、中、西部以及東北地區對產業結構升級影響的差異。全方位驗證人力資本結構高級化對產業結構升級的影響效應模型,同時,從區域層面剖析東北地區產業結構升級緩慢的原因。在對面板數據進行估計時,首先要確定的是選擇固定效應模型(Fixed Effect,FE,即θi與解釋變量或控制變量相關)還是隨機效應模型(Random Effect,RE,即θi與解釋變量和控制變量均不相關),因此本文在假設θi和εit均是獨立同分布的情況下,進行了豪斯曼檢驗,H0:θi與解釋變量和控制變量均不相關。當豪斯曼檢驗P 值低于0.1 時,強烈拒絕原假設,選用固定效應模型(FE),反之則選用隨機效應模型(RE)。

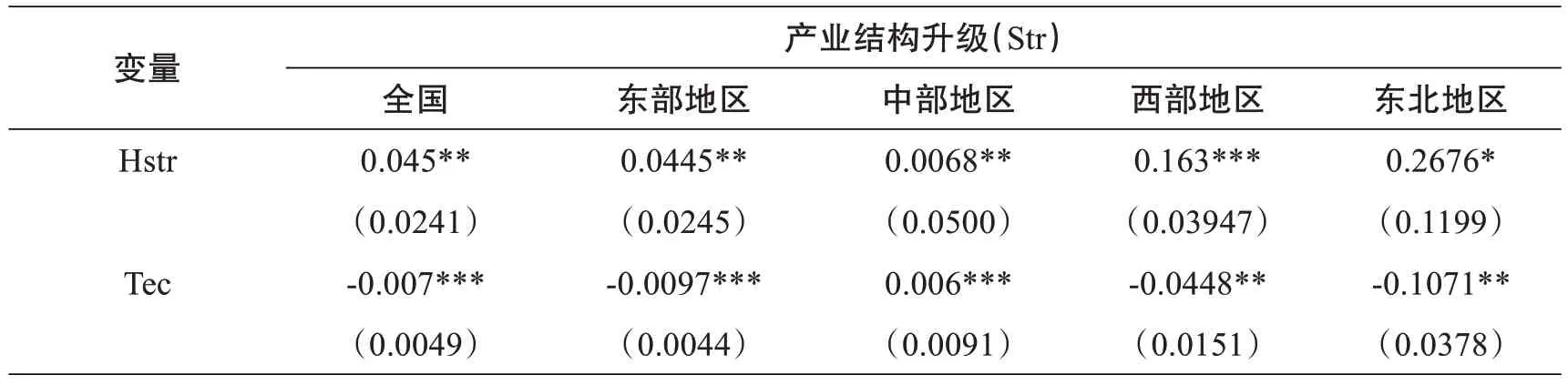

表3顯示了全國以及東、中、西部和東北地區樣本的人力資本結構高級化對產業結構升級影響的模型選擇結果以及各變量的估計系數。通過對全國范圍以及四個地區分別進行豪斯曼檢驗,最終對全國及東部、西部、中部地區使用固定效應模型,對東北地區使用隨機效應模型。

表3 人力資本結構高級化對產業結構升級影響的估計結果

(一)人力資本結構高級化的全國影響

表3的回歸結果顯示,在全國水平的數據樣本下,人力資本結構高級化對產業結構升級的促進作用在5%的水平上顯著為0.045,即每提高100基點的人力資本結構高級化程度,可以推動產業結構提高4.5個基點。從控制變量來看,城市化程度和交通基礎設施也對產業結構升級具有顯著的促進作用,城市化進程的虹吸效應能夠吸引更多先進的生產要素,而交通基礎設施則為這些生產要素提供了便利的流動條件。但是從數量級上來看,人力資本結構高級化的系數明顯高于其他控制變量的系數,說明在推動產業結構升級過程中,人力資本結構高級化是主要推動力。

技術投入、經濟水平以及開放程度等控制變量對產業結構升級具有顯著的負向作用。其中技術投入可能是由于經濟發達地區對科學技術的投入較大,同時,經濟發達地區的產業結構更為優化,科技要素的投入出現了邊際遞減的效應;從經濟水平變量來看,可能是由于欠發達地區部分第三產業門檻較低、從業人員數量較多,而較發達區域正在大力投入發展現代化工業,經濟水平對產業結構具有微弱的負向作用;我國現階段出口結構以制造業為主導,其輕微負向作用因此可以得到解釋。

(二)人力資本結構高級化的異質性影響分析

各地區地理條件不同,人口資源和社會資源有較大差異,產業結構也處于不同的發展階段,因此不同區域人力資本結構高級化對產業結構升級的作用會出現差別。為了進一步探究東北地區產業結構升級相對滯后的原因,本文將對全國四個區域進行分組面板回歸檢驗人力資本結構高級化對產業結構升級的影響。

表3的回歸結果顯示,在東部地區的數據樣本下,人力資本結構高級化對產業結構升級的促進作用在5%的水平上顯著為0.0445,即每提高100 基點的人力資本結構高級化程度,可以推動產業結構提高4.45個基點,略微低于全國水平,可能是由于人力資本結構高級化在推動較為成熟的產業結構升級過程中出現了邊際遞減。從控制變量來看,經濟水平與城市化水平對產業結構升級具有促進作用。經濟發達地區不僅自己能夠孕育更多的高素質人才,還對高級生產要素產生了虹吸效應,因此對產業結構升級具有正向作用。較為特殊的現象是東部地區和中部地區市政設施在1%的水平上對產業結構升級具有負向作用,這可能是由于經濟較發達地區通常是由城市群構成,人口眾多但是道路交通面積較少,因此具有負向作用,但是經濟較發達地區區間立體交通的便利性可以有效地對其加以彌補。

在中部地區的數據樣本下,人力資本結構高級化對產業結構升級的促進作用在5%的水平上顯著為0.0068,即每提高100 基點的人力資本結構高級化程度,可以推動產業結構提高0.68 個基點,而在西部地區則可以推動產業結構升級0.16個基點,可以看出地區經濟水平越低,人力資本結構高級化對產業結構升級的推動作用越低,可以解釋為在人力資本結構高級化的動態提升過程中,經濟水平較低區域的經濟存量不能與人力資本結構高級化相匹配,因此產生了人力資本結構高級化作用效果越來越弱的現象。

表3的回歸結果顯示,在東北地區的數據樣本下,豪斯曼檢驗大于0.1采用隨機效應模型。人力資本結構高級化對產業結構升級的促進作用在5%的水平上顯著為0.2676,即每提高100基點的人力資本結構高級化程度,可以推動產業結構升級提高26.76 個基點,顯著高于全國整體水平和其他各個區域的水平,說明人力資本結構高級化在東北地區對產業結構升級的作用最為顯著,推動能力最強。結合前文所示人力資本高級化結構趨勢圖與產業結構升級趨勢圖綜合分析得出,東北地區人力資本存量和經濟發展存量都有良好的基礎,因此人力資本結構對產業結構升級的推動作用非常顯著;而東北地區產業結構升級緩慢的原因可能是由于所在區域位置不能很好地吸引人才,同時,教育資源相比于發達地區較為匱乏,導致現存的初級人力資本在向高級人力資本動態轉變的過程中遭遇較大障礙,即使轉變成為高級人力資本也難以長時間留在東北地區進一步推動產業結構升級。這也是東北地區經濟發展水平控制變量對產業結構升級具備正向影響的原因,經濟發展程度越好,對人力資本結構高級化的推動力越強,也更能留住高素質人才推動本地產業結構高級化。

(三)穩健性檢驗

為保證結果的準確性,本文通過改變核心變量人力資本結構高級化指數(Hstr)的衡量方式進行穩健性檢驗。靖學青[33]在分析產業結構升級與經濟增長之間關系時,將不同層級的產業賦予不同的權重來衡量產業結構升級指數。據此,本文將人力資本劃分為大專及以上、高中(含中職)、初中、小學、文盲或半文盲五種常見的層級,將占各省6 歲以上人口數的比重依次設為Hm()m= 1,…,5。則人力資本結構高級化指數(Hstruc)為:

當高級人力資本比重增加時,低級人力資本比重相應降低,而人力資本結構高級化指數(Hstruc)中高級人力資本的權重較高,因此在人力資本結構向高級化動態演進的過程中,人力資本結構高級化指數(Hstruc)逐漸變大。表4 報告了穩健性檢驗的估計結果,全國、東部地區、西部地區以及東北地區人力資本結構高級化系數顯著為正,且控制變量系數與原模型估計結果基本一致,表明基準估計結果是穩健的。采用新方式衡量的人力資本結構高級化指數在中部地區的估計結果是正向但不顯著的,表明中部地區各省之間人力資本結構高級化的演進過程差別較大。因此,目前人力資本結構高級化指數的構造方式在針對各省具有較大差異但所在同一分區的情況時仍存在改進空間。

表4 穩健性檢驗的估計結果

六、對策與思考

本文基于2011—2019年中國省級面板數據,通過面板模型實證檢驗了人力資本結構高級化對產業結構升級的作用程度,著重對東北地區展開分析,結果表明東北地區人力資本結構高級化對產業結構升級的促進作用顯著高于全國平均水平與其他區域,這是由于東北地區現有的工業基礎良好,除了人力資本結構之外的內生要素稟賦基礎良好,同時,東北地區良好的教育基礎能夠在人力資本結構高級化過程中提供源源不斷的人力資本供給。但是在初級人力資本向高級人力資本動態演進過程中存在較多障礙。

綜上所述,為促進東北全面振興提出如下對策建議:

(一)集聚人才,保障產業升級的動力來源

東北地區憑借其內生要素的良好配置基礎,人力資本結構高級化對產業結構升級的促進作用明顯高于其他區域,應當看到限制當前東北地區產業結構升級的主要原因是初級人力資本向高級人力資本演進過程中阻力較大,因此東北地區各級政府要發揮資源稟賦的優勢,通過地區內加強培訓留住人才、地區外實施引進人才的策略,逐步合理、有效地調整初級人力資本與高級人力資本的結構,不斷推動人力資本結構高級化,服務于產業結構升級,不斷推進經濟高質量發展。

(二)鼓勵創新,夯實產業升級的基礎

發展新興產業,逐步轉變東北地區重工化、重資源、以第二產業為主的傳統型產業結構,緊跟市場需求和改革步伐,將傳統優勢產業與國內外新技術相結合,在鞏固東北地區國字號企業優勢的同時,鼓勵新興中小企業發展并形成良性競爭,提升優勢產業的發展空間,最終實現產業轉型與升級。

(三)轉變政府職能,為東北全面振興提供有力保障

中央及地方政府應給予企業和市場更大的自主權,加大對優勢產業的支持力度,構建有利于產業轉型升級的政策環境和條件,完善軟、硬兩方面基礎設施建設,注重以人為本,最大限度發揮現有人力資本優勢,保證產業結構優化升級順利推進,助力東北全面振興。