陶瓷繪畫的“萬花筒”

涂公欽

青花瓷的出現,就像凡·艾克發明油畫一樣偉大和重要。一般人不會想到,其實青花瓷的歷史比油畫還要早大約一百年。更令人意想不到的是,在清新素雅、精巧絕倫的青花瓷世界里,還有一種純粹而又自由的民間藝術萌芽貫穿始終,那就是民窯青花裝飾繪畫。在今天看來,它或許是中國民間藝術形式中自由精神的代表。

然而,要想一窺民窯青花裝飾藝術的精彩,我們還是要從青花瓷的發展史說起……

一、青花瓷的歷史從哪里開始

青花瓷受游牧文化的影響,自元代萌芽、發展,至明清時期風格多樣、制作工藝成熟完善。

1.唐代有青花瓷嗎

唐代的燒制及顏料研制技術并不發達,能把陶瓷燒得白一點是一件非常困難的事。在那會兒,人們燒制陶瓷以棕灰色的陶土為主要材料,絕大多數時候,人們只能得到灰色胎底的青瓷,或者是泛著土黃色澤的粗糙白瓷。燒制出來的顏色比較深,也不方便做裝飾性的工作。

在此基礎上,人們發明了“化妝土”,將其附著在陶器表面。這就和原本皮膚黑的人,用粉底作為化妝的底色是一個道理。這樣一來,人們就可以給這些器物另外“化妝”了。在這些土陶罐子或是加了化妝土的陶器表面,人們再用深藍色進行描繪,并用點狀、簡單的花瓣狀進行裝飾。

由此看來,“青花瓷從唐代開始”這種說法是不嚴謹的,是錯認了青花“只是一些藍色的畫”。

2.宋代的“南青北白”

“南青北白”是宋代瓷器的主要特征,指的就是南方越窯青瓷和北方邢窯白瓷的頂級作品。然而,不論是青瓷還是白瓷,噴在瓷胎表面的釉料對陶瓷胎體的覆蓋性都很強,以至于人們無法在胎體上直接繪畫。因此,在宋代,燒制“南青北白”的青瓷和白瓷的釉料并不具備青花瓷出現及發展的條件。

3.元青花的絢麗與豪放

在青花瓷出現之前,還有一種被稱為“青白瓷”的陶瓷品種,它是青花瓷的正統母體,兼具了青瓷與白瓷的色彩特征,且因其透明性增加,還有了一種類似于玉的溫潤質感。其研發工作是在景德鎮完成的,因當年景德鎮歸屬元代饒州路,所以青白瓷一度被稱為“饒玉”。

在“青白瓷”之后,才出現了青花瓷。因此,真正的青花瓷是從元代開始萌芽發展的。受到元代游牧民族文化的興盛所影響,元青花以簡明的視覺效果和粗獷豪放的藝術風格將青花瓷的發展推向頂峰,也為后續明清時期青花瓷的繁榮發展奠定了基礎。

二、青花料的更新與發展

青花瓷自元代萌芽以來至今,其風格和表現形式蔚為大觀。這其中最重要的影響因素就是繪畫顏料的不斷更新與發展,讓人們的藝術創造力得以解放。

1.傳統青花料的研發

青花料是一種叫作“蘇麻離青”的鈷礦,它是古代時期從遙遠的地方(現在的伊拉克)運過來的,經過燒制,能夠呈現出漂亮的藍色。

一開始人們制作青花瓷的技術水平十分有限,想要對這種顏料進行提純并不容易。因此,最初的青花瓷采用的鈷料都極其粗糙,含有大量雜質,而工匠只能用硬毛筆蘸著這些易干的粗料,在修造好的陶瓷泥胎上反復拓筆涂抹,才能勉強完成一件器物簡單的繪畫裝飾,而至于像人物畫這樣精細的繪畫效果就更是難以表現了。

后來隨著技術的發展,覆蓋在這些鈷料表面的釉料也被重新配置,其透明性增加。到了元代終于有了絢麗多彩的元青花和諸如《鬼谷子下山》《蕭何月下追韓信》等題材的精細人物畫圖案。

2.提純鈷料的普及促使民窯青花瓷發展

在明以前,精致細膩的、昂貴的提純鈷料絕大多數只有皇家的高級畫師才用得起,或被允許使用。而到了明代中期,使用提純的鈷料已經不再是罕見的事,而且人們在本地和周邊地區也發現了足以媲美“蘇麻離青”的其他鈷料,雖然微量雜質有所不同,但足以造就出風格各異、形式多樣的青花瓷。于是,民窯青花瓷作為一種畫風活潑、題材廣泛的瓷器開始大量涌現,并受到人們的廣泛喜愛。

三、民窯青花瓷到底長什么樣子

若想更清楚地了解民窯青花瓷的造型特征,我們可以將其與官窯青花瓷進行對比分析。民窯青花瓷與官窯青花瓷在材料的使用上并沒有本質區別,它們的區別主要在于繪畫題材、圖案紋樣及器物類型。

首先,民窯青花瓷的繪畫題材比官窯青花瓷更加廣泛。其涵蓋了“高士文化”“吉祥文化”“神話故事”“市井生活”“山水花卉”等從士大夫階層到民間百姓故事,不一而足。

其次,作為官方高級文化的陶瓷燒造,官窯青花瓷往往在繪畫裝飾、圖案紋樣以及款識上具有嚴格的規定。而民窯青花瓷則絕不允許在器物上繪制龍紋,也不允許使用代表皇家文化符號的裝飾邊角。受到官方規定的限制,制作民窯青花瓷的畫師們在圖案紋樣的設計上另辟蹊徑,充分體現出了當時民間藝術家腦洞大開的想法和天馬行空的自由,可謂如萬花筒一般繽紛斑斕。

最后,在器物制式上,官窯青花瓷也有嚴格的規定標準,民窯青花瓷不允許燒造代表皇家祭祀的器物形式。這樣一來,民窯青花瓷的器物造型絕大多數為餐具類,少部分民窯也會給寺廟燒造香爐或者供器。

四、民窯青花瓷的自由灑脫與雋永飄逸

總的來說,民窯青花瓷的藝術風格可謂自由灑脫,瀟灑之極。

歷經元明清三代的發展,民窯青花瓷的風格可謂自成一派。如果說,官窯器物中的青花瓷具有一整套人文教養的規矩和士大夫高級文化養成的某種定式,那么民窯青花瓷的裝飾繪畫,便是人文相對解放的“自由王國”。若放在今日來細細品味,甚至還有一種“現代性”趣味在其中。

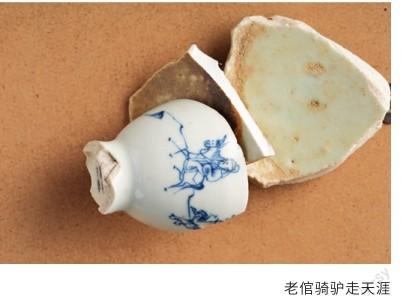

1. 詼諧主義

民間畫師在繪制民窯青花瓷表面圖案的過程中,極其善用詼諧、滑稽的趣味筆法,快速勾勒出某個繪畫對象的表情或故事情節。“老倌騎驢走天涯”“披頭散發來接客”或是“被風吹得幾乎要飛起來的抱琴人”等都會讓人們在觀看時忍俊不禁。這些深藏不漏的畫師將人、事、物的靈動和趣味淋漓盡致地展現出來,仿佛下一秒他們就要跳脫器物本身,“活”起來了。

2. 現代主義

透過一絲絲民窯青花繪畫的線條,我們仿佛能夠看見西方現代藝術家們的影子。那些刻畫和描寫普通百姓日常生活的情節,因其極具人文主義的色彩,而區別于官窯青花繪畫“言必有規范”的嚴謹與束縛以及繪畫的法度與裝飾限定。簡約的造型、夸張的動態和充滿逸趣的表現手法,像極了英國后現代藝術家弗朗西斯·培根的繪畫風格,甚至還有些畢加索立體派的影子。

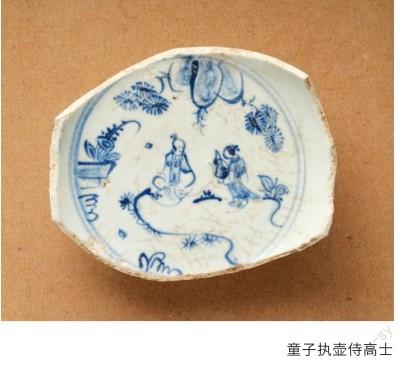

3. 隱逸主義

在如萬花筒一般變化無常的民窯青花繪畫裝飾中,有一個大類就是“高士圖”,它們來自老莊哲學與“隱逸文化”,這一點實際上與士大夫文化圈是有重疊的。

“隱逸文化”既是中華文明的一種高級文化形式,也是一種對民間影響廣泛的哲學精神。因此,我們能在民窯青花繪畫藝術中感受到廣博的自由和飄渺的意境。民窯青花繪畫的本質內涵深受“隱逸文化”的影響,帶有濃烈的隱逸主義,或許其所描繪和謳歌的正是那些于“上善若水”般低于萬物的所有普通人以及沒有名字的蕓蕓眾生。

青花瓷胎質細膩,釉質瑩潤,給人以清新素雅的美感,是中國傳統藝術中的瑰寶,更是世界文化遺產中的“無價之寶”。在青花瓷的多種制式和裝飾變化中,民窯青花瓷以其獨特的表現技法和雋永飄逸的風格獨樹一幟,讓古今中外無數觀者駐足停留、流連忘返。當你下次走進美術館的時候,不妨近距離感受一下民窯青花瓷的獨特魅力,說不定會有意想不到的發現!

攝影/吳俊成

民窯資料提供:景德鎮青匆藝集陶瓷文化中心