供需視角下長海縣海島生態系統游憩文化服務研究

王輝 趙娜

[摘 要]隨著海島人類福祉范圍的擴大,生態系統文化服務功能日益突出。文章以長海縣為例,分析了海島生態系統游憩文化服務供給、需求及服務流特征,揭示流動路徑影響因素及機制。結果表明:海島供給能力整體偏低,格仙島和獐子島供給能力分別為最高和最低;黑龍江等區域屬于潛在高需求區,海南等區域屬于潛在低需求區,其他區域為中等潛在需求區;大連等區域服務流等級為高級,浙江等區域服務流等級為低級,其他區域服務流等級為中級;海島環境、游客需求、供需互補政策是服務流的共同驅動力。研究結果可為推動海島可持續發展提供科學參考。

[關鍵詞]生態系統文化服務;游憩服務;生態系統服務供需;生態系統服務流;長海縣

[中圖分類號] F592.3 [文獻標識碼] A [文章編號] 1674-3784(2023)03-0058-11

黨的二十大報告指出,豐富人民精神世界、實現全體人民共同富裕、促進人與自然和諧共生是中國式現代化的本質要求。有效度量和監測生態系統服務是促進人與自然和諧共處、踐行生態文明建設理念的核心內容。生態系統服務作為自然環境與人類福祉的重要橋梁和紐帶,將美麗中國建設和健康中國建設緊密相連。黨的二十大報告還指出,高質量的文化供給能更好地滿足人民日益增長的精神文化需求。生態系統文化服務作為生態系統服務的重要組成部分,是以人的主觀需求感知為核心,是生態系統服務作用于人類精神層面的附加價值[1],充分驗證了生態系統文化服務是生態系統服務與人類福祉交互作用的重要結果表征[2]。文化是旅游的靈魂,旅游是文化的載體[3]。黨的二十大報告中提到,旅游已經成為國民幸福程度的重要指標,放眼未來,旅游業在增加民生福祉、提高人民生活品質上可以發揮更大的作用。隨著現代社會生活壓力的加大、環境污染問題日益凸顯以及人們健康意識的提高,生態旅游已成為旅游消費者的首選[4]。生態系統游憩服務作為推進生態文明建設的重要抓手和載體,對更好地滿足人們日益增長的生態游憩消費需求和生態環境需要、引導人們樹立正確的生態價值觀具有重要作用[5],生態系統游憩服務也是提升人類福祉至關重要的貢獻者。本文在對黨的二十大精神進行學理性闡述基礎上,從生態系統服務、生態系統文化服務、生態系統游憩文化服務逐層提出了論題。海島作為海洋生態系統的重要組成部分,已成為深受陸地旅游者青睞的熱門旅游目的地,海島生態游憩正在如火如荼地發展,此論題對深入推動黨的二十大精神在海島旅游和海島生態系統建設落地生根具有重要的研究價值。

1 文獻綜述

1.1 生態系統游憩文化服務及供需概念

Daily和Costanza將生態系統服務定義為人類從生態系統中獲得各種利益[6-7]。聯合國千年生態系統評估(Millennium Ecosystem Assessment,MA)將生態系統服務分為供給、支持、調節和文化服務四大類,其中生態系統文化服務是指人們通過旅游休憩、美學體驗、精神滿足、社會認知等活動從生態系統獲得的非物質收益(能力或者經歷) [8]。關于生態系統文化服務的研究,旅游休憩和生態旅游相關研究占有較大比例[9]。Weyland等學者提出,生態系統文化服務中的旅游休憩功能主要是指人們從自然或半自然景觀的生態系統中獲得的休閑娛樂文化服務[10]。與其他游憩服務相比,生態系統游憩文化服務著重強調的是森林、草原、濕地、湖泊及海洋等生態系統中的游憩文化服務功能,不僅具有經濟價值,還能產生社會效益和生態效益。從生態系統游憩文化服務的定義可以看出,生態系統為人類提供休閑娛樂產品與服務,相應地,人類從生態系統中獲得精神滿足并消費娛樂產品與服務,形成生態系統游憩文化服務供給區和需求區。生態系統游憩文化服務流通過游客的流動將供給區與需求區相連,也是實現生態系統游憩文化服務供給與人類需求二者耦合的重要橋梁。游憩服務作為用戶移動流,是受益人主動移動到服務提供區而獲取服務的一種方式[11]2724。

1.2 生態系統游憩文化服務供需評估方法

在以往的研究中,學者們主要從供給角度對生態系統游憩服務展開研究。供給方面的研究主要集中在兩方面:一是采用市場價值、旅行費用、條件價值、支付意愿等方法對海洋、海岸、濕地、森林、農田、城市綠地、公園、綠色基礎設施等研究對象的生態系統游憩服務貨幣價值展開研究;二是隨著地理信息系統(geographic information system,GIS)的廣泛應用,游憩價值制圖已成為主要的研究方向,學者們分別采用公眾參與式制圖(public participation geographicinformation system,PPGIS)、參與式制圖(participatory geographic information system,PGIS)以及SolVES模型(Social Values for EcosystemServices),結合問卷調查數據、網絡大數據探討了研究區域的游憩非貨幣社會價值[12-14]。價值定量評估及各類參與式制圖均可用于評估生態系統游憩服務潛在供給水平,而實際供給水平要與需求相對應,即供給能承載需求量。與供給相對應的是游憩服務需求,需求主要通過游客偏好和意愿來表示需求大小或需求區域[15]。游憩服務需求制圖則以需求者實際住址或游憩服務使用實際發生地為基礎。Pe?a等學者通過受訪者審美偏好級別量化游憩服務的需求[16];Burkhard等學者通過人們的旅游期望值來量化休閑與旅游需求程度[17]17;Villamagna等學者以經歷或感受游憩服務的人數來表示需求大小[18];Schirpke等學者通過自然保護區規定空間距離的人口數量評估娛樂休閑與美學體驗服務的需求[19];何思源等學者根據游客選擇頻率來測度武夷山國家公園試點區游憩文化服務需求度[20];史恒通等學者運用選擇實驗法分析黑河流域居民對流域游憩需求偏好程度[21]。綜合以上可以發現,生態系統游憩供給及需求可以通過不同的方法進行量化,也可以通過游憩制圖或需求制圖法進行可視化,量化法及制圖法結合能更全面地反映海島生態系統游憩供需水平。游憩服務流作為一種空間傳輸路徑,既可以量化也可以刻畫。Burkhard等學者使用實際的旅游營業額和游客數量表示生態系統游憩服務流指標[17]19;Villamagna等學者通過垂釣人數、天數和花費來測算休閑漁業游憩服務流大小[22];Baró等學者以旅行者數量來表示生態游憩服務流的大小[23]。生態系統游憩服務空間流動模擬過程可參考服務路徑屬性網絡模型在固碳服務、水源供給服務、防風固沙等方面的應用。生態系統游憩文化服務供給、流、需求是不可分割的三部分,劉慧敏等學者在生態系統服務流定量化研究中全面分析了三者關系及服務流的屬性特征,并構建了休閑旅游服務供給潛力、流、需求指標體系[11]2728。

綜合來看,學者對生態系統游憩文化服務供需研究主要集中在陸地區域。海島是四面環水并在高潮時高于水面自然形成的能夠維持人類居住和其經濟生活的陸地區域,其區位特殊且與陸地來往密切。海島生態系統具有多樣性和完整性,海水、沙灘、森林等生態旅游資源豐富,海島是生態游憩服務的供給區。在“陸島統籌”“陸島聯動”理念驅動下,海島也已從單體發展的獨立單元成了“陸海聯動”戰略中的核心部分,海島生態系統通過一定的載體向陸域提供支持、調節、供給和文化等服務,陸域是海島生態游憩的主要需求區。海島游憩文化服務在供給和需求的傳輸過程中,通過不同的載體形成了生態系統游憩文化服務流。量化法結果可反映供給、需求能力,制圖法可反映供給主要來源地以及需求的主要分布區,量化法與制圖法相結合可更形象、更全面地展示海島生態系統游憩文化服務供給、需求及服務流特征。本文以遼寧省長海縣為研究區域,基于網絡及調研數據,采用核密度、網絡關注度指數對海島游憩服務供給、需求能力展開分析,識別海島鄉村旅游及綠色產業發展重點區域,預測并控制海島游憩潛在需求區域人數;基于地理探測器原理,分析海島生態系統游憩文化服務流路徑影響因素,根據研究結果剖析影響機制,研究結果可為維持或推動海島生態旅游可持續發展提供科學參考。

2 研究區域與方法

2.1 研究區域

長海縣位于遼東半島東側黃海北部海域,隸屬于遼寧省大連市,是東北地區唯一海島縣和中國唯一的海島邊境縣。全縣由252個海島組成,陸域總面積142 km2,海域總面積10 324 km2,海岸線長358.9 km,轄大長山島、小長山島、廣鹿島、獐子島、海洋島5個鎮,其中哈仙島、塞里島屬大長山島鎮管轄,瓜皮島、格仙島屬小長山島鎮管轄。大長山島、小長山島、廣鹿島、獐子島、哈仙島、塞里島、瓜皮島及格仙島是游客重點選擇的島嶼,也是本文選擇的研究區域。長海縣水道縱橫,交通便利,與20多個港口通航,其中皮口港是主要的客運港口,全縣共有港口碼頭36座。長海縣是國家級海島森林公園,森林覆蓋率達44.4%,并且擁有黃渤海區域最優良水質,大長山島飲牛灣、廣鹿島月亮灣、哈仙島金沙灘是北方知名的趕海區域。長海縣氣候條件優越,生態環境優美,資源種類豐富,既可以為游客提供海鮮等食物供給以及涼爽氣候調節等服務類型,而且作為旅游型海島也承載著游客旅游休憩和海島文化情感交流等文化服務。2010年,大連市政府批準設立長山群島海洋生態經濟區;2014 年,國家海洋局(2018年3月并入自然資源部)設立大連長山群島國家級海洋公園;2016年,長海縣委啟動了國際生態島建設,并提出要將長海縣海島自上而下總體打造成集休閑會議、游憩娛樂、文化體驗、生態觀光、度假居住于一體的生態旅游型海島。近年來,長海縣的海島旅游業呈現較快發展態勢,建有各類旅游景點45處,擁有漁家賓館和度假村459戶、星級賓館4家,全縣接待床位數量2.6萬個;2019年長海縣共接待上島游客 134萬人次,實現旅游綜合收入16.1億元,同比分別增長0.7%和7%① 。

2.2 研究方法

2.2.1 數據來源與處理

本文的數據來源分為3個部分:

(1)供給數據:主要通過網絡爬蟲從美團、攜程、去哪兒、同程、藝龍以及大連海島游等游客常用的網站獲取到394家漁家樂客房的數據,其中大長山島122家、小長山島29家、廣鹿島83家、獐子島33家、哈仙島60家、塞里島15家、瓜皮島33家、格仙島19家;運用百度拾取坐標系統獲取394家漁家樂的地理坐標信息以及漁家樂與皮口港、沙灘之間距離。

(2)需求數據:通過需求圖譜相關性可以看出,長海縣旅游旺季時“長海縣旅游”與關鍵詞“長海縣”相關性很強。以“長海縣”為搜索關鍵詞,通過百度指數日均值表示長海縣游客需求意愿。

(3)生態系統游憩文化服務流數據:主要來源于問卷調查數據以及網絡爬蟲數據,兩個渠道共獲取到1 126位游客的數據。其中,研究小組于2019年8月和2021年5月在大、小長山島和廣鹿島采用非概率抽樣隨機偶遇的方法對上島游客展開調研,問卷采用當場填寫并回收的方法,共回收問卷672份,其中有效問卷660份,問卷有效率為 98.21%,問卷調查中游客來源地是本文所需的數據。

2.2.2 生態系統游憩文化服務供給核算

生態系統游憩文化服務供給是指可提供生態游憩文化產品和服務的區域,供給水平主要與海島基礎設施和接待能力密切相關,本文采用加權求和法測算漁家樂的供給能力,運用核密度分析法刻畫分布特征。

(1)供給能力

本文選擇漁家樂客房數、漁家樂距沙灘距離及距皮口港的距離測算各海島生態系統游憩文化服務供給能力。通過極差標準化方法處理原始數據,采用主客觀組合賦權法來確定各指標權重。根據各指標的標準化值和權重,運用加權求和法測算出漁家3 結果與分析

3.1 生態系統游憩文化服務供給分析

長海縣生態系統游憩服務功能主要以海水為載體,但海水供給承載力不易量化,考慮到看海、趕海、品海鮮等活動均可在漁家樂完成,海島漁家樂可滿足游客生態系統游憩的各種需求,因此本文選擇從漁家樂供給能力和分布密度的角度衡量生態系統游憩文化服務供給水平,明確識別海島鄉村旅游及綠色產業發展重點區域。

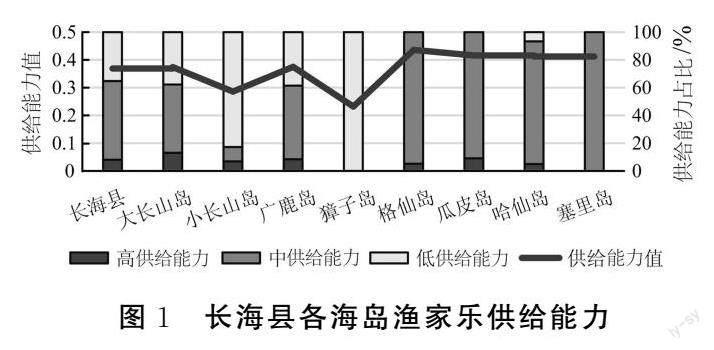

3.1.1 供給能力空間分布特征

運用公式(1)測得8個海島394家漁家樂的供給能力均值為0.369。如圖1所示,格仙島漁家樂供給能力最高,數值為0.436,主要是由于格仙島距離皮口港僅8.3海里,海上客運交通便利,并且漁家樂沿著海岸線集中分布,游客距離趕海沙灘較近;在8個海島中,獐子島供給能力最低,僅有0.232,主要原因是該島距離大陸最遠,乘船時間較長;瓜皮島供給能力值為0.416,皮口港距離瓜皮島碼頭9海里,游客距離趕海沙灘較近;1992年哈仙島率先興起了家庭旅游業,漁家樂發展勢頭較好,近些年其接待能力也在不斷提高,漁家樂供給能力為0.412;塞里島的供給能力為0.410,供給水平處于中等;小長山島整體供給能力偏低,僅有0.286,主要在于小長山島漁家樂距離港口和趕海沙灘都不占優勢。利用ArcGIS自然斷點法將漁家樂供給能力分為高、中、低3類,長海縣漁家樂整體供給能力偏低,高供給能力漁家樂僅占8.12%,主要分布在趕海區域附近的高檔酒店,例如發現王國廣鹿島度假酒店、長海黃金海岸假日酒店、長海林陽酒店等,中、低供給能力占比分別為56.60%和35.28%。

大長山島和廣鹿島是長海縣海島旅游人數較多的島嶼,2019 年游客比例分別占到56.19% 和26.87%,并且近些年漁家樂數量和規模也在不斷擴大,是長海縣生態系統游憩文化服務主要供給區。大長山島位于長山群島的中心位置,是長海縣政府所在地,大長山島高供給能力的漁家樂分布在楊家村、三官廟村和四塊石公園附近,以高檔酒店和規模較大的漁家樂為主,此類型的漁家樂客房數量都在80間左右,并且距飲牛灣黃金海岸沙灘較近;中值區分布與高值區相似,差異主要體現在接待能力上;低供給區主要分布在長海路環線附近,以小規模的賓館和旅店為主,而且距趕海區域較遠,這是限制其供給能力的主要原因。廣鹿島是長山列島中面積最大的島嶼,也是距離大陸最近的島嶼,廣鹿島高供給區沿著月亮灣海濱浴場分布,級別較高的酒店和規模較大的度假村是其主要類型;中供給區主要分布在柳條村、塘洼村,客房接待能力均在30間左右,此類型最主要的優勢是距離月亮灣海濱浴場較近;低供給區零散分布在塘洼村、柳條村和沙家村,塘洼村和沙家村供給能力低的主要原因是距離趕海區域較遠,柳條村低供給的原因是客房規模小。

3.1.2 供給密度空間分布特征

研究人員運用ArcGIS軟件對長海縣394家漁家樂進行了核密度分析。大長山島漁家樂在空間分布上形成了“三核心—帶狀區”格局。“三核心”指的是以楊家村為中心形成高密度核心區,以大長山島海島民生廣場、四塊石公園為中心形成兩個次密度核心區;“帶狀區”的特點是沿著大長山島海岸線分布。楊家村擁有優越的海域資源,并且鄰近大長山島機場、長山大橋等,交通便利。大長山島民生廣場、四塊石公園是大長山島島內休閑娛樂場所,賓館和酒店在此集聚分布。小長山島中心政府廣場交通便利、商業繁榮,漁家樂以此為低值核心區擴散分布。廣鹿島漁家樂分布呈“月亮灣環狀”格局,月亮灣沙灘是廣鹿島優質沙灘,以月亮灣浴場為中心,柳條村和塘洼村漁家樂向外環狀擴散。獐子島漁家樂形成了以金沙廣場和明珠公園為核心的環狀分布格局,在環狀基礎上漁家樂沿著海岸線帶狀分布。哈仙島和瓜皮島形成了以島中心為高密度核心區向外擴散分布的格局。格仙島和塞里島漁家樂空間分布呈“大分散、小聚集”模式。

3.2 生態系統游憩文化服務需求評估

在信息時代,網絡是人們獲取信息最便捷的方式,游客可以通過各類通信渠道獲取長海縣旅游信息。每年6—10月是長海縣生態系統文化功能發揮最大作用的時期,網民在此時間段對長海縣的旅游搜索和關注可反映出長海縣生態系統游憩文化服務潛在需求。通過此研究可預測并控制海島游憩潛在需求區域人數。

3.2.1 潛在需求分布特征

本文通過公式(3)測得網民對長海縣旅游網絡關注度指數,并利用 ArcGIS幾何間斷法將需求意愿劃分為高、中、低 3 個等級。長海縣游憩文化服務潛在高需求區共有9個,占比為20.45%,省外包括黑龍江省、吉林省、山東省、江蘇省、廣東省、北京市,省內包括大連市、沈陽市和鞍山市。長海縣作為中國最北方海島,是黑龍江省和吉林省居民海島旅游目的地首選;山東海洋文化特點與長海縣相似,并且海上航運通行方便,因此山東省也是潛在高需求區之一;對于北京市、江蘇省和廣東省來說,長海縣是夏季避暑的優勢區域;長海縣是大連市的后花園,沈陽市和鞍山市經濟發展水平高,海島旅行可能性高,因此遼寧省內大連市、沈陽市及鞍山市也是潛在高需求區。長海縣游憩文化服務潛在低需求區共有11個,分別為新疆維吾爾自治區、青海省、甘肅省、寧夏回族自治區、西藏自治區、云南省、四川省、廣西壯族自治區、海南省、遼寧省朝陽市和葫蘆島市,占比為25%,由于西北區、西南區部分省級行政區以及海南省距離長海縣較遠,并且交通通達度低,換乘交通工具較多,因此選擇長海縣海島旅游可能性較低;遼寧省內的朝陽市和葫蘆島市也是兩大潛在低需求區,與其經濟發展水平相關。其余24個行政區為長海縣游憩文化服務中等潛在需求區,主要與各地區社會經濟發展水平、交通通達度及文化背景等因素相關。

3.2.2 潛在需求屬性特征

如表1所示,女性與男性對長海縣生態旅游需求意愿相當;在年齡構成上,30~49歲的人是長海縣海島旅游的主要潛在客源,占比高達52.88%;從潛在客戶興趣點分布來看,34.77%的潛在游客會參照網上旅游攻略來決定需求意愿,34.72%的潛在客戶關注海島生態旅游景點類型和文化特征,10.26%的潛在游客把關注點放在長海縣海島旅游的交通方式上,20.25%的潛在客戶關注長海縣的住宿條件。

3.3 生態系統游憩文化服務流路徑描述

海島有多種生態系統服務流,游憩文化服務流是其中一種特殊的生態服務流,通過需求區游客主動移動到海島旅游供給區形成。本文從載體、流向和流量3個方面來具體刻畫海島游憩文化服務流路徑。

3.3.1 流動路徑特征

參考生態系統服務流載體和流向圖[25]3235,本文繪制了海島生態系統游憩文化服務流路徑圖(圖2)。在海島游憩文化服務流中,交通工具是運輸游客的重要載體,由于海島地理位置的特殊性,輪渡是港口到海島上必不可少的載體。海島生態系統服務流的流向受運輸載體運行方向的影響,西南地區、西北地區、華南區以及華東部分區游客選擇飛機出行的可能性大,流向是由飛機航線和輪渡航線綜合而成;華北地區、東北地區、華中地區及部分華東地區游客大部分會選擇火車出行,流向與火車軌道方向一致,最后由輪渡從港口輸送到海島上;對遼寧省內的游客而言,自駕到海島旅游的比例較高,流向是由公路延伸方向和輪渡航線結合形成的。

3.3.2 路徑流量特征

流量是判定游客接受的有效服務量,也是定量海島生態游憩服務流的根本所在[25]3235。本文通過公式(4)測得長海縣生態系統游憩服務流流量,并利用ArcGIS將流量劃分為高、中、低 3 個等級,占比分別為27.27%、50%和22.73%。黑龍江省、吉林省以及遼寧省沈陽市、大連市、鐵嶺市、撫順市、阜新市、錦州市、盤錦市、鞍山市、營口市、遼陽市屬于高等級服務流,浙江省、福建省、湖北省、湖南省、廣西壯族自治區、貴州省、新疆維吾爾自治區、青海省、甘肅省及西藏自治區的文化服務流流量為低級,其他行政區的服務流流量為中級。距離是影響長海縣生態系統文化流流量等級的重要因素,但是從生態游憩服務流等級分布區域來看并不完全遵循這個規律,因此需要進一步探索長海縣海島生態系統游憩文化服務流路徑影響因素。

3.4 生態系統游憩文化服務流路徑影響機制

根據近風年的海島調研結果,本文從經濟環境、社會環境和交通條件3個維度甄選出與旅游需求相關的6個因子(表2),利用地理探測器模型來探究游憩文化服務流路徑影響因素,并剖析影響機制。區域經濟水平(X1)和居民消費水平(X2)可反映游憩需求區宏觀及微觀的收入水平,信息通達度(X3)可體現需求區旅游信息知曉度,城市化水平(X4)可反映需求區游客的閑暇時間,交通費用(X5)及交通通達度(X6)可影響游客出行的概率。

3.4.1 因子探測

從表2中q值可以看出,交通通達度是影響長海縣海島游憩文化服務流路徑最重要的因素,例如廣東、四川等省相比湖北、甘肅等省距離長海縣較遠,但其交通發達,游客出行率相對較高;居民消費水平直接影響著服務流流量,本溪、朝陽與省外區域相比距長海縣較近,但是居民可額外支出的旅游費用較低,影響了海島旅游出游率;城市化水平對服務流路徑的q值為0.206,城市化水平高意味著居民的假期休閑時間多;信息通達度q值為0.198,信息宣傳是推廣海島的重要方式,信息發達的需求區得到關于海島旅游宣傳的可能性大,會提高旅游出行的動機。通過以上分析得出,相比交通費用,游客考慮更多的是交通便利性,并且充足的時間和金錢是旅游者出行的必備條件。

3.4.2 交互探測

根據交互作用探測結果(表3),在交互作用下各因子對長海縣游憩文化服務流路徑影響力都在增強,并且大部分情形為非線性增強效應。從6個因子交互作用來看,q(X1∩X6)值最大為0.987,表明需求區交通通達度與地區經濟水平交互作用對游憩服務路徑影響最大;居民消費水平(X2)分別與其他5個因子交互作用,交互結果對海島游憩文化服務路徑影響均產生了非線性增強效果,因此要充分重視居民消費水平對其他因素的增強效應;信息通達度(X3)、交通通達度(X6)與其他因子交互作用值均較大,表明這兩個因子是長海縣生態系統游憩文化服務流的顯著性控制因子。從經濟、社會、交通環境內外部交互作用來看,3個維度間的交互作用遠高于維度內部交互作用,尤以經濟和交通的交互作用最顯著,解釋力均值為0.808 75② ,說明長海縣作為供給區提供便利交通,陸地需求區提升居民福利待遇,兩者共同作用促進海島生態系統游憩服務流動。

3.4.3 影響機制

根據因子探測和交互探測的結果,結合長海縣游憩文化服務供給、需求以及服務流空間格局,剖析海島生態系統游憩文化服務流路徑的影響機制,得到以下結果(圖3):

(1)供給區生態系統多樣性與穩定性是生態游憩文化服務流路徑形成的基礎。

海島擁有清澈海水、連環港灣、綿延沙灘和奇特礁石;海島植被茂密,森林覆蓋率高,空氣清新潔凈,被譽為“天然氧吧”;海島夏季氣溫較陸地偏低,是消夏避暑勝地;海島漁業資源豐富,在海島可以盡情享用海鮮;海洋文化也是吸引游客的又一因素。游客在海島上賞海景、品海鮮、嬉海水、觸沙灘,這些體驗是游客選擇到海島旅游的一大誘因。因此,要加大海島環境污染防治力度,在“三生”空間加快推廣節能降碳技術,形成綠色的生產生活方式;深入挖掘海島生態系統文化功能,繼續推進海島文化和旅游深度融合;發展綠色低碳產業,繼續提升漁家樂在海島鄉村旅游中的作用。

(2)需求區游客對海島游憩的向往是生態游憩文化服務流路徑形成的內因。

遠離海島的陸地居民選擇到海島旅游主要原因是向往海島獨特的生態環境和濃郁的海島文化。需求區游客閑暇時間越多、旅游費用越充足,選擇出行的意愿越強烈,這是旅游者所具備的最基本條件;由于海島地理區位的獨特性,游客到海島旅游更多考慮的還是交通條件,海島政府應與各方協商協調,在旅游旺季增加直達海島所在區域的火車列數及飛機班次,提高游客海島旅游意愿;海島政府要通過多渠道加大對海島旅游的宣傳力度,漁家樂經營者要在美團、攜程、去哪兒、同程、藝龍、馬蜂窩等受眾群體高的網站推廣海島生態旅游,提高游客對海島旅游的認知度,進而增強游客到海島旅游的意愿。

(3)供需雙方政策互補是海島生態游憩文化服務路徑可持續流動的保障。

陸地游客作為需求方是海島生態系統服務受益者,應按照“誰受益、誰補償”的原則,建立生態產品價值實現機制,加快推進海島生態保護補償標準體系,完善生態補償制度,使用生態補償資金提升海島生態系統的穩定性和持續性,為游客創造更加綠色、美麗的海島,進而提高游客的海島生態旅游滿意度,吸引更多的潛在需求者到海島旅游,使海島游憩文化服務流形成良性循環。海島作為供給方可實行旅游獎勵補貼政策。一方面,政府可以采取發放海島旅游消費券或者上島購買海鮮抵現消費券方式,擴大海島旅游市場規模;另一方面,政府對于游客滿意度高的漁家樂可實行獎勵補貼政策,提高漁家樂供給水平及服務能力,加速海島生態系統游憩文化服務流的流動。

4 結論與討論

4.1 結論

(1)供給能力空間分布特征從整體上表現為長海縣供給能力偏低,各海島供給能力從高到低排序為格仙島、瓜皮島、哈仙島、塞里島、廣鹿島、大長山島、小長山島和獐子島;大長山島高供給能力的漁家樂分布在大長山島楊家村、三官廟村和四塊石公園附近,廣鹿島高供給區沿著月亮灣海濱浴場分布。

(2)供給密度空間分布特征表現為大長山島形成了“三核心—帶狀區”格局,小長山島以政府廣場為低值核心區擴散分布,廣鹿島呈“月亮灣環狀”格局,獐子島形成了以金沙廣場和明珠公園為核心的環狀分布格局,哈仙島和瓜皮島以島中心為高密度核心區向外擴散分布,格仙島和塞里島呈“大分散、小聚集”模式。

(3)潛在需求空間分布特征為黑龍江、吉林、山東、北京、江蘇、廣東以及遼寧大連、沈陽、鞍山屬于潛在高需求區,西北區、西南區部分省級行政區以及海南屬于潛在低需求區,中等潛在需求區則占據半壁江山。

(4)服務流路徑特征表現為載體和流向與乘坐交通工具運行方向有關。黑龍江、吉林以及遼寧大部分區域服務流等級高,浙江、福建、湖北、湖南、廣西、貴州、新疆、青海、甘肅及西藏服務流等級低,其他行政區服務流等級為中級。從服務流路徑影響因素來看,需求區居民消費水平、閑暇時間、交通通達度和信息通達度影響力顯著,并且因子間交互作用均有協同增強效應,尤以經濟環境維度和交通條件維度的交互作用最顯著。

(5)剖析海島生態系統游憩文化服務流路徑的影響機制,得出供給區生態系統多樣性與穩定性是路徑形成的基礎,陸地游客對海島游憩的向往是路徑形成的內因,供需雙方政策互補是路徑可持續流動的保障。

4.2 討論

本文以黨的二十大報告闡述的促進人與自然和諧共生以及滿足人民日益增長的精神文化需求為指導思想,提出生態系統游憩文化服務供需論題。Allan等學者提出對區域生態系統游憩文化服務時空格局實施動態監測,可為研究區域資源的合理配置提供一定的科學依據[26]。對于海島來說,增強海島生態游憩服務功能,合理布局海島生態游憩資源,可進一步促進海島綠色發展,加快海島綠色發展方式轉型。Iniesta-Arandia等學者提到在未來的研究中,生態系統游憩文化服務要與不同利益相關者的福祉相聯系[27]。從島民福祉角度出發,推進海島生態文化與生態旅游融合,有利于海島文化弘揚與傳承以及海島旅游業的可持續發展,發展海島鄉村旅游,取得海島“產業興旺”和島民“生活富裕”雙贏成效。基于游客福祉,應積極滿足陸地游客對海島生態游憩的需求,實現陸地游客對海島美好生活的向往,提升游客生活品質,增進游客民生福祉。Plieninger等學者提出將生態系統游憩文化服務的研究成果應用于文化多樣性保護、資源環境管理、區域與城市規劃以及福祉效應等多方面[28]。生態系統游憩文化服務供需研究是多學科研究成果的結晶,也為生態學、經濟學、社會學、地理學等多學科的參與建立一個共同的平臺。

本研究基于供需視角以可視化、立體化的方式展示了海島生態系統游憩文化服務供給、需求及服務流特征,可為優化海島生態系統游憩服務管理和空間規劃決策、提升海島島民及游客福祉、維持或推動海島可持續發展提供借鑒與科學參考。以往的研究多針對生態系統文化服務供需關系展開研究,如楊麗雯等學者運用供需矩陣來評估平陸大天鵝景區生態系統文化服務供需關系[29],陶芹等學者利用供需比來量化長三角地區休閑游憩服務供需關系[30]。眾多學者均是對生態系統游憩文化服務供需的數量關系進行研究,本研究考慮到海島生態系統游憩文化服務與其他地域類型的此項服務有所不同,供給方和需求方在空間上是彼此獨立的個體,因此,分別對供給區與需求區的供給、需求能力以及分布特征進行分析,不僅能識別海島鄉村旅游及綠色產業發展重點區域,而且擴展到全國來識別海島生態系統游憩服務需求空間,可預測并控制海島游憩潛在需求區域人數。

本研究仍存在一些局限性:(1)由于受數據獲取難度的限制以及疫情期間缺少上島調研機會的影響,漁家樂供給水平僅從客房數量、距海灘遠近和距港口遠近來測算,而沒有考慮客房供給質量。在現實中漁家樂客房供給質量也很重要,對于以上3個條件都能滿足的漁家樂,則環境好的漁家樂供給水平就會高一些。(2)海島游憩文化服務流路徑與各需求區交通工具延伸方向一致,這樣刻畫出來的流動路徑才會更形象,然而在相同比例尺下,海島圖像太小,刻畫后路徑不夠清晰。在未來的研究中,要以黨的二十大精神為引領,深入挖掘海島生態旅游科研問題,解決海島生態旅游棘手問題;后期要把海島生態游憩設施與漁家樂供給相結合,探究海島生態游憩文化服務供給水平;同時在后續調研及數據收集過程中,還要加強供給、需求以及影響因子等多元數據的積累。

注釋

①數據來源于2020年遼寧萬卷出版社出版的《長海年鑒(2020)》,因受疫情影響,長海縣2020和2021年旅游數據波動較大,本研究采用2019年數據。

②即表3中數據0.346、0.919、0.987、0.983的平均值。

參考文獻

[1] 趙雨晴,游巍斌,林雪兒,等.游客和居民視角下武夷山市生態系統文化服務感知比較研究[J].生態學報,2022(10):4011-4022.

[2] 邱堅堅,劉毅華,袁利,等.人地系統耦合下生態系統服務與人類福祉關系研究進展與展望[J].地理科學進展,2021(6):1060-1072.

[3] 莊志民.復合生態系統理論視角下的文化與旅游融合實踐探索:以上海為例[J].旅游科學,2020(4):31-45.

[4] 王新敏,蘇建軍,宋詠梅.社會—生態系統視角下山西森林公園綜合效益評價研究[J].旅游論壇,2022(3):57-67.

[5] 張玉鈞,高云.綠色轉型賦能生態旅游高質量發展[J].旅游學刊,2021(9):1-3.

[6] DAILY G C. Nature's services: societal dependence onnatural ecosystems[M].Washington DC:Island Press,1997:220-221.

[7] COSTANZA R.The ecological, economic,and socialimportance of the oceans[J]. Ecological economics,1999(2): 199-213.

[8] 董連耕,朱文博,高陽,等.生態系統文化服務研究進展[J]. 北京大學學報(自然科學版),2014(6):1155-1162.

[9] 郭洋,楊飛齡,王軍軍,等.“三江并流”區游憩文化生態系統服務評價研究[J].生態學報,2020(13):4351-4361.

[10] WEYLAND F,LATERRA P. Recreation potentialassessment at large spatial scales: a method based inthe ecosystem services approach and landscape metric[J]. Ecological indicators,2014,39:34-43.

[11] 劉慧敏,劉綠怡,任嘉衍,等.生態系統服務流定量化研究進展[J].應用生態學報,2017(8):2723-2730.

[12] 劉陽,趙振斌,李小永.基于PPGIS的鄉村旅游社區景觀價值變化研究:以麗江束河古鎮為例[J].地理科學,2021(2):328-339.

[13] FISH R,CHURCH A,WILLIS C, et al.Makingspace for cultural ecosystem services: insights from astudy of the UK nature improvement initiative[J].Ecosystemservices, 2016, 21: 329-343.

[14] 霍思高,黃璐,嚴力蛟.基于SolVES模型的生態系統文化服務價值評估:以浙江省武義縣南部生態公園為例[J].生態學報, 2018(10): 3682-3691.

[15] 楊麗雯,王勇智,高月.洪洞大槐樹尋根祭祖園生態服務流模擬[J].山西大學學報(自然科學版),2019(2):473-481.

[16] PE?A L,CASADO-ARZUAGA I,ONAINDIA M.Mapping recreation supply and demand using an ecologicaland a social evaluation approach[J].Ecosystemservices,2015,13:108-118.

[17] BURKHARD B,KANDZIORA1 M,HOU Y,et al.Ecosystem service potentials,flows and demands:concepts for spatial localization,indication and quantification[J].Landscape online,2014(1):1-32.

[18] VILLAMAGNA A M,ANGERMEIER P L,BENNETTE M.Capacity,pressure,demand,and flow:aconceptual framework for analyzing ecosystem serviceprovision and delivery[J].Ecological complexity,2013(5):114-121.

[19] SCHIRPKE U,SCOLOZZI R,DEMARCO C,et al.Mapping beneficiaries of ecosystem services flowsfrom Natura 2000 sites[J].Ecosystem services,2014,9:170-179.

[20] 何思源,蘇楊,王蕾,等.國家公園游憩功能的實現:武夷山國家公園試點區游客生態系統服務需求和支付意愿[J].自然資源學報,2019(1):40-53.

[21] 史恒通,睢黨臣,吳海霞,等.公眾對黑河流域生態系統服務消費偏好及支付意愿研究:基于選擇實驗法的實證分析[J].地理科學,2019(2):342-350.

[22] VILLAMAGNA A M,MOGOLL?N B,ANGERMEIERP L.A multi-indicator framework for mappingcultural ecosystem services:the case of freshwaterrecreational fishing[J]. Ecological indicators,2014(5):255-265.

[23] BAR? F,PALOMO I,ZULIAN G,et al.Mapping ecosystemservice capacity, flow and demand for landscapeand urban planning:a case study in the BarcelonaMetropolitan Region[J]. Land use policy,2016,57:405-417.

[24] 陶思宇,周忠學.基于旗艦物種的生態系統文化服務供需及流研究:以大熊貓國家公園為例[J].生態學雜志,2022(8):1643-1652.

[25] 劉慧敏,劉綠怡,丁圣彥.人類活動對生態系統服務流的影響[J].生態學報,2017(10):3232-3242.

[26] ALLAN J, SMITH S, MCINTYRE P, et al. Usingcultural ecosystem services to inform restoration prioritiesin the Laurentian Great Lakes[J]. Front ecolenviron, 2015(8):418-424.

[27] INIESTA-ARANDIA I, GARC?A-LLORENTE M,AGUILERA P A, et al. Socio-cultural valuation of ecosystemservices: uncovering the links between values,drivers of change, and human well-being[J].Ecological economics, 2014,108:36-48.

[28] PLIENINGER T, DIJKS S, OTEROS-ROZAS E, etal. Assessing, mapping, and quantifying cultural ecosystemservices at community level[J]. Land usepolicy, 2013, 33:118-129.

[29] 楊麗雯,王大勇,李雙成.生態系統文化服務供需關系量化方法研究:以平陸大天鵝景區為例[J].北京大學學報(自然科學版),2021(4):691-698.

[30] 陶芹,陶宇,歐維新.長三角地區休閑游憩服務供需關系研究[J].生態學報,2021(5):1777-1785.

[責任編輯:連云凱]