安不可以忘危 治不可以忘亂

東山

2017年8月1日,在慶祝中國人民解放軍建軍90周年大會上,習近平主席強調:“推進強軍事業,必須始終聚焦備戰打仗,鍛造召之即來、來之能戰、戰之必勝的精兵勁旅。安不可以忘危,治不可以忘亂。”

“安不可以忘危,治不可以忘亂”化用自《周易·系辭下》中的“是故君子安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘亂,是以身安而國家可保也”,是把馬克思主義辯證法同“安危相易,禍福相生”等中華優秀傳統文化所蘊含的哲理相結合的清醒論斷。

“安”與“危”、“存”與“亡”、“治”與“亂”交替演進的歷史規律,時刻提醒我們,社稷安穩時不能忘記覆滅的危險,江山存續時不能忘記衰亡的可能,國家太平時也不能忘記戰亂的隱患,必須對可能威脅國家前途命運的各方面風險挑戰時刻保持警惕,這是教訓也是經驗。

從歷史深處走來,中國人民的傷痛始終歷歷在目——

旅順“萬忠墓”碑文記載:“光緒甲午十月(1894年11月)日本敗盟,旅順不守,官兵商民男婦被難者計一萬八百余名,忠骸火化,骨灰叢葬于此”;

列寧在《中國的戰爭》中描述1900年庚子俄難:“他們殺人放火,把村莊燒光,把老百姓驅入黑龍江中活活淹死,槍殺和刺死手無寸鐵的居民和他們的妻子兒女,沙皇政府在中國的政策是一種‘犯罪的政策”;

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館里鐵證鑿鑿:1937年12月13日,日軍侵占南京,30多萬同胞慘遭殺戮,無數婦女被蹂躪殘害,無數兒童死于非命,南京三分之一的建筑被毀;

…………

“剜心之痛!”“痛徹肺腑!”

嚴酷的斗爭和血的教訓給予中國人民深刻啟示:如果沒有一個鞏固的國防,沒有一支強大的軍隊,安全就無法支撐,發展更難言保障,人民也勢必遭殃。習近平主席常懷憂患意識,一再強調:“軍事上的落后一旦形成,對國家安全的影響將是致命的。”

今天的世界,國際形勢正發生前所未有之大變局,和平與發展雖已成為時代主題,但局部沖突和動蕩仍然頻發,戰爭威脅始終如影隨形;今天的中國,實現中華民族偉大復興的中國夢,正面臨難得機遇、具備堅實基礎、擁有無比信心,但前進的道路絕不會一帆風順,必然會面對各種重大挑戰、重大風險、重大阻力、重大矛盾。

新一輪科技革命和產業變革的浪潮席卷而來,世界新軍事革命加速發展,國際軍事競爭格局正在發生歷史性變化。站在新的歷史起點上,習近平主席高屋建瓴地指出:“我們更加深切地感受到,中華民族走出苦難、中國人民實現解放,有賴于一支英雄的人民軍隊;中華民族實現偉大復興,中國人民實現更加美好生活,必須加快把人民軍隊建設成為世界一流軍隊。”

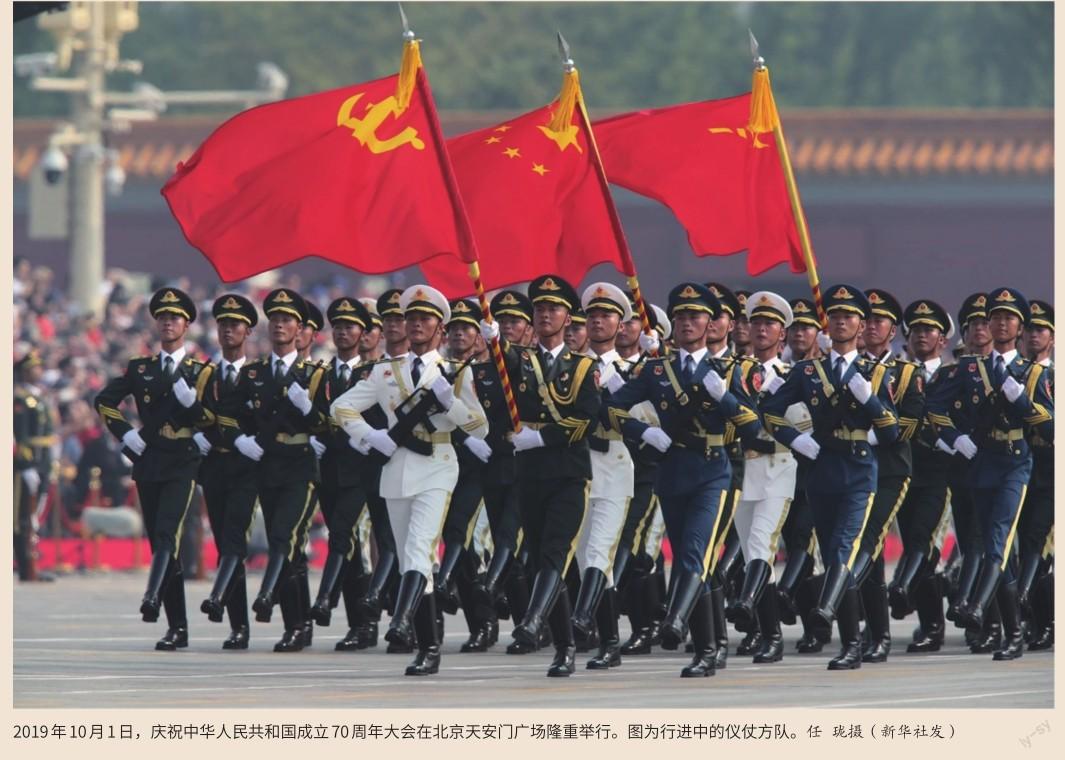

居安思危,強國與強軍休戚相關。1949年新中國成立以來,在內憂外患中誕生并成長起來的中國共產黨,始終葆有強烈的憂患意識,高度重視國防建設,敢于在關鍵時刻亮劍,頂住了來自外部的各種壓力,維護了國家的獨立、自主、安全、尊嚴;黨的十八大以來,我國全面深入推進政治建軍,大刀闊斧改革攻堅,緊鑼密鼓練兵備戰,科技強軍、人才強軍、依法治軍等全面推進;黨的二十大舉旗定向、繼往開來,歷史性創造性地深化拓展了習近平強軍思想。到2027年實現建軍一百年奮斗目標,到2035年基本實現國防和軍隊現代化,到本世紀中葉全面建成世界一流軍隊……我國強軍興軍路線圖愈加清晰,國防和軍隊現代化新局面不斷開創。

中國實現現代化是世界和平力量的增長,是國際正義力量的壯大,既不會走殖民掠奪的老路,也不走國強必霸的歪路。中國人民珍愛和平,決不搞侵略擴張,但卻有戰勝一切侵略者的信心。

捍衛和平維護安全、懾止戰爭的手段和選擇有多種多樣,但軍事手段始終是保底手段。這是習近平主席作為軍隊最高統帥謀深慮遠的戰略考量,更是中國共產黨人憂國憂民的責任擔當,也是對“安不可以忘危,治不可以忘亂”最有力的詮釋。