基于古詩詞文本挖掘的唐宋三峽人文景觀特征及審美認知研究

王雪純,毛華松,吳映華夏

(1.a.重慶大學 建筑城規學院;b.山地城鎮建設與新技術教育部重點實驗室,重慶 400030;2.重慶市綦江區農業農村委員會,重慶 401420)

習近平總書記在主持召開長江經濟帶發展座談會時指出,“長江造就了從巴山蜀水到江南水鄉的千年文脈,是中華民族的代表性符號和中華文明的標志性象征,是涵養社會主義核心價值觀的重要源泉①2020年習近平總書記在全面推動長江經濟帶發展座談會上的講話.http://www.xinhuanet.com/politics/2020-11/15/c_1126742700.htm.”。為深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神,保護長江文物和文化遺產,傳承弘揚長江文化,中共中央辦公廳、國務院辦公廳于2022年正式啟動長江國家文化公園建設工作,以激活長江豐富的歷史文化資源,系統闡發長江文化的精神內涵,深入挖掘長江文化的時代價值。三峽既是長江流域的重要自然地理標識點,也是長江文化遺產留存最為豐富的地域之一,因此成為長江國家文化公園建立先行示范區的重要選址對象。

整合具有突出意義、重要影響、重大主題的文物和文化資源是國家文化公園建設工作的基礎②2019 年中共有關部門負責人就《長城、大運河、長征國家文化公園建設方案》答記者問.http://www.gov.cn/zhengce/2019-12/05/content_5458886.htm.。當前國家文化公園的資源識別,在依照國家和地方政府出臺的文保單位、名城名鎮名村、歷史建筑、風景名勝區等名錄執行的基礎上,納入了相關自然資源以及未納入保護體系的文化資源(毛華松 等,2023)。中共中央辦公廳、國務院辦公廳、重慶市政府也明確提出“多層次、全方位”(新華社,2021)“全過程、全要素”(重慶市人民政府辦公廳,2019)的資源普查和文化闡釋要求。然而,三峽在落實上述文化資源識別工作要求上實際存有艱巨挑戰。90年代以來,三峽歷經城鎮拆遷、移民安置、環境整治和文物搶救等工程,期間部分文化遺產和地方文脈難以避免地走向破碎、甚至消失。三峽文化遺產的歷時性和完整性,以及其人地關系的脫離和變遷等客觀因素都為當地文化資源調查帶來一定阻力。近年來,三峽文化資源研究集中于不可移動類文物普查(劉璐,2019)、歷史景觀考證(富婷婷,2016;劉辰,2017)和城鎮變遷研究(黃勇 等,2008;魏曉芳,2013)。研究史料廣泛涉獵三峽地方志、游記等古籍,以詩詞為研究材料進行文化資源解讀與挖掘的成果較少。三峽作為中華詩詞文化的重要“江山之助”,素有“天下詩人皆入蜀,行到三峽必有詩”的美譽。面對三峽物質遺產僅剩少數殘存但文化脈絡基本完整的現狀條件,古詩詞以其獨有的中國古典文化特色,以及特殊的地理認知表達方式(許源 等,2022),為三峽的自然風貌和人文意象賦予極高的演繹性和解讀性,也為豐富三峽文化資源識別和完善價值闡釋體系提供另一種途徑。

在歷朝三峽詩詞鴻篇中,唐宋時期的詩詞數量激增、代表性最高、影響力最廣。出現了諸如李白的“朝辭白帝彩云間,千里江陵一日還”;杜甫的“無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來”;劉禹錫的“東邊日出西邊雨,道是無晴卻有晴”等詩詞名篇。唐宋時期的文人雅士還推動了國家非物質文化“竹枝詞”的發展成熟以及宋詞詞牌名《巫山高》《巫山一段云》的形成。承載著三峽文化的詩詞名篇,具有作為中華民族代表性符號和中華文明標志性象征的重大價值,是三峽文化資源的重要組成部分。因此,本研究以唐宋詩詞作為研究素材,識別三峽典型人文景觀,分析其空間分布特征,并深入探討各類景觀主題特征內涵及認知審美,可為三峽文化資源的識別提供新視角,有助于更加全面地挖掘并篩選出三峽具有突出價值的重要文化資源,以便“保護、傳承、弘揚長江歷史文化”,對長江國家文化公園的資源挖掘與保護利用工作做出積極響應。

1 研究對象與方法

1.1 研究范圍界定

在時間范圍上,本研究所指的“唐宋時期”為618—1279年李唐王朝建立至趙宋滅亡這一時間段,包含五代十國的前后蜀時期。在地理范圍上,“三峽”是瞿塘峽、巫峽、西陵峽的總稱,具體指從重慶奉節縣白帝城至湖北宜昌市南津關的長江及沿岸區域。本研究所界定的空間范圍在遵循三峽地理概念所指范疇的基礎上,綜合宋代三峽城鎮建置(藍勇,2015)③兩宋時期三峽置夔州(含奉節、巫山)、歸州(含巴東、秭歸)及峽州(含夷陵、宜都、遠安、長陽)。,選擇將奉節縣、巫山縣、巴東縣、秭歸縣、興山縣、夷陵區、西陵區、點軍區納入研究范圍(圖1)。

1.2 研究方法

1.2.1 詩詞文本挖掘技術應用于三峽人文景觀研究的適用性 文本挖掘技術是當前解讀詩詞文本并進行景觀空間分析的主要研究方法之一。該技術以數理統計與計算機語言學為理論基礎,利用信息檢索技術,基于大量的文本數據分析數據間的潛在聯系、規律和發展趨勢等,提取和組織有價值的信息(李尚昊,2016)。采用該技術進行景觀空間分析,通常以數據挖掘為基礎,提取并量化文本中所記錄的地理空間信息,再以ArcGIS 為支撐,模擬微觀人類活動、情感和空間場所的關系。目前對古詩詞進行文本挖掘的景觀空間研究主要分為2類:1)聚焦于區域景觀認知機制,如以《廬山詩詞全集》為樣本提取地理認知信息并進行定量分析,探討歷代廬山景觀認知演變規律(許源 等,2015);以北京佛寺相關的游覽詩文為樣本進行語義聚類分析,總結北京佛寺園林的核心風景意象認知和文化表征(李源 等,2022)。2)剖析區域景觀分布特征,如挖掘關中地區唐詩文本解析人文景觀格局(吳瀟等,2019);提取成都古詩詞中的鄉村景觀語義和意象圖譜,分析成都鄉村景觀特征(李春玲 等,2020);分析解讀南京古詩詞,以提出城市詩意景觀的保護和延續策略(盧玉坤 等,2021);提取唐朝至清朝桂林山水詩詞中對植物景觀的描寫,通過量化統計和社會語義網絡分析,歸納植物景觀的時空分布與意境特征(劉濱誼 等,2022)。由此可見,詩詞文本挖掘技術能為多尺度和多角度的區域景觀分析提供輔助。

對于有“詩峽”之稱的三峽,其蔚為壯觀的詩詞數量以及“詩史長、詩點多、詩品高、詩人顯、詩體全”的詩詞特征(林永權,1996),為應用文本挖掘技術提供了有效支撐。縱觀各歷史時期,唐宋時期是三峽地區政治、經濟、文化的高峰期,在“山水文化鼎盛,文人儒士好勝覽、興游賞的風氣蓬發”(毛華松,2016)的背景和“天下才人皆入蜀”的局面下,三峽成為眾多文人游歷、歌詠之地,密集地涌現了關于當地景觀的詩詞名篇。與其他時期相比,唐宋三峽詩具有樣本量大、整體意象明確、詞義高度精準、空間要素完整、傳播度廣、影響力高等優勢。在提供空間信息參照、記錄歷史景觀要素的同時,唐宋三峽詩蘊含了重要的審美價值和文化內涵。因此本文將唐宋三峽詩詞作為研究材料,以文本挖掘技術為手段提取三峽典型人文景觀,探討地域性人文景觀特色。

1.2.2 唐宋三峽詩詞數據采集及文本分析方法

唐宋文人所寫三峽詩有直接和間接2類,一類是文人過境或駐留三峽時所詠,另一類是文人送別時或想象虛構的三峽景觀畫面所作。本研究詩詞素材選取以前者為準,且嚴格控制在618—1279 年的時間跨度和三峽地理范圍內。《全唐詩》《全宋詞》雖卷帙浩繁、收錄較廣,但所含三峽詩囊括直接、間接2 種情況,具有潛在的模糊性。因此本研究所篩選的詩詞數據庫為公開的古詩詞數據庫網站“唐宋文學編年地圖”④https://sou-yun.cn/PoetLifeMap.aspx,該網站記錄了618—1279年148位詩人的生平行跡與其在對應地點創作的詩詞,可精確檢索出某一地點多位詩人創作的詩詞內容,便于搜尋研究范圍內的詩詞文本數據,也有助于研究定位詩詞語匯中的空間信息。

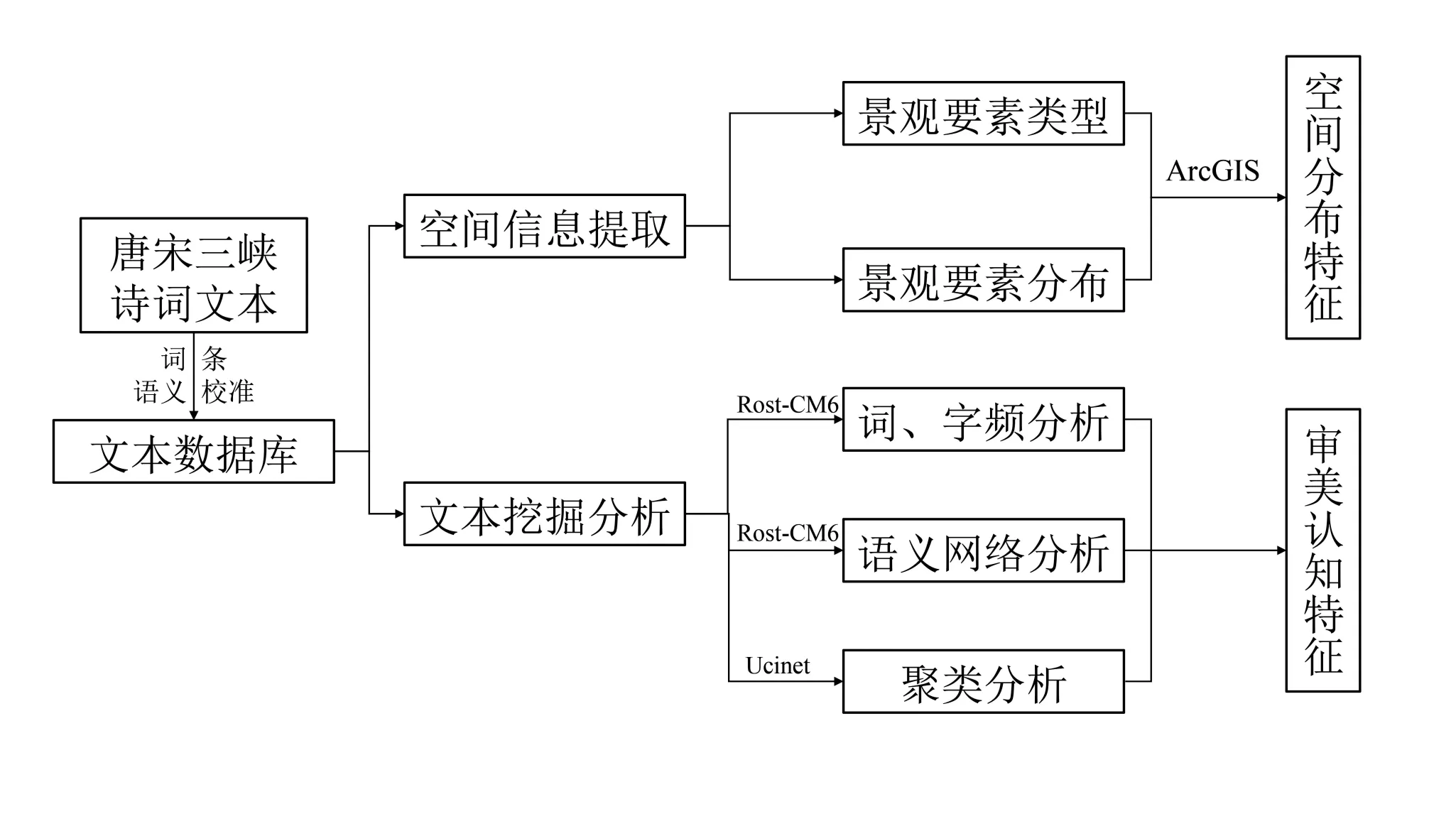

以詩詞文本是否含有三峽地點和景觀信息為篩選條件,本研究共整合了440首詩詞,并對其進行文本預處理,依據詩文原意以及參考《方輿勝覽》,對源詞條數據進行名稱校準,例如“飛樓”對應“白帝樓”;“細腰宮”對應“楚王宮”;“屈平祠”對應“屈原祠”等。將詩詞文本所有的源詞條替換為對應的標準詞條,以此為基礎數據庫進行文本分析挖掘(圖2),并進行如下操作:1)梳理數據庫中的景觀地點,完成相應坐標點的提取,利用Arc-GIS對唐宋三峽人文景觀的要素類型及其空間分布特征進行可視化(由于三峽特殊的地形地貌使人文景觀的呈現與自然景觀緊密關聯,本文將三峽人文景觀形成所依托的自然景觀基底納入統計分析中);2)通過ROST-CM6 對詩詞文本進行聚類分析與空間語義分析,根據類簇特征劃分不同景觀主題;3)結合語義網絡與高頻詞、字,對各主題的文化內涵和審美特征進行分析。

圖2 利用詩詞文本挖掘技術分析人文景觀特征的技術路線Fig.2 Technical approaches of the characteristics of cultural landscape research based on the text mining of ancient poetry

2 唐宋三峽詩中的人文景觀空間特征分析

2.1 景觀要素類型特征

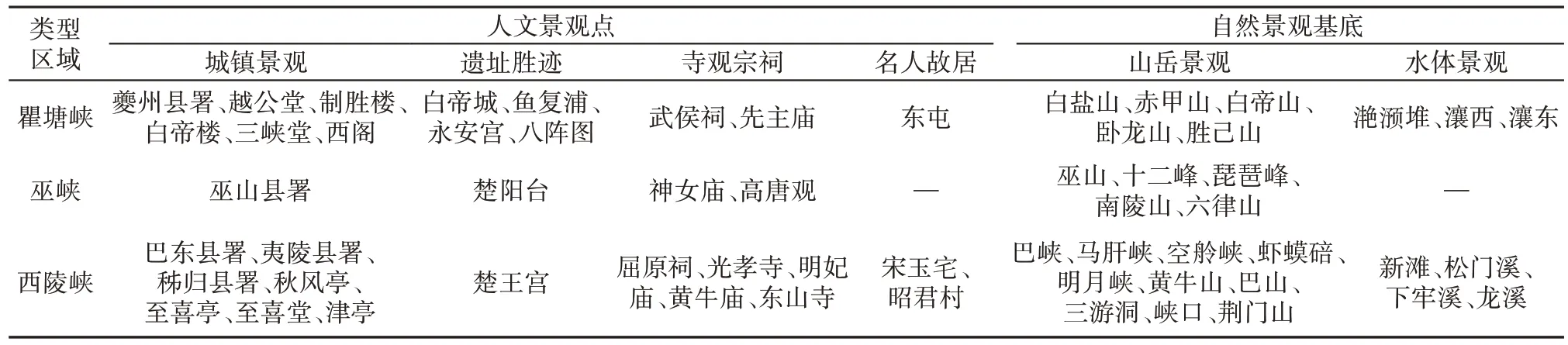

經過文本篩選和預處理,從唐宋三峽詩中提取出32 處人文景觀點,以及作為生成基底的27 處自然景觀點,共計59處。其中人文景觀點具有城鎮景觀、遺址勝跡、寺觀宗祠和名人故居4種類型(表1),自然景觀點可細分為山岳景觀和水體景觀2種類型。參考各縣方志輿圖,對其進行地理定位,并在ArcGIS 中進行空間落位,對景觀點分布進行可視化(圖3),發現其總體呈現沿江線性分布并局部聚集的空間特征。

表1 唐宋詩詞文本中的典型人文景觀與其自然景觀基底Table 1 Typical Landscape in Tang and Song Poetry Texts

圖3 唐宋三峽詩中的自然景觀(a)和人文景觀(b)Fig.3 Natural landscape (a) and cultural landscape (b) in the poetry in Tang and Song Dynasty

究其原因,有如下2個方面:1)從地理特征上看,長江水道與兩側山崖作為開敞的線性空間,能為在江上快速移動的宦游文人呈現流動的視野和動態的景觀。大批文人乘舟途徑三峽時,極易觀察并體驗到三峽的標志性自然景觀,例如詞頻位于前十的巫山、巫峽、瞿塘峽、瀼西、西陵峽、白鹽山、十二峰、黃牛峽、赤甲山、滟滪堆。2)從社會背景上看,唐宋時期三峽具有“吳帆蜀楫過如織”的特征,航道的經濟功能逐漸凸顯,三峽沿江城鎮的文化、經濟地位上升(朱培麟,2014)。屆時,文人宦游謫居現象普遍、公共游賞活動興盛,文人的駐留與漫游一方面推動地方行政官署的風景化,包括行政官署機構中的郡圃以及城內外迎客送客的路驛與館堂等;另一方面促進城鎮景觀建設,出現了如至喜亭、秋風亭、三峽堂、制勝樓、西閣等景觀建筑。由此形成以城鎮景觀為主,周邊遺址勝跡、寺觀宗祠、名人故居為輔的人文景觀集群,尤以古詩詞中出現的白帝城、楚陽臺、神女廟、西閣、高唐觀、魚復浦、屈原祠、八陣圖、東屯、秋風亭最為典型。

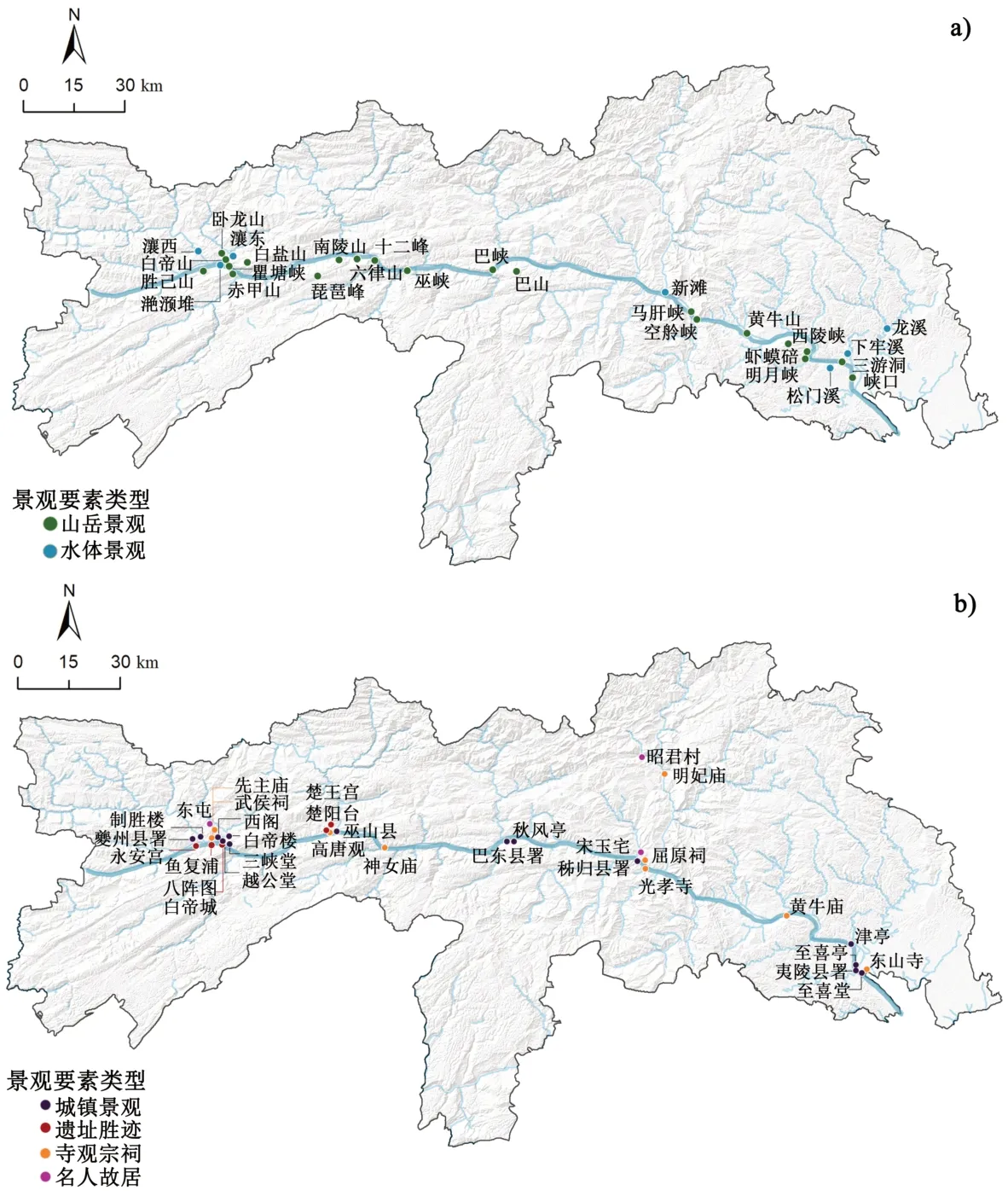

2.2 景觀空間分布特征

借助ArcGIS的核密度分析工具對詩詞頻率進行可視化分析(圖4),發現詩詞密度規模與景觀點分布情況基本一致,于奉節縣、巫山縣,以及夷陵、西陵、點軍三區最為集中,形成高感知度人文景觀集群,并在景觀主題的關聯性上呈現不同的傾向。

圖4 三峽景觀點詩文頻率核密度分析Fig.4 Nuclear density analysis of high-frequency landscape in the Three Gorges

具體來看:1)奉節是唐宋三峽人文景觀密度最高、聚集面積最大的區域,存在13處人文景觀,詩詞數量共175首,約占總樣本量的39.8%。其中描寫奉節遺址勝跡相關的詩詞數量占比26.3%,吟詠對象包括白帝城、魚復浦等歷史城址;八陣圖等軍事遺跡;三國時期歷史典故等,可見該處遺留的古都遺址是高感知的景觀主題。2)巫山的人文景觀點密度位居第二,詩詞數量共116首,約占總樣本量的26.4%。詩文中的9 處景觀點集中分布于巫山城鎮內外,詩詞主題與神女、楚王、宋玉典故的關聯性極強,將巫山自然景觀和歷史遺跡結合傳說典故進行描寫的詩詞數量占比高達57%,使巫山成為景觀詞頻最高、主題關聯性最強的區域。3)夷陵區、西陵區、點軍區所形成的人文景觀高密度聚集區面積相對較小,其在詩詞中出現頻率的核密度相對較低,城鎮近郊散布15處人文景觀點,詩詞數量共75首,約占總樣本量的17%。主要載體是與仕宦文人宦居或行旅相關聯的建筑遺跡,因此呈現均勻分布的態勢,并且通常以文人足跡及典型故事等歷史事件構成其文化內涵,如縣署、官舍、東山寺,以及由歐陽修題詞的至喜亭等。綜上所述,詩詞密度規模大的區域,景觀要素分布相對集中,高頻景觀與人文主題的關聯性更加密切,其所具備的獨特性和強認知性使各集群地方性景觀特質和主題審美知覺更加突出。

與唐宋三峽詩所反映的繁榮圖景不同,上文所提取的人文景觀在當前的保護開發情況不甚樂觀。根據國家、地方出臺的文物保護單位、風景名勝區等各類名錄可知,三峽自然景觀基本留存完整,多數被列為自然保護區或風景名勝區,如瞿塘峽、白鹽山、赤甲山被劃為重慶奉節白帝城—瞿塘峽景區;巫山、十二峰被評為國家級風景名勝區;巴山被列入國家級自然保護區。但遺存至今的人文景觀較少,并因復建、搬遷等措施導致其空間位置與歷史時期有所更迭。如現今白帝城中的武侯祠為明清時的異地復建;永安宮中“托孤堂”被復建搬遷至魚復古城中;秋風亭搬遷至獅子包古建筑群;屈原祠搬遷至鳳凰山古建筑群等。可見三峽人文景觀資源不僅在歷史進程中損耗嚴重,在文物搶救和集體搬遷中也難以避免地存在歷史空間環境的破碎化,從而導致富有詩意的景觀風貌遺失、原本的文化敘事序列斷裂。詩詞因其主題鮮明、線索完整緊湊、在敘事性展示方面具有突出價值等優勢,或成為修復塑造地方記憶的特殊線索,為保護開發三峽獨特風景特質、建設優化長江國家文化公園三峽段各區域提供參考。因此,本研究還將進一步通過詩詞文本語義分析,對三峽人文景觀意象進行審美認知探究,深入理解三峽人文景觀審美特質以構建詩意景觀場景。

3 唐宋三峽詩中的人文景觀審美認知分析

3.1 唐宋三峽詩詞文本語義分析

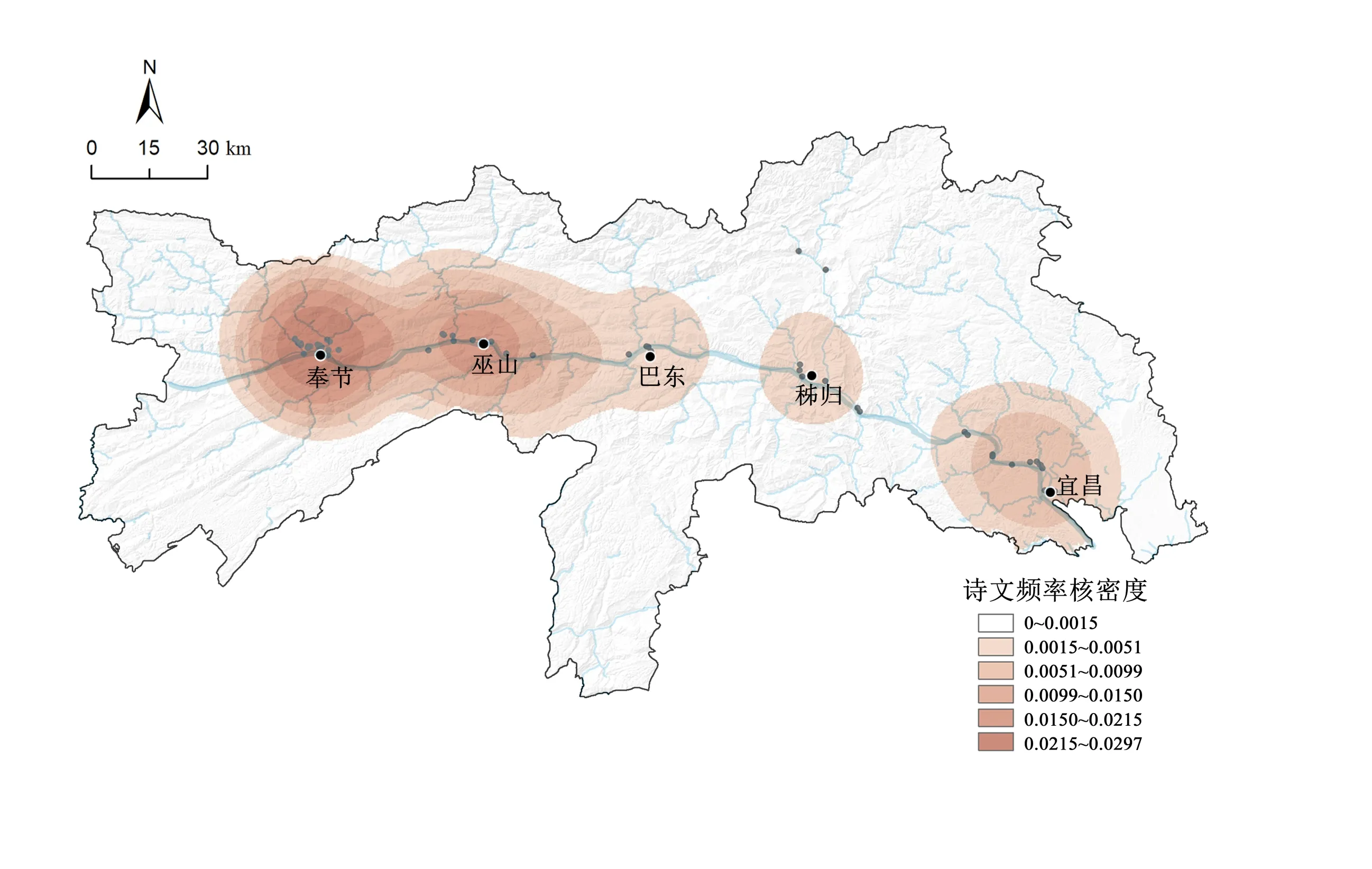

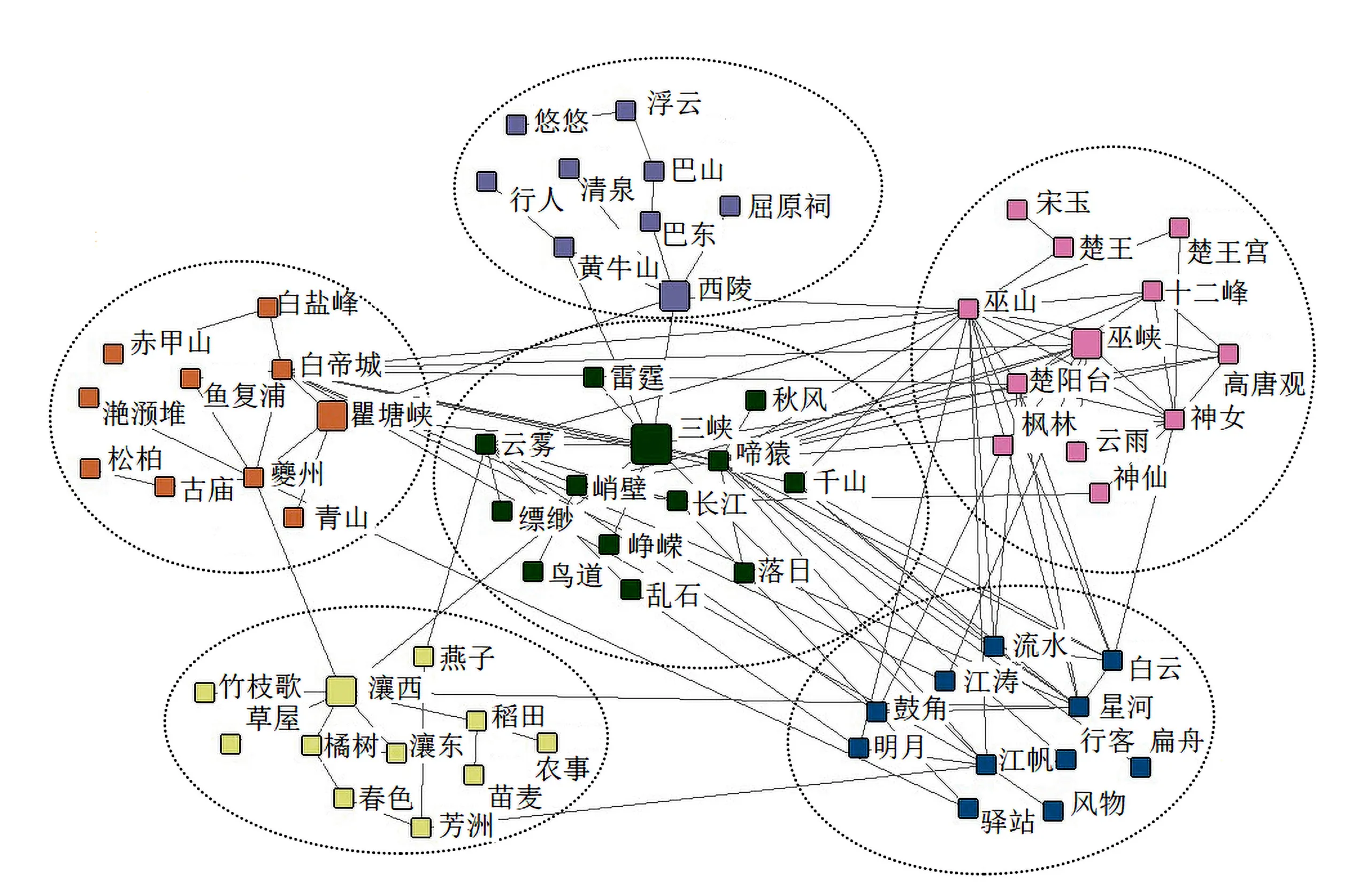

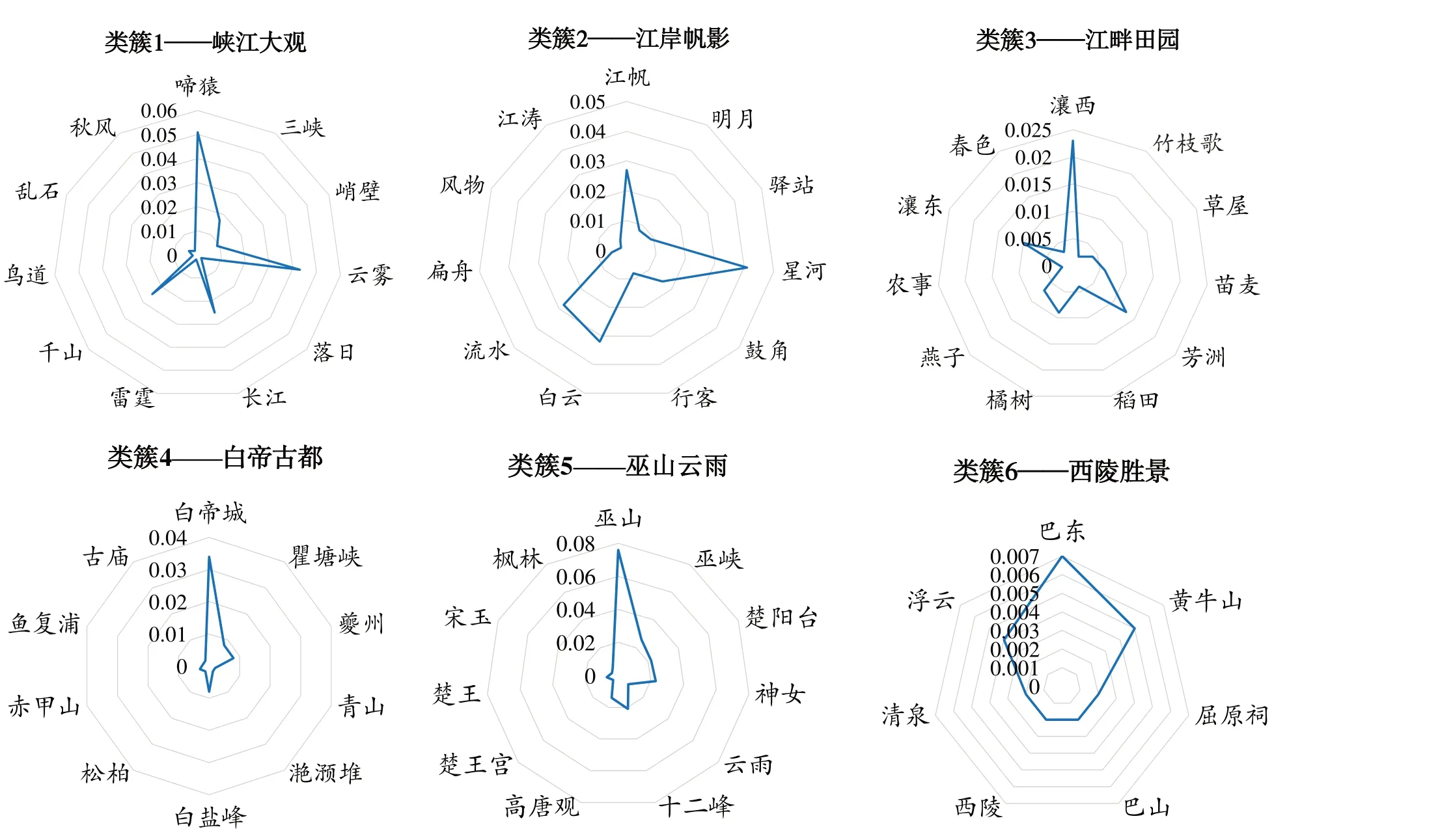

唐宋文人對三峽人文景觀的體驗和書寫賦予了三峽景觀審美性與解讀性。本研究對詩詞文本進行分詞處理,獲取符合需求的景觀意象詞表,導入ROST-CM6 進行詞頻分析,并制作三峽唐宋詩詞景觀詞云圖(圖5),直觀展示唐宋文人對三峽景觀的審美感知。借助ROST-CM6中的語義分析工具NetDraw,識別出景觀意象的語義關聯強度,通過相關性運算將共現詞條自動歸類為6個類簇,并以不同色彩進行區分,生成三峽人文景觀語義圖譜網絡。圖6顯示不同景觀意象之間存在固定的聚類關系,同時景觀意象在所對應的地理空間上也呈現顯著的關聯性。導出語義網絡的二值化共現矩陣,導入Ucinet6 中生成每類簇景觀意象的中心度數雷達圖(圖7),以判別各景觀類簇中所顯現的審美認知主題。

圖5 三峽景觀意象詞云Fig.5 Three Gorges landscape images

圖6 三峽人文景觀語義網絡分析Fig.6 Semantic network analysis of the three gorges cultural landscape

圖7 各類簇景觀意象中心度數雷達圖Fig.7 Radar map of the central degree of clusters

類簇1 的核心要素詞條為三峽、啼猿、云霧、長江等高頻詞,作為語義網絡圖的核心,代表唐宋文人在宏觀上對三峽整體景觀空間的感知,故將該類簇定義為:峽江大觀。類簇2的核心要素詞條為江帆,關聯驛站、扁舟等高頻詞,在地理空間上對應城鎮近郊水域,結合星河、明月、鼓角等意象勾勒出三峽來往船只繁茂的江畔景觀,故將該類簇定義為:江岸帆影。類簇3中的瀼西、瀼東指向奉節縣近郊,瀼西“曠田可水耕”,瀼東“兩岸多稻田”,對應稻田、草屋、苗麥等詞條,反映農事場景,并涉及竹枝歌等風俗民情,燕子、橘樹等動植物景觀,故將該類簇定義為:江畔田園。類簇4~6的各類景觀詞條細化到地方尺度,地理空間指向性更加明確,圍繞瞿塘峽―夔州―白帝城、巫山―十二峰―神女、西陵峽―黃牛峽―屈原祠形成核心景觀圈層共現于網絡之中。因此,按照空間特征和主題意象,將類簇4~6 定義為“白帝古都”“巫山云雨”“西陵勝景”。

3.2 景觀主題審美認知分析

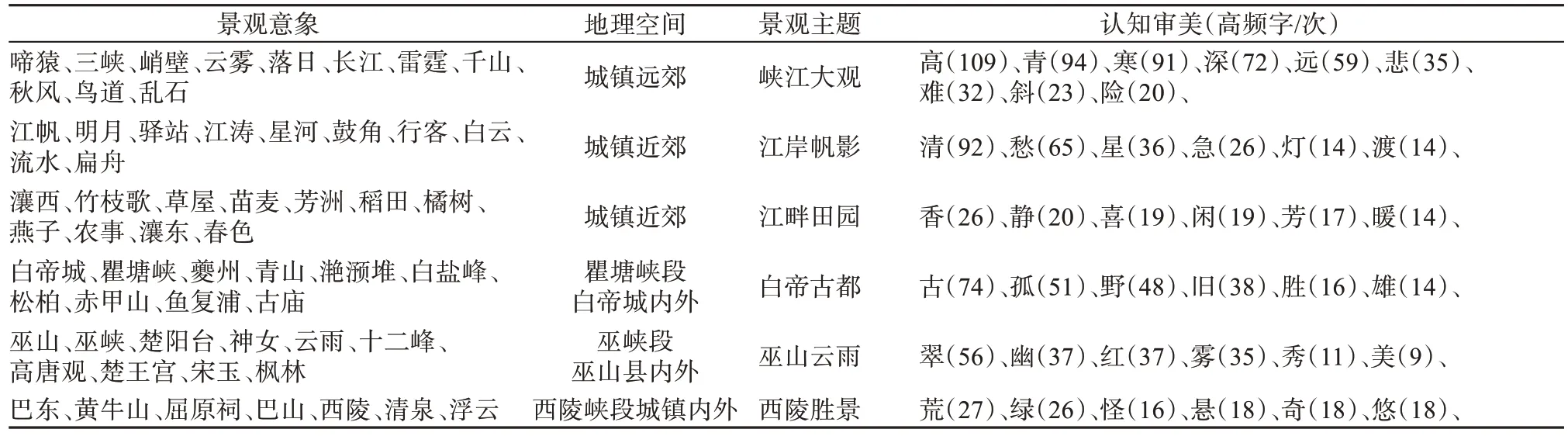

通過6 類景觀主題的高頻字提取(表2),結合上文景觀空間分布與詩詞語義分析,可對各個景觀主題的感知特征和審美偏好進行解讀。

表2 唐宋三峽詩詞高頻景觀意象Table 2 High frequency landscape images in Tang and Song Dynasty's Three Gorges poetry

3.2.1 山川江城的獨特形象 1)峽江大觀:從圖7 可知,三峽的整體風貌處于核心圈層,作為開敞的線性自然景觀空間,其沿途靜態及動態的景觀要素組合,構成了文人在宏觀尺度上對三峽江險、山高、谷深、峽長的綜合感知。峽水之急如馮山所吟“萬流峽口爭奔激,秋濤卷地裂山谷”;峽山之險如杜甫所詠“峽口大江間,西南控百蠻。城欹連粉堞,岸斷更青山”。“峭壁”“亂石”“鳥道”等靜態山體景觀,佐以“云霧”“啼猿”等三峽獨特意象,結合長江水景,建構出壯闊雄渾的標志性三峽山水景觀畫面。

2)江岸帆影:該主題的景觀意象突出與城市近郊水域相關的環境要素,與士大夫文人江上航行和游覽活動息息相關。唐宋時期三峽交通貿易繁榮,各類集市、草市、舟市興起,陸驛、水驛設置完備,如杜甫的“江閣嫌津柳,風帆數驛站”“清秋萬估船”皆描繪出唐宋三峽江畔舟船密集的景象。詩人沿江行舟所感知到的“江帆”“驛站”“渡口”等意象,往往依附于城鎮景觀或近郊山岳,如劉禹錫“酒旗相望大堤頭,堤下連檣堤上樓”。同時,“星河”“明月”“渡”“燈”等意象反映詩人夜間乘舟漫游的圖景,如鄭谷的“夜船歸江城”;杜甫的“江城帶素月”“燈火自照江帆宿”,結合鼓角、風物等意象,構建出具有地域風土色彩的三峽江城風景。

3)江畔田園:唐宋文人對三峽邑郊田園風光的刻畫既是對親自參與園林營造和農事活動的記錄,也是對三峽田園風光和峽民生活的洞察。相關古詩詞中有“靜”“閑”“暖”等特征,反映煙樹遠村的田園景觀和悠閑瀟灑的田園生活。此外,杜甫在奉節瀼東觀望農田,記錄了“東渚雨今足,佇聞粳稻香。上天無偏頗,蒲稗各自長。豐苗亦已溉,云水照方塘”的景象。江畔田園類古詩詞通過稻田、苗麥、草屋、芳洲等詞條組成了三峽鄉村景觀;又涉及對瀼東、瀼西兩岸動植物(橘樹、梅花、燕子等)生境的描繪,還提到了三峽民唱和竹枝詞等民風民俗,展現唐宋時期峽民生產、生活的景象。

上述3類景觀主題以典型的山岳、水文、田園景觀空間為背景,從宏觀尺度記載了峽江、險關、啼猿、嶺樹、江帆、渡口、稻田等景觀要素,從地貌特征、江城風貌、江畔田園3方面建構出三峽獨特的山川江城形象,展現出唐宋三峽豐富的生態、生活、生產場景。

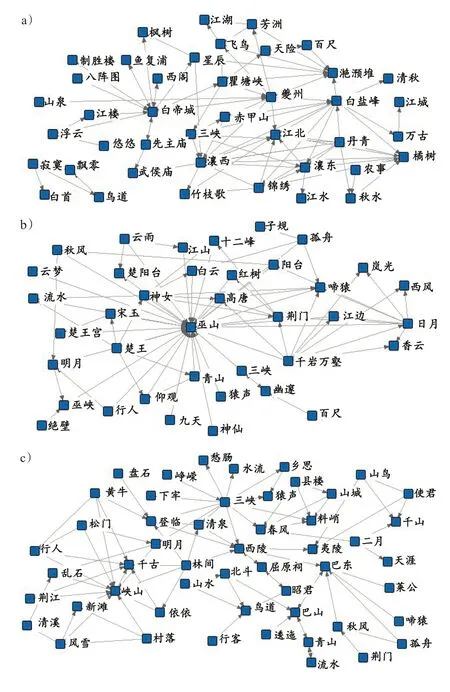

3.2.2 歷史人文的主題印象 相對于上述景觀主題,白帝古都、巫山云雨、西陵勝景3類景觀主題,呈現明確的地理空間指向和清晰的景觀圈層結構。因此,對3個景觀集群單獨進行空間語義分析,圖中要素表現出明顯的核心-邊緣關系(圖8),反映顯著的文化主題印象和獨特的審美感知偏好。

圖8 各聚類(a.白帝古都;b.巫山云雨;c.西陵勝景)語義網絡分析Fig.8 Semantic network analysis of each cluster (a.the Ancient Capital of the Kui Zhou; b.the Wushan myth; c.the scenic beauty of Xiling)

1)白帝古都:從圖8-a可知,該主題以白帝城所遺留的軍事、名人、文化等歷史遺跡及其周邊山水格局為核心圈層,并借助“松柏”“古廟”等意象,營造出莊嚴肅穆的氛圍,如“木牛零落陣圖殘,山姥燒錢古柏寒”。“雄”“勝”“古”“野”的審美評價,既來自對瞿塘峽山岳壯闊的詠嘆,又來自對白帝城歷史興亡的感慨,反映古都雄關的文化主題印象。此外,語義分析圖中亦出現與文人生活密切相關的建筑要素,如西閣、制勝樓、江閣、江樓等,其與清秋、楓樹、浮云、江湖等意象組成邊緣圈層,刻畫出另一副細膩婉約的景觀風貌,為軍事文化氛圍濃重的白帝城增加了一縷悠閑淡雅的生活氣息。

2)巫山云雨:巫峽西起巫山大寧河口,東至巴東官渡口,山岳層巒疊翠,煙云環繞其間,是三峽審美感知中最為獨特的段落。“翠”“幽”“秀”“美”等認知高頻詞的形成,是山水風貌與神女傳說互相作用的結果。由圖8-b 可知,該主題的核心圈層既有巫山、十二峰等自然景觀,亦有高唐觀、楚王宮、楚陽臺等建筑遺跡和神女、楚王、宋玉等歷史人物。而附屬于巫山景色與神女傳說的“云雨”等氣象景觀、“紅樹”等季相景觀、“嵐光”“香云”等意象組合,雖然處于邊緣圈層,但被賦予了高度的人文意蘊,如劉禹錫“星河好夜聞清佩,云雨歸時帶異香”等詩句,表現出唐宋文人對巫峽浪漫幽渺的景觀特質的共同認知。神女、云雨等作為特殊的景觀符號,反映巫峽神女文化與景觀空間的密切關聯性。

3)西陵勝景:西陵峽西起香溪口,東至南津關,以險峻著稱。從審美認知高頻詞中的“怪”“懸”“奇”“荒”來看,唐宋文人對西陵峽的地理認知多強調其灘多水急、礁石密布的特點,主要描寫對象為黃牛峽、巴山、荊江、下牢溪、新灘等,如“黃牛來勢瀉巴川,疊日孤舟逐峽前。雷電夜驚猿落樹,波濤愁恐客離船”就極力渲染了黃牛峽江段航行的險急。圖8-c 顯示出以西陵峽為中心串聯巴東、秭歸、宜昌三座城鎮的線性語義關系,其人文景觀類型主要是本土的歷史名人遺跡,尤以屈原、王昭君、寇準為主,如秭歸屈原祠、昭君廟,巴東秋風亭等,與清泉、林間、登臨、明月等詞條構建出高遠明麗的人文景觀意境,構成與西陵峽險勝環境截然不同的場景體驗。唐宋文人在對西陵峽人文景觀進行審美體驗與書寫時,出于對先人的追懷和自身境遇的聯想,往往將遺跡與“青山”“流水”“浮云”“春風”“山鳥”等意象結合描寫,以寄托對先賢的敬仰之情,“千古”“行客”“思鄉”等詞也成為文人在西陵峽的情感表征。故在唐宋文人筆下西陵峽的人文景觀的主題印象更為清新秀麗,凸顯古樸悠遠的文化氣質。

上述3類景觀主題反映瞿塘峽、巫峽和西陵峽層級清晰的景觀組成、獨特的地方性主題印象和審美感受,以微觀尺度形象化展現唐宋三峽城鎮的自然與人文景觀復合系統。

總體上,6 類景觀主題從宏觀上展現了唐宋時期三峽山水、江城、江畔田園整體風貌,并在微觀尺度上顯現地方景觀結構和人文景觀特征,結合當時文人士大夫在三峽遠近郊乘舟快旅、于城鎮內外漫游攬勝的活動方式,共同塑造唐宋文人對三峽的景觀審美感知過程。唐宋三峽詩詞文本所體現的奇異縹緲的天地氣象、歷史悠久的城址遺跡、鱗次櫛比的江城風貌、田疇盈野的鄉村風光等獨特景觀,可成為國家文化公園建設中城鄉生態的重要歷史山水畫卷原型;而詩詞中的軍事文化、神女文化、名人文化等主題特征,對建構地理意象網絡、提供詩意場景參照起到重要參考價值。

4 結論

基于詩詞文本識別三峽的人文景觀資源,研究其分布特征及審美意蘊,有助于地域景觀和文化內涵的復原和重塑。借助古詩詞的文本挖掘和數據分析,結合詩詞中三峽相關詞匯出現頻率的核密度空間分布,實現對三峽地區重要人文景觀的識別和篩選;古詩詞的語義解讀則能從整體上還原三峽地區的人文景觀特征,有助于深入解讀區域內各類景觀主題的景觀特質和審美意蘊,對于長江國家文化公園三峽段的空間規劃布局、詩意場景構建、各區段的情感基調選擇有一定的借鑒價值。圍繞本研究,對長江國家文化公園三峽段空間布局和詩意景觀營造提出以下建議:

4.1 以詩詞引導長江國家文化公園三峽段空間布局

詩詞中的人文景觀要素是在地性歷史景觀形成的重要佐證,可用于引導長江國家文化公園三峽段的空間布局。基于前文分析,三峽詩詞中的人文景觀整體呈線性串珠式分布,圍繞奉節、巫山形成顯著的景觀集群,具有不同的類型和主題,可作為公園的核心組團。公園布局可根據每個集群的“核心-邊緣”景觀圈層劃分主題區和輻射區。唐宋文人在三峽的游歷方式有峽江的快速移動和城鎮及其周邊的駐留慢游之分,直接影響到景觀的感知體驗和書寫頻數。前者以觀照山川自然意象為主,后者側重于訪覽歷史遺跡,包括登覽、觀游、居住、訪古、集會、宴集、朝拜、祭祀等游覽活動。因此,既需要在宏觀上對集群之間進行線路規劃,又需要在中微觀上對集群內部的景觀順序進行組合構建。

結合本文分析結果與景觀保護利用現狀,提出以詩詞文化為魂、詩人行蹤為脈、名山勝景為體的“一帶一區兩核”長江國家文化公園三峽段空間格局構想。1)“一帶”以長江三峽為帶,串聯沿線奉節縣、巫山縣、巴東縣、秭歸縣、興山縣、宜昌市等詩詞文化集中區域,形成以詩人行跡、山川名勝、江城江鎮、學宗文脈、遺產風物為主要特征的詩詞文化長廊,塑造長江國家文化公園三峽段獨有的形象語言和具象符號。2)“一區”以秭歸屈原文化作為核心文化因子,串聯樂平里、屈原傳說、騷壇詩社為代表的詩歌文化,以及以鳳凰山古建筑群、屈原故里端午習俗為代表的屈原紀念文化。3)“兩核”圍繞奉節、巫山詩詞中的名山勝景、文人勝跡,強化三峽“唐宋詩人圣地”的核心地位。重點推出兩大詩詞朝圣路線:①依托白帝城·瞿塘峽核心景區、白帝城環草堂湖文旅綜合項目,推出夔州博物館―白帝城―瞿塘峽口―《歸來三峽》―赤甲山的“三峽之巔·中華詩城”詩詞朝圣路線。②依托巫山十二峰、大寧河、南陵山等名山勝景,以及神女祠、文峰塔、高唐觀、楚陽臺等歷史古跡,形成神女祠―文峰塔―寧江渡―南陵山―十二峰的“巫山云雨·神女傳奇”詩詞朝圣路線。

4.2 以詩詞構建長江國家文化公園三峽段詩意場景

三峽詩詞蘊含著詩人的地方認知和情感,聯結典型的人地關系模式。以詩詞中的審美、文化、情感為導向,通過邏輯建構和情感塑造重構歷史場景,將詩詞歷史背景和文化內涵演繹注入基礎景觀。

首先,基于詩詞文本中山水林草湖田詩意景物要素,統籌舊城更新、鄉村振興和庫岸修復、千里林帶等關鍵工作,建構詩情畫意的城鄉綠色發展示范帶。1)完善詩詞中關鍵物質載體要素(如城鎮風貌、風景名勝、佛宗道源遺跡、文人名士遺跡等)的識別和普查,結合國家級市級歷史文化名鎮、歷史文化名村和舊城更新工作,開展詩詞物質載體資源的現狀摸排,實施分級分類、精準管理,保護強化以詩詞文化為核心的開放空間與景觀體系。2)梳理詩詞中山水林草湖田等區域農業產業和歷史生境的有關類型與要素,結合鄉村振興和庫岸修復、千里林帶等工程建設,推出峽江橘柑、東瀼大米等文化特色農業產品;南陵楊柳、峽江紅葉以及猿猴啼鳴等詩意生態場景,強化詩詞文化的場景體驗感知。3)協同塑造詩詞原生地歷史場景,修復城鄉生境,力爭推出諸如巫山神女、奉節白帝城、秭歸屈原故里等重點詩意江城風貌段,西陵峽峽口等重點詩意江鎮形象點,以及興山昭君村等詩意鄉村示范點,突出詩詞文化在城、鎮、村、峽江等區域的風貌建設上的引領性。

其次,對于已湮滅不存的人文景觀,可以詩詞文化為線索,借助旅游活動的形式強化體驗,從時序組織及區域聯動上,積極拓展體驗方式開發、公共產品研發、品牌營銷策略、旅游服務提升的時空影響力。如研發“沉浸式體驗”文旅產品,融合傳統文化符號和數字、聲光等先進科技,完善“三峽歸來”“烽煙三國”等實景演藝的沉浸式參與空間。還可以基于詩詞中的名人名篇時間、地方節俗時序,開展諸如“夔州東瀼詩圣文化節”以及“唐詩筆下的峽江人日⑤人日即農歷正月初七,人日踏青為三峽傳統民俗活動。游”“初春南陵踏歌”等節慶活動,結合名人在三峽駐留的時間、詩文中三峽節俗廟會舉辦的時間、古代文人雅集出現的時間等信息,積極舉辦定期定點的大型詩詞節慶活動等。從多方面呈現三峽的山川城鎮、神話傳說、歷史遺跡、峽民生活,令體驗者感受到文化在詩意景觀中的延續。

5 討論

古詩詞的旅游地理意義體現在其對旅游活動的導向作用,對風景主題提煉及景觀價值的強化作用,以及對歷史景觀信息的存證作用(王岷 等,1994)。聚焦到三峽地區,唐宋詩詞在客觀上起到評論和傳播作用,作為核心文化動力,推動三峽自然風景成為西南整體區域景觀中的“形勝”“勝覽”,高度概括出蘊含地域性的風景特色和具有獨特場所精神的人文景觀意象,基本奠定了三峽人文景觀的發展框架,具有重要的研究價值。本研究基于唐宋三峽詩詞的文本挖掘解讀,比對人文景觀的保護開發現狀,在為長江國家文化公園三峽段的文化資源評估識別工作中補充新內容,為公園規劃布局提供新視角,為營建審美詩意場景提供新思路等方面起到了積極作用。本研究聚焦的是唐宋時期,缺乏綜合歷朝詩詞文本的分析,因此尚未討論人文景觀形成演進的時空過程。未來可以深入三峽歷朝詩詞研究,夯實數據資源基礎,推動詩詞文獻數據庫建設和價值識別研究,對地域性景觀的保護與延續提供更全面的理論指導和實踐參考。