滯針動態施治療法治療神經根型頸椎病風寒痹阻證的隨機對照試驗*

肖 蕾,潘 潔,高育龍,郭月紅,李振全,丁會申

(1.中國人民解放軍聯勤保障部隊第九八三醫院,天津 300142;2.北京大興興和骨傷醫院,北京 102628;3.北京市大興區人民醫院,北京 102600)

現代社會已進入網絡時代。隨著人們的戶外活動減少,低頭伏案、長期熬夜的時間延長,頸椎病的患病率逐年上升[1-2]。神經根型頸椎病是由于頸椎骨質增生、頸椎間盤退變及其繼發性病理改變,刺激或壓迫頸部神經根產生的以頸項、肩背、上肢等部位疼痛、麻木為主要表現的綜合征[3-4]。神經根型頸椎病在各型頸椎病中最為常見,占50%~60%[5]。滯針動態施治療法(簡稱滯動針療法)由古代滯針術發展而來,規避了毫針產生滯針捻轉角度大、疼痛感明顯、易造成組織損傷等弊端[6]。滯動針療法治療神經根型頸椎病有較好療效。筆者以神經肌肉控制理論為指導,采用滯動針療法治療神經根型頸椎病風寒痹阻證取得滿意效果,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 診斷標準 (1)西醫診斷標準:參照《頸椎病診治與康復指南》[7]擬定。(2)中醫診斷標準:參照《中醫病證診斷療效標準》[8]擬定。(3)中醫辨證標準:參照《中醫病證診斷療效標準》,辨證分為風寒痹阻證。臨床表現:頸、肩、上肢竄痛麻木,以痛為主,頭有沉重感,頸部僵硬,活動不利,惡寒畏風。舌淡紅,苔薄白,脈弦緊。

1.2 納入標準 (1)符合上述診斷及辨證標準;(2)經CR、CT或MRI等影像學檢查確診的患者;(3)經臨床查體顯示,患者相應部位椎體旁有壓痛,椎間孔擠壓試驗或/和臂叢牽拉試驗陽性,并伴有向患側肩部及上肢部放射的疼痛、麻木、酸脹等根性分布的癥狀;(4)年齡18~75周歲,男女不限;(5)理解及溝通能力良好;(6)患者及家屬對治療知情并同意。

1.3 排除標準 (1)不符合納入標準;(2)1周內服用鎮痛藥物或激素,接受影響本研究效應指標的治療;(3)合并肝、腎、造血系統、內分泌系統疾病,精神病患者,癌癥患者,傳染病患者;(4)妊娠或哺乳期患者;(5)患者在饑餓、疲勞、醉酒、精神緊張等情況下;(6)不能完成本研究或不能遵守本研究要求的患者。

1.4 研究對象 選取2021年4—11月北京大興興和骨傷醫院收治的神經根型頸椎病風寒痹阻證患者70例為研究對象,根據隨機數字表法,將上述患者隨機分為治療組和對照組,每組35例。本研究經北京大興興和骨傷醫院倫理委員會批準,倫理審批號:DXKT-JJ-2020-02。

1.5 治療方法 毫針及滯動針操作由具有中醫針灸專業主治醫師以上資質的醫生進行操作,操作前進行統一培訓,掌握腧穴定位,并掌握毫針針刺及滯動針針刺的操作規范。

1.5.1 治療組 給予滯動針治療。依據《滯動針療法》[6]選取大椎上三針(第7頸椎棘突上緣及與之平齊的兩側膀胱經)、風池(患側)、天宗(患側)、肩髃(患側)、外關(患側)、后溪(患側)、阿是穴(結節、條索、痛點處)。采用一次性無菌滯針(蘇州針灸用品有限公司,規格:0.45 mm×50 mm及0.45 mm×75 mm,專利號:ZL201020043232.2)。患者取俯臥位,充分暴露頸部及患側上肢皮膚。大椎上三針分別順經脈向啞門、天柱方向平刺37.5~75.0 mm,得氣后單向捻轉針柄,產生無痛滯針,滯針后向后下牽動及直提動,行針刺平補平瀉法。風池向鼻尖方向進針12.5~25.0 mm,滯針后提動及斜向后下牽動,行針刺補法。天宗直刺7.5~12.5 mm,滯針后行提動或顫動,行針刺補法。肩髃直刺25.0~37.5 mm,外關直刺12.5~25.0 mm,后溪向合谷方向透刺12.5~20.0 mm,滯針后提動或顫動,行針刺平補平瀉法。阿是穴平刺,依結節、條索、痛點范圍及患處組織厚薄張力等決定進針深淺,產生滯針后提動或顫動,行針刺平補平瀉法。幅度以患者能耐受為宜。每一穴位施術3~5次,5~10 s完成1次滯動針操作。操作結束后將滯針反向旋轉后緩慢出針,不留針。1次/d,10 d為1個療程,治療10 d后判斷療效。

1.5.2 對照組 予毫針治療。依據《全國中醫藥專業技術資格考試大綱與細則》[9]選取頸夾脊(雙側)、天柱(雙側)、風池(雙側)、肩髃(患側)、曲池(患側)、外關(患側)、阿是穴。選用一次性華佗牌無菌針灸針(蘇州醫療用品廠有限公司,規格:0.30 mm×50 mm)。患者取俯臥位,充分暴露頸部及患側上肢皮膚。常規針刺上述腧穴,針刺以得氣(酸、麻、脹)為度,得氣后采用平補平瀉法。留針30 min。1次/d,10 d為1個療程,治療10 d后判斷療效。

1.6 觀察指標 (1)簡化McGill疼痛量表評分[10]:將量表分為3部分,即疼痛分級指數(PRI)評分、現時疼痛強度(PPI)評分、視覺模擬量表(VAS)評分。記錄治療前、治療后、治療后1個月的PRI評分、PPI評分、VAS評分,分數越低說明疼痛程度越輕。(2)頸椎病臨床評價量表(CASCS)評分[11]:記錄治療前、治療后、治療后1個月CASCS評分,分別從主觀癥狀、生活工作和社會適應能力、臨床體征3個方面評價頸椎功能,其中主觀癥狀總分18分,生活工作和社會適應能力總分9分,臨床體征總分73分,共計100分,分數越高說明頸椎功能越好。

1.7 療效標準 治療后、治療后1個月參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[12]評定臨床療效。根據癥狀分級量化積分減少程度及癥狀體征改善程度評定臨床療效。臨床控制:臨床癥狀體征消失,頸椎活動正常,積分減少率≥95%;顯效:臨床癥狀體征基本消失或明顯減輕,頸椎活動基本恢復正常,70%≤積分減少率<95%;有效:臨床癥狀體征較治療前有所改善,頸椎活動基本正常,30%≤積分減少率<70%;無效:治療后癥狀體征無明顯改善,積分減少率<30%。總有效率=[(臨床控制例數+顯效例數+有效例數)/總例數]×100%。積分評定以頸椎病癥狀分級量化表為依據,具體包括眩暈、頭痛、肢體麻木、肢體癱痹、心悸、失眠、耳鳴、畏寒肢冷、口干、便秘10項,以輕度、中度、重度分級加權評分。輕度計1分,中度計3分,重度計5分,總分50分。計算公式(尼莫地平法):積分減少率=[(治療前積分-治療后積分)/治療前積分]×100%。

1.8 安全性評價 1級:安全,無任何不良反應;2級:比較安全,有輕度的不良反應,不需要處理,可繼續治療;3級:有安全性問題,存在中等程度的不良反應,處理后可繼續治療;4級:因不良反應而中止本研究[12]。

1.9 統計學方法 采用SPSS 20.0進行數據分析。計量資料滿足正態性以“均數±標準差”(±s)表示,不滿足正態性以中位數(四分位數)[M(P25,P75)]表示。計量資料符合正態分布采用t檢驗,不符合正態分布采用非參數檢驗(秩和檢驗)。重復測量計量資料經正態分布及方差齊性檢驗,符合正態分布且方差齊者采用重復測量資料的方差分析,不符合者采用廣義估計方程(GEE)分析。計數資料采用例數及百分比表示,計數資料比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 基線資料 兩組患者基線資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。(見表1)

表1 兩組患者基線資料比較

2.2 兩組患者臨床療效比較 治療后治療組與對照組總有效率分別為97.14%(34/35)、85.71%(30/35),治療后1個月治療組與對照組總有效率分別為94.29%(33/35)、80.00%(28/35)。治療組治療后、治療后1個月總有效率均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。(見表2)

表2 兩組患者臨床療效比較 [例(%)]

2.3 兩組患者治療前后簡化McGill疼痛量表評分比較 兩組患者治療前McGill各評分(PRI、PPI、VAS評分)比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。治療組患者治療后、治療后1個月McGill各評分均低于對照組(P<0.05)。廣義估計方程分析結果顯示,McGill各評分分組因素與時間因素存在交互效應(P<0.05),表明兩組患者McGill各評分治療前后降低幅度不一致。以治療前評分作為基線,兩組患者治療后與治療后1個月McGill各評分與治療前比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。(見表3~11)

表3 兩組患者治療前后PRI 評分比較 [M( P25,P75),分]

表4 PRI 評分廣義估計方程模型效應檢驗結果

表5 PRI 評分的廣義估計方程參數估計值

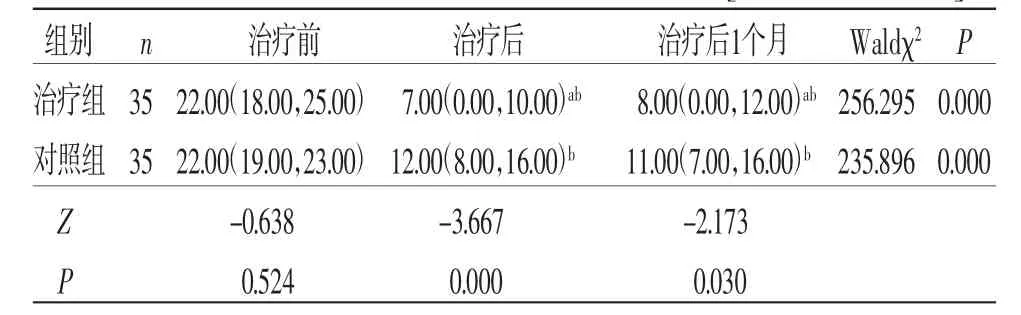

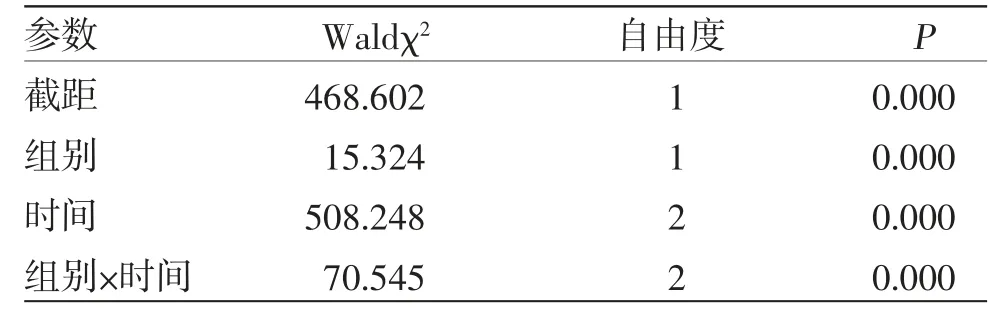

表6 兩組患者治療前后PPI 評分比較 [M( P25,P75),分]

表7 PPI 評分廣義估計方程模型效應檢驗結果

表8 PPI 評分的廣義估計方程參數估計值

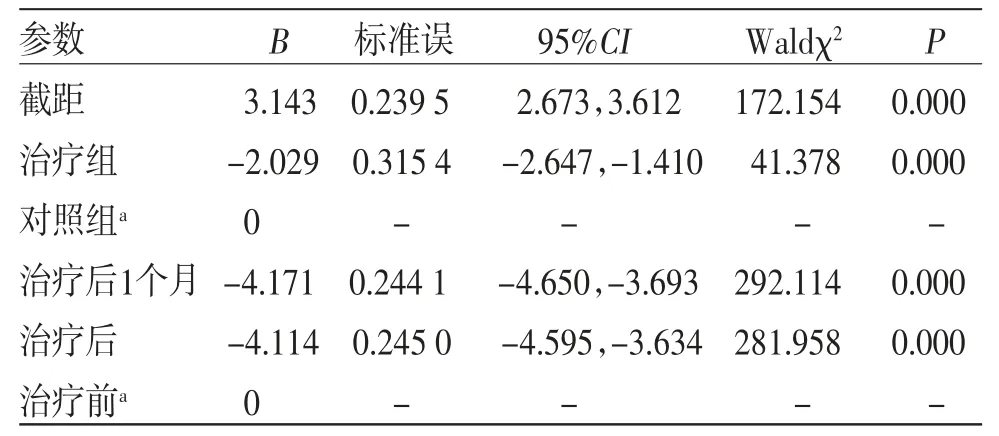

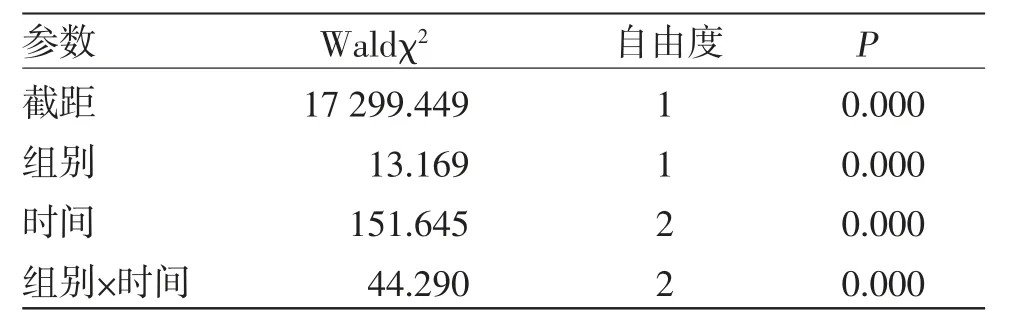

表9 兩組患者治療前后VAS 評分比較 [M( P25,P75),分]

表10 VAS 評分廣義估計方程模型效應檢驗結果

表11 VAS 評分的廣義估計方程參數估計值

2.4 兩組患者治療前后CASCS評分比較 兩組患者治療前CASCS評分、主觀癥狀評分、生活工作和社會適應能力評分、臨床體征評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。治療組患者治療后、治療后1個月CASCS評分、主觀癥狀評分、生活工作和社會適應能力評分、臨床體征評分均高于對照組(P<0.05)。廣義估計方程分析結果顯示,CASCS評分主觀癥狀評分、生活工作和社會適應能力評分、臨床體征評分分組因素與時間因素存在交互效應(P<0.05),表明兩組患者治療前后CASCS評分、主觀癥狀評分、生活工作和社會適應能力評分、臨床體征評分上升幅度不一致。以治療前評分作為基線,兩組患者治療后與治療后1個月CASCS評分、主觀癥狀評分、生活工作和社會適應能力評分、臨床體征評分均高于治療前,差異均有統計學意義(P<0.05)。(見表12~23)

表12 兩組患者治療前后CASCS 評分比較 [M( P25,P75),分]

表13 CASCS 評分廣義估計方程模型效應檢驗結果

表14 CASCS 評分廣義估計方程參數估計值

表16 主觀癥狀評分廣義估計方程模型效應檢驗結果

表17 主觀癥狀評分廣義估計方程參數估計值

表18 兩組患者治療前后生活工作和社會適應能力評分比較[M( P25,P75),分]

表19 生活工作和社會適應能力評分廣義估計方程模型效應檢驗結果

表20 生活工作和社會適應能力評分的廣義估計方程參數估計值

表22 臨床體征評分廣義估計方程模型效應檢驗結果

表23 臨床體征評分的廣義估計方程參數估計值

2.5 安全性 兩組均無不良事件發生,安全性評價均為1級。兩組比較,差異無統計學意義(P=1.000>0.05)。

3 討 論

神經根型頸椎病屬于中醫學“項痹”“骨痹”范疇。《素問·長刺論篇》指出“病在骨,骨重不可舉,骨髓酸痛,寒氣至,名曰骨痹”。中醫學認為神經根型頸椎病多由衛外不固,感受風寒濕邪導致。經絡受阻,不通則痛,從而形成風寒痹阻證。《張氏醫通》認為“肩背痛,脊強,腰似折,項似拔,此足太陽經氣不行也”。張志聰《黃帝內經靈樞集注·卷二》解釋道:“太陽之氣,生于膀胱水中,而為諸陽主氣。陽氣者柔則養筋,故是主筋所生之病則為痔。”《靈樞·五邪》還指出“邪在腎,則病骨痛陰痹,陰痹者,按之而不得,……肩背頸項痛,時弦”。頸椎病與腎及陽氣密切相關。腎主骨生髓,腎陽旺盛,筋骨強健,輕勁多力;陽氣不足,氣的溫煦功能減弱,衛外不固,營衛失和,筋肉失去活力,亦會出現惡風畏寒,頸項強痛等癥狀。

神經肌肉控制理論指出,中樞神經系統控制肌肉功能和關節結構交互作用。肌肉和關節失去神經控制就會導致肌肉的失衡和關節功能紊亂[13-14]。頸項部長期姿態異常、不良坐臥習慣等使頸部本體感覺傳入異常,中樞神經系統反饋產生偏差,造成頸椎動靜態生物力學紊亂,不僅使頸椎骨骼、韌帶、頸椎間盤等靜態機制發生退變,還打破了肌肉協同收縮的動態機制。頸肌外側群胸鎖乳突肌和后群斜方肌上束、肩胛提肌高度緊張;頸部深層屈肌群頭長肌、頸長肌、斜角肌,以及中下背肌群斜方肌中下束、菱形肌等肌肉松弛;肌肉低效紊亂的運動模式會導致頸椎的功能活動受限及疼痛,影響頸椎關節的穩定[15-16]。

本研究運用滯動針療法,以大椎上三針[6]為主穴。大椎為通陽要穴。取其上點(第7頸椎棘突上緣)順督脈向啞門平刺,配合兩側膀胱經穴順經脈向天柱穴平刺,可充分通督助陽,益髓健骨,榮養筋肉。《靈樞·本臟》指出“衛氣者,所以溫分肉,充皮膚,肥腠理,司開闔者也……衛氣和則分肉解利,皮膚調柔,腠理致密矣”。《素問·風論篇》言“風氣與太陽俱入,行諸脈俞,散于分肉之間,與衛氣相干”。因此各部位取穴均為手足三陽經經穴,浮而淺刺,以調榮衛,溫養陽氣,祛邪柔筋。動態施針可進一步激發相鄰陰經、陽經經氣,既布散郁遏之榮衛,亦疏導瘀阻之氣血,以使頸肩部及上肢經脈通利,邪祛正勝。治療過程“動靜有序”,精準連貫,一氣呵成,共奏通陽調衛之功,體現了中醫的整體治療思維模式[17]。

本研究結果顯示,兩組患者治療后與治療后1個月McGill各評分均低于治療前,CASCS評分均高于治療前,差異均有統計學意義(P<0.05);治療后與治療后1個月兩組比較,治療組患者McGill各評分低于對照組,CASCS評分高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),表明滯動針與毫針治療神經根型頸椎病均有效,且滯動針的治療效果更為明顯,可顯著改善頸椎功能和臨床癥狀體征。與對照組比較,治療組患者主觀癥狀評分、生活工作和社會適應能力評分、臨床體征評分及CASCS評分在治療后及治療后1個月的增長趨勢更加明顯(P<0.05),說明滯動針療法比毫針治療對患者的總體工作生活質量的改善更佳。患者臨床癥狀、體征、頸椎功能得到改善,進而提升了患者回歸社會工作和生活的信心和適應能力。

滯動針療法是借鑒刃針、針刀、浮針等微創技法創新的微動態針法,具有“靜以求滯,動以施針,動滯并舉,整體調制”的特點,體現了局部與整體的統一。其作用機制主要為四方面。(1)“靜以求滯”以恢復組織應力:在毫針外形基礎上,針身表面設弧形“凹槽”,也稱“減壓槽”。“減壓槽”不僅能增加針體與施針部位的接觸范圍及摩擦力,提高針刺守氣、催氣、行氣作用,還能迅速降低組織張力,調節頸椎病變組織的機械應力,改善肌肉功能,恢復柔韌性[18-19]。(2)“動以施針”以調整外周結構功能:針刺后小角度捻轉即可使肌肉組織與針身發生無痛“耦合”,產生無痛滯針效果,而且動針操作時,提拉已固定的針體,包括提動、牽動、顫動、擺動、平刺或斜刺直提動等手法,能使肌纖維交替運動,增加外周血液循環,改善代謝,緩解軟組織的黏滯及神經根卡壓,使外周結構功能正常化[20-21]。(3)“動滯并舉”以使關節活動精確化:滯動針的施針范圍包括點式、線式、面式和多維施針,動針幅度大。針刺效應可涉及相鄰多層次肌肉筋膜,通過整合縮短或增長的肌肉組織,強化薄弱的肌肉以恢復關節活動的準確性,從而使關節受力正常化[22-23]。(4)“整體調制”以改善神經肌肉控制輸出,恢復生物力學穩態:滯動針在皮膚效應區不同位點動態牽拉,可改善外周本體感覺神經末梢反饋信號的傳導,激活中樞神經系統前饋和反饋機制,從而釋放神經遞質、激活腦神經網絡,重建皮質-肌肉控制,協調運動模式的修復和肌耐力的增強,恢復頸椎生物力學平衡[23-25]。

滯動針療法選穴少,痛感輕,不需留針,且操作過程中不易脫針,對組織損傷小,疼痛感輕,安全性高。同時滯動針療法重視局部,調理整體,近期療效顯著。滯動針療法可通過“針功刀效”的多功能效應,簡化治療程序,提高針刺治療效果。但本研究選取病例尚少,治療方案單一,未設陽性藥物對照,觀察指標缺少客觀指標,且隨訪時間較短,因此對其機理的探討及遠期療效尚缺乏更有力的依據。今后的研究將進一步開展多中心、大樣本臨床研究,豐富研究方法,增加與陽性藥物的對比觀察及客觀指標的驗證,進一步優化技術流程,將滯動針與毫針治療有機組合,進行遠期療效觀察,結合腦功能研究技術深入探討神經根型頸椎病的神經肌肉控制機制,提供一種高效快捷且規范的干預神經根型頸椎病的針刺治療技術方法。