從日本蠻繪裝束中的紋樣看中日服飾交流

劉勤藝, 劉 瑜

(東華大學(xué) 服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院,上海 200051)

舞樂(lè)于公元8世紀(jì)末自亞洲大陸傳入日本,成熟于10—12世紀(jì),并在11世紀(jì)上半葉建立了以唐樂(lè)為中心的左方,以及以高麗樂(lè)為中心的右方,由此左右兩部制形成。作為宮廷、寺院及神社的儀式之舞,在日本獲得了獨(dú)特的發(fā)展。依據(jù)不同的舞樂(lè)類(lèi)型,其服飾大致可以劃分為4類(lèi):常裝束、別裝束、蠻繪裝束和兩襠裝束。其中,蠻繪裝束即飾有蠻繪圖案的服飾。

目前,有關(guān)“蠻繪裝束”的研究幾乎只集中在日本學(xué)界,且多為古文獻(xiàn)的簡(jiǎn)單記事。如笹川種郎《史料大成續(xù)編》第38冊(cè)的《永昌記》中記載保安四年(公元1123年)“番長(zhǎng)以下蠻絵狩衣”。在今泉定介《故實(shí)叢書(shū):裝束集成》的“御禊行幸服飾部類(lèi)”中更是收錄了很多近衛(wèi)和番長(zhǎng)使用蠻繪袍的例子。而在近現(xiàn)代研究中,一般是將蠻繪裝束置于舞樂(lè)裝束的系統(tǒng)研究中,鮮有關(guān)于蠻繪裝束的專(zhuān)題研究。反之,在中國(guó),學(xué)界對(duì)于蠻繪裝束的研究基本處于空白階段,甚至不知其存在。因此,本文將把蠻繪裝束作為研究對(duì)象,嘗試從蠻繪袍中蠻繪的圖像特點(diǎn)及其服裝程式來(lái)分析蠻繪裝束從中世至近世的變遷史,并從前人未關(guān)注到的日本蠻繪染織品與中國(guó)團(tuán)窠染織品的紋樣相似性,以及獅紋在武官服飾中的應(yīng)用,來(lái)考察同期中日服飾的交流狀況,為中日染織藝術(shù)進(jìn)行補(bǔ)充研究。

1 日本服飾中的蠻繪紋樣

蠻繪在日本染織史上已經(jīng)出現(xiàn)了相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間,飛鳥(niǎo)時(shí)代就可窺見(jiàn)一斑。一般認(rèn)為其是由花、鳥(niǎo)、獸等元素構(gòu)成的圓形版繪紋樣,為有職紋樣的一種,裝飾性較強(qiáng)。由于這種圓形圖案在薩珊王朝的波斯中大量出現(xiàn),所以也被稱(chēng)為bane,意指從西方蠻國(guó)(即外來(lái)國(guó)家)所引進(jìn)的圖案。至平安時(shí)代早期,該類(lèi)圖案便出現(xiàn)在下級(jí)官員的褐衣上。鑒于當(dāng)時(shí)衛(wèi)府的官員同時(shí)兼任樂(lè)工和舞者,于是這種蠻繪袍形式的制服亦成了舞樂(lè)的服裝,由此蠻繪裝束誕生,為飾演衛(wèi)府武官的樂(lè)人所專(zhuān)用。

1.1 蠻繪紋樣的主題元素

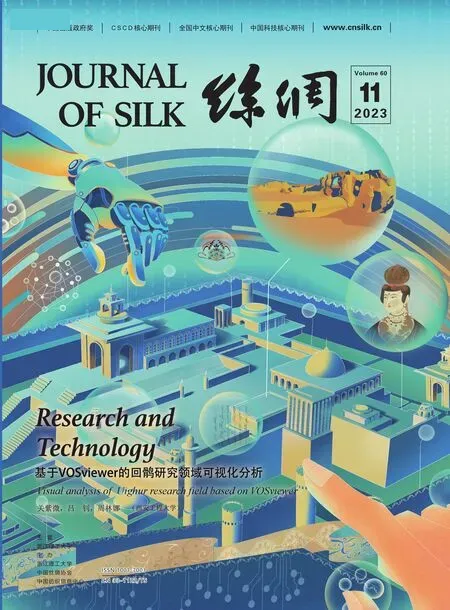

在傳統(tǒng)蠻繪袍中,獅子、鴛鴦和熊是最常使用的動(dòng)物蠻繪元素。依據(jù)藤原宗忠《中右記》記載“隨(隨)身蠻繪(蠻繪)之事尋(尋)申之處(處)、命給(給)云、近衛(wèi)(衞)府獅(師)子、兵衛(wèi)(衞)鴛(鴛)、衛(wèi)(衞)門(mén)(門(mén))熊、而近代不知案內(nèi)內(nèi)(內(nèi)內(nèi))人、近衛(wèi)(衞)左獅(師)子、右熊”可知,古代日本護(hù)衛(wèi)官員所著蠻繪袍上的不同動(dòng)物紋樣不僅是一種圖案裝飾,還示意了各自所屬的衛(wèi)府,如獅子出自近衛(wèi)府、鴛鴦為兵衛(wèi)府、熊是衛(wèi)門(mén)府。后世不知其祥,又逐漸演變?yōu)榱俗蠼l(wèi)獅子,右近衛(wèi)熊。《時(shí)范記(時(shí)範(fàn)記)》寬治元年(公元1087年)就曾摘錄:“近衛(wèi)番長(zhǎng)四人……近衛(wèi)八人。已上十二人。著蠻繪。左獅子。右熊。”[1]并將其應(yīng)用于舞樂(lè)的蠻繪裝束中,成為辨別舞樂(lè)左右兩方的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。而在《信范記(信範(fàn)記)》壽永元年(公元1182年)的相關(guān)記述中,則進(jìn)一步詳細(xì)描述了獅子蠻繪和熊蠻繪的具體表現(xiàn)手法:“眼齒牙爪等押銀薄。舌口中付朱砂。”[2]京都東寺所藏的該時(shí)期蠻繪袍,為深藍(lán)色亞麻質(zhì)地的狩衣形制,主要用于東寺舍利會(huì)上樂(lè)人的著裝,如表1所示。衣身和袖子的正反面共有10處典型的圓形蠻繪圖案,直徑約33.5 cm,左方是獅子,右方是熊。且獅子和熊的眼睛及嘴巴分別被涂上了紅粉色和朱紅色,爪子貼了銀紙,栩栩如生。一直到室町時(shí)期,舞樂(lè)中左右兩方的蠻繪裝束才被統(tǒng)一為獅子蠻繪,并沿用至今。

1.2 蠻繪紋樣的美學(xué)構(gòu)成

蠻繪袍中的蠻繪紋樣保留了蠻繪原始基本的圓形框架,但隨著時(shí)代的變遷和審美意識(shí)觀念的不斷形成,蠻繪紋樣的組成形式并非是一成不變的。它的構(gòu)圖格局主要表現(xiàn)為兩種:一種是早期鐮倉(cāng)時(shí)代和室町時(shí)代的獨(dú)立式窠環(huán)構(gòu)圖,另一種是江戶(hù)時(shí)代的軸對(duì)稱(chēng)式構(gòu)圖。前者由窠環(huán)和一個(gè)中心紋樣構(gòu)成。這里的窠環(huán)大多為云紋,呈現(xiàn)云霧繚繞的樣式。且中心獨(dú)立式的單位主題紋樣形式完整,動(dòng)物形態(tài)均衡、姿勢(shì)平穩(wěn)有力,與云紋一起營(yíng)造了一種吞云吐霧的靈動(dòng)感。后者在慶長(zhǎng)十四年(公元1609年)的法隆寺、寬永十三年(公元1636年)的日光輪王寺,以及元祿三年(公元1690年)的《樂(lè)家錄(楽家録)》中都有近世的案例,此時(shí)左方和右方的蠻繪都取消了窠環(huán),發(fā)展為以中軸線為基準(zhǔn),兩側(cè)動(dòng)物形象一致的對(duì)獅圖案,給人以和諧統(tǒng)一、沉穩(wěn)莊重的美感,在整體視覺(jué)上具有很強(qiáng)的視覺(jué)平衡效應(yīng)。

表1 中世—近世日本裝束中蠻繪紋樣的變遷

1.3 蠻繪紋樣的工藝表現(xiàn)

蠻繪在染織品上的呈現(xiàn)主要借助于木版印刷,明石染人《染織文様史の研究》中也稱(chēng)其為摺文、摺布或摺繪,是通過(guò)在木制的模版上雕刻圖案,然后將模版拓印在織物上,并對(duì)其進(jìn)行染色來(lái)完成的。該模版印刷方式主要有三種方法:1) 將圖案雕刻在模版上,然后將織物粘貼于模版,從上方用染料摩擦,從而對(duì)機(jī)織布進(jìn)行染色。2) 在第一種方法所雕刻好的模版表面均勻地涂上染料,把織物輕輕地覆蓋在上面,然后從布的背面摩擦,使圖案染色。3) 被染織物平整地?cái)偡旁谄矫嫔?將染色版輕輕接觸布面并用力按壓。

圖1是現(xiàn)存較為完好的鐮倉(cāng)時(shí)代獅子蠻繪摺板,現(xiàn)收錄于奈良帝室博物館的《法隆寺寶物集 第22輯》,其兩面均刻有圓形的獅子圖案。一般是在此版木上涂上黑色的墨汁,然后鋪上絲布,即可拓出所需的圖案。且因這種印染方式并不是直接涂抹染料在木版之上,因此往往保存得很完好,相較于染料繪畫(huà),拓印的做工也更為出色和便捷。

圖1 獅子蠻繪版木

2 蠻繪裝束的服裝程式

2.1 形 制

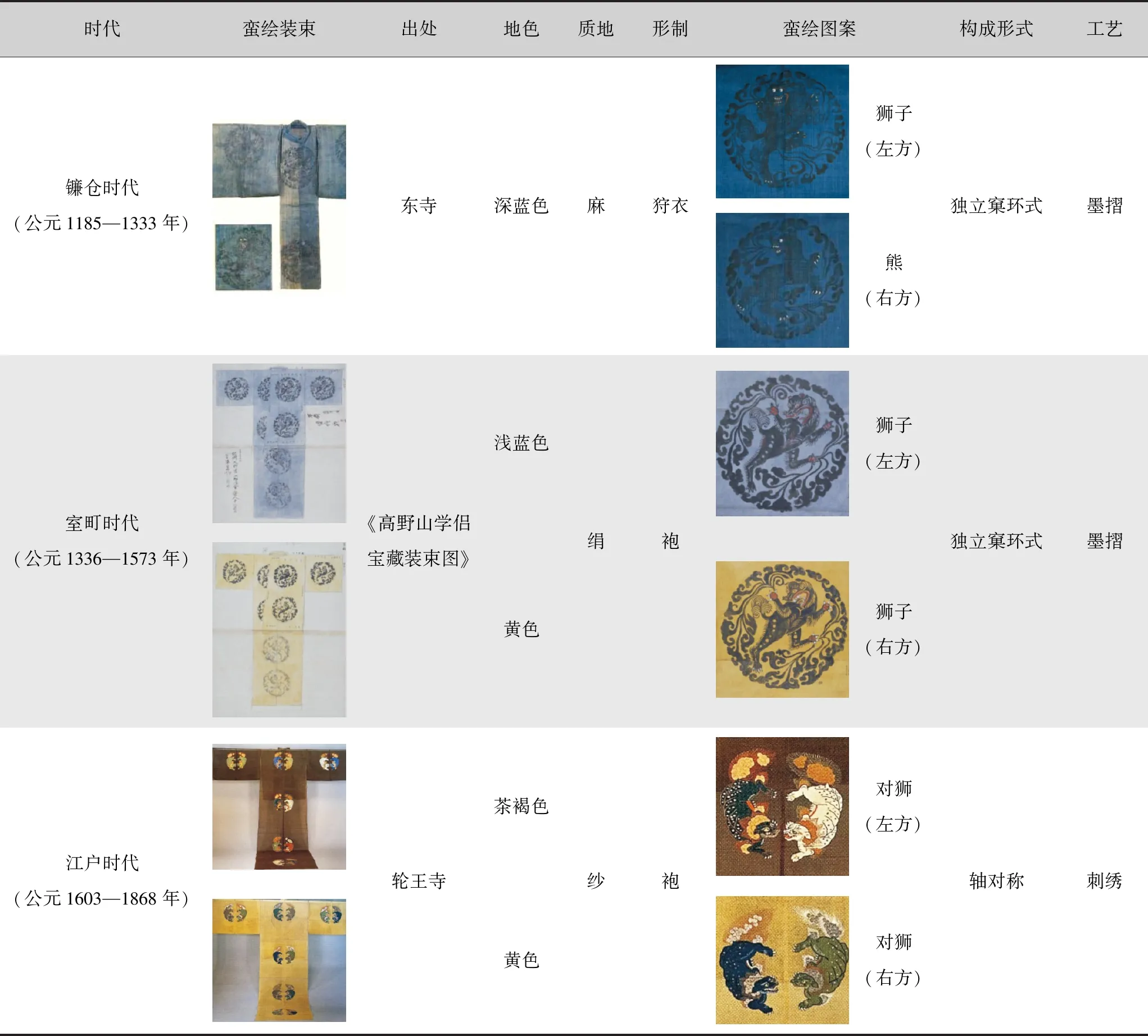

蠻繪裝束基本同衛(wèi)府下級(jí)武官所穿的外袍。早期以狩衣形制為主,根據(jù)披肩與鎧甲發(fā)展而來(lái),在官家社會(huì)身份等上下階層關(guān)系中,具有嚴(yán)格的服飾概念。后漸漸地禮服化,作為武士禮服出現(xiàn),發(fā)展成為祭典中神職人員所穿著的通用服裝。圖2是平安時(shí)代東寺官庫(kù)所藏的獅子蠻繪褐衣圖,由高橋志摩守繪制。該衣為圓領(lǐng)直身廓形,衣身和袖子各二幅,中間拼縫。且衣身前短后長(zhǎng),相差36.67 cm(一尺一寸),兩側(cè)敞開(kāi)。前后幅均置有圓徑為38.33 cm(一尺一寸五分)的蠻繪圖案,前幅兩個(gè),后幅三個(gè),居中分布。袖子是方形的寬袖,袖末端活動(dòng)的細(xì)布稱(chēng)為“袖露”。為了方便活動(dòng),褐衣的衣袖與衣身并未完全縫合,從肩部可以看到里面所穿的單衣。并在左右袖子的前后中心處各印有一個(gè)等同衣身蠻繪大小的獅子蠻繪圖案。

圖2 獅子蠻繪褐衣

后隨著時(shí)間的推移,室町時(shí)代的蠻繪裝束開(kāi)始發(fā)展為前后衣身長(zhǎng)短更為明顯的衣袍形制,寬大的衣袖與衣身在肩膀處縫合,腋下開(kāi)口,垂到后面的下擺也更大更長(zhǎng)。通過(guò)東京國(guó)立博物館所藏的淺蔥色平絹地蠻繪袍可見(jiàn),同早期蠻繪裝束,此時(shí)袖子前后同樣各印有一個(gè)蠻繪圖案,以示所屬衛(wèi)府。但與前者不同的是,這里衣身前幅的蠻繪于左右兩側(cè)分布,各兩個(gè),后幅居中,有五個(gè),蠻繪間距也更為密集(圖3)。

圖3 蠻繪袍

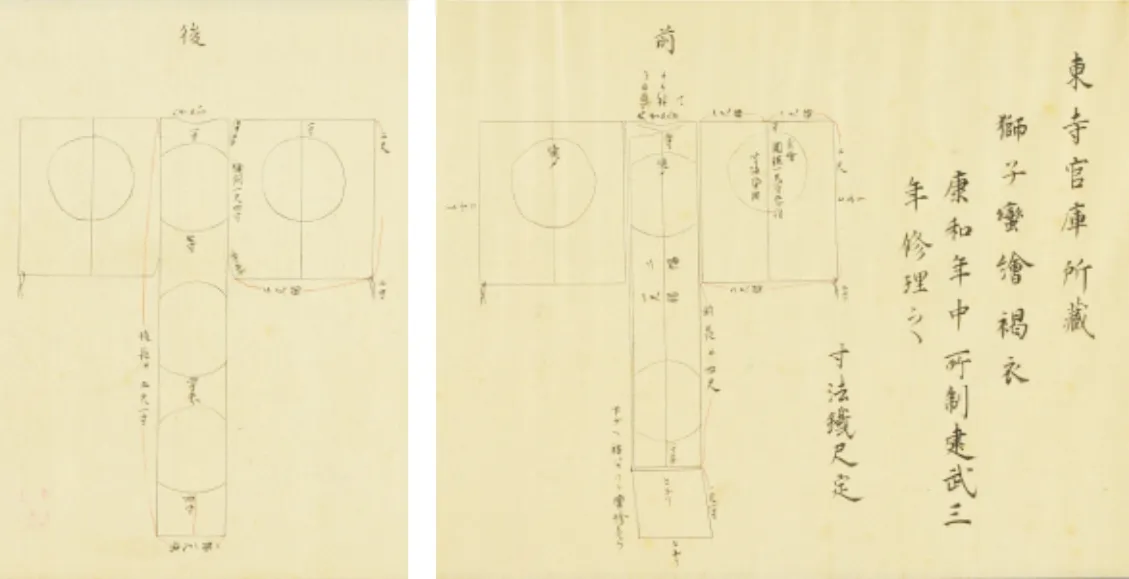

2.2 地 色

蠻繪裝束雖在平安時(shí)代被稱(chēng)為“褐衣”,但并非指代褐色的衣服。這里的“褐”指代毛織物,是古代中國(guó)常用來(lái)制作衣服的材質(zhì),但在當(dāng)時(shí)物資匱乏的日本這種織物是很難獲得的,因此,常以麻織物作為替代。通過(guò)對(duì)古文獻(xiàn)資料和現(xiàn)有蠻繪裝束的整理(表2)[3],可以發(fā)現(xiàn),鐮倉(cāng)時(shí)代左右兩方的蠻繪裝束都是深藍(lán)色。如《駒競(jìng)行幸繪卷(駒競(jìng)行幸絵卷)》中所描繪的藤原賴(lài)通在高陽(yáng)院演奏船樂(lè)的場(chǎng)景,一眼可見(jiàn)左邊龍頭劃船的四個(gè)孩童身穿蠻繪長(zhǎng)袍,腰間系著石帶,右邊的船只也由四個(gè)穿著蠻繪袍的孩童在劃行。雖蠻繪的種類(lèi)難以判斷,但左右兩邊的地色皆為深藍(lán)色(圖4)。到了室町時(shí)代,地色開(kāi)始發(fā)生了改變,其取締了之前以紋樣為左右方評(píng)判依據(jù)的地位,成為新的劃分標(biāo)準(zhǔn)。左方為藍(lán)色,右方為黃色。圖5是由高野山天野社在1454年采購(gòu)的蠻繪袍,當(dāng)初共12件,縹地(左方用)6件,黃地(右方用)6件。圖5中是黃色素絲的單一裁剪,蠻繪為直徑38 cm的大圓形圖案,以墨印的方式印有一頭立于云端的獅子,獅子的嘴、耳、鼻、掌都涂有朱漆,眼睛和牙齒涂有銀漆。縹色的蠻繪則外加朱紅和金色的點(diǎn)綴。到了近世,蠻繪袍的顏色則更為豐富,它可以是諸如柏樹(shù)皮的褐色、或是紫色、鐵青色、黃色等。

表2 蠻繪袍整理

圖4 《駒競(jìng)行幸繪卷》(局部)

圖5 黃地蠻繪袍

3 從蠻繪裝束中的蠻繪紋樣看中日服飾交流

3.1 蠻繪紋樣與團(tuán)窠紋樣相似的骨架結(jié)構(gòu)

蠻繪裝束作為能樂(lè)的表演服飾類(lèi)目之一,與能樂(lè)有著息息相關(guān)的聯(lián)系。而能樂(lè)的沿革又集聚了非常多的外來(lái)因素,在以前一直被稱(chēng)為“猿樂(lè)”[4]。其中,中國(guó)文化對(duì)其有著深遠(yuǎn)的影響。早在隋唐時(shí)期,日本就曾多次派出“遣隋使”和“遣唐使”,從隋高祖開(kāi)皇二十年(600年)至唐昭宗乾寧元年(894年)近三百年間,共22次,每次來(lái)華的人數(shù)不等。中唐時(shí)期(684—756年)遣唐使的組織規(guī)模更為盛大,他們除了以朝貢的名義進(jìn)行官方貿(mào)易外,隨行人員還肩負(fù)了學(xué)習(xí)政治、經(jīng)濟(jì)、文學(xué)、美術(shù)、建筑等優(yōu)秀文化的使命,甚至有一部分人是研習(xí)音樂(lè)的。據(jù)日本學(xué)者描述,唐《燕樂(lè)》曲調(diào)“被傳到日本去的,在百曲以上”[5],由此中國(guó)舞樂(lè)傳入日本。而對(duì)著樂(lè)譜和舞蹈一起被帶回的還有舞樂(lè)服飾。喜多村信節(jié)《嬉游笑覽》中就有相關(guān)記述“按に蠻繪もと舞樂(lè)裝東の紋なり蠻國(guó)より唐へ女樂(lè)を貢せし事多ければそれをこゝにも傳へてもてはやせし其服の綾なれば蠻繪といふその紋圓き”。指出舞樂(lè)裝束中蠻繪紋樣的出現(xiàn)得益于蠻國(guó)所貢唐代女樂(lè)的傳入,其所穿服裝為綾質(zhì)圓形紋樣。于是也就可以推測(cè),圓形骨架形式的日本蠻繪紋樣是在唐代女樂(lè)服飾紋樣的基礎(chǔ)上發(fā)展演變而來(lái)的。

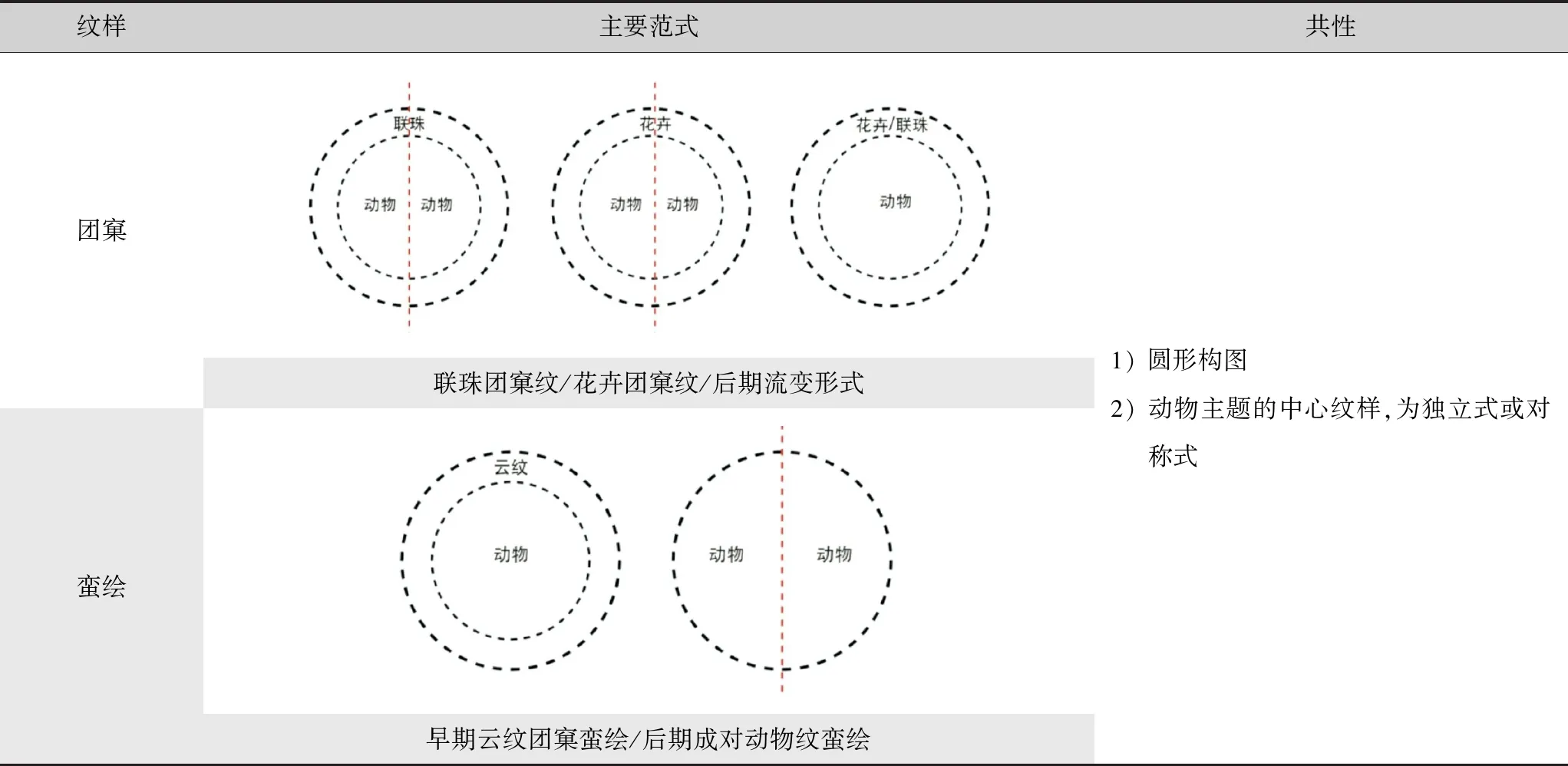

圖6是出自敦煌莫高窟156窟東壁北側(cè)的《宋國(guó)河內(nèi)郡夫人宋氏出行圖》,為著名的唐朝散樂(lè)百戲圖之一,其畫(huà)面描繪了行進(jìn)中的樂(lè)舞表演。中間四名女舞者,身著花衣,相對(duì)起舞,她們長(zhǎng)袖飄動(dòng)、姿態(tài)優(yōu)美。樂(lè)隊(duì)六人,所持樂(lè)器有拍板、腰鼓、雞婁鼓、笙、橫笛、琵琶等。無(wú)論是舞者還是樂(lè)工,服飾上皆有團(tuán)窠狀的紋樣裝飾。而“團(tuán)”指圖案的總體輪廓為圓形,“窠”為一種封閉型的構(gòu)成單元,“團(tuán)窠”即為一種具有圓形紋樣軌跡和特定圖案范圍的環(huán)形骨架構(gòu)成形式,具有相對(duì)的獨(dú)立性,并在此基礎(chǔ)上多輔以聯(lián)珠、植物、動(dòng)物等主題元素。其“圓形”的形態(tài)特征不僅從側(cè)面反映了古代中國(guó)傳統(tǒng)“求大求美”的美學(xué)追求,亦寄托了人們對(duì)美好生活的向往,寓意圓滿(mǎn)、吉祥。該類(lèi)紋樣至隋唐時(shí)期隨著波斯薩珊王朝的絲織品流入中國(guó)后,便貫穿于各個(gè)朝代,至遼、金、元三代盛行,明清得以延續(xù)。其間,團(tuán)窠的圖案風(fēng)格變得愈發(fā)細(xì)膩?zhàn)杂?甚至呈無(wú)環(huán)的團(tuán)花狀[6]。在搜集了大量的文獻(xiàn)資料和對(duì)現(xiàn)有出土絲織品的紋樣進(jìn)行圖像分析及數(shù)字化圖片復(fù)原研究后,可將團(tuán)窠紋樣劃分為三類(lèi):聯(lián)珠團(tuán)窠、花卉團(tuán)窠及后期的流變形式。

圖6 《宋國(guó)河內(nèi)郡夫人宋氏出行圖》(局部)

從筆者自繪的至唐以來(lái)歷代中國(guó)團(tuán)窠紋樣和同期日本蠻繪紋樣對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)(表3),早期平安時(shí)代至室町時(shí)代的蠻繪骨架更接近于晚唐和宋遼時(shí)期的團(tuán)窠。以唐代最具代表性的陵陽(yáng)公樣為例,它是一種由竇師綸所設(shè)計(jì)的將花卉或聯(lián)珠作環(huán)中間填充禽獸的團(tuán)窠樣式。現(xiàn)藏于日本奈良正倉(cāng)院的纏枝葡萄舞鳳紋錦當(dāng)屬此類(lèi)紋樣,以卷草和纏枝葡萄紋為窠,內(nèi)有一舞動(dòng)鳳凰,不僅象征著祥瑞和諧、美滿(mǎn)幸福,還反映了盛唐歌舞升平的氣象。又如遼代阿魯科爾沁旗耶律羽之墓出土的團(tuán)窠卷草對(duì)鳳織金錦、絹地毬路紋大窠卷草雙雁繡、黑羅地大窠卷草雙雁蹙金繡、卷云四雁寶花綾等,基本上屬團(tuán)窠圖案的范疇。其中,團(tuán)窠卷草對(duì)鳳織金錦和黑羅地大窠卷草雙雁蹙金繡均以卷草為環(huán),中心鳥(niǎo)類(lèi)圖案沿軸線對(duì)稱(chēng),用金線繡出。前者由兩只展翅飛翔的鳳凰組成團(tuán)形圖案,首尾相對(duì),方向相反,在民間稱(chēng)為喜相逢形式。后者的雙雁則是昂首挺胸,雙翅微展,一足翹佇,頗有風(fēng)度。另外,紋樣中窠環(huán)和窠內(nèi)紋樣的界線開(kāi)始逐漸不清,雁足和雁尾已遮擋住部分卷草環(huán)。在卷云四雁寶花綾中,則四雁的雁首同向圓心銜花,形成既是軸線對(duì)稱(chēng)又是圓心對(duì)稱(chēng)的圖案,四周的卷云亦構(gòu)成一個(gè)圓環(huán),與雁翅相連,較難區(qū)分環(huán)形和主題紋樣,似卷云團(tuán)窠[7]。而此時(shí)的蠻繪同樣以舒卷的云紋為窠,在窠環(huán)軌跡保持不變的前提下,和窠內(nèi)獨(dú)立式的主體動(dòng)物紋樣相互交融,向著自由和無(wú)界靠攏,視覺(jué)中心從單一的主體紋樣擴(kuò)展為整個(gè)蠻繪窠環(huán),與上述團(tuán)窠有著異曲同工之妙。

表3 中國(guó)團(tuán)窠紋樣與同期日本蠻繪紋樣的案例對(duì)比

至明代,團(tuán)窠形式發(fā)生了新的變化,圓形紋樣不僅成為重要的官階標(biāo)識(shí)——補(bǔ)子,其主題紋樣還被設(shè)計(jì)成一種類(lèi)似太極圖的排列組合方式,把兩個(gè)主體紋樣或旋轉(zhuǎn)對(duì)稱(chēng)或相向?qū)ΨQ(chēng),并首尾相連。如孔府舊藏赭紅色暗花緞綴繡鸞鳳圓補(bǔ)女袍,前胸、后背處各綴一圓形補(bǔ)子,補(bǔ)子上的圖案為左鳳右鸞。在流云的環(huán)繞下,鸞鳳雌雄相對(duì)、鳳協(xié)鸞和。鳳彩尾揮舞,似彩虹當(dāng)空;鸞卷尾上揚(yáng),如舒云凌空。雖然鸞略高于鳳,但是整幅圖案在視覺(jué)上既對(duì)稱(chēng)平衡又輕盈柔和,給人一種恬淡舒適、嫻靜優(yōu)雅的美好感覺(jué)。在日本,彼時(shí)新成長(zhǎng)起來(lái)的武士階級(jí)摧毀了腐朽的舊體制,建立了新的中央集權(quán)封建統(tǒng)治。原本于神社表演的歌舞伎樂(lè)被轉(zhuǎn)移到了貴族府邸,成為了與平民世界無(wú)關(guān)的貴族樂(lè)舞[8]。同期江戶(hù)時(shí)代的蠻繪亦發(fā)展為首尾相對(duì)的對(duì)獸形式,并將原本的站立姿態(tài)轉(zhuǎn)換為向心環(huán)抱的臥姿,整體呈丸形,以取締固有的圓形外環(huán)框架。但相較于明代主題紋樣與底紋圖案相搭配的繁復(fù)組合方式,蠻繪顯得更為簡(jiǎn)練,僅有主題紋樣。至此,具有日本自身特色的丸形染織紋樣開(kāi)始形成。而這亦從側(cè)面印證了日本染織文化于唐宋受益居多,于明代以后逐漸自成一家(表4)。

表4 動(dòng)物主題下團(tuán)窠與蠻繪的骨架共性

3.2 蠻繪裝束中獅紋形象的引入

依據(jù)今泉定介《故実叢書(shū) 舞楽図説(大槻如電)》中關(guān)于蠻繪裝束的注釋,“蠻繪裝束は衙府の制服にて卷櫻冠に老數(shù)つけたり祖く事なし……俗に獅子丸雙腳相向と呼ふ繡紋を云ふ古式は左獅右熊なりしが近制は通して獅子なりと”。其指出蠻繪裝束是早期衙府的制服,戴卷纓冠,一般為雙腳相向的獅子丸刺繡紋樣。在古式的圖案中常為左獅子右熊的樣式,到近世,獅子則成為了通用紋樣。由此,足見(jiàn)獅紋在蠻繪裝束中具有一定的重要性。

然而,當(dāng)時(shí)的日本卻并沒(méi)有獅子,甚至沒(méi)有人見(jiàn)過(guò)真正的獅子,獅紋是古代波斯途徑中國(guó)后所傳入日本的圖案。并在金井紫云《藝術(shù)資料》中載有“降つて唐の貞觀九年にも獅子が渡來(lái)し闇立本がこれを?qū)懮筏郡趣い账渍f(shuō)もある”,即民間傳說(shuō)在唐朝貞觀九年閻立本所繪的獅子有流入日本。且出于對(duì)唐物的尊崇,日本還親切地把獅紋稱(chēng)為“唐獅子”。在和風(fēng)化的過(guò)程中用意多為祛除邪魔,或作為百獸之王以表達(dá)勇猛。與此同時(shí),反觀同期的中國(guó),翻閱典籍不難發(fā)現(xiàn),獅紋其實(shí)早在隋代就已用于裝飾武官的服飾及兵器。如《隋書(shū)·禮儀志七》載有“武賁已下六率,通服金甲師子文袍,執(zhí)銀扣檀杖”“行各二人執(zhí)金花師子楯、援刀”[9]。后至唐代武則天當(dāng)政時(shí)期,禽獸紋樣又被用以區(qū)分文武官員的等級(jí)。“則天天授二年二月,朝集使刺史賜繡袍,各于背上繡成八字銘……左右監(jiān)門(mén)衛(wèi)將軍等飾以對(duì)獅子,左右衛(wèi)飾以麒麟,左右武威衛(wèi)飾以對(duì)虎……”[10]即指出左右監(jiān)門(mén)衛(wèi)將軍等的官服上均飾有對(duì)獅,以凸顯武官的威猛。可見(jiàn),這里的獅紋不單只是一種裝飾圖案,它還具有一定的政治性。而日本衛(wèi)府的官員同樣隸屬武官,且在公元842年,日本仁明天皇下詔:“男女衣服皆依唐制。”[11]因此,這也就不難解釋為何蠻繪裝束中的蠻繪圖案會(huì)選擇獅子作為裝飾主紋樣。

在獅紋的形象上,蠻繪裝束中的獅子多是在中國(guó)式獅子形象的基礎(chǔ)上進(jìn)行的再設(shè)計(jì)。例如,平安時(shí)代和鐮倉(cāng)時(shí)代的獅子蠻繪皆仿照了唐代的寫(xiě)實(shí)風(fēng)格。當(dāng)時(shí)以畫(huà)獅聞名的西域畫(huà)家紛紛涌入長(zhǎng)安,印度的畫(huà)獅法也由唐朝使節(jié)王玄策傳入中原,人們對(duì)獅子有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。唐太宗就命虞世南作《獅子賦》,敦煌藏經(jīng)洞也出土有白描獅子圖。其上的獅子健壯飽滿(mǎn),氣宇軒昂,用長(zhǎng)短弧線勾勒卷毛和體態(tài),寥寥數(shù)筆,卻將獅子描繪得靈動(dòng)活潑,灑脫不羈(圖7)。此時(shí)的唐代織錦亦多為自然寫(xiě)實(shí)的獅子圖案,且常以直立式的對(duì)獅形象或獨(dú)獅形象出現(xiàn)在團(tuán)窠之中。如中國(guó)絲綢博物館所藏的立獅寶花文錦,窠內(nèi)的獅紋突目隆鼻,昂首挺胸,頭頸部鬃毛卷曲,呈有規(guī)律和層次感的螺髻狀;尾巴內(nèi)卷,蓬松且分縷;爪子寬大,獅身健碩,右肢前邁,左肢后伸,步伐穩(wěn)健,極目遠(yuǎn)視(圖8)。但和中國(guó)以織錦為主的獅紋不同,此時(shí)蠻繪中的獅紋由墨水拓印而成。其形象塑造更多的趨于唐代畫(huà)作中的白描獅子圖,多以細(xì)密的線條來(lái)表現(xiàn)獅子濃密的毛發(fā),頭部鬃毛卷曲且層次豐富而有變化,尾部上翹,蓬松寬大。并且相較于中國(guó)乖順的獅子形象,蠻繪中的獅子則獅口大張,眼睛怒目圓睜,面目猙獰,露出紅色的舌頭和尖銳的牙齒。爪子鋒利,四肢粗壯強(qiáng)健,前肢向上錯(cuò)落舉起,后肢一足落地,一足抬起,似揮舞著爪子往前撲的態(tài)勢(shì),給人兇惡可怕的感覺(jué)(圖9)。

圖7 白描獅子

圖8 立獅寶花文錦

圖9 平安時(shí)代獅子蠻繪

室町時(shí)代的獅紋形象亦然,只是其表現(xiàn)方式逐漸向塊面結(jié)構(gòu)過(guò)渡,整體外貌更為刻板化。在頭部、身軀和四肢均有鏤空裝飾,且頭部占比縮小,前顎突出,嘴巴張開(kāi)露出牙齒,原本頭頸部稠密的鬃毛也被簡(jiǎn)化為頭部結(jié)構(gòu)內(nèi)零零幾筆的短弧線鏤空;爪子的掌部是簡(jiǎn)單的圓形,外加三角形的尖利指甲,并在四肢邊緣處輔以細(xì)密的短線條;尾巴上翹,左右分縷呈卷曲狀。相較于前者直視前方、后腿直立的姿態(tài),此刻的獅子更為向右前傾,回首,后腿呈彎曲形態(tài),前肢抬起,為奔跑狀(圖10)。

圖10 室町時(shí)代獅子蠻繪

到了江戶(hù)時(shí)代,同期的中國(guó)正處于明清交替時(shí)期。其中,明朝是以漢族為主體的封建王朝,主張恢復(fù)漢唐宋制的服飾制度,希望通過(guò)森嚴(yán)的服飾等級(jí)制度來(lái)實(shí)現(xiàn)治理國(guó)家和維護(hù)秩序的目的。清朝雖是以滿(mǎn)族為主體,但在服飾文化發(fā)展上仍承襲并保留了明代的諸多因素,如文武官員的官服。此時(shí)的獅子紋亦化身為重要的補(bǔ)子紋樣,在明清服飾制度中起到分辨等級(jí)的社會(huì)功能。如李東陽(yáng)《大明會(huì)典》正德六年(1511年)所描繪的獅子補(bǔ)(圖11),其為武官一品、二品合用花樣,當(dāng)中的獅子單獨(dú)蹲坐呈回首狀態(tài),頭部鬃毛為螺旋狀,尾部上揚(yáng),由細(xì)密線條排列形成葉子形,并在靠近根部處加以螺旋裝飾。相比該階段蠻繪中的獅子紋,雖其一改以往的獨(dú)獅直立式造型,發(fā)展為對(duì)獅臥伏式,獅口微張,后腿向后舒展,前爪微抬,整體造型自然流暢。但在局部造型上與獅子補(bǔ)依舊有著一定的相似性,皆創(chuàng)造出了帶有圓圈和漩渦裝飾的獅子圖案,且體態(tài)壯碩,頭頸部毛發(fā)茂密,尾巴蓬松寬大。外加刺繡技法的融入,使獅紋表現(xiàn)得進(jìn)一步生動(dòng)入微(圖12)。

圖11 獅子補(bǔ)

圖12 江戶(hù)時(shí)代獅子蠻繪袍

4 結(jié) 語(yǔ)

在日本舞樂(lè)服飾中,以武官制服為藍(lán)本的蠻繪裝束,雖隨著時(shí)代的變遷在形制、色彩和質(zhì)地上發(fā)生了多種細(xì)微的變化,但至始保留了蠻繪獨(dú)特的圓形紋章樣式,主要呈現(xiàn)帶有獨(dú)立主題紋樣的窠環(huán)式構(gòu)圖和軸對(duì)稱(chēng)式構(gòu)圖兩種。且其中的動(dòng)物主題紋樣一度是辨別舞樂(lè)中左右兩部制的主要依據(jù),直到室町時(shí)代兩方統(tǒng)一為獅子蠻繪,地色才成為新的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí),通過(guò)比對(duì)分析不難發(fā)現(xiàn),一方面蠻繪裝束中的蠻繪紋樣與同期中國(guó)紡織品上的團(tuán)窠紋樣有著相似的藝術(shù)審美,皆有圓形的紋樣軌跡和環(huán)形骨架。又因墨摺是蠻繪袍主要的印染方式,所以蠻繪中早期的動(dòng)物形象以靈動(dòng)寫(xiě)實(shí)的線描為主,后逐漸向線面結(jié)構(gòu)過(guò)渡。另一方面,獅紋其實(shí)早在隋唐時(shí)期就已用于裝飾武官的服飾和兵器,而蠻繪裝束為武官所專(zhuān)用,與此有著相同的身份共性。足見(jiàn)這種藝術(shù)紋樣由裝飾到政治語(yǔ)義的符號(hào)化轉(zhuǎn)變,在某種程度上也影響著日本服飾制度的發(fā)展。由此看來(lái),蠻繪裝束的研究不單從舞樂(lè)的角度為進(jìn)一步窺探和了解日本服飾文化提供了新的思考方式,還在一定程度上反映了日本對(duì)中國(guó)服飾文化的借鑒與融合,為日后研究中日服飾文化的傳播與交流具有著一定的實(shí)際意義。

《絲綢》官網(wǎng)下載

中國(guó)知網(wǎng)下載