冰巨行星內部深處物理與化學過程研究進展

賀芝宇,黃秀光,舒 樺,賈 果,張 帆,方智恒,傅思祖

(中國工程物理研究院上海激光等離子體研究所, 上海 201800)

天王星和海王星是太陽系中兩大冰巨行星,其表層由氣體氫和氦組成,內部“冰層”主要由水、氨、甲烷等混合物組成。類似的冰巨行星在系外行星中大量存在,宇宙中冰巨行星的數量約是木星、土星等體積更大的氣巨星的9 倍[1],理解冰巨行星的內部結構和物理化學過程對于建立統一的行星演化體系具有重要意義,也是探索宇宙生命的重要一步。

科學家們對冰巨行星內部的結構組成、相分離反應、獨特磁場的形成等問題持續討論了40 多年[2],至今已逐漸發展出多種冰巨行星內部模型假設。早期,Nellis 等[3]提出直接用H、O、C、N 的化學豐度比為28∶7∶4 ∶1 的人工合成天王星(synthetic Uranus,SU)來代替行星原子組成,并通過沖擊壓縮實驗研究其狀態方程(equation of state,EOS)。隨后,Stanley 等[4]提出冰巨星中獨特的非軸對稱磁場產生于薄流體殼而非地核,并描述了相應的行星模型。基于此,理論與實驗團隊逐步開展研究,不斷提出假設并優化行星內部結構模型[5–8],以解釋行星內部的獨特磁場。

事實上,固體非導電內核或穩定分層流體內核都會產生非軸對稱磁場,準確的行星模型依賴于行星內部深處極端環境(壓力達幾百吉帕,溫度達幾千開)下流體物質的物理與化學性質及其復雜的反應過程。針對這些復雜過程,在理論模擬方面,研究者們利用第一性原理、分子動力學、機器學習等豐富的模擬計算手段,對行星內部條件下不同元素及混合物組合開展研究,挖掘物質的新性質和新相;在實驗方面,通過在實驗室中創造極端高溫高壓環境來模擬行星內部狀態,主要包括金剛石對頂砧(diamond anvil cell,DAC)等靜高壓手段和沖擊加載等動高壓手段。近年來,有兩大較為顯著的實驗進展:一是德國的Kraus 等[9–11]首次從實驗中觀測了碳氫化合物在行星內部狀態下納秒量級高時間分辨的相分離及金剛石沉淀;二是美國勞倫斯 ? 利弗莫爾國家實驗室的Millot 等[8]利用動態原位X 射線衍射(differential X-ray diffraction,DXRD)技術直觀證明了極端高溫高壓環境下水的超離子相。二者從實驗上分別揭示了冰巨行星內部最引人關注的兩大現象:含碳化合物相分離引起的“鉆石雨”和“超離子態水”。這些里程碑式的進展有望澄清冰巨行星內部復雜的動力學過程,為理解其獨特的非軸對稱磁場提供了關鍵依據,同時進一步推動了極端高壓環境下理論與實驗診斷技術的發展。

本文主要針對近期有關行星內部這種極端環境下的高壓狀態方程和微觀物理過程的理論和實驗研究,系統梳理代表性成果,簡要介紹并討論冰巨行星內部深處復雜過程的研究進展。

1 理論模擬研究

冰巨行星的大氣層主要由氫和氦組成,約占行星總質量的20%;大氣層下的冰層區域主要由水、氨和甲烷的混合物組成,這些混合物在行星內部的高溫高壓環境下進行復雜的反應,并主導冰巨行星內部非軸對稱、非偶極磁場的產生[12];地核則由冰、巖石或金屬組成。

根據Stanley 等[4]的非偶極磁場模型假設,基于密度泛函理論的分子動力學(density functional theory-molecular dynamics,DFT-MD)模擬,研究者們逐步發展了冰巨行星內部結構模型。Redmer 等[5]通過分析水的高壓相圖,確定了超離子態水在行星內部存在的區域;Nettelmann 等[6]通過分析天王星的亮度,引入大氣層與冰層之間的熱邊界,預測了天王星內部的冰巖比;Bethkenhagen 等[7]模擬計算了包括H2O、NH3、CH4及其不同比例組合的混合物在行星內部壓力-溫度范圍內(壓力高達1 TPa,溫度高達2×104K)的狀態方程和物性,分析了不同物質及混合物在高壓下的相圖。上述研究均根據模擬計算的預測結果,構建了冰巨行星內部結構模型,典型的天王星模型如圖1 所示。

為了方便分析冰巨行星內部混合物的綜合物理性質,Nellis 等[3]構建了H、O、C、N 的化學豐度比為28∶7 ∶4 ∶1 的SU,該混合物是水、氨和異丙醇的單相混合物,常溫常壓下為液態。Chau 等[13]為了進一步揭示SU 在高溫高壓狀態下流體局部化學結構,采用第一性原理分子動力學(first principles molecular dynamics,FPMD)模擬,探索了SU 在行星內部的壓力-溫度(p-T)相圖,確定了分子、離子、超離子、網狀和電子5 個相態,并使用鍵自相關函數(bond auto-correlation function,BACF)分析了分子動力學軌跡,揭示了SU 混合物的復雜化學過程。圖2(a)給出了不同溫度下C―C、C―O、C―H 和C―N 4 種鍵的BACF(β(t)),在中間溫度(4 000 K)下,C―C 和C―N 鍵的壽命比其他鍵至少長1 個數量級,形成了穩定的網狀相,見圖2(b)。如圖2(c)所示,富水混合物較其他混合物的C―C 鍵壽命更長,更有利于形成更大的碳網絡或碳簇,此時碳處于無導電性的金剛石相。這種碳從混合物中離解再因重力作用而沉淀的行為,很大程度上支持了冰巨行星內部的“鉆石雨”現象。此外,富水混合物被認為更易于發生此類相分離。

圖2 不同混合物的BACF:(a) 不同溫度下4 種鍵的BACF,(b) 4 000 K 下的分子動力學模擬快照,(c) 不同混合物在4 000 K、176 GPa 下的BACF[13]Fig.2 BACF of different mixtures: (a) BACF of four types of bond at different temperatures; (b) a snapshot of the molecular dynamics simulation at 4 000 K; (c) BACF of different mixtures at 4 000 K and 176 GPa[13]

目前,我國南京大學的孫建課題組、國防科技大學的戴佳鈺課題組、江蘇師范大學的李印威課題組、吉林大學的劉寒雨課題組等研究團隊開展了相關研究。例如:近期戴佳鈺課題組利用反作用力場(ReaxFF)和基于機器學習的勢,進行了大規模分子動力學模擬,研究了純烴材料聚乙烯在沖擊壓縮過程中的物性,發現在壓力約125 GPa、溫度4 590 K 的狀態下,聚乙烯先分解成較小的分子(H2、CH4和C2H6),隨后經歷物質分離,最后在富碳區發生金剛石成核[14]。他們所觀測的分解—分離—成核三步動力學過程可為行星內部“鉆石雨”的形成機理提供一定的依據。

近年來,南京大學孫建課題組在行星內部物質及其新奇物態研究中取得了一系列重要進展[15–21]。他們自主研發了基于機器學習和圖論輔助的晶體結構搜索方法MAGUS,結合第一性原理計算,對冰巨行星從氣態外層至地核的不同分層開展了研究。例如:針對大氣層與冰層的邊界,考慮大氣層中富含He 元素以及冰層中富含水、氨、甲烷的混合物,預測了冰層上邊界區域可能出現的氦-水[15]、氦-氨[17]、氦-甲烷[16]化合物在行星內部狀態下的超離子態、塑晶態等;針對冰層與地核邊界區域,預測了Si-O-H化合物的超離子態相[19],觀測到3 種高壓下穩定的Mg-O-H 三元化合物,并發現它們可以在巖石內核與冰層間存在,由此提出“過渡層”新行星模型,如圖3 所示[21],其中MSD(mean square displacement)為均方位移;針對冰巨行星地核,預測了二氧化硅混合配位物質[18]、富鋁氧化物[20]在地核壓強范圍內的穩定高壓相,這些物質可能是地核的重要組成部分。李印威課題組利用晶體結構搜索結合第一性原理方法,揭示了氦不止存在于冰巨行星大氣中,還可能以氦-氨化合物的形式穩定存在于行星內部[22],提出Xe 的摻入可以抑制NH3的電離,而(NH3)2Xe 的超離子相在冰巨行星內部的壓力溫度范圍內同樣可能穩定存在[23]。劉寒雨課題組利用同樣的模擬計算方法,在地球核幔邊界條件下發現了含氦化合物FeO2He[24],驗證了唯一一個地球物理條件下的氦儲存層。

圖3 氧化鎂水合物的動力學行為(a)以及理論預言的天王星和海王星的內部結構(b)[21]Fig.3 Kinetic behavior of magnesium oxide hydrate (a) and the theoretical prediction of the internal structure of Uranus and Neptune (b)[21]

2 靜高壓實驗研究

除了通過宇宙飛船觀察冰巨行星以探索并驗證行星模型,還可以在實驗室創造高溫高壓環境來模擬行星內部狀態。自從40 年前科學家預言冰巨行星內部的碳氫離解反應和金剛石沉淀[2]以來,研究者們便不斷發展新的實驗診斷技術,以趨近并揭示冰巨行星內部結構與演化的真相。早期的實驗研究主要采用靜高壓手段,通過對碳氫化合物開展DAC 實驗,探索高壓下碳的離解反應和金剛石形成。

甲烷是最簡單的碳氫化合物。DAC 實驗普遍證明了甲烷分子在高溫高壓條件下易發生解離、聚合,產生較重的碳氫化合物,同時釋放氫,形成金剛石[25–30]。金剛石形成的壓力和溫度條件與所預測的天王星、海王星的等熵線基本重合[31],因此甲烷被認為是冰巨行星內部形成金剛石的主要來源。研究者們根據甲烷的離解反應過程,發展了一系列行星內部碳氫離解演化模型,如圖4 所示。當初始甲烷樣品被壓縮或加熱數秒或數小時后,金剛石的形成在很大程度上取決于溫度。此外,研究者們[25–26]還發現,在10~50 GPa 的同等壓力范圍、2 000~3 000 K 的溫度區間內觀測到的金剛石拉曼光譜在常溫下不存在。

圖4 行星內部碳氫離解演化模型:(a) p-T 相圖空間[26],(b) 行星深度模型[30]Fig.4 Evolution model of hydrocarbon dissociation within planets: (a) p-T phase diagram[26]; (b) planetary depth model[30]

除了考慮甲烷及其他純烴系統,通過DFT-MD模擬,研究者們還預測了水可能影響甲烷分子的分解[32]。為此,Kadobayashi 等[33]提出將甲烷與水的混合物作為初始材料,探討了含氧系統C-O-H在高溫高壓下的物性。在3 100 K、40 GPa 的溫壓條件下,C-O-H 體系中形成的金剛石晶粒尺寸在50~350 nm 之間。該項研究首次將DAC 實驗與X 射線衍射(X-ray diffraction,XRD)、拉曼光譜、掃描電子顯微鏡(scanning electron microscope,SEM)等多種診斷技術相結合,揭示了含氧體系中金剛石形成的內在條件,由圖5 可知,含氧體系中金剛石的形成壓力低于純烴體系。

圖5 金剛石形成的p-T 條件[33]Fig.5 p-T condition for diamond formation[33]

3 動態壓縮實驗研究

相對于靜高壓實驗,動態壓縮技術能夠以極高的加載速率實現更高的加載壓力和溫度,從而在實驗室內實現與行星內部環境相似的超快物理過程,并且更短的時間尺度有助于創建一個不與周圍環境發生反應的孤立系統,可以規避DAC 實驗中樣品與環境材料交互所產生的影響。動態壓縮手段主要有爆轟、氣炮、脈沖功率裝置、激光裝置等,其中:激光裝置因瞬時加載的功率密度極高,可以在實驗室實現更高的加載壓力,是目前動態壓縮實驗研究的主要加載手段之一。

3.1 狀態方程

行星模型的數值模擬和理論計算高度依賴狀態方程的準確性,實驗上通過測量物質的沖擊Hugoniot 等方式校驗高壓狀態方程,為建立更可靠的行星模型提供依據。

早期,Nellis 等[3,34]利用輕氣炮對甲烷、SU 混合物等進行沖擊加載,獲得了Hugoniot 狀態方程以及溫度(T)、電導率(σ)等數據,然而,單次沖擊通常無法達到與行星內部深處相當的壓力狀態。隨后,Chau 等[13]通過多次沖擊加載SU 混合物,達到了更接近行星內部絕熱層的狀態及p-T條件,實驗表明,SU 混合物的電導率隨壓力的升高而單調增大,最終變成金屬態,且SU 混合物與水對壓力的依賴關系高度相似。因此,忽略特定的化學反應,冰巨行星的液態冰層可用密度標度的水進行有效模擬。

氨作為冰巨行星中間冰層的重要組分之一,其狀態方程及輸運性質對行星磁場、絕熱模型構建具有重要價值,但是由于樣品制備復雜,其高壓狀態方程數據一直十分匱乏。近期,Ravasio 等[35]首次基于激光沖擊加載,測量了壓力低于350 GPa、溫度不超過4×104K 的范圍內氨的狀態方程和光學反射率。在樣品制備方面,他們首先令封裝的氣態NH3在低溫下冷凝,采用薄石英窗口進行封裝,同時保證光學探測。采用標準沖擊壓縮實驗診斷技術,如任意反射面速度干涉儀(velocity interferometer system for any reflector,VISAR)[36]、光學高溫計(streaked optical pyrometer,SOP)[37]等,獲得了沖擊波速度、溫度、電導率等數據,觀察到了氨金屬化的首個實驗證據,為狀態方程理論模型提供了很好的基準,如圖6 所示。該項工作尚未考慮氨的準等熵區域,未來可基于此項工作將研究擴展到超離子范圍,以深入研究行星內部富氨層的物理性質。

圖6 (a)激光脈沖誘導液氨樣品激波壓縮實驗裝置示意圖,(b) VISAR 信號和 (c) SOP 數據以及提取的速度和溫度測量值,(d) 純液態NH3 樣品的拉曼光譜,(e) NH3 沿Hugoniot(黑色方塊)的直流電導率[35]Fig.6 (a) Schematic experimental setup of the laser pulse inducing shock compression in the liquid ammonia sample; (b) VISAR signal and (c) SOP data together with the extracted velocity and temperature measurements; (d) Raman spectrum of the sample indicative of pure liquid NH3; (e) calculated DC electrical conductivity of NH3 along the Hugoniot (black square)[35]

冰巨行星的“鉆石雨”現象主要是由于冰巨行星內部含碳混合物在高壓環境下發生金剛石離解相變反應。明確不同含碳混合物的高壓狀態方程,對于理清行星內部“鉆石雨”等多種復雜化學反應過程具有重要意義。碳氫化合物作為重要的燒蝕材料和窗口材料,研究者們對其狀態方程進行了大量研究,現已利用激光裝置將其壓力數據拓寬至1.2 TPa[38–39]。為了探索氧原子對金剛石離解反應的影響,研究含氧體系的狀態方程,Lütgert 等[40]利用激光加載PET(C10H8O4)材料,所得狀態方程實驗數據與3 種不同理論模型的對比支撐了基于DFT-MD 計算的狀態方程模型,如圖7 所示,其中p為壓力,ρ 為密度。此外,相比于純烴體系,該含氧體系在沖擊加載后的溫升更小,只需單次沖擊加載就能達到與行星內部相比擬的高壓狀態,無需復雜的激光脈沖整形,極大地降低了實驗成本,相關研究有望在未來拓展到小型高重頻激光器上,從而發揮重要的應用價值。

圖7 (a) 用于Hugoniot 測量的實驗裝置,(b) PET 材料的壓力-密度和壓力-溫度實驗數據,(c) 不同EOS 的理論模型[40]Fig.7 (a) Experimental setup for Hugoniot measurement; (b) pressure-density and pressure-temperature data for PET; (c) different EOS models[40]

3.2 微觀動力學過程

靜高壓實驗能夠挖掘物質在高壓下的物理特性、相變反應等,探測的時間分辨通常是秒量級。然而,行星內部深處的物質時刻經歷著超快反應過程,相比于靜高壓實驗,動態加載技術能夠更有效地模擬行星內部物質在極端高應變率壓縮下的特性,賦予人們更加接近行星狀態的機會,配合相應的納秒量級高時間分辨診斷,窺探行星內部的真實狀態。近年來,動態原位X 射線技術已成為高壓極端條件下材料微觀結構研究的最重要的實時表征技術之一,結合宏觀參量測量,獲得物質在動態壓縮下的物理、化學反應過程的最直觀的瞬時信息。實現動態原位X 射線技術主要有兩種途徑。一是基于先進X 射線光源,如同步輻射光源、自由電子激光,在線站(終端)利用激光等驅動方式產生沖擊波從而加載待測材料,再以高能X 射線光源作為診斷光[10,41–42]探測材料結構和物性。基于高能X 射線光源的小型激光驅動是一種非常理想的動態原位XRD 技術平臺,目前在美國的LCLS、日本的SACLA、德國的EuXFEL 等自由電子激光裝置上已逐步實現。在我國,這項技術尚未成熟,如基于上海光源等高能X 射線光源裝置的激光驅動實驗線站尚處于起步建設階段。二是利用大型激光裝置上的激光分束,同時實現樣品的驅動加載和診斷光源產生[8,43–44]。相比而言,大型激光裝置作為集加載與診斷能力于一體的綜合實驗平臺,可以實現更高的能量、更多變的激光波形等參數,從而允許探索更寬的動態壓力范圍(10~103GPa)。我國目前已擁有多臺大型高功率激光裝置,如“神光”系列,基于大型激光裝置建立動態原位X 射線診斷技術的能力也獲得了突破[43,45]。隨著具有多束激光系統的大型裝置建設不斷升級,激光功率密度和脈沖整形能力不斷提升,給更高壓力區間行星內部微介觀動力學實驗研究提供了前所未有的契機,也使人們更加接近冰巨行星神秘現象的真相。

3.2.1 超離子態水

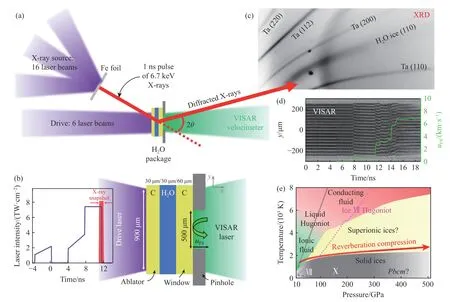

在壓力或溫度作用下,水分子發生重排,產生至少18 種晶體或非晶體相[46–47]。在50~100 GPa、近3 倍壓縮度的高壓下,水分子由H―O―H 冰Ⅶ結構轉變為具有線性O―H―O 鍵的離子冰Ⅹ相[48–49]。第一性原理計算表明:高溫高壓下氫氧鍵斷裂,氧形成穩定的晶格結構,而氫離子在氧晶格內近似自由運動,離子電導率高于電子電導率;隨著壓力的繼續增大,帶隙閉合導致金屬化,電子電導率的升高進一步增大了總電導率[5,50–54]。這種狀態的水被稱為“超離子態水”,其壓力-溫度范圍覆蓋了冰巨行星內部的壓力-溫度狀態,研究其導電性和微觀物理過程對冰巨行星內部結構演化、磁場模型構建大有裨益。然而,水的超離子態實驗驗證一直都很困難,靜高壓實驗并沒有獲得有效結果,動態加載實驗因溫升過快,難以進入超離子相[55–56]。鑒于此,Millot 等[57]通過靜態預壓縮(至2.5 GPa)結合動加載的手段,首次在實驗上令水達到超離子態,并獲得了電導率數據。為了進一步闡明微觀過程,Millot 等[8]增加了原位DXRD 診斷技術,首次得到了超離子態水的微觀結構的明確證據。他們在實驗中通過對三明治結構靶型進行斜波加載,使水進入超離子態所在的壓力-溫度范圍,采用大型激光分束實現DXRD 診斷,如圖8 所示,其中uFS為自由面粒子速度。該實驗不僅直觀地揭示了冰Ⅹ相的體心立方結構,而且在超離子態相區觀測到從冰Ⅹ相到一個新的體心立方超冰相的相變,并將其定義為冰Ⅹ Ⅴ Ⅲ相。這一成果被認為是超離子態水實驗驗證的里程碑。事實上,對氨的理論計算也發現了類似超離子態的存在[51],3.1 節中已介紹了電導率相關的實驗結果[35],超離子態水的研究工作將為超離子態氨及其他富水混合物的超離子相實驗研究指明方向。

圖8 超離子態水的實驗研究[8]Fig.8 Experimental study on superionic water[8]

3.2.2 鉆石雨

自從冰巨行星內部被預言存在碳氫離解反應和金剛石沉淀[2],40 年來人們一直致力于研究碳基聚合物、碳基化合物、碳基多晶在極端條件下形成金剛石的現象。如前所述,靜高壓實驗難以記錄行星內部條件下的超快反應過程,而早期基于輕氣炮的動高壓實驗缺乏實時原位診斷手段,致使所研究的碳基化合物是否、何時以及如何發生相變反應的細節無從得知。鑒于此,德國Kraus 等[9–10]通過激光加載石墨、聚苯乙烯(Polystyrene,PS,化學式為(C8H8)n)等碳基物質,在納秒時間尺度上復制了冰巨行星內部的高溫高壓狀態,并基于自由電子激光的原位XRD 診斷技術,前所未有地從微觀尺度上給出了150 GPa、5 000 K 的行星內部狀態下聚苯乙烯發生離解并形成金剛石的直接證據,如圖9 所示(其中q為波矢),證明了發生金剛石沉淀所需的壓力約為靜高壓實驗所示壓力的10 倍[30],在純烴體系中形成納米金剛石的直觀驗證上取得了重要實驗突破。

圖9 (a) 金剛石離解相變的XRD 數據[11],(b) 金剛石離解反應的高時間分辨過程[10]Fig.9 (a) XRD data of diamond dissociation phase transition[11]; (b) high time resolution process of diamond dissociation reaction[10]

相比于純烴體系,含氧體系在高壓下的碳分離相變反應實驗研究較為匱乏。事實上,氫氧化合物(如水)是行星內部豐度最高的物質之一,它的高壓相變物理內涵對于理解行星內部過程具有重要價值。第一性原理模擬指出,與純烴體系相比,含氧的碳氫化合物中C―C 鍵的壽命更長[13],表明富含氧(也可能是氮)的冰巨行星內部環境更有利于碳簇及潛在金剛石的形成。此外,在行星內部狀態下,單次沖擊的聚苯乙烯和聚乙烯中沒有觀測到金剛石的形成,表明初始材料組分對金剛石離解相變反應具有較大的影響。為了研究氧原子的影響,中國工程物理研究院上海激光等離子體研究所及Kraus 團隊對富氧的碳氫化合物PET 進行激光加載,基于自由電子激光的高能X 射線光源,首次結合XRD 和小角度X 射線散射(small angle X-ray scattering,SAXS)兩種不同的原位診斷手段,記錄了納米金剛石在納秒量級時間尺度的高時間分辨形成過程[42]。動態XRD 技術聚焦于埃量級晶格層面獲得的微觀物質結構信息,可以反映材料在沖擊等動態壓縮過程中的瞬態原子排列等微觀結構;而動態SAXS 技術關注納米量級介觀尺度的缺陷密度分布,可用于研究動態壓縮和拉伸過程中金剛石微晶形核的動力學過程[58]。二者的融合可以給出納米金剛石形成、晶粒尺寸變化、納米微晶份額變化等微介觀動力學最直觀的瞬時信息,進一步結合宏觀物質狀態參量(如壓強、溫度、密度)的測量,能夠為理解行星內部的深層物理過程提供強大的助力,如圖10 所示,其中Iq為散射強度。該實驗結果提供了含有氧原子的PET 材料能夠在比純烴系統更低的壓力區間發生納米金剛石離解相變的實驗證據,刷新了含碳混合物在動態加載下發生超快沖擊相變的壓力范圍,填補了富氧含碳混合物沖擊相變反應相圖。結合純烴體系的結果,人們還發現該反應區域與氫的絕緣-金屬化反應區交錯,暗示二者之間的潛在相關性[59–63]。此外,該含氧體系比純烴體系受沖擊加載時的溫升更小,只需單次沖擊加載就能達到行星內部狀態[40],無需復雜的激光脈沖整形,極大地降低了實驗成本,為快速制造工業納米金剛石提供了新思路[64]。這也證明了不同尺度的原位X 射線診斷手段的結合在挖掘物質超快相變機理中的強大潛力,為動高壓實驗研究的多診斷平臺聯合使用提供了借鑒。

圖10 C-H-O 混合物在行星內部狀態下的金剛石離解相變實驗研究[42]Fig.10 Experimental study on diamond dissociation phase transition of C-H-O mixture at planetary internal state[42]

近期羅徹斯特大學的Marshall 等[65]針對含有更多元素的碳基化合物環氧樹脂(C、H、Cl、N、O 的原子比約為27∶38∶1∶1∶5)開展了相關研究,如圖11 所示,其中LHDAC(laser heated diamond anvil cell)表示激光加熱DAC。在Omega EP 激光裝置上,利用20 ns 的驅動激光加載116 μm 厚的環氧樹脂樣品,當沖擊波入射高阻抗的LiF 界面時,反射沖擊波使壓力大約提升1 倍,在該壓力狀態下,利用DXRD 診斷技術,獲得了金剛石在幾納秒內形成的實驗證據。實驗中沒有明確測量環氧樹脂在單次沖擊下的衍射,因此尚不能排除環氧樹脂在第一次沖擊時就形成鉆石并持續到反射沖擊的可能性。由于缺乏SAXS 診斷手段,他們根據Scherrer 方程[66]推斷金剛石的晶粒尺寸至少為3~5 nm,這一結果與用SAXS 技術反演得到的結果[42]相符。由圖11 可知,二次沖擊CH 基聚合物形成的金剛石壓力范圍較之前的純烴體系更寬,進一步證實了樣品初始成分對金剛石離解反應的影響。

圖11 環氧樹脂的金剛石離解反應實驗研究[65]Fig.11 Experimental study on diamond dissociation reaction of epoxy[65]

綜合靜態壓縮和動態壓縮純烴體系、含氧(或氮)體系的實驗研究結果,研究者們已在不同壓縮路徑、不同壓力-溫度狀態、不同初始組分的碳基材料中觀測到金剛石離解相變反應。關于上述結果總結如下。

(1) 靜態壓縮與動態壓縮結果不一致的主要原因在于兩種方法研究的時間尺度差異很大。動態激光壓縮實驗的研究尺度通常是納秒量級,而靜態DAC 實驗的研究尺度大于秒量級,二者相差9 個數量級。靜態壓縮實驗可以為樣品提供充分的反應時間,但是無法像動態壓縮實驗那樣獲得高時間分辨的超快過程。Watkins 等[67]在聚乙烯的DAC 實驗中觀察到了金剛石的形成,但Hartley 等[68]在130~220 GPa 的壓力范圍內單次沖擊或雙沖擊聚乙烯時都沒有觀察到金剛石的形成,只是觀察到了從單斜相A2/m到無定形液體結構的相變。

(2) 同樣是動態加載,加載路徑不同也會得到不同的結果。例如,單次沖擊加載聚苯乙烯時沒有出現金剛石,但卻在二次沖擊時觀測到,表明納秒時間尺度下金剛石的形成不完全取決于壓力。

(3) 無論是在靜高壓實驗還是動態壓縮實驗中,研究者們都觀測到了材料初始組分對金剛石離解反應發生條件的影響。靜高壓實驗中,Kadobayashi 等[33]通過向初始甲烷樣品中添加氧氣,降低了金剛石的形成溫度(盡管金剛石的形成很大程度上仍取決于溫度);動態壓縮下,富含氧(也可能是氮)的冰巨行星內部環境更有利于碳簇及潛在金剛石的形成[13,42,65],然而差異的多少及相關規律、機制仍不明確,亟待更多理論與實驗驗證。

4 結論與展望

本文主要關注冰巨行星內部深處的化學過程及模型構建相關的理論與實驗研究進展,重點討論了天王星、海王星等冰巨行星內部結構模型,以及“超離子態水”、“鉆石雨”等復雜反應過程的形成機理。研究極端條件下的物質離不開大型實驗裝置及其配套診斷技術的發展,隨著近幾十年來激光裝置的不斷更迭,激光功率密度和脈沖整形能力不斷提升,為實驗研究材料在更高壓力區間的微介觀動力學提供了前所未有的契機。與此同時,配套的原位微觀診斷技術不僅能夠填補宏觀實驗認識的不足,還能夠為微介觀尺度物理和化學反應過程提供直觀圖像,進而發展宏觀特性與微觀機制統一的物理模型。盡管經過幾十年的不斷探索,人們已經揭開了冰巨行星的部分面紗,但這只是冰山一角,天體內部還有諸多被掩蓋的真相等待人們進一步挖掘,如超離子態水、超離子態氨、金屬氫的形成與相互作用關系,碳基化合物的碳分離引起金剛石沉淀受哪些因素影響,碳分離引起的剩余混合物與超離子態物質的關系及其對磁場的影響。在思考這些物理問題的同時,考慮到行星內部這種極端狀態下物質在多個時空尺度具有關聯性、耦合性等復雜特征,亟需發展更多尺度的原位實驗方法與診斷技術,為厘清極端狀態下物質性質的內在規律提供支撐。

衷心感謝中國物理學會高壓物理專業委員會的支持及肯定,有幸獲得第21 屆中國高壓科學學術會議優秀青年論文獎;感謝《高壓物理學報》的邀請,借此機會介紹和討論冰巨行星相關的物理研究進展。