地災“雙煞”崩塌與滑坡

卞躍躍

崩塌與滑坡,是我們在新聞報道中經常聽到的兩種地質災害。與地震、火山噴發相比,崩塌與滑坡的分布范圍更廣泛、發生時間更集中。崩塌與滑坡有什么區別?它們分別是如何形成的?又該如何防范呢?

“姿勢”不同,類型不同

崩塌與滑坡的災害形態具有一定的相似性,都出現了巖石或土體的轉移,多半由降雨誘發,時間集中在我國的主汛期,即每年的6~9月。

崩塌是指陡坡或接近直立的巖石或土體,由于浸水或者風化,在重力作用下突然脫離山體,發生崩落、滾動,并堆積在坡腳或溝谷的地質現象。

滑坡是指斜坡上的土體或巖石,受地表水或地下水影響,在重力作用下,沿著軟弱面(性質較為軟弱的結構面)整體或分段順坡向下滑動的地質現象。在山區,人們把滑坡形象地稱為“走山”。

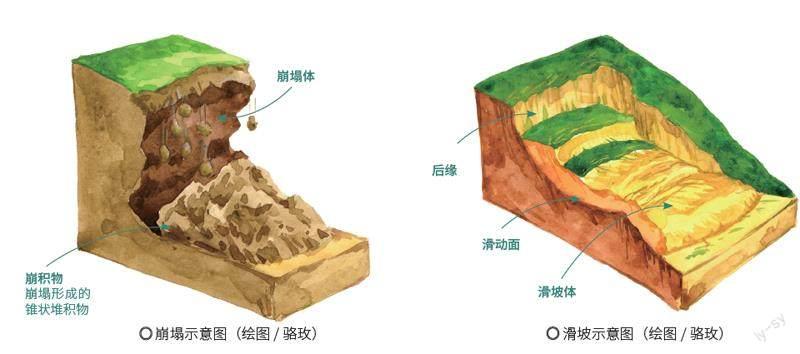

但是,崩塌和滑坡發生的過程明顯不同。崩塌發生突然、下落速度快,破壞作用急促而強烈,高處的巖土碎裂掉落后滾動,運動方式以垂直位移為主。滑坡的發生大多比較急劇,但有時會相對緩慢,且發生的過程有跡可循,滑坡體相對完整且始終沿著軟弱面滑動,運動軌跡也以水平位移為主。

?崩塌示意圖(繪圖/駱玫) 滑坡示意圖(繪圖/駱玫)

產生崩塌四因素

巖土類型? ?花崗巖、閃長巖、石灰巖等堅硬的巖石,可能形成規模較大的崩塌;而泥巖、頁巖、泥灰巖等軟弱的巖石和松散的土層,往往以漫長而持續的墜落、剝落等形式與山體分離,形成大規模崩塌的概率較小。

地質構造? ?節理、層面、斷層等地質構造,會對巖石土體產生切割分離、擠壓破壞等作用。巖石土體中的裂隙越多,越容易產生崩塌,其中豎直或順著巖石土體走向的那些構造,最有利于崩塌的形成。

地形地貌? ?發生崩塌的區域通常坡度較大,自然界或人工構筑形成的邊坡、孤立山嘴或凹形陡坡,都是容易發生崩塌的地形地貌。

外力條件? ?地震、暴雨、融雪等自然因素,不合理的采礦活動、工程建設等人為因素,都有可能誘發崩塌。

水——滑坡之“源”

滑坡主要是自然狀態下巖土與水互相作用的結果。例如,河流、湖泊等地表水的侵蝕,使岸坡失去支持,繼而發生滑坡;降水或融雪時的水分下滲也會浸潤土體與巖層,使之滑動。

此外,地下水對滑坡形成的關鍵作用不容忽視。地下水中的孔隙水會降低地層中細顆粒間的吸附力,使地層更加松散;地下水還能溶解土體中的膠結物(如黃土中的碳酸鈣),減小土體黏結力;地下水流動時產生的動壓力,會導致巖層間摩擦系數減小、阻力降低,也會促使巖層發生滑動。

滑坡也會受到外力作用影響——不合理的巖土堆積、工程開挖等人為因素會破壞斜坡穩定。而一次大地震常會導致多處大規模滑坡,因此,滑坡是地震主要的次生地質災害之一。

崩塌和滑坡發生時如何逃生?

崩塌和滑坡常發生于地震和暴雨后,因此,在地震或者暴雨之后,應聽從有關部門指揮,不去往崩塌滑坡易發生的高風險區。也不應在雨季或雨天停留于陡崖附近,更不能攀爬危巖或在危巖突出的下方躲雨。

在崩塌發生前,山體巖石前緣可能會不斷發生掉塊、墜落的現象,或不時發出巖石的撕裂摩擦聲,我們需要注意觀察,及時避開。如果人正處于崩塌體下方,則應迅速向崩塌體的兩側逃生,越快越好。

在滑坡發生前,往往會有這樣一些預兆:斜坡的前緣出現橫向及縱向裂縫,土體出現隆起現象;后緣裂縫急劇加寬加長,且不斷產生新裂縫;四周巖土體出現松動和小型塌滑現象,巖土體因為摩擦錯動而發出聲響,裂縫向外冒氣或滋水……此時,我們應該緊急撤離危險地帶,并及時向當地政府報告。

目前,有關部門已經對中國地質災害高發、易發區開展了地質災害專業監測預警。例如,在四川雅安地質災害監測預警示范區,建立了降水監測系統、北斗衛星滑坡監測系統、社區居民群測群防網絡,并取得了良好的效果。

崩塌和滑坡這對曾經的地災“雙煞”,在科技手段面前逐漸變得可測可防。讓我們利用科學之盾抵御地質災害的侵襲,保護人民的生命財產安全。

(責任編輯 / 代竹蕊? 美術編輯 / 周游)