中國48 個水體象鼻溞夏季種群結構及其與環境因子的相關性

王柳富,薛文

(1.上海海洋大學水產與生命學院,上海 201306;2.揚州大學動物科學與技術學院,江蘇 揚州 225009)

富營養化程度加劇深刻影響全球淡水系統,特別是在夏季,溫度的上升,浮游甲殼動物的世代時間變短,繁殖速率加快,一些耐受力強、特別適宜在富營養條件下生存的種類種群密度迅速增加成為優勢種。若這些優勢種的優勢地位進一步擴大,則致使整個浮游動物種群的物種多樣性下降[1-5]。因此,研究淡水浮游甲殼動物的組成結構,特別是一些指示性種群的夏季組成、分布遇見度,可以比較準確地判斷水體富營養化的程度、為水體富營養化綜合評價及防治提供科學依據[6-8]。

象鼻溞(Bosmina)屬隸屬節肢動物門,甲殼動物亞門、甲殼動物綱、雙甲目、象鼻溞科,是廣泛分布于淡水中的浮游甲殼動物。隨著全球水體富營養化的加劇,該屬在各地夏季浮游動物種群中的優勢地位越來越明顯,成為水質監測的一類指示性生物[9]。大量研究表明,象鼻溞屬的種群結構不僅取決于水質理化因子,還與其他浮游甲殼動物種類有關。然而,這些研究大都局限于圍網或單個湖泊的調查,大規模的地區研究相對匱乏,限制了象鼻溞屬在不同區域水質監測的作用[10,11]。

本研究夏季高強度的野外采樣,調查了中國5大湖區48 個水體中不同象鼻溞種類的豐度,統計了除象鼻溞屬外的其他浮游甲殼動物豐度并測定了各水體的理化指標,以分析象鼻溞各種類的夏季空間分布格局及其生態學機制,揭示夏季象鼻溞不同種類與環境因子(水質理化因子和其它浮游甲殼動物)的關系,為淡水生態系統的生物監測提供地區性參考。

1 材料與方法

1.1 研究地區概況及抽樣

我國地域遼闊,南北緯度、東西經度差較大,氣候迥異,地勢復雜,造就了不同的淡水湖泊。根據我國湖泊的地理分布、氣候等因素,將我國劃分為五大水體群[12]:(1)東部平原地區(EPR)位于長江中下游,水體富營養化程度較高;(2)蒙疆高原(MXP)地處干旱半干旱地區,氣候沙塵多,降水少;(3)東北地區(NCR)地處濕潤半濕潤地區,屬大陸性季風氣候,該地區湖泊沉積物中含有豐富的有機質和腐殖質;(4)云貴高原(YGP)位于我國西南部,巖溶面積大,低富營養化湖泊較多;(5)青藏高原(QTP)海拔最高,是最近形成的地區,也是污染最輕的地區。2017 年夏季(7 月和8 月)對五個主要區域的水體進行了盡可能多的采樣,以代表中國不同的地理水體類型:19 個水體位于EPR 上,7 個水體位于MXP上,4 個水體位于NCR 上,8 個水體位于YGP 上,其余10 個水體分布在QTP 上(圖1)。

圖1 五大地區采樣點分布Fig.1 Distribution of sampling sites in the five regions

1.2 樣品采集與處理

每個水體均勻選取3 個采樣點,用GPS 定位經度(Lng)、緯度(Lat)和海拔(ASL)。用25#浮游生物網,在不同水層畫“∞”字撈取3~5 min,將濾取的樣品放入標本瓶中,現場加5%的甲醛溶液固定,標明日期和樣點帶回實驗室,顯微鏡下鑒定浮游甲殼動物種類。用5 L 采水器在采樣點不同水層取50 L,25#浮游生物網過濾,收集于水樣瓶中,用5%甲醛固定,帶回實驗室放入4 ℃冰箱,利用“浮游計數板”定量分析浮游甲殼動物[13,14]。

采集浮游甲殼動物樣品的同時,現場用溶氧儀、pH 計、透明度盤分別測量水溫(WT)、溶氧量(DO)、pH 和透明度(SD),然后用采水器采集0.5 m深水樣帶回實驗室檢測氨態氮(NH4+-N)、亞硝酸氮(NO2--N)、總氮(TN)、總磷(TP)和葉綠素a(Chl.a)含量等水化指標,具體采樣及測定方法參照湖泊富營養化調查規范[15]。

1.3 數據統計分析

先將數據(pH 除外)轉換為log10(x+1),使其分布更接近正態分布。為了解象鼻溞屬不同種類豐度與環境因子(水質理化因子和其他浮游甲殼動物)的關系,用SPSS16.0(SPSS,Inc.,Chicago,IL,USA)進行了Pearson 簡單相關性分析。其次,用多元逐步回歸分析象鼻溞屬不同種類豐度與環境因子數據,消除各環境因子之間的自相關,篩選出相對重要的環境因子。

最后,為評估環境因子對整個象鼻溞屬的影響,采用CANOCO 4.5 統計軟件統計分析了象鼻溞屬所有種類與環境因子的關系[16]。在數據空間排序之前,先對象鼻溞屬豐度進行去趨勢對應分析(DCA)。結果表明,最大梯度長度為0.339,小于3,表明象鼻溞屬各種類對環境因子的響應呈線性,因此選用冗余分析(RDA)線性模型進行排序分析,再對排序結果進行999 次蒙特卡羅(Monte Carlo)置換檢驗,分析環境因子對浮游動物優勢種分布的影響是否具有統計學意義(P<0.05)[17]。

2 結果與分析

2.1 水體理化因子

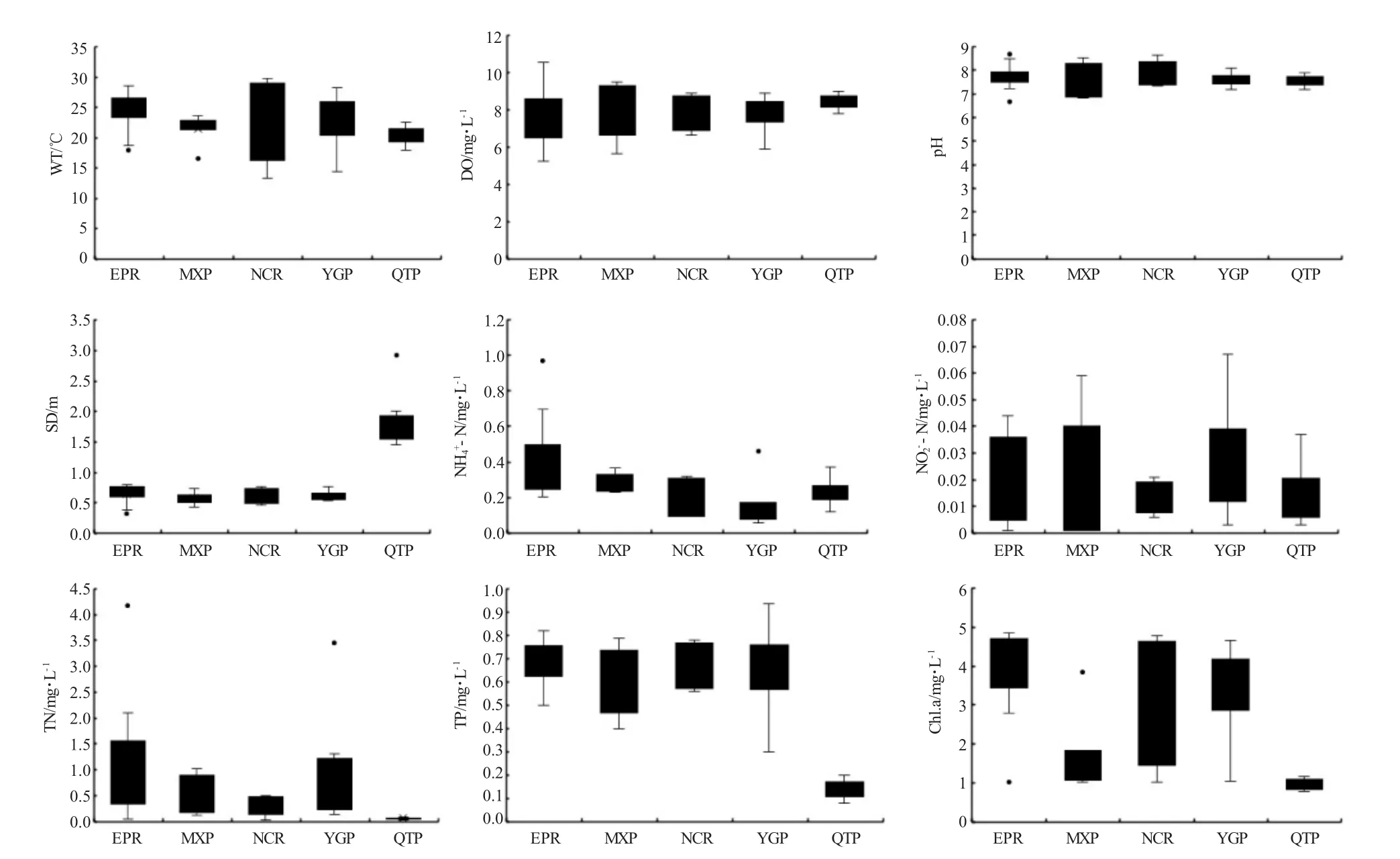

所采集水體位置范圍分別是:Lat 19.24~49.19°N;Lng 86.44~127.24°E;ASL 2~5135 m(圖1)。所測的各項理化指標范圍如下:WT 13.4~29.8 ℃;DO 5.24~10.53 mg/L;pH 6.67~8.70;SD 0.32~2.92 m;NH4+-N 0.06~0.97 mg/L;NO2--N 0.001~0.067 mg/L;TN 0.02~4.17 mg/L;TP 0.08~0.93 mg/L;Chl.a 0.77~4.85 mg/m3(圖2)。

圖2 五大采樣區域的水質變量箱形圖Fig.2 Box plots of water quality variables in the five sampling sites

2.2 浮游甲殼動物豐度

本次調查中,QTP 地區的10 個水體中未發現象鼻溞屬的任何種類(圖1:灰色圓圈39~48),而在EPR、MXP、NCR 和YGP 4 個地區的35 個水體中,僅發現脆弱象鼻溞(B.fatalis)和長額象鼻溞(B.longirostris),這2 個種類及其他浮游動物豐度見圖3。由圖3 可知:EPR 和NCR 的長額象鼻溞(B.longirostris)的豐度較MXP 和YGP 水體中的豐度低,而脆弱象鼻溞(B.fatalis)的豐度則呈現相反的分布趨勢。EPR 和YGP 的枝角類(Cladocera)豐度較MXP和NCR 高。EPR 和NCR 的橈足類(Copepods)豐度較MXP 和YGP 高。

圖3 象鼻溞屬出現的水體及其中浮游甲殼動物豐度的箱形圖Fig.3 Box plots of crustacean zooplankton density in 35 waterbodies where water fleas Bosmina found

2.3 象鼻溞屬與環境因子的相關性

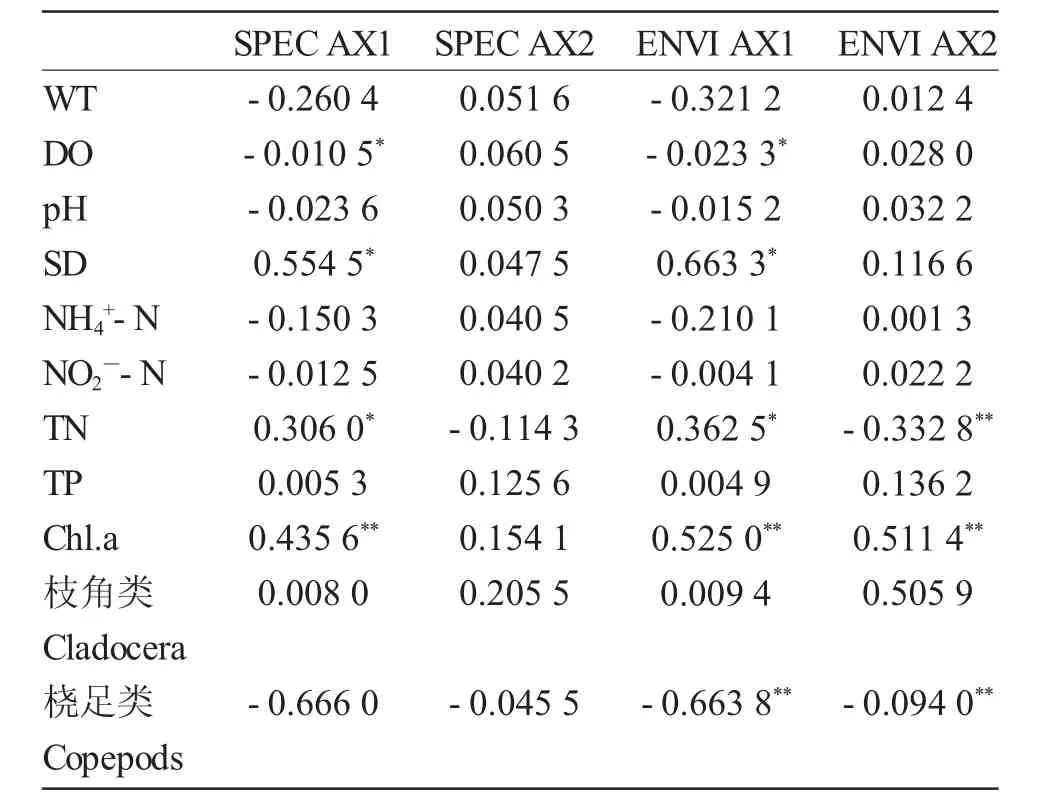

象鼻溞屬與環境因子(其他浮游甲殼動物與理化因子)的Pearson 相關性分析見表1。從表1 可見,長額象鼻溞與DO、SD 呈顯著正相關(P<0.05),而與TN 和TP 呈顯著負相關(P<0.05),且與Chl.a 和橈足類呈極顯著負相關(P<0.01)。脆弱象鼻溞與SD呈顯著負相關(P<0.05),而與TN 和TP 呈顯著正相關(P<0.05),且與Chl.a 和橈足類C 呈極顯著正相關(P<0.01)。通過多元逐步回歸分析,篩選出對象鼻溞屬種群結構相對重要的環境因子,建立最優多元逐步線性回歸方程,并進行顯著性檢驗(表2)。相關結果表明,長額象鼻溞豐度回歸方程共有DO、橈足類和Chl.a 等3 個因子入選,而入選脆弱象鼻溞豐度回歸方程的因子為Chl.a 和橈足類。經F 檢驗,P均小于0.001,表明回歸極顯著。

表1 象鼻溞屬同環境因子的Pearson 相關分析Tab.1 Pearson correlation between the Bosmina and environmental variables(N=35)

表2 象鼻溞屬與環境因子的逐步多元回歸方程Tab.2 Stepwise multiple regression between water fleas Bosmina and environmental factors

2.4 象鼻溞屬與環境因子的RDA 排序

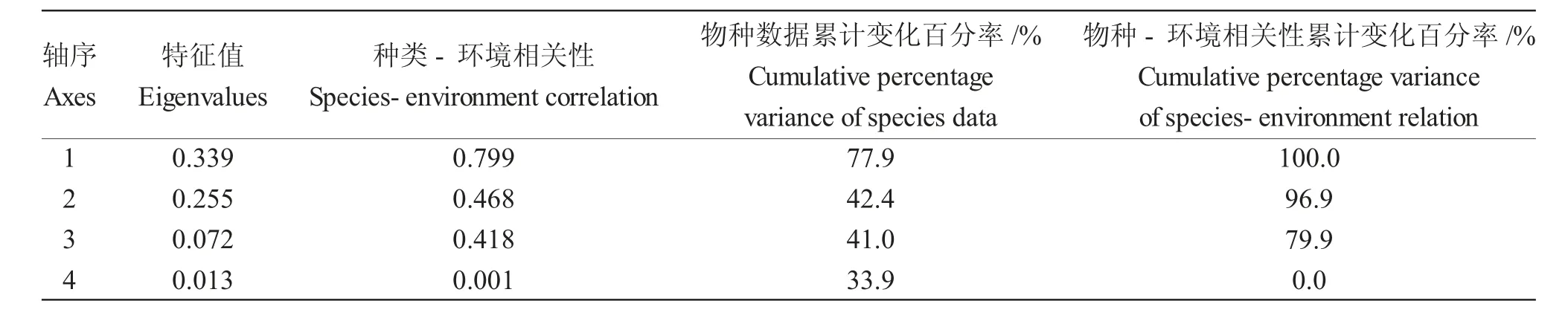

RDA 相關的統計信息如表3 和表4。RDA 排序的全部特征值解釋了象鼻溞屬種群變異程度的67.9%,前兩軸共解釋了象鼻溞變異程度的59.4%(表3)。Chl.a 和橈足類是影響象鼻溞屬種群結構的最主要因素,DO、SD、TN 對其分布也有一定影響(表4)。從排序圖來看(圖4),長額象鼻溞與Chl.a、橈足類和TN 呈現負相關,與DO 和SD 呈現正相關;而脆弱象鼻溞則相反,與Chl.a、橈足類和TN 呈現正相關,與DO 和SD 呈現負相關。

表3 象鼻溞屬與環境因子間RDA 分析的統計信息Tab.3 Redundancy analysis results for water fleas Bosmina and environmental variables

表4 前兩個排序軸與環境因子間的相關系數Tab.4 Correlation coefficient between the first two ordination axes and environmental factors

圖4 象鼻溞屬與環境因子之間的RDA 排序圖Fig.4 Redundancy analysis(RDA)biplot based on water fleas Bosmina density and environmental variables

3 討論

3.1 青藏高原與象鼻溞屬的傳播

浮游甲殼動物象鼻溞屬可通過水流、鳥類等媒介廣泛傳播。因此,之前的報道認為該屬是一個世界性分布的枝角類[9],但本次研究卻未在青藏高原的10 個水體中發現象鼻溞屬的任何種類(圖1:灰色圓圈39~48),表明象鼻溞屬在該地區的傳播受到限制,這可能與青藏高原獨特的環境有關。青藏高原的水體大都處于貧營養狀態,初級生產低,可供浮游動物攝食的食物較少[18],溞屬浮游動物(Daphnia)獨特的濾膜表型可塑性能夠適應低食物濃度的環境[19],能產生對食物資源的有效壟斷,限制了其他浮游動物的傳播[20],因此,本次調查在青藏高原未發現象鼻溞屬可能與該地區溞屬浮游動物的廣泛分布有關[21]。青藏高原作為世界屋脊(海拔4 000多米,平均高于海平面)被高山環繞,在生態上與中國其他地區隔絕[22]。棲息地越孤立,動物傳播的可能性就越小,特別是浮游動物等通過被動方式傳播的物種[23],這可能是象鼻溞屬在青藏高原的傳播受到限制的另一個原因。

3.2 四個區域水體中夏季象鼻溞屬的種類組成

蔣燮治等調查認為,中國象鼻溞屬有3 類,即長額象鼻溞、脆弱象鼻溞和簡弧象鼻溞(B.coregoni)[13],然而本次夏季調查,除了青藏高原地區外,在其他四個地區(EPR、MXP、NCR 和YGP)只發現了長額象鼻溞和脆弱象鼻溞2 個物種,卻未調查到簡弧象鼻溞(圖3)。以往的研究表明,象鼻溞屬的種群演替與季節有關,不同季節的環境因子,如浮游植物、捕食者等可能造成象鼻溞屬個別物種豐度的急劇下降[24,25],所以本次研究未調查到簡弧象鼻溞或許與采樣的季節有關,至于哪些環境因子導致這種現象尚需進一步的采樣探究。

3.3 環境因子與象鼻溞屬不同種類的相關性

雖然Pearson 相關性分析(表1)、多元逐步回歸分析(表2)和RDA 排序(表4 和圖4)的結果有所差異,但3 種分析均顯示長額象鼻溞豐度與Chl.a和橈足類豐度呈顯著負相關,而脆弱象鼻溞與Chl.a和橈足類豐度呈顯著正相關,這表明Chl.a 和橈足類是影響長額象鼻溞和脆弱象鼻溞的2 個重要環境因子。

Chl.a 可以直接表征浮游植物生物量[26],可以間接推斷出浮游植物的生物量與長額象鼻溞豐度呈負相關,與脆弱象鼻溞豐度呈正相關,這與以前的研究結論一致[24]。脆弱象鼻溞的體長略大于長額象鼻溞,攝食效率較高,更適應于高濃度浮游植物的環境,隨著浮游植物的增加,其產卵量變大,種群增長率變高。相應地,由于脆弱象鼻溞的競爭優勢大于長額象鼻溞,搶占了更多的食物資源,抑制了后者的生長繁殖,這可能是長額象鼻溞豐度與Chl.a呈負相關的原因[27]。本研究結果顯示,橈足類豐度是影響象鼻溞種群結構的另一重要因子。以往的研究表明,橈足類中的劍水蚤(Cyclopoide)具有攝食小型枝角類的習性,這可能導致了長額象鼻溞豐度與橈足類豐度呈現負相關,而脆弱象鼻溞可以有效地躲避捕食者的攻擊[24]。長額象鼻溞豐度下降,該種可能占據了水體里更多的資源,因而豐度與橈足類呈現正相關。總之,由于各自不同的攝食和躲避機制特點,長額象鼻溞與脆弱象鼻溞應對Chl.a 和橈足類的變化趨勢不同[28]。