MBFT干預對抑郁障礙青少年心境狀態和非自殺性自傷行為的影響*

朱日霞,曾德賓,林蔭

(海南省安寧醫院 醫學心理科,海南 安寧 570206)

青少年時期是個體生理、心理迅速成長的重要時期,這個階段的青少年心理脆弱敏感,應對青春期問題、學業壓力、家長的負性情緒等事件能力不足,易發生抑郁障礙[1]。抑郁障礙是以持續性心境或情緒低落為主要表現的精神疾病,研究顯示,約有30%的患者伴發過非自殺性自傷行為(Non-suicidal self-injury,NSSI),致殘、致死風險高,嚴重影響青少年身心健康[2]。目前,臨床主要選擇5-羥色胺再攝取抑制劑(SSRIs)類藥物治療抑郁癥,通過調節機體單胺類遞質濃度來減輕患者抑郁樣癥狀[3],但存在約1/3的患者對SSRIs不敏感[4],也有學者指出,提高SSRIs劑量有可能提高患者的自殺風險[5]。因此,積極探索針對青少年抑郁障礙的綜合療法,以期取得理想療效具有重要臨床意義。心智化是個體察覺和理解自己、他人情緒狀態的能力。研究顯示,提高甲基苯丙胺成癮患者心智化水平可有效緩解其焦慮、抑郁狀態[6]。家庭環境也是青少年抑郁障礙的重要影響因素[7];心智化家庭治療(mentalized family therapy,MBFT)是以培養個體心智化能力為目標的家庭療法,在國外常用于兒童及青少年精神、心理問題的治療[8]。目前關于MBFT應用于青少年抑郁癥的相關報道較為少見,本研究以青少年抑郁癥患者為對象,分別予以單純藥物治療、藥物聯合MBFT干預,比較其情緒狀態和NSSI變化,為臨床提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料

研究開始前,根據文獻[9]估算試驗所需樣本量,本試驗為每組病例數各60例,共納入120例樣本。選取2020年3月—2021年10月收治的120例抑郁障礙青少年為研究對象。納入標準:(1)符合中國精神障礙分類與診斷標準第3版(CCDM-3)[10]中抑郁癥診斷標準;(2)年齡12~18歲;(3)初中及以上文化程度,無讀寫障礙;(4)病程2~24個月;(5)在近1年內,有≥1次自傷行為發生;(6)確認無自殺意圖;(7)患者及其監護人均自愿參與研究,且簽署知情同意書。排除標準:(1)合并神經系統疾病或存在藥物、酒精濫用者;(2)合并自閉癥、狂躁癥、邊緣型人格障礙、精神發育遲滯等無法合作者;(3)合并心、肝、腎等重要臟器器質性病變者;(4)繼發性抑郁癥;(5)近2周內接受過其他抗抑郁藥或物理、心理治療者;(6)對本研究藥物過敏或存在藥物配伍禁忌者。脫落標準:(1)失訪;(2)患者及監護人主動要求退出,且經勸解無效者;(3)因轉院、父母無法配合等原因中止治療者。將入組患者按隨機數字表法隨機分為對照組和觀察組,每組60例。在研究過程中,對照組有2例拒絕隨訪、1例失聯,觀察組有2例主動要求退出研究、1例拒絕隨訪,最終共有114例進入結果數據分析,對照組57例、觀察組57例。

1.2 研究方法

對照組予以草酸艾司西酞普蘭片(10 mg,丹麥靈北制藥有限公司,國藥準字H20150163)治療,第1周劑量為5 mg/d,隨后增加至10 mg/d,口服,連續12周。觀察組在對照組治療的基礎上,同時增加MBFT干預,治療時要求患者及其父母共同參加,1次/周,80~90 min/次。MBFT干預具體為:(1)建立關系與MBFT簡介,在干預第1周引導患者及其父母講述成長經歷,了解生病過程,與之建立良好、相互信任的治療關系;向患者及其父母解釋MBFT的理論、目的及方法等,使患者家庭成員明白互相支持、積極參與到治療中的重要性;(2)形成心智化思維、家庭互動模式,在干預第2~6周時,幫助家長發展識別、肯定孩子心智化思維的能力,幫助孩子和家長形成互相分享、互相好奇的交流習慣;暫停和搜尋,嘗試去打斷1次孩子與家長的非心智化互動,引導每個成員將互動中的興趣焦點放在對自己和他人的感受、想法上;識別孩子及家長的非心智化敘事偏好,向其指出典型的、無目的對話過程,并幫助孩子與家長進入心智化互動過程;識別并表述隱藏感受;(3)將心智化思維融合于家庭互動中,在干預第7~11周時,利用假設、反事實的語句,引導孩子及家長進行思維游戲,引導孩子及家長互相分享自己此時的心理狀態,感受并討論自己的心理狀態是怎樣影響家庭成員的行為和互動的;(4)總結與展望,在第12周時,引導孩子及家長總結自己這3個月發生的改變,并描述自己感受到的他人的改變;對自己及家庭未來的改變做出展望,并提出要怎么做才能達成理想狀態。

1.3 觀察指標

1.3.1情緒狀態 于治療前和治療12周時,使用漢密爾頓抑郁量表(hamilton depression scale,HAMD)[11]、漢密爾頓焦慮量表(hamilton anxiety scale,HAMA)[12]評估2組患者的情緒狀態。HAMD共24條目,其中有14條目評分為0~4分,其余條目評分為0~2分,總分64分,評分越高提示患者抑郁程度越重。HAMA共14條目,每條目0~4分,總分56分,評分越高提示患者焦慮程度越重。根據治療前和治療12周時的HAMD評分對臨床療效進行3級評價。HAMD減分率≥50%為顯效,25%≤~<50%為有效,<25%為無效。HAMD減分率=(HAMD治療前-HAMD治療12周時)/HAMD治療前×100%,臨床總有效率=(顯效例數+有效例數)/總例數×100%。

1.3.2心境狀態 于治療前和治療12周時,使用心境狀態量表(profile of mood states,POMS)[13]評估2組患者心境狀態。POMS共40條目,測量緊張、憤怒、疲勞、壓抑、慌亂等5種消極心境(29條目)及精力、自尊感等2種積極心境(11條目),每條目0~4分,評分越高提示患者該種心境狀態表達越突出。

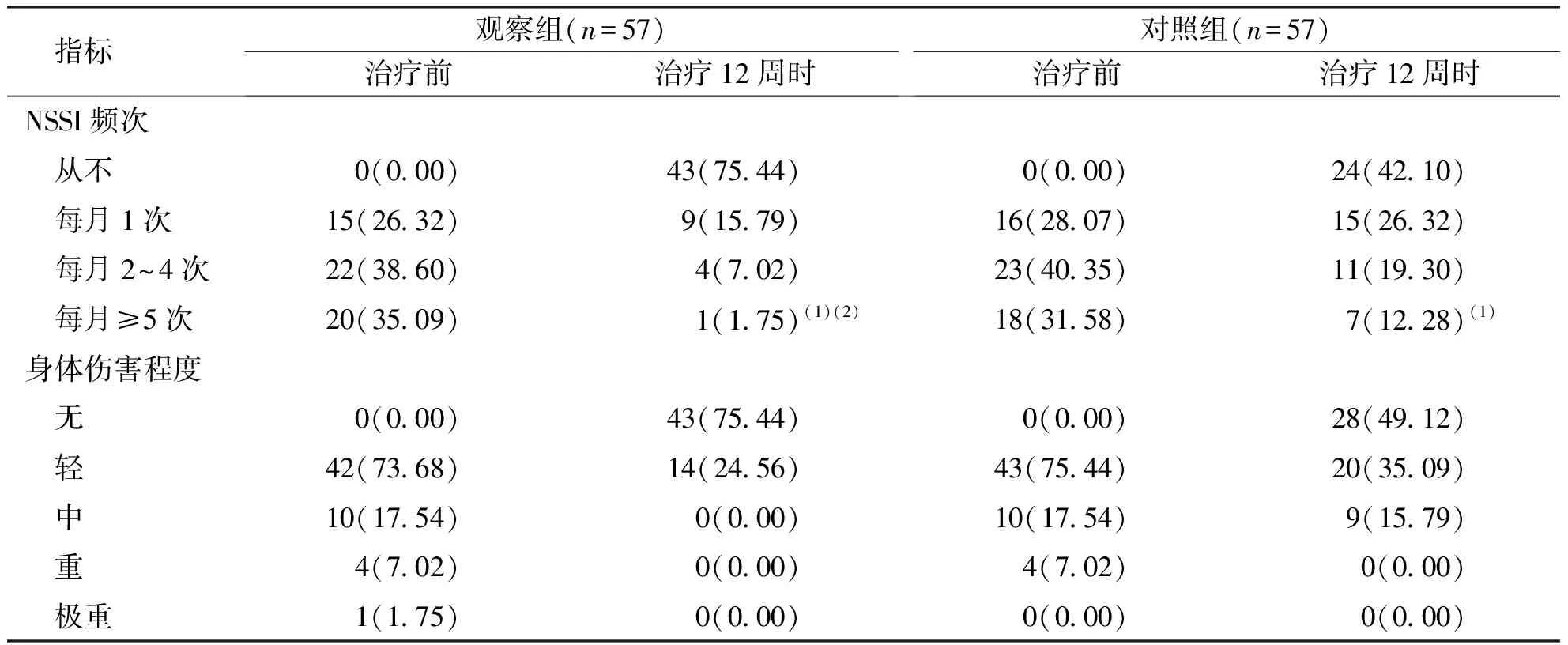

1.3.3非自殺性自傷行為情況 收集2組患者治療前、治療12周時的自傷頻次及對身體傷害的嚴重程度。對身體傷害的嚴重程度評估標準[15]:皮膚無損傷記為無,局部組織輕微損傷記為輕度;局部組織損傷且需要處理記為中度,損傷需要采取療效措施記為重度,損傷需要住院治療記為極重度。

1.3.4血清去甲腎上腺素(Norepinephrine,NE)及5-羥色胺(5-hydroxytryptamine,5-HT)水平 于治療前、治療12周時的抽取患者空腹靜脈血2 mL,3 000 r/min離心5 min分離血清,采用酶聯免疫吸附法檢測NE、5-HT水平。試劑盒均為上海酶聯生物科技有限公司產品。

1.4 統計學方法

2 結果

2.1 一般資料

兩組青少年和監護人一般資料比較差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1和表2。

表1 兩組抑郁障礙青少年一般資料比較

表2 兩組抑郁障礙青少年主要監護人一般資料比較

2.2 臨床療效

觀察組抑郁障礙青少年臨床總有效率為87.72%(50/57),對照組抑郁障礙青少年臨床總有效率為71.93%(41/57),組間比較差異有統計學意義(χ2=4.412,P=0.036)。見表3。

表3 兩組抑郁障礙青少年臨床療效比較[n(%)]

2.3 情緒狀態

治療前,2組青少年HAMD、HAMA評分比較差異均無統計學意義(P>0.05)。治療12周時,2組青少年HAMD、HAMA評分均較治療前降低(P<0.05),且觀察組HAMD、HAMA評分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組抑郁障礙青少年治療前及治療12周時的HAMD、HAMA評分

2.4 心境狀態

治療前,2組抑郁障礙青少年POMS評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療12周時,2組抑郁障礙青少年POMS的消極心境評分降低、積極心境評分升高(P<0.05);與對照組相比,觀察組消極心境評分降低、積極心境評分升高更顯著(P<0.05)。見表5。

表5 兩組抑郁障礙青少年治療前及治療12周時的POMS評分

2.5 非自殺性自傷行為

治療前,2組抑郁障礙青少年NSSI頻次及對身體傷害的嚴重程度比較差異均無統計學意義(P>0.05)。治療12周時,2組抑郁障礙青少年NSSI頻次及對身體傷害的嚴重程度均較干預前降低(觀察組:Hc=69.092、68.743,P<0.001;對照組:Hc=25.801、23.004,,P<0.001),且觀察組NSSI頻次及對身體傷害的嚴重程度低于對照組,差異有統計學意義(Hc=14.413、10.562,P<0.001)。見表6。

表6 兩組抑郁障礙青少年治療前及治療12周時的NSSI頻次及對身體傷害程度比較[n(%)]

2.6 血清NE及5-HT水平

治療前,2組抑郁障礙青少年血清NE、5-HT水平比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。治療12周時,2組抑郁障礙青少年血清NE水平均較治療前降低、5-HT水平則較治療前升高,且觀察組變化更顯著,差異有統計學意義(P<0.05)。見表7。

表7 兩組郁障礙青少年血清NE及5-HT水平

3 討論

青少年抑郁障礙不僅影響其自身生理、心理的健康發展,也是其家庭及社會的沉重負擔,已成為重要的公共衛生問題。既往臨床對抑郁障礙多以SSRI類抗抑郁藥治療為主。本研究選用的艾司西酞普蘭即為SSRIs典型藥物,可通過提高突出間隙中5-HT水平發揮緩解抑郁樣癥狀的作用[15]。本研究結果也顯示,對照組干預后5-HT水平明顯提高,HAMD評分明顯降低,表明單純藥物治療對青少年抑郁障礙患者抑郁情緒的緩解作用是有效的,與既往研究一致[16]。但藥物治療無法改變患者家庭中的親密度、矛盾性等,也無法提高患者應對挫折等負性事件的能力,當患者回歸家庭環境、社會后,則易出現病情反復[17]。研究顯示,教育不良、家庭危機是誘發青少年心理行為問題的首要原因,臨床所見亦是如此[18]。因此,從根本上改善患者的家庭支持系統、提高其心智化能力,比起單純緩解臨床癥狀更加重要。

本研究對觀察組增加的MBFT干預,是一種以家庭為單位來開展的心理干預,要求其父母與患者共同參加,使患者父母明白靜下來聽孩子表達、嘗試理解孩子想法的重要性,通過心智化治療,患者與其父母均去嘗試互相理解對方的情感,增進了家庭成員之間的關心和理解,使患者可以清晰的感受到自己父母給予的情感支持;另一方面,心智化治療也為患者家庭的良好溝通交流打下基礎,使患者每當遇到挫折和困難時都愿意與父母商量,積極尋求解決問題的辦法,而非像以前一樣沉浸在恐慌、無助、焦躁等情緒之中,家庭成員形成同盟,共同面對并積極解決患者遇到的各種問題與困難,建立一種溫情支持的家庭環境,避免出現焦慮、抑郁等情緒[19]。本研究結果顯示,觀察組臨床總有效率明顯高于對照組,且觀察組干預后HAMD、HAMA評分均明顯低于對照組,表明MBFT干預可有效減輕抑郁障礙青少年的焦慮、抑郁程度,療效顯著。

心境是一種平靜、微弱卻可在較長時間內影響個人整體精神活動的非定向、彌散性情緒傾向。心境狀態有積極、消極之分,而某種心境一旦被喚起,則會在個體心理上籠罩一層單薄背景,在較長一段時間內影響主體表現出的行為、態度及心理狀態。本研究對觀察組予以MBFT干預,不單純以解決問題為焦點,對家庭中每個成員心智化能力的培養均十分重視,且有研究發現,父母的心智化水平對青少年的心理行為問題具有重要中介作用,父母心智化水平越高,則越可以敏感地捕捉到孩子的內心狀態變化,從而調整自己的外在行為,所創造的家庭氣氛也就越平等、輕松、愉悅,家庭成員則能更好的從多方面看待問題,在應對問題上的應對策略也更多,孩子也可在家庭活動中體驗到更多積極、輕松的情緒,形成積極心境[20]。另有研究證實,提高母親的心智化水平可有效促進親子依戀,給予孩子充分的安全感[21]。本研究結果顯示,與對照組相比,觀察組干預后消極心境評分更降低、積極心境評分則更高,表明MBFT干預可有效促進抑郁障礙青少年積極心境的形成。

NSSI是抑郁障礙患者較常伴發的行為,其發生與難以調節的情緒、負性生活事件等密切相關[22]。住院抑郁癥患者由于存在保護性約束、環境限制等可有效避免NSSI的發生,但出院后各項限制解除,患者易因各種刺激重復發生NSSI。本研究對觀察組予以MBFT干預,可通過增加患者與其父母的互動來糾正患者對他人的情感體驗,修正對他人外在表達的錯誤認知;還可通過創造良好的家庭氛圍來拓寬患者尋求幫助的途徑,使患者在無法獨自解決困難、負性情緒的時候可以主動尋求父母幫助,促進患者使用良性行為,全面改善患者的應對方式,提高其處理負性情緒及負性事件的能力,盡可能降低NSSI發生風險[23]。本研究結果顯示,觀察組NSSI頻次及對身體傷害的嚴重程度均明顯低于對照組,表明MBFT干預可顯著降低青少年抑郁障礙患者NSSI頻次及對身體傷害的嚴重程度。

有學者認為,抑郁的發生與患者大腦中單胺類神經遞質NE、5-HT水平失衡有關,當NE增高、5-HT減少時,則易出現動力下降、情緒低落等表現[24]。周勤等[25]研究發現,幫助患者建立正確的認知行為習慣、形成正向的思維與心態可在一定程度上調節其神經內分泌功能,促進NE、5-HT水平平衡。本研究結果顯示,與對照組相比,觀察組NE水平更低、5-HT水平更高,表明MBFT干預可有效改善青少年抑郁障礙患者的NE、5-HT水平,從而改善其抑郁癥狀。

綜上所述,在藥物治療青少年抑郁障礙的基礎上增加MBFT干預,可明顯減輕患者焦慮、抑郁情緒,促進其積極心境的形成,減少NSSI頻次,避免嚴重自傷行為的發生,均衡NE、5-HT水平,療效顯著。