基于知信行理論的健康教育對2型糖尿病患者低血糖恐懼的影響

陳歡

(張家港市第一人民醫(yī)院,江蘇 蘇州 215600)

對于糖尿病(diabetes mellitus,DM)患者而言,合理、穩(wěn)定的血糖水平是預(yù)防并減少糖尿病相關(guān)并發(fā)癥發(fā)生,延緩疾病進(jìn)展的關(guān)鍵。受我國醫(yī)療條件的限制,糖尿病患者多在血糖平穩(wěn)后安排其出院進(jìn)行疾病的自我護(hù)理,因此,飲食合理性、用藥是否規(guī)范及參加運動等,均可對其血糖造成一定的影響。在糖尿病相關(guān)知識的普及過程中,患者及其家屬多對高血糖有一定的認(rèn)知,而對低血糖則缺乏相關(guān)知識,未予以足夠的重視。部分患者在血糖控制期間,常由于飲食不當(dāng)或藥物、運動等影響而發(fā)生低血糖。低血糖是指糖尿病患者血糖≤3.9 mmol / L,患者可出現(xiàn)頭暈、乏力、心慌、出冷汗等癥狀,嚴(yán)重者甚至可發(fā)生低血糖昏迷,危及患者生命[1]。有調(diào)查顯示[2]:糖尿病患者中低血糖的發(fā)生率高達(dá)20%。在經(jīng)歷過低血糖后,患者極易出現(xiàn)低血糖恐懼感。低血糖恐懼感(fear of hypoglycemia,F(xiàn)OH)指由于懼怕低血糖發(fā)生時產(chǎn)生的不適感和對生命安全潛在的威脅而產(chǎn)生的恐懼情緒。有調(diào)查顯示:低血糖恐懼較高水平的患者可出現(xiàn)對血糖表現(xiàn)得極為敏感、警惕性加餐、限制外出活動等,部分患者寧愿選擇高血糖。這不僅影響了血糖的有效控制,還造成了患者的心理問題,影響了糖尿病治療和管理效果[3]。知信行理論(knowledge-attitude-belife-practice,KABP)是指根據(jù)患者的個體情況提供健康相關(guān)的知識,改變其認(rèn)知,幫助患者樹立正確的態(tài)度,進(jìn)而促使其主動采取有利于健康的行為,基于知信行理論的健康教育能夠從根本上改變患者的態(tài)度和行為,提高健康教育質(zhì)量[4]。本文將基于知信行理論的健康教育應(yīng)用于2型糖尿病患者中,有效降低了其低血糖恐懼。報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

選取2022年1月—2022年12月張家港市第一人民醫(yī)院內(nèi)分泌科收治的2型糖尿病患者96例,隨機(jī)分為2組,各48例。觀察組中男25例,女23例,年齡42 ~ 81歲,平均年齡(59.6±2.8)歲;對照組中男28例,女20例,年齡44 ~ 78歲,平均年齡(60.1±2.6)歲。2組患者年齡、性別、文化程度、疾病診斷、糖尿病病程等一般資料比較,具有可比性(P>0.05)。

納入標(biāo)準(zhǔn):① 符合2型糖尿病診斷標(biāo)準(zhǔn)[5];② 精神、認(rèn)知、溝通正常;③ 能配合研究及問卷調(diào)查工作;④ 知情同意本研究。排除標(biāo)準(zhǔn):① 合并有其他內(nèi)分泌、代謝疾病者;② 既往曾接受系統(tǒng)化的糖尿病健康教育者;③ 有精神病病史者或近1個月內(nèi)服用精神癥狀藥物者;④ 溝通障礙者;⑤ 無法配合研究者或中途退出研究者。

1.2 方法

對照組予常規(guī)糖尿病健康教育,即向患者及其家屬講解糖尿病飲食的要點和方法,囑患者三餐定時定量,不進(jìn)食含糖率較高的食物;指導(dǎo)患者遵醫(yī)囑規(guī)范用藥,鼓勵患者參加運動鍛煉,以降低血糖。

觀察組則在對照組基礎(chǔ)上實施基于知信行理論的健康教育。具體方法如下。

① 提供健康知識:通過訪談的形式了解患者及其家屬對于糖尿病及低血糖相關(guān)知識的認(rèn)知情況,要求患者回顧過去是否曾發(fā)生過低血糖,以及低血糖事件的發(fā)生是否對其血糖管控造成影響。根據(jù)患者的敘述分析其對于低血糖及血糖控制的認(rèn)知和態(tài)度,并對其錯誤、片面的想法予以糾正。如患者表示“低血糖可能危及生命安全,血糖寧可高一點,也不能低”,護(hù)士應(yīng)予以正確的解釋,肯定低血糖可能危及生命,但高血糖可能造成酮癥酸中毒,并引發(fā)各類糖尿病并發(fā)癥的發(fā)生,同樣危及患者的健康和生命安全。而血糖管理的重點在于保持血糖的穩(wěn)定,處于一個合理的水平。

② 樹立健康信念:幫助患者樹立將血糖控制在合理范圍內(nèi)的目標(biāo),與患者共同制訂可行性較強(qiáng)的近期、遠(yuǎn)期目標(biāo)。如短期內(nèi)控制血糖在一定水平內(nèi),或1個月內(nèi)不發(fā)生低血糖。提高患者家屬對于糖尿病血糖控制的意識,調(diào)動家屬的積極性,使其參與到血糖的防控中,并以其態(tài)度影響患者的行為。

③ 建立健康行為:要求患者以筆記本的形式記錄每日的進(jìn)食和血糖水平,對于血糖波動的情況,應(yīng)分析相關(guān)因素,如進(jìn)食是否存在問題,運動是否合理,服藥或注射胰島素的時間、方法、劑量是否有誤等,查找出相關(guān)問題后予以改進(jìn),并繼續(xù)觀察血糖,以確定最適宜患者血糖平穩(wěn)的飲食、運動及用藥方案。研究過程中應(yīng)尤其關(guān)注患者發(fā)生低血糖事件,分析發(fā)生前后患者的飲食、用藥、活動等情況,以總結(jié)低血糖發(fā)生的原因,并對患者予以相應(yīng)的健康教育,如“因為你今天吃飯量太少/吃飯吃得太晚,所以發(fā)生了低血糖”,以此教育患者應(yīng)定時定量進(jìn)餐;或“打胰島素的量不對,所以發(fā)生了低血糖”,并重新指導(dǎo)患者正確注射胰島素,對其注射胰島素是方法和流程進(jìn)行重新評價,以確定其規(guī)范性。對于血糖波動較大的患者,可遵醫(yī)囑予以動態(tài)血糖監(jiān)測儀,即將儀器放置于腹部,可無痛、24 h獲取血糖數(shù)值,并將數(shù)據(jù)匯總,便于觀察和分析每日每時段的血糖情況,在其發(fā)生低血糖時,儀器可報警,便于及時干預(yù)。既可減輕患者低血糖恐懼感,又可密切監(jiān)測全天血糖波動情況,以便調(diào)整飲食、用藥,予以有效的干預(yù)。

1.3 觀察指標(biāo)

干預(yù)前后2組患者低血糖恐懼水平及低血糖態(tài)度和行為的評價和比較采用低血糖恐懼量表(HFSⅡ)、低血糖態(tài)度和行為量表。

(1)低血糖恐懼水平:評價采用低血糖恐懼量表(HFSⅡ),包括行為量表和憂慮量表共1個分量表,15個條目,用于評價患者為避免低血糖時間的發(fā)生及后果而采取的行為,采用0 ~ 4分表示“從來沒有”到“總是”,總分0 ~ 132分,評分與被測試者的低血糖恐懼水平成正相關(guān)。

(2)低血糖態(tài)度和行為:評價采用低血糖態(tài)度和行為量表(HABS),包括低血糖焦慮、回避、自信3個維度,共14個條目,采用1 ~ 5分評分法,總分14 ~ 70分,評分越高表示被測試者的低血糖態(tài)度和行為越好。

1.4 統(tǒng)計學(xué)方法

數(shù)據(jù)分析采用SPSS 19.0軟件,2組患者干預(yù)前后低血糖恐懼評分及低血糖態(tài)度和行為評分的比較采用t檢驗,P<0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

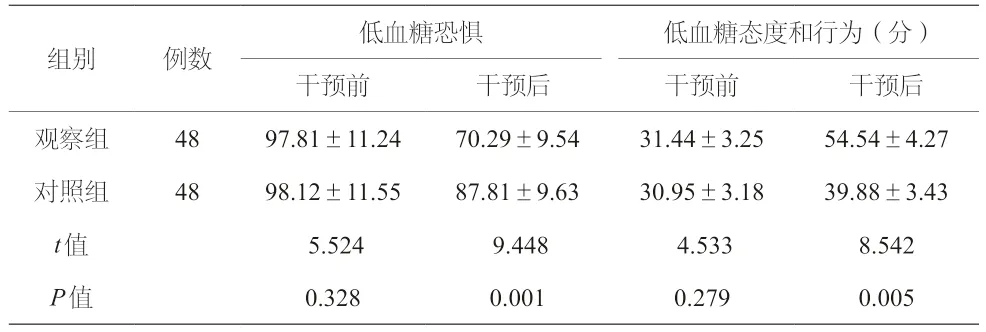

2組患者干預(yù)前的低血糖恐懼及低血糖態(tài)度和行為評分相似,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05);實施基于知信行理論的健康教育后,觀察組低血糖恐懼水平顯著降低,并明顯低于對照組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05);觀察組患者低血糖態(tài)度和行為評分顯著高于對照組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組低血糖恐懼及低血糖態(tài)度和行為評分的比較(分)

3 討論

低血糖恐懼是指患者由于懼怕低血糖發(fā)生的一種焦慮、恐懼情緒,其不僅影響患者血糖的有效控制,降低患者治療依從性,還可能造成患者放棄血糖的自我管理,放任血糖維持在較高水平,并因此引發(fā)各類糖尿病并發(fā)癥的發(fā)生。低血糖恐懼的發(fā)生與患者的認(rèn)知及心理狀態(tài)密切相關(guān),常規(guī)的健康教育不能有效改變患者的認(rèn)知及行為。

基于知信行理論的健康教育從認(rèn)知出發(fā),根據(jù)患者對糖尿病和低血糖相關(guān)知識的掌握予以針對性的宣教,糾正其錯誤和片面的觀點,樹立患者正確的血糖控制信念,幫助患者查找血糖控制不佳的原因,采取多種有效方式進(jìn)行干預(yù),以確保患者血糖平穩(wěn);動態(tài)分析患者血糖波動情況,優(yōu)化飲食、運動及用藥方案,以便控制血糖在合理、平穩(wěn)的狀態(tài)。同時,調(diào)動患者的家屬參與到血糖控制中,起到有效的監(jiān)督、幫助的作用。

綜上所述,本文將基于知信行理論的健康教育應(yīng)用于2型糖尿病患者中,有效減輕了患者的低血糖恐懼水平,對糾正患者對于血糖的錯誤觀念,有助于改善其低血糖態(tài)度和行為、提高健康教育質(zhì)量起到了積極作用。