早期康復干預對急性缺血性腦卒中患者運動功能及預后的影響分析

詹趙琮 高曉平

(安徽醫科大學第一附屬醫院,安徽 合肥 230000)

急性缺血性腦卒中是一種由各種危險因素導致的腦組織血液供應障礙,引發缺血缺氧性壞死,進而出現神經功能障礙的臨床綜合征,是最常見的腦卒中類型。隨著醫療水平的不斷提高,缺血性腦卒中患者的存活率也明顯升高,但70%以上的患者會遺留下不同程度的運動功能障礙,嚴重影響其日后生活質量[1]。研究顯示,系統康復治療能有效降低患者卒中后殘疾的發生率,而早期康復治療可有效改善腦卒中患者的運動障礙[2]。本文選取60例急性缺血性腦卒中患者,進行分組研究,探討早期康復干預對急性缺血性腦卒中患者運動功能及預后的影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料

隨機抽取安徽醫科大學第一附屬醫院2022年2月—2023年2月收治的60例急性缺血性腦卒中患者,隨機分為2組。觀察組30例,男18例,女12例;年齡最大90歲,最小44歲,平均(57.38±5.32)歲;發病至入院時間0.5 ~ 5 h,平均(2.3±0.4)h。對照組30例,男19例,女11例;年齡最大89歲,最小44歲,平均(56.94±5.48)歲;發病至入院時間0.5 ~ 5 h,平均(2.4±0.3)h。2組基本資料對比,差異無統計學意義(P<0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員批準并通過。

入選標準:① 符合中華醫學會神經病學分會制訂的急性缺血性腦卒中診斷標準;② 首次發病;③ 生命體征平穩;④ 患者及家屬同意參加實驗并簽字。

排除標準:① 合并腦出血、短暫性腦缺血;② 伴有靜脈溶栓或其它血管疾病;③ 臨床資料缺失者;④ 合并嚴重心肺肝腎等基礎疾病。

1.2 方法

2組均在藥物治療基礎上,在不同時間點進行康復干預治療。觀察組在發病后24 ~ 48 h進行康復干預,對照組在發病48 h后進行康復干預;2組干預措施與療程均相同。具體措施為以神經生理療法Bobath法為主、根據患者情況搭配其他訓練方法。早期康復時患者多為臥床期,主要行抗痙攣模式的良肢位擺放,正確體位下的關節被動活動,將患者雙手的十指交叉,將其健側的拇指放在患側拇指下,利用健側肢體來帶動患側肢體進行抬舉運動。Bobath法主要包括:① 控制關鍵點,通過對患者頭部、軀干、胸骨中下段的中間關鍵點,肩峰和骨盆的近端關鍵點以及手足的遠端關鍵點進行調節抑制異常的姿勢反射和肌張力,使得其正常化;② 反射性抑制模式,幫助痙攣肌的對抗肌收縮使得痙攣肌不斷地受到對抗,因而痙攣肌受到了抑制和松弛;③ 通過姿勢反射促進調正反應和平衡反應,以誘發上肢保護性地伸展和促進身體平衡能力;④ 通過手法操作,為患者提供正確的運動和姿勢等感覺的輸入,使患者體驗正常的運動和姿勢的感覺,為進一步恢復和鞏固運動功能提供幫助;⑤ 在對患者進行核心姿勢和運動控制(指對腰、軀干及骨盆)的穩定性訓練基礎上,再針對性練習其他肢體選擇性的運動控制,并結合日常活動進行反復練習。其他配合訓練包括:定時翻身、坐位平衡、站位平衡、日常生活訓練及行走訓練,并進行心理治療。

1.3 觀察指標

(1)觀察對比2組康復干預前、干預后30、90 d上肢運動功能,采用運動功能評估量表(Fugl-Meyer)評分,分值為0 ~ 100分,分值與上肢運動功能呈正相關。

(2)觀察對比2組康復干預前、干預后30、90 d下肢運動功能,采用運動功能評估量表(Fugl-Meyer)評分,分值為0 ~ 100分,分值與下肢運動功能呈正相關。

(3)觀察對比2組干預前、干預后30、90 d日常活動能力,采用Barthel指數評估,分值>60分為生活基本自理;40 ~ 60分為中度殘疾;19 ~ 39分為重度殘疾、生活無法自理;<19分為完全殘疾。

(4)觀察對比2組住院時及出院后一段時間內不良事件發生情況。

1.4 統計學方法

2 結果

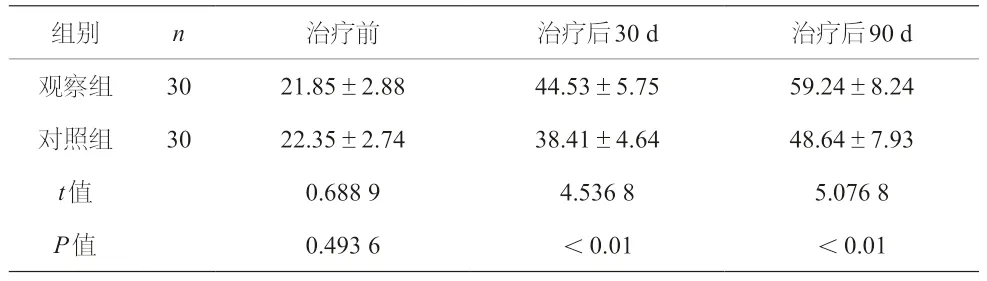

2.1 上肢Fugl-Meyer評分

干預前,2組Fugl-Meyer評分對比,差異無統計學意義(P>0.05);干預后30、90 d,觀察組Fugl-Meyer評分均明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 對比2組干預前后上肢Fugl-Meyer評分(分,±s)

表1 對比2組干預前后上肢Fugl-Meyer評分(分,±s)

組別 n觀察組 30治療前 治療后30 d 治療后90 d 21.85±2.88 44.53±5.75 59.24±8.24對照組 30 22.35±2.74 38.41±4.64 48.64±7.93 t值 0.688 9 4.536 8 5.076 8 P值 0.493 6 <0.01 <0.01

2.2 下肢Fugl-Meyer評分

干預后30、90 d,觀察組Fugl-Meyer評分均明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 對比2組干預前后下肢Fugl-Meyer評分(分,±s)

表2 對比2組干預前后下肢Fugl-Meyer評分(分,±s)

組別 n 治療前 治療后30 d 治療后90 d觀察組 30 19.12±2.31 30.68±3.16 36.23±3.86對照組 30 18.75±3.51 25.87±2.12 29.93±3.97 t值 0.482 3 6.923 4 6.231 8 P值 0.631 4 <0.01 <0.01

2.3 Barthel指數

干預后30、90 d,觀察組Barthel指數評分均明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 對比2組Barthel指數評分(分,±s)

表3 對比2組Barthel指數評分(分,±s)

組別觀察組 3n 治療前 治療后30 d 治療后90 d0 36.11±2.13 57.97±3.25 72.87±6.23對照組 30 35.92±2.12 50.82±3.32 61.32±6.43 t值 0.346 3 9.764 7 13.489 5 P值 0.730 4 <0.01 <0.01

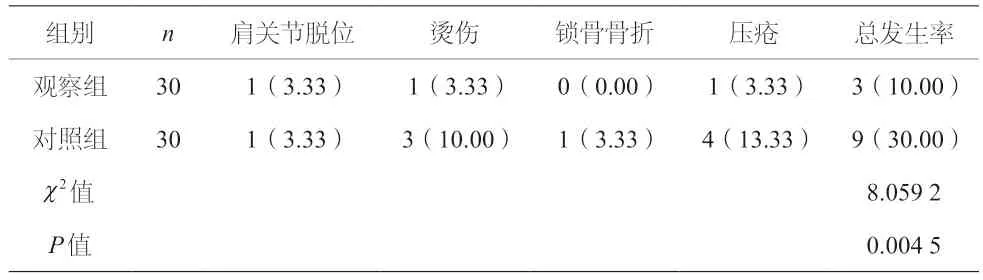

2.4 不良事件發生情況

觀察組不良事件發生率10%,對照組不良事件發生率30%,觀察組不良事件發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4.

表4 對比2組不良事件發生率[n(%)]

3 討論

急性缺血性卒中又稱腦梗死,是由于腦動脈的閉塞導致的腦組織的梗死,伴隨著神經元、星形膠質細胞、少突膠質細胞的損傷,是現今致死率與致殘率均較高的中樞神經系統疾病[3]。急性缺血性腦卒中患者大多有基礎性疾病,這些疾病通常易導致患者出現腦血管的粥樣硬化和形成血管內的粥樣斑塊,從而引起血管的狹窄,影響腦組織的正常供血,因此平常就會有腦供血不足的表現,表現為突然的眼前發黑暈厥,以及短暫的肢體活動不靈、語言不清等,一般在幾分鐘后能夠癥狀自行減輕和消失。但不注意休養可能導致病情進一步的加重,出現突發性的缺血性腦卒中,這可能出現口角歪斜、語言不清、吞咽困難等癥狀,或導致偏癱,如果梗塞的面積比較大,可以危及生命[4]。近年來,急性缺血性腦卒中發病率越來越高,已成為威脅中國人群身體健康和生活質量的危重性疾病之一,但多數人通常只關注急性缺血性腦卒中的早期搶救,而忽略了患者在溶栓搶救后功能恢復,沒有正確認識早期康復對患者運動功能的重要意義[5]。有研究顯示,腦卒中患者殘疾率高達50%,而如果早期接受康復治療,則大部分患者預后較好,致殘率明顯降低[6]。

本研究使用以Bobath法為主、根據具體情況制訂訓練為輔的方法,取得顯著效果。腦卒中導致的運動功能障礙,主要是由于大腦中樞神經系統損傷影響下行傳導通路對低級中樞的控制,導致運動調節發生障礙,引起功能行為發生異常。所以想要引導正常的運動模式,就需要抑制異常的運動模式[7]。Bobath療法的2 個重要目標即緩解痙攣和糾正協調性異常,并且將其運用在功能活動中,加強患者對患側軀干和肢體的控制能力[8]。但由于受患者個體差異影響,應合理調整訓練強度,同時結合輔助引導治療腦卒中患者運動功能缺損[9]。雖然臨床經驗顯示早期康復治療效果明顯,但開始干預的具體時間沒有公論。有相關報道認為,過早運動可能使患者肌肉部分喪失,而本實驗結果顯示,發病24 ~ 48 h開始干預比發病48 h后干預效果更好,Fugl-Meyer評分和Barthel指數評分在治療后30、90 d時均有明顯提升,能夠更早恢復患者活動能力;并且,患者上下肢運動功能也得到較快恢復,這也說明早期康復干預可使得患者運動功能得到明顯改善,效果強于常規康復治療。

綜上所述,在發病后24 ~ 48 h進行早期康復干預,能提升急性缺血性腦卒中患者運動功能,改善患者預后效果,值得臨床應用推廣。