惡性血液病患者PICC相關性血栓風險管理模式構建

——張同同 趙宛露 趙雯雯 李秋環

1 主題選定

全體圈員根據重要性、迫切性、圈能力、上級重視度、達成性5個評價維度確定權重,結合“5-3-1”評分法,對所有備選主題進行打分,同時引入圈外專家參與機制,最終確定本期活動主題為“惡性血液病患者PICC相關性血栓風險管理模式構建”。經QC-Story判定,本期活動主題為課題研究型。

名詞定義:(1)經外周靜脈穿刺中心靜脈置管(Peripherally Inserted Central Catheter,PICC)即利用導管從外周手臂靜脈進行穿刺,導管直達靠近心臟的大靜脈,避免化療藥物與手臂靜脈直接接觸,大靜脈血流速度較快,可以迅速稀釋化療藥物,防止藥物對血管的刺激。(2)PICC相關性血栓(PICC-Related Venous Thrombus,PICC-RVT)是指在導管置入體內后,由于穿刺或導管機械性損傷血管內膜和患者自身狀態等原因,使導管所在血管和導管壁形成血栓凝塊的過程[1]。

選題背景:惡性血液病是一組惡性程度高、治療困難的造血系統疾病,且發病率呈逐年上升趨勢[2]。目前,惡性血液病的治療手段以化療為主,PICC是惡性血液病患者治療常用血管通路。PICC因操作簡便、留置時間長、減少藥物對血管刺激等特點,臨床使用率呈逐年上升趨勢。但PICC也可導致并發癥發生風險,PICC-RVT是常見并發癥之一,一旦形成會嚴重影響患者預后和生活質量[3]。有研究[4]指出,腫瘤患者PICC-RVT發生風險是正常人的4倍~7倍,在血液腫瘤患者中風險更高,且PICC-RVT診斷存在局限性。目前,雖有PICC-RVT風險預測模型的研究[5],但未見外部驗證與臨床實踐。因此,構建惡性血液病患者PICC-RVT風險管理模式具有重要意義。

2 活動計劃擬定

本期活動時間為2021年7月-2022年6月,圈員依據PDCA循環理念[6],采用甘特圖擬訂活動計劃表并嚴格執行,其中:P階段時長占總時長的25%,D階段時長占總時長的55%,C階段時長占總時長的15%,A階段時長占總時長的5%。

3 課題明確化

首先,圈員按照PICC置管環節(置管前、置管中、置管后、延續護理)對人員、設備、方法、信息、制度進行現狀水平分析。其次,針對現狀水平分析結果,圈員召開頭腦風暴會議,提出期望水平、望差值,并挖掘攻堅點。再次,從消除望差的可能性、患者期望、圈能力3方面,采用“5-3-1”評分法對候選攻堅點進行打分,根據80/20原則,總分≥168分判定為攻堅點,共計選出34項攻堅點,見表1。最后,圈員對選定攻堅點進行整合,確定5大攻堅點:(1)提高患者PICC相關知識水平;(2)提高患者防栓措施依從性;(3)優化PICC-RVT風險評估與隨訪方案;(4)提高PICC-RVT高危患者檢出率;(5)構建醫護患溝通渠道。

4 目標設定

結合望差值與攻堅點,通過標桿水平分析,設定活動目標如下:PICC-RVT發生率降低為2%[7],PICC-RVT高危患者檢出率提高至91.7%[8],PICC一次穿刺成功率提高至96.9%[9],導管尖端最佳位置比例提高至95%[10],導管異位調整率降低為5%[11],護士PICC相關知識掌握情況理論考核平均分提高至96分[12],護士對患者全面評估率提高至100%[10],患者PICC-RVT干預措施落實率提高至60%[13],患者PICC相關知識知曉率提高至80%[10],患者PICC隨訪滿意度提高至100%[14],患者PICC活動依從率提高至80%[15],患者PICC維護依從率提高至95%[16]。

5 方策擬定

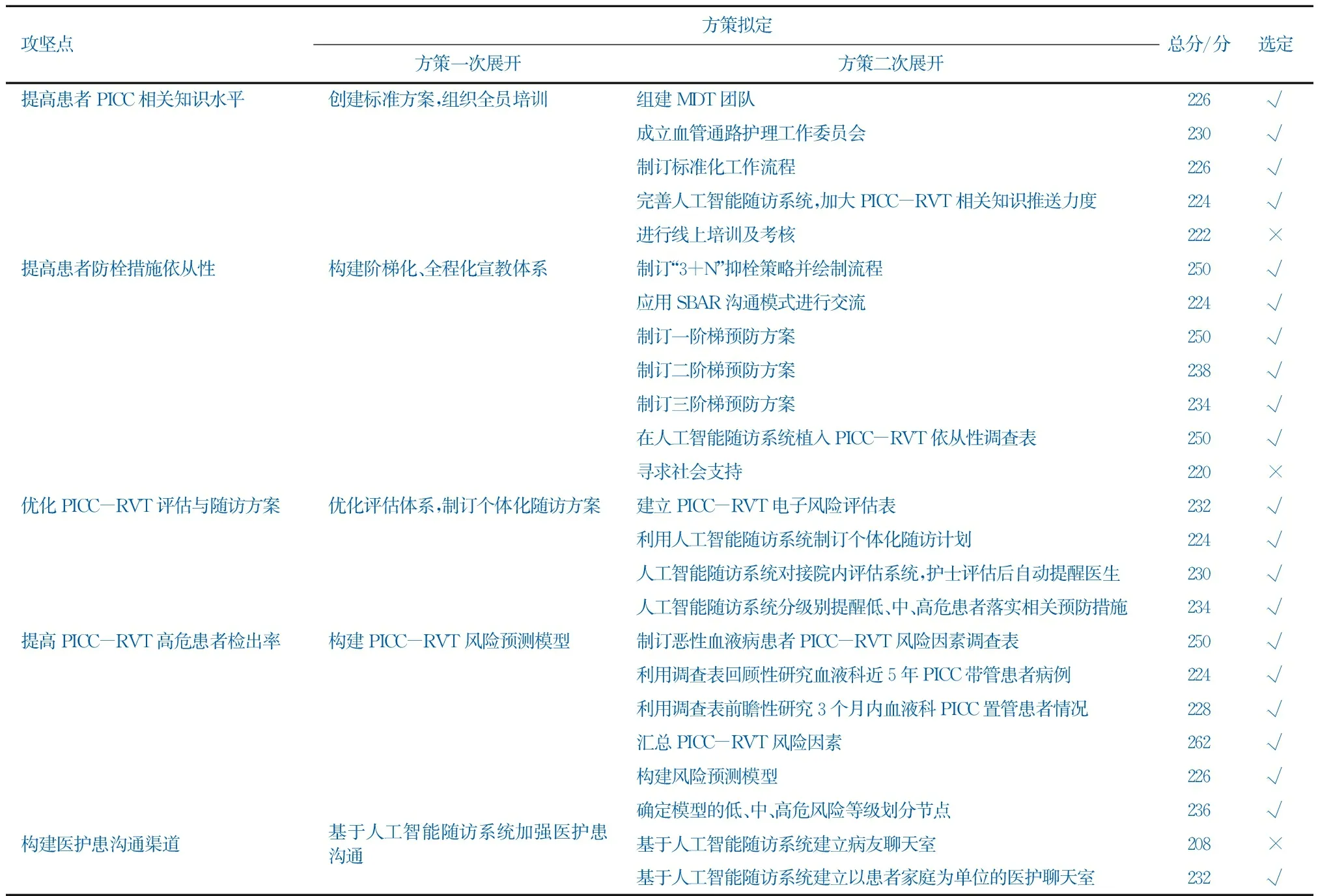

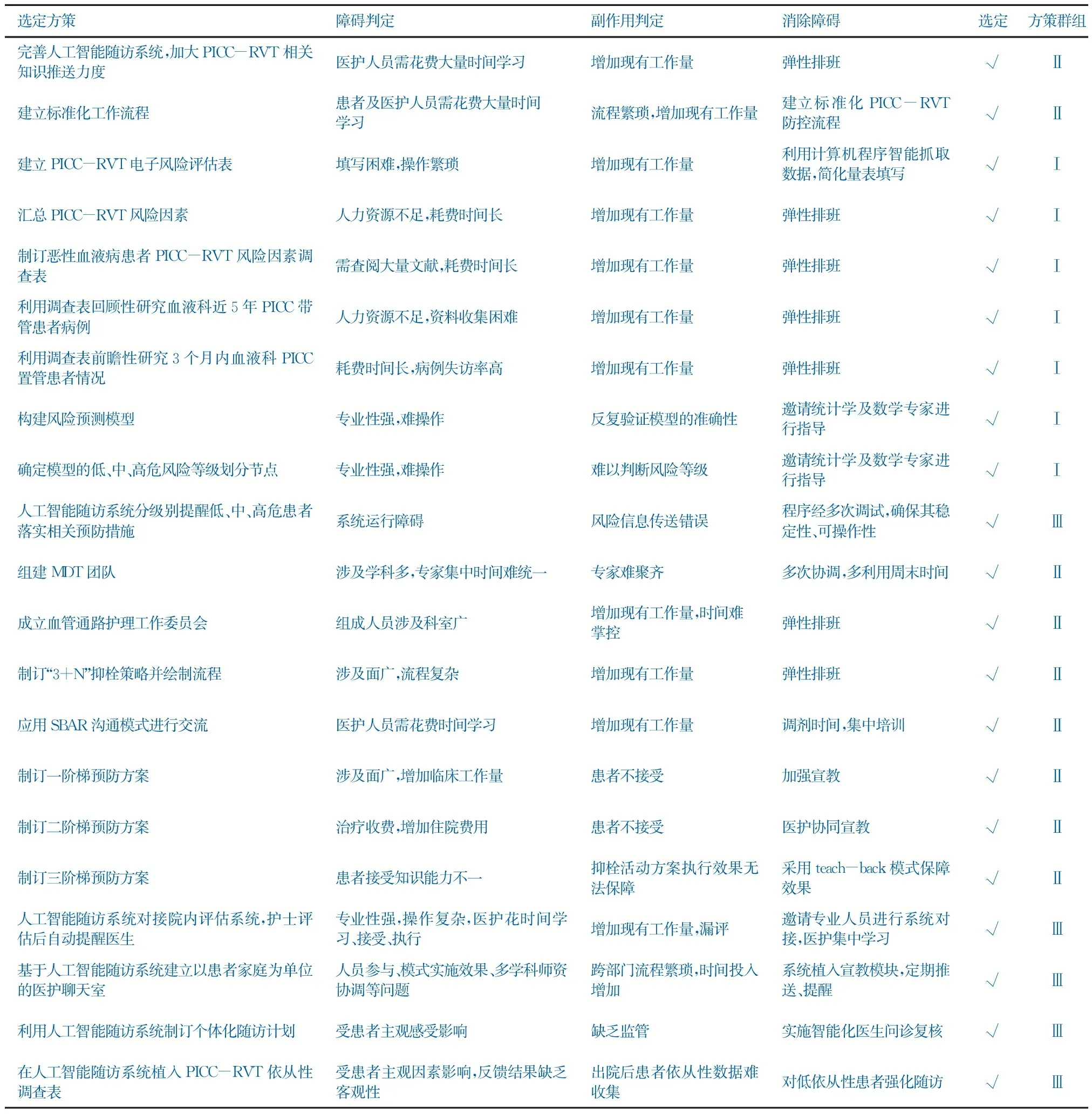

圈員召開頭腦風暴會議,針對5大攻堅點廣泛擬訂方策,并根據80/20原則選取21項方策,見表2。

表2 惡性血液病患者PICC-RVT風險管理模式構建方策擬定

6 最適方策追究

為保障各項方策順利實施,圈員對各方策實施時可能出現的障礙和副作用進行分析,并提出消除障礙措施,匯總整理后形成3大方策群組,見表3。同時,利用PDPC法預測方策群組實施過程中可能面臨的障礙,設計系列對策措施,并進行合理的時間安排。最終實施方策群組為:(1)構建PICC-RVT精準風險預測體系;(2)制訂“3+N”防栓策略;(3)建立基于人工智能隨訪系統的風險管理模式。

表3 惡性血液病患者PICC-RVT風險管理模式構建最適方策追究

7 方策實施與檢討

方策群組一:構建PICC-RVT精準風險預測體系

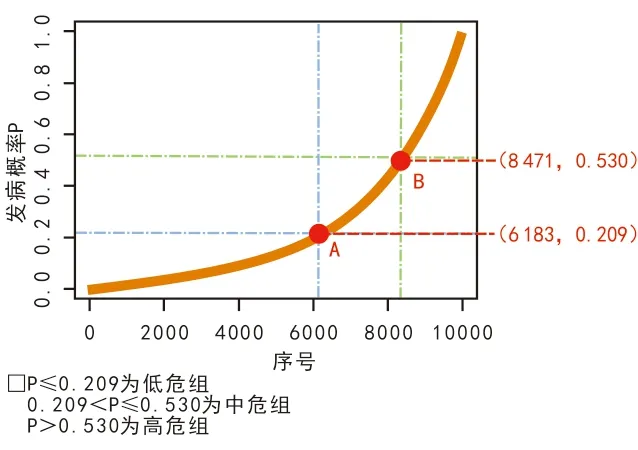

方策實施:(1)構建PICC-RVT風險預測模型。根據技術路線圖(圖1)進行文獻回顧[17-18],采用自制PICC-RVT風險因素調查表,應用回顧性研究和前瞻性研究進行調查。應用回顧性研究查閱該院血液科近5年PICC帶管患者病例共2 047例,應用前瞻性研究追蹤調查3個月內血液科PICC置管患者690例,均將其分為非血栓組和血栓組,匯總結果表明,性別、糖尿病、血栓史、D-二聚體升高、導管尖端位置、使用重組人粒細胞刺激因子、活動方式(活動時間<0.5 h/d)、活化部分凝血酶原時間縮短、血紅蛋白水平低、甘油三酯升高、總膽固醇升高為影響惡性血液病患者發生PICC-RVT的風險因素。將11個風險因素作為自變量,將PICC-RVT作為因變量,帶入Logistic回歸方程,得出性別、使用重組人粒細胞刺激因子、糖尿病、D-二聚體升高、血栓史、活動方式(活動時間<0.5 h/d)、導管尖端位置、甘油三酯升高、活化部分凝血酶原時間縮短為PICC-RVT重要影響因素,據此建立PICC-RVT風險預測模型為:P=ex/(1+ex),其中:X=-0.836+0.901×性別(女)+0.112 ×使用重組人粒細胞刺激因子+0.100×糖尿病+0.032×D-二聚體升高+0.131×血栓史+0.012×活動方式(活動時間<0.5 h/d )+1.011 ×導管尖端位置(非最佳)+0.047 × 甘油三酯升高+0.003×活化部分凝血酶原時間縮短。以Logistic回歸模型為基礎,利用R軟件模擬二項分布函數方法生成對應的隨機數據集,利用模擬數據進行預測,確定模型低、中、高危風險等級劃分節點(圖2)。

圖2 PICC-RVT風險預測模型風險等級劃分

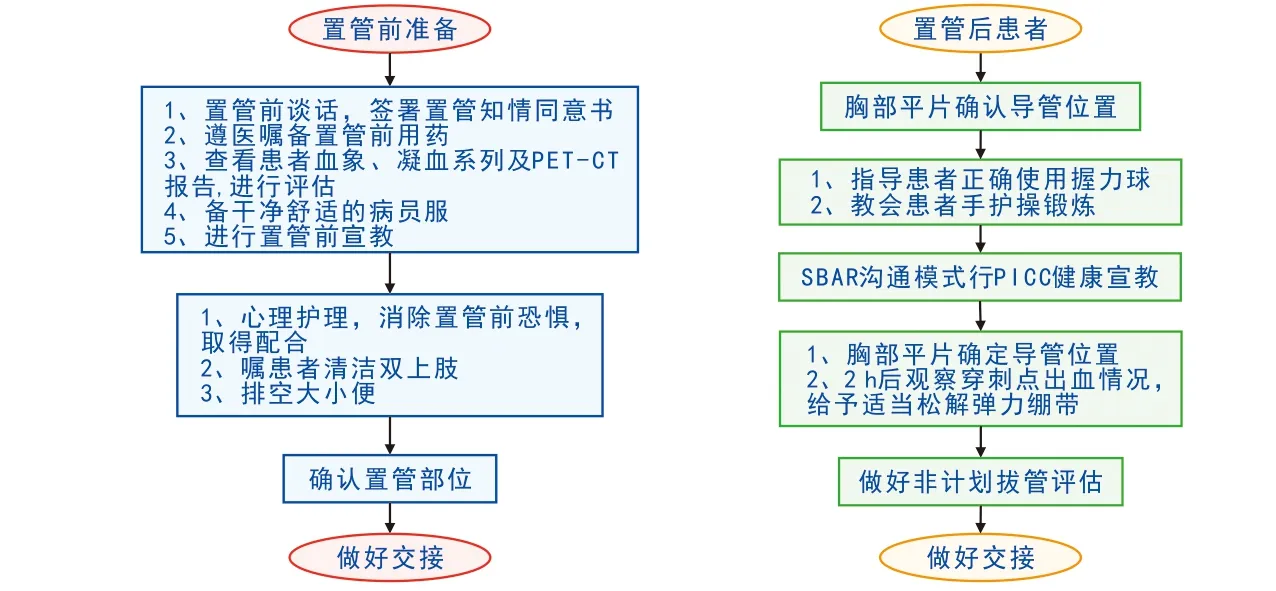

(2)采用多種方式加強宣教,宣教方式有一對一講授、發放宣教手冊以及播放宣教視頻、病區內集中時段指導患者練習PICC手指操等,宣教內容包括置管前準備、置管流程、置管后及居家帶管患者活動、飲食和導管自我觀察等,利用teach-back模式鞏固宣教效果。(3)由PICC專科培訓老師帶教,并對所有培訓人員進行同質化考核。(4)在原有評估流程基礎上,經全體醫護人員頭腦風暴及血管通路專家指導,形成置管前后評估處置流程(圖3)。

圖3 置管前后評估處置流程

效果:護士PICC相關知識掌握情況理論考核平均分提高至97.5分,患者PICC相關知識知曉率提高至82.5%,護士對患者全面評估率提高到92%,PICC-RVT發生率降低到3.6%,PICC-RVT高危患者檢出率提高到78%,患者PICC-RVT干預措施落實率提高到62%,導管異位調整率降低到3.8%,導管尖端最佳位置比例提高到96.1%,PICC一次穿刺成功率提高到97.2%,患者PICC維護依從率提高到88%,活動依從率提高到72%,隨訪滿意度提高到91%。

方策群組二:制訂“3+N”防栓策略

方策實施:(1)組建多學科協作團隊,成立血管通路護理工作委員會,成員包括靜療護理專家以及藥學部、血管外科、介入科、超聲科、醫院感染管理處等部門人員。靜療護理專家負責留置PICC導管前的全面評估、PICC導管留置及維護以及處理患者PICC帶管期間出現的各種問題。每季度召開MDT會議,討論PICC-RVT疑難問題,明確處理措施。(2)制訂“3+N”抑栓策略,采用SBAR溝通模式[19]助力三階梯預防方案實施。①一階梯預防。針對所有PICC帶管患者行基礎預防,包括戒煙戒酒,制訂每日飲水目標,清淡飲食,預防血管病變,每日手護操鍛煉,促進血液循環等;②二階梯預防。對篩查后的高危患者行二階梯預防,在基礎預防基礎上給予抗凝藥物干預;③三階梯預防。對伴有異常情況的高危患者,由PICC多學科協作團隊制訂個體化預防策略,并定期組織多樣化抑栓活動,如俱樂部、患教會、廊課堂、戶外趴等。(3)定期組織開展血管通路學組會議,加強培訓,定期考核。(4)PICC采取專職化管理,科室PICC相關工作均由PICC專科護士專人負責,所有置管行超聲引導+心電定位。

效果:護士PICC相關知識掌握情況理論考核平均分提高至98.3分,患者PICC相關知識知曉率提高至85.7%,護士對患者全面評估率提高到98%,PICC-RVT發生率降低到1.9%,PICC-RVT高危患者檢出率提高到86%,患者PICC-RVT干預措施落實率提高到78%,導管異位調整率降低到3.1%,導管尖端最佳位置比例提高到97.5%,PICC一次穿刺成功率提高到98%,患者PICC維護依從率提高到94%,活動依從率提高到84%,隨訪滿意度提高到97%。

方策群組三:建立基于人工智能隨訪系統的風險管理模式

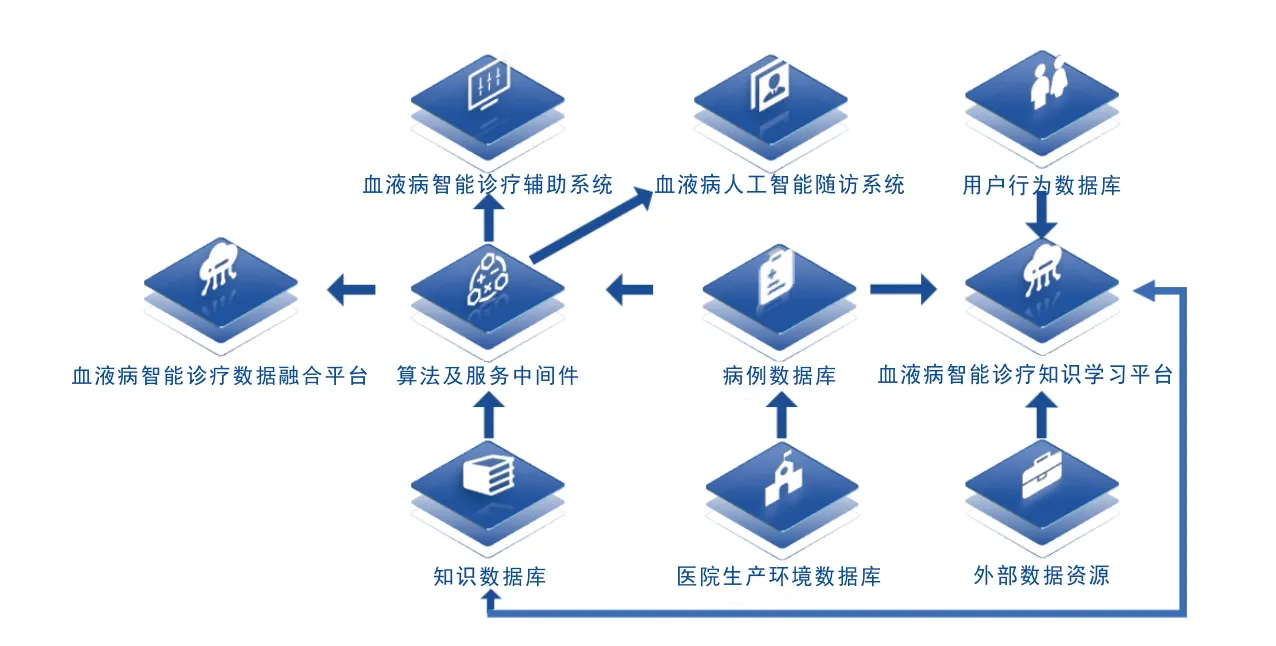

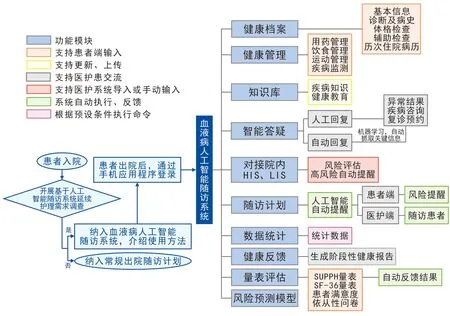

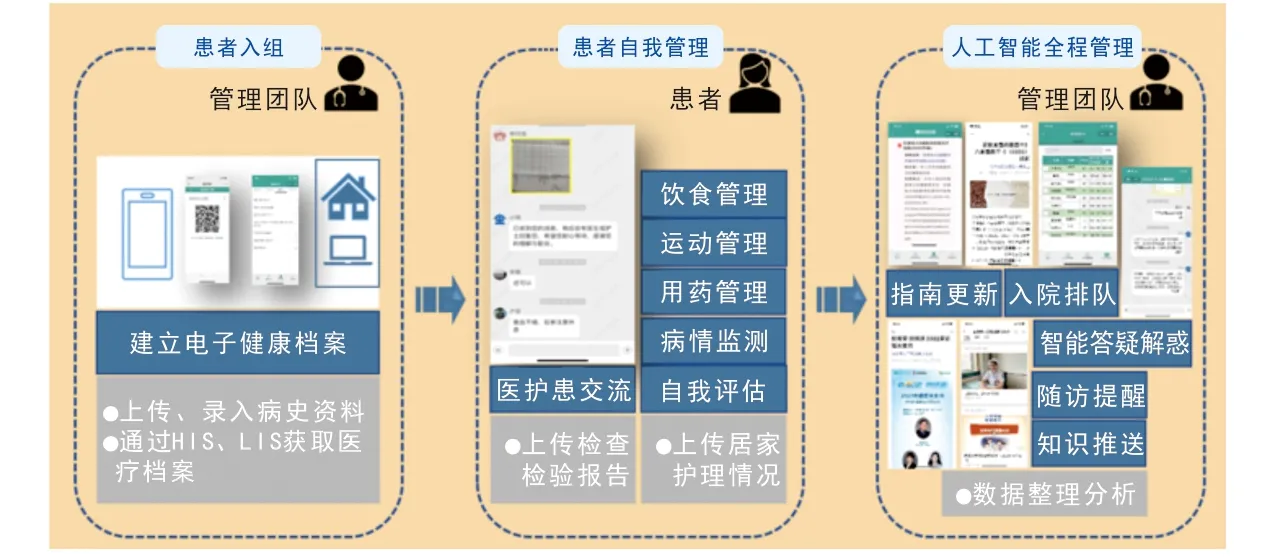

方策實施:(1)研發血液病人工智能隨訪系統(圖4),設計隨訪系統初步構想圖(圖5),通過專家函詢形成運行流程(圖6),同時將PICC-RVT風險預測模型植入系統。(2)對接院內評估系統,自動抓取風險模型中的相關數據,根據風險等級進行提醒、督促、警示。(3)在人工智能隨訪系統植入PICC-RVT依從性調查表,包括活動依從性、飲食依從性、服藥依從性、維護依從性,對患者進行實時評估。(4)結合依從性評估結果制訂個體化隨訪計劃,并對患者進行答疑。(5)定期推送PICC-RVT相關知識。(6)提供“建議”功能模塊,完善人工智能隨訪系統服務內容。

圖4 血液病人工智能隨訪系統平臺架構圖

圖5 血液病人工智能隨訪系統初步構想圖

圖6 血液病人工智能隨訪系統運行流程

效果:護士PICC相關知識掌握情況理論考核平均分提高至99分,患者PICC相關知識知曉率提高至88%,護士對患者全面評估率提高到100%,PICC-RVT發生率降低到1.6%,PICC-RVT高危患者檢出率提高到94%,患者PICC-RVT干預措施落實率提高到84%,導管異位調整率降低到2.5%,導管尖端最佳位置比例提高到98.9%,PICC一次穿刺成功率提高到98.5%,患者PICC維護依從率提高到97.2%,活動依從率提高到92%,隨訪滿意度提高到100%。

8 效果確認

(1)有形成果。所設活動目標均如期達成,目標達成率均超過100%。

(2)無形成果。患者滿意度大幅度提升,得到了患者及家屬的認可。同時,圈員個人積極性、責任感、愉悅感、團隊凝聚力、和諧程度、溝通配合能力、解決問題能力等均得以提高,對品管圈手法應用更加熟練。

9 標準化

本次活動共形成標準化作業書13個,分別為:PICC-RVT風險管理模式、PICC相關知識規范化培訓、PICC-RVT風險篩查流程、PICC-RVT干預流程、PICC健康宣教流程、PICC置管室工作制度、PICC置管前處置流程、PICC置管后處置流程、PICC-RVT出院指導流程、PICC帶管患者延續護理流程、出院患者隨訪流程、人工智能隨訪系統維護制度、PICC-RVT防控工作流程,并在全院推廣。

10 檢討與改進

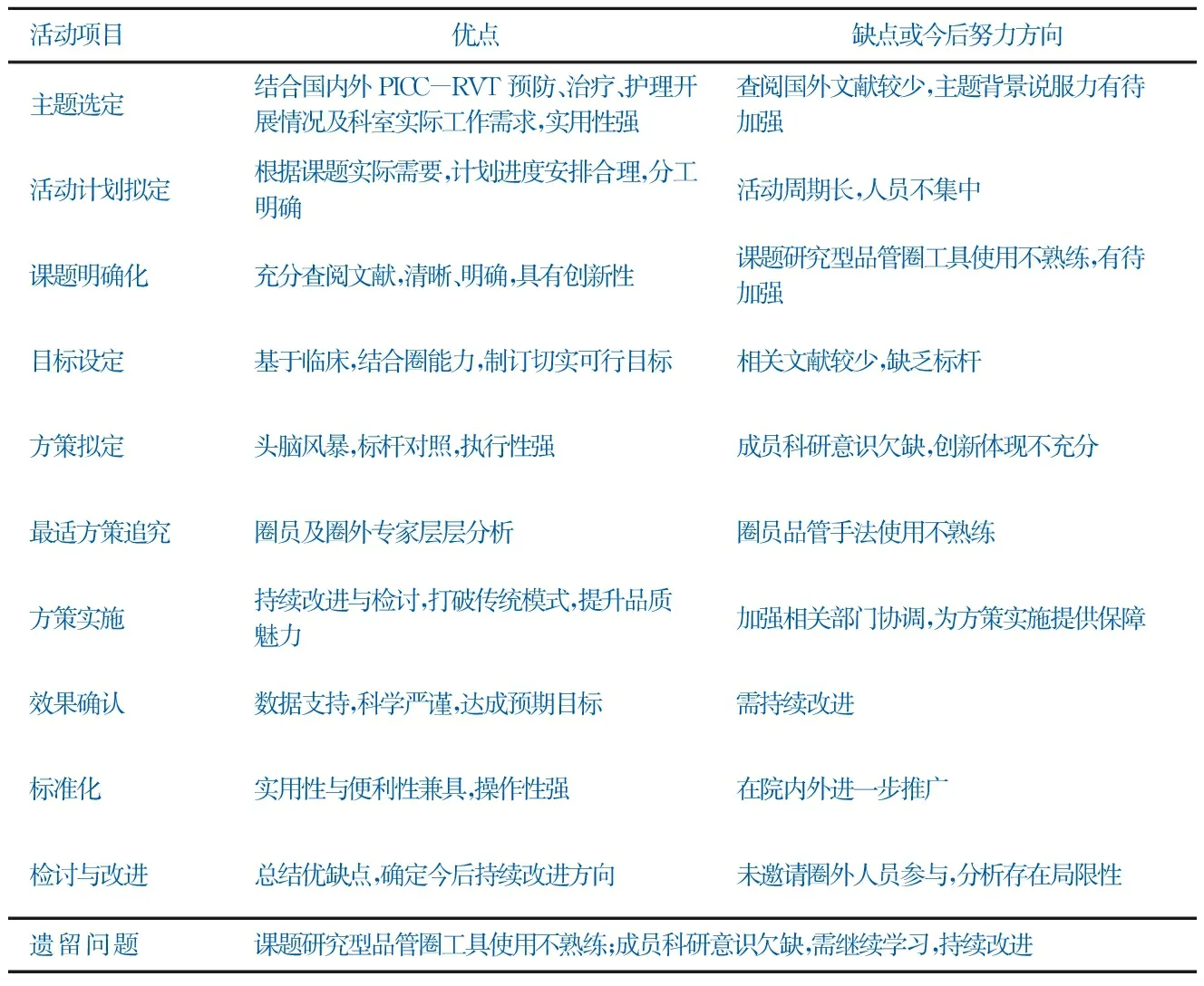

回顧本次活動,有收獲也有不足,活動檢討與改進見表4。

表4 惡性血液病患者PICC-RVT風險預測模型構建品管圈活動檢討與改進

下一期活動主題:基于5G+惡性血液病患者全程健康管理模式構建。