三秦大地的科創之源

這里是中國西部正在崛起的創新高地。秦創原的總窗口設在西咸新區,但對接合作并不受地域限制,而是以輻射帶動陜西省,乃至西部和“一帶一路”沿線高質量發展為導向。

由“秦”起步,靠“創”加速。

陜西,一個以自身濃厚歷史底蘊被人們所熟知的省份。這里是中國地理幾何版圖的中心,三秦大地自古就是中國歷史文化的重要發源地之一。現如今,在這片三秦大地上,歷史與科技碰撞,創新之勢方興未艾,陜西正以一副嶄新的面孔展現著自己的科創力量,一座創新創造的“高原”正在崛起。

作為近年來陜西的科創熱詞,“秦創原”被越來越多的創客所熟知。它不是一個地點,也不是一家機構,而是陜西省為加速科技發展,化解科技與經濟“兩張皮”問題而建設的創新驅動平臺。秦創原的存在,無疑為這座歷史文化名城按下了“加速鍵”。

2021年3月30日,秦創原創新驅動平臺正式啟動建設,其強大的后盾是陜西省委、省政府,以及這一科教大省強大的科技研發實力。同時,這也標志著陜西將“創新驅動”提升到了一個前所未有的高度。

秦創原,光看名字就頗具陜西韻味。

“秦”是從秦漢至今,陜西的簡稱,寓意三秦大地和陜西人的堅韌執著,也就是老秦人那股“擰勁兒”。

“創”代表創新、創業、創造和創優,這也是陜西人的典型品質。

而“原”有兩層含義:其一,原是一個高地、臺地,意在要搭建一個創新平臺的高地;其二,它還有源源不斷的意思,希望秦創原的科技成果能夠源源不斷地走出去。

“秦”的作風、“創”的勁頭、“原”的內核,三字合為一體的秦創原創新驅動平臺,是陜西省創新驅動發展總平臺、總源頭。隨著秦創原的正式落地,陜西已經進入了“科技創新”的新賽道,作為陜西最大的科技孵化器和科研成果轉化基地,秦創原創新驅動平臺將是這場比賽中陜西隊的“催化器”。

這里是科技人才大顯身手的舞臺。陜西省以秦創原平臺為引領,打造人才高地。人才引育方面,以科技項目為支撐,不斷加強人才培養引進,促進“兩鏈”深度融合;支持人才創新創業方面,搭建科研人員創新研發平臺、完善科研人員創業服務體系;深化人才機制創新方面,通過試行“揭榜掛帥”等措施改革科研項目組織方式,激發人才的創新創業活力。于是,來自全國各地的創客會聚于此,摩拳擦掌、躍躍欲試。

這里是科技型企業成長的雨林。對首次入庫的科技型中小企業,給予2萬元的一次性獎勵;對首次認定的國家高新技術企業,在省市獎勵基礎上再給予10萬元的一次性獎勵;對新落戶的科技中小微企業,連續2年按當年研發費用的30%給予補貼,每家企業每年最高支持50萬元……企業在秦創原可以享受大量實惠的政策包,自主研發與技改升級得到大力支持。

這里是中國西部正在崛起的創新高地。秦創原的總窗口設在西咸新區,但對接合作并不受地域限制,而是以輻射帶動陜西省,乃至西部和“一帶一路”沿線高質量發展為導向。

秦創原總窗口聯合省內相關地市、區縣或產業園區(孵化器)共同建設協同創新基地,旨在整合資源、互補優勢,共同推進科技成果轉化、科技企業培育與“兩鏈”融合發展。

秦創原平臺效應不斷溢出,2023年4月,陜西聯合山西、甘肅印發《關中平原城市群建設2023年重點合作事項清單》,明確三省將開展“創新飛地”建設。在產業和創新協同發展方面,發揮秦創原創新驅動平臺作用,推動西安高新技術產業開發區、西安經濟技術開發區在天水、平涼、臨汾、運城等有條件的開發區開展“創新飛地”建設。

可以說,“秦創原”是陜西發展的重大決策,是陜西高質量發展的強大引擎,更是陜西改革創新的主戰場。正如它的名字一樣,秦創原帶著赳赳老秦的“擰勁兒”,大膽創,大膽試,最大限度激發全社會創新創業創造熱情,讓創新在三秦大地蔚然成風。

01 秦創原從何而來?

黨的十八大以來,習近平總書記多次到陜考察,對陜西創新驅動發展給予厚望。建設秦創原創新驅動平臺是陜西省委、省政府貫徹落實習近平總書記來陜考察重要講話重要指示,體現陜西“創新性特征”、重塑性經濟發展動能的重要探索,是進一步融入國家體系、推動高水平科技自立自強的有力抓手。

2021年3月16日,時任陜西省委書記的劉國中在西咸新區調研時提出,要以西部科技創新港等創新平臺為基礎,建好政府和高校、院所、企業、金融機構共同參與,市場化進行的開放共享創新平臺,統籌線上和線下、虛擬和現實、現在和未來、國內和國外,為陜西省創新驅動發展和西安咸陽一體化提供有力支撐。這次調研被視為“秦創原”的熱身。

從陜西省自身發展來看,秦創原的建設是激發陜西科教優勢的一次創新性舉措。

陜西是首批國家創新型試點省份,主要科技指標保持在全國前列。目前,全省擁有高校111所,其中8所為“211工程”院校,3所為“985工程”院校,以及各類科研機構1340家,布局建設重大科技基礎設施2家、國家工程(技術)研究中心15家、國家重點實驗區(工程實驗室)34家,擁有兩院院士72名、專業技術人員211.5萬名。但從“科教強省”升華成“科技強省”卻面臨著基礎研究薄弱、科技成果轉化不夠等挑戰。

這些挑戰,也是時代賦予陜西科創發展的機遇,突破科技轉化“最后一公里”的堵點勢在必行。秦創原創新驅動平臺應運而生。

2021年3月30日,秦創原創新驅動平臺建設大會在西咸新區召開,“秦創原”建設全面啟動。作為西安—咸陽一體化的承載區,西咸新區因創新而生、靠創新而興,是秦創原創新驅動平臺總窗口的最佳選址地,廣泛吸納高校、科研院所、企業和各市參與。自此,被定義為建設立體聯動“孵化器”、成果轉化“加速器”和兩鏈融合“促進器”的秦創原橫空出世。秦創原的啟動,讓陜西有了從科教大省向科教強省邁進的“云梯”,有了實現創新驅動高質量發展的“指揮棒”。

02 高質量發展

我提供陽光雨露,你負責茁壯成長!打通科技創新工作“最后一公里”堵點是秦創原創新驅動平臺所承擔的一項重要任務。為推動更多科技成果就地孵化轉化產業化,西咸新區將省—市—新區政策疊加整合,形成1個總窗口政策包和N個專項政策的“1+N”政策體系,分層級、分階段先后發布了支持總窗口建設15條、科技創新12條、優化營商環境升級版102條、總部經濟17條、人才獎勵系列政策41條等細分領域政策。

科技成果不僅要轉化,還要實現高質量轉化。為此,西咸新區建立了常態化、精準化科技成果源頭挖掘機制,面向全國高校院所,制作產業鏈技術需求清單、動態技術成果庫,清單制奔赴目標高校院所,定期跟蹤對接。建立起科技經紀人“一對一”跟進重點高校重點學院的信息共享機制,將企業的技術需求有針對性地引入高校院所,推動高校院所以市場需求為導向進行具有商業化價值的技術研究。

西咸新區還建設秦創原科技大市場,搭建面向全省的線上科技成果供需對接平臺和交易平臺;打造開放式實驗室群落,積極鏈接全國優質資源,布局若干國家重點實驗室,實施一批國家重大科技項目;建設一批概念驗證中心和小試中試基地;聯合高校院所推進科技成果轉化“三項改革”,每年組織數場秦創原成果轉化專場路演活動,建立項目從路演到落地的對接工作流程,遴選一批優質科技成果在總窗口落地轉化等一系列特色工作開展,不斷加速優質科技成果轉化。

2023年上半年,西咸新區緊扣創新驅動發展主線,全力推動秦創原總窗口建設上臺階、出實效。截至目前,新增科技成果轉化企業207家,完成半年任務量的108%;新增高校科技成果轉化平臺11個,完成半年任務量的110%;科技型中小企業認定入庫2536家,完成半年任務量的181%;實現技術合同交易額120.5億元,完成半年任務量的134%。

03 新金融助力

聚焦企業發展,以秦創原為核心的西咸新區建立起覆蓋企業全生命周期的梯度培育機制和全程孵育體系,挖掘一批科技含金量高的科創企業、科創項目,強化分類指導和精準服務,重點培育“科技型中小企業、高新技術企業、瞪羚企業、上市企業”等科技型企業主體。

對于中小微企業,一方面不斷推進科技型中小企業基數倍增。西咸新區充分發揮新型研發機構、孵化器等作用,以“孵化+基金+公司”形式支持科技人員攜帶成果在區內孵化成初創企業,并為科技型中小企業提供管理運營、投資融資、市場推廣等“伙伴式、捆綁式”服務。截至目前,全省省級以上孵化載體達到461個,各級各類孵化載體在孵企業數量4.4萬家。

另一方面,不斷強化金融支持。西咸新區結合區內眾多中小微企業缺乏資本的實際,揭牌成立了秦創原資本大市場,加快“資金池”建設,發起設立秦創原科創基金20支,總規模110億元,已為250個項目投資20.41億元,通過直接、間接形式帶動相關基金返投新區資金46.37億元。

秦創原“四貸促進”金融服務工作站投入運營,聯合中國銀行等近20家金融機構,以“無形資產質押貸”“技術交易信用貸”“科技保險貸”等創新型科技金融貸款為發展重點,引進專業服務機構。目前,秦創原綜合服務平臺上線89款科技金融、科技擔保產品,累計為企業投放貸款8億多元。

對于優質科創企業,西咸新區加速聚集國內創新資源,強化高新技術企業培育,先后組織秦創原“揭榜掛帥”項目49個,發起設立了陜西電子信息產業創新聯盟,西圖數聯等5家單位被評為陜西新型研發機構。他們建立企業上市服務“一企一專班”工作制度、“金融擺渡人”服務機制。依托秦創原資本大市場,開展“企業上市體檢”。每年發布總窗口“規改股”企業清單,指導企業實施股份制改造,當前,已有16家企業被納入省級上市后備企業庫,同力重工于全國首批在北交所上市,源杰半導體2022年在科創板上市。

04 引人才聚力

為了吸引人才、留住人才,秦創原創新驅動平臺自成立以來通過人才發展體制機制改革,重點打造“科技經紀人”隊伍、“科學家+工程師”隊伍、“新雙創”隊伍,構筑起創新創業人才高地。

“科技成果轉化都要經過哪些步驟”“我們這項科研成果市場需求如何”“怎樣解決項目轉化所需的資金問題”……在秦創原綜合服務中心科技經紀人窗口,常常能聽到各種各樣的咨詢,科技經紀人總能耐心地為科研人員答疑解惑,幫助他們把科技成果轉化為一個個前景可觀的落地項目。可以說,“科技經紀人”已成為推動產業鏈和創新鏈融合的媒介。

“科學家+工程師”隊伍,是以高校和科研院所專家人才(科學家)為核心,以企業工程技術人員(工程師)等協作為基礎,形成科學家與工程師相對固定合作模式和工作機制的科研(產業)創新團隊。

西咸新區通過試點開設“理論+實踐”課程體系,讓具有成功經驗的企業家、行業專家等成為“雙創”導師,推動高校與企業、科研院所聯合培育出一批符合產業需求、創新創業實踐能力強的高層次人才,這就是“新雙創”隊伍。

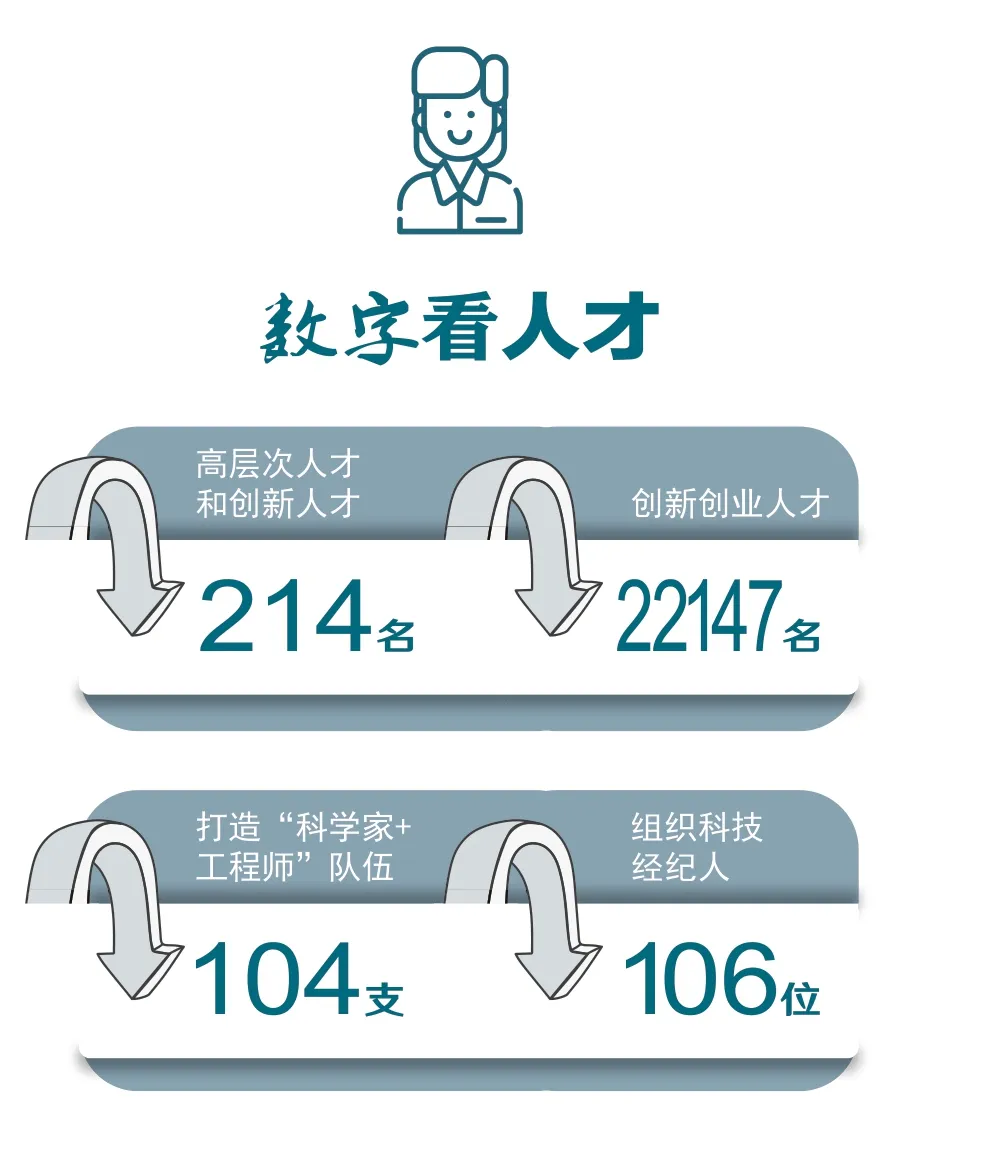

三支隊伍各有側重,但均為涵養創新人才,促進產學研深度融合作出貢獻。經過三年的發展,累計引進認定高層次人才和秦創原創新人才214名,聚集秦創原創新創業人才22147名,打造104支全國首倡的“科學家+工程師”隊伍,組織106位“懂招商+懂技術+懂金融”的科技經紀人,培養32支“新雙創”隊伍,推動創新供給與產業需求高效銜接。

濟濟多士,乃成大業。今年3月,在2023秦創原人才高峰論壇暨秦創原人才活動周上,活動發布了秦創原總窗口全球“求賢榜”。這份“求賢榜”面向全球招募人才2.5萬名,涉及西咸新區400多家企業和重點用人單位。其中,工程技能人才需求崗位2.1萬個、創業管理人才需求崗位789個、教育領域人才需求崗位1312個、高端人才需求崗位568個。可以看出秦創原不僅廣納賢才,更是求賢若渴。

與此同時,西咸新區以創新人才激勵評價機制為突破,在創新實踐中發現人才。開展人才分類認定改革試點,探索實施人才注冊制、人才動態評價“積分制”,建立健全人才工作盡職容錯免責機制,鼓勵企業建立健全核心關鍵人才薪酬制度,實施股權激勵、分紅激勵、科技成果轉化收益分享等激勵措施,最大限度地激勵科研人才勇于創新、勇攀高峰。

05 拓平臺服務

打開“秦創原綜合服務平臺”微信小程序,各類資訊隨即映入眼簾。政策服務、成果轉化、科技金融、線上路演……創客們關心的問題在這一平臺上均有收錄。不僅如此,小程序上還可以直接導鏈其他市、區平臺,方便操作與查詢。

秦創原創新驅動網絡平臺是秦創原數字化建設的線上服務載體,以數據互聯互通為基礎,深度挖掘低融合度科技大數據的價值,發揮科技資源數字化效能,打造秦創原線上“一張網”。自2021年10月初步建成并上線試運行以來,平臺累計注冊企業7206家、研發機構453家、科技服務機構1209家,提供各類科技服務3萬余項次,產生了良好的社會效益與經濟效益。

秦創原創新驅動網絡平臺打通數據壁壘、消除數據孤島,打造出陜西省科技資源數據池。秦創原創新驅動網絡平臺分類匯集了885個園區基地、718家科研機構、389家科技企業孵化載體、29811名科技人才、34972項科技成果、10266臺(套)大型科學儀器、457項科技政策等詳細數據,數據總量達800余萬條。

為解決企業研發人員匱乏、研發實力薄弱、研發水平不足等問題,秦創原創新驅動網絡平臺為企業提供精準找技術、找儀器等便捷優質的研發服務。截至2022年7月,網絡平臺已推動全省5480臺(套)儀器設備的開放共享;在線發布企業技術需求1232個,通過網絡平臺的線上撮合,解決企業技術難題639個,研發交易金額超過3.4億元。立足推進跨地區、有針對性的農業咨詢服務,在線發布涉農咨詢信息2576條,通過秦創原創新驅動網絡平臺應答,解決問題1208個。

聚焦科技企業培育和孵化載體升級,秦創原創新驅動網絡平臺為企業提供在線孵化載體認定評價、入孵項目動態管理、服務人才培訓等孵化服務。通過秦創原創新驅動網絡平臺對接了1萬余支創業團隊和初創企業入孵孵化載體,推動了2923支創業團隊注冊成立企業,協助984家企業入庫科技型中小企業,幫助696家企業認定高新技術企業。

如今,秦創原創新驅動網絡平臺不僅是秦創原數字化建設的線上服務載體,更是以數字化賦能高質量發展的陜西探索。隨著秦創原建設不斷推進,網絡平臺的數據信息將會進一步擴充,服務功能將進一步強化,應用場景將進一步豐富。