“胸外心臟按壓”章節教學設計

——以中山大學深圳校區為例

王 艷,張祜杰

(中山大學附屬第七醫院急診與災難醫學中心 廣東 深圳 518107)

心臟驟停(cardiac arrest,CA)是心臟泵血功能突然停止,引起全身血液循環中斷、意識喪失及呼吸停止,發病率約40.7/10 萬[1]。其中院外心臟驟停(out-of-hospital cardiac arrest,OHCA)占80%[2],存活率僅1%左右[3],已成為全球范圍內的重大公共衛生問題。徒手心肺復蘇術(cardio-pulmonary rescuscitation,CPR)已成為搶救CA 患者使其恢復自主呼吸和循環最有效的手段[4]。CA 搶救黃金時間是4 分鐘。據統計,第一目擊者對OHCA 患者實施CPR 率僅2%—5%,有必要對公眾進行規范化培訓和推廣CPR。

大學生文化水平相對較高,具有較強的學習、理解和接受能力,且傳播能力強、傳播知識范圍廣、施救意愿強,在高校建立完善的CPR學習和培訓體系具有重要意義[5-6]。2021 年12 月7 日中山大學附屬第七醫院(以下簡稱“我院”)心肺復蘇研究所成立以來,已向深圳包括學校在內的公眾進行多次CPR 培訓且取得了較好的效果。我院急診與災難醫學中心教研室于2023 年起在中山大學深圳校區針對非醫學專業本科生開設了“社區與家庭急救”通識課的公選課,并在課程中設置了CA 理論課及CPR 實踐課,旨在培養學生的“大健康”“大急救”意識。現將“成人胸外心臟按壓”這節課的教學設計做一總結,希望對同行有一定啟發。

1 目標明確,有的放矢

本節課教學設計嘗試采用PPT 教學及實踐操作指導相結合的方式進行該節課的實踐課教學。期望達到的教學目標:①知識目標:掌握CA 的識別、成人胸外心臟按壓操作流程。②能力目標:能夠及時、快速、準確地評估CA病人,規范、熟練地實施成人胸外心臟按壓。③情感目標:社會生活中,在遇到有人發生CA時,多一份救護責任和自信,能夠積極主動地參與到現場救護中。

基于以上教學目標,制訂了本節課的教學重點和難點。重點:CA 識別、心臟按壓操作要點。帶教方法:①原理講解;②標準動作示范;③錯誤動作示范;④課堂分組訓練。難點:心臟按壓的原理。帶教方法:①播放動畫視頻;②融入物理學等知識點。為了完成教學目標,采用案例導入、互動式、提問式、圖片、動畫、視頻、實操等多種教學手法,并融入思政元素,使事實性知識、概念性知識和程序性知識有機統一,讓學生學知識、學技能、學思想,最大限度地提高本節課的教學成效。

2 案例導入,引人入勝

2022 年5 月24 日一名中山大學深圳校區的物業工人因不小心觸電出現CA,命懸一線,經校區師生現場心肺復蘇序貫以我院院前急救醫護人員、院內醫護團隊的接力搶救,其生命被成功挽回。本節課應用該例發生在學生身邊的典型事跡進行導學設計,可與學生的生活認知形成有效對接,引起學生的好奇心和注意力、增加學生的學習興趣和積極性,有助于課堂的激活和教學質量的提升。

除此之外,CPR 操作前的重要環節是CA 的識別,而CA 識別時需要判斷環境安全。此案例的引入,可以通過觸電者所處環境是否安全的評估加深學生對環境安全評估的意識,比如是否有毒氣泄漏、是否涉及交通安全、是否在溺水環境或火災事故現場等。

3 數據展示,扣人心弦

絕大多數非醫學專業學生生活中可能從未或很少遇到CA 的病例,這在一定程度上削弱了他們學習CPR 的積極性。然而,《中國心血管疾病報告2019》指出:中國每年心源性猝死的人數超過54 萬[7],但我國CPR 存在“三低”:普及率低、醫務人員向家庭成員傳授率低、OHCA 患者復蘇成功率低[8]。因此,在案例導入后立即通過圖文結合的方式展示我國CA 的流行病學數據,通過數據引導學生更加清楚地認識到CA 并非小概率事件、學習CPR 的重要性和緊迫性、大健康背景下時代賦予學生的使命,從而激發學生認真學習此節課的興趣和使命,讓此節課的教學活潑而不失莊重。

4 視圖穿插,融會貫通

非醫學專業大學生沒有太深的醫學專業基礎,對于醫學知識的理解小到動脈搏動位置的尋找、胸廓起伏的判斷,大到高質量CPR 的原理及操作要點,均存在一定的困難。因此,課程設計中應充分利用多媒體進行教學,由淺入深,給圖片、視頻賦能,采用生動形象的圖片資源結合現場模擬人講授喉結的位置、胸鎖乳突肌的位置、頸動脈搏動的觸摸、胸外心臟按壓點的定位,給學生更強有力的視覺沖擊,以便學生更加直觀地理解授課內容。

高質量的CPR 是所有復蘇措施的基礎。本課程設計了關于CPR 按壓原理的動畫播放,通過動畫中CPR 作用原理及不規范CPR(如按壓過快或過慢、過深或過淺、是否充分回彈及按壓是否盡量保持連續等)對復蘇造成影響的演示,讓學生生動直觀地從原理上關注高質量CPR所要求的“四度”,即:速度(100—120 次/分)、力度(按壓深度5—6cm)、回彈度(充分回彈)和連續度(盡量減少按壓的中斷)。以上教學設計,符合對非醫學專業人員進行醫學教育的特殊性、可促進教學資源的整合,有助于提高學習效率和教學質量。

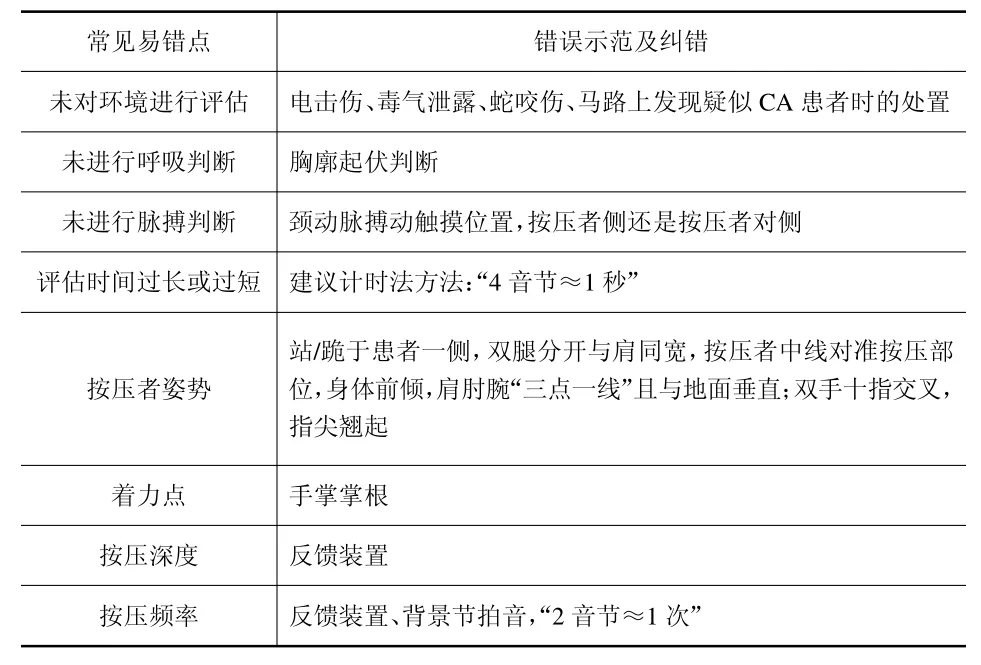

5 錯誤示范,相得益彰

CA識別的常見易錯點包括:未對環境進行評估、未進行呼吸/脈搏判斷、評估時間過長或過短;心臟按壓操作中按壓者常見的易錯點包括:姿勢、著力點、按壓深度、頻率等。以上易錯點可能導致CPR 質量低,影響患者的預后。如果只對正確動作進行講解演示而不輔以錯誤動作示范,容易導致學生對自身錯誤動作的認識模糊。本教學設計導入示錯教學法,在學生易出錯的地方進行錯誤示范操作,并展示錯誤操作導致的后果,吸引學生的注意力,并順勢引導,幫助其尋找出錯的原因,有助于學生及時、直觀地了解到在學習、實踐中產生錯誤的根源,糾正學生認知、方法、習慣上的錯誤,減少或避免錯誤動作的發生,引導學生反思總結并尋找解決錯誤問題的有效方法,起到事半功倍的教學效果。教學設計詳見表1(p115)。

表1

6 思政融入,潛移默化

2016 年10 月中共中央、國務院發布了《“健康中國2030”規劃綱要》,其中明確指出:大學生是社會急救參與最可能的重要儲備和來源。2017 年教育部發布了《高校思想政治工作質量提升工程實施綱要》,指出:大力推動以“課程思政”為目標的課堂教學改革。“大思政”格局下,把握高等學校教育發展態勢、構建卓有成效的實踐育人體系、在實踐中實現思政教育,有助于落實立德樹人的根本任務[9]。

教育具有時代性,榜樣教育可將時代精神與課程思政建設有機融合,在課程教學中融入榜樣教育,并依托榜樣教育傳遞社會主義核心價值觀具有重要意義[10]。本節課通過導入的案例中的身邊的榜樣力量,弘揚新時代精神,幫助同學牢固樹立社會主義核心價值觀。

非醫學專業人員在面臨CA 患者尤其是陌生人時,可能會有“應該由專業醫務人員急救,與我無關”的潛意識,影響救助的主動性。該節課教學設計中,充分挖掘其中的思政元素,引導同學意識到掌握胸外心臟按壓技術的重要性,將人文教育與科學教育相融通,將“敬佑生命”“快速反應”“勇于急救”“無私奉獻”“尊重科學”“隱私保護”“知行合一”“家國情懷”等思政元素通過相關的思政素材以“潤物細無聲”的方式融入教學實施中,培養學生“人人學急救,急救為人人”的理念、內化于心、外化于行。

7 節拍律動,一氣呵成

標準的心臟按壓節律對于初學者可能難以把握及形成較好的記憶,且各操作要點上容易顧此失彼。本節課程中,采用理論與實踐結合的方式,引導學生在模擬人上進行訓練,通過學生自評、互評及教師示范、點評、矯正,調動學生的學習積極性,提高學習效率。同時,在學生胸外心臟按壓操作過程中通過播放100—120 次/分的背景按壓節拍旋律,充分調動學生的視、聽、觸等感官系統,引導學生規范進行胸外心臟按壓訓練。

8 口訣總結,言簡意賅

為了便于學生深化記憶及課后復習鞏固,筆者總結了成人CPR 口訣如下:評估環境保安全,呼喚拍背或推肩。呼吸脈搏十秒看,一旦確定立即按。按壓前要定好點,乳頭連線之中間。雙腿分開與肩寬,手指交叉翹指尖。重力通過掌根傳,與地垂直肩肘腕。五六厘米后回彈,三十比二五循環。減少輪換之中斷,發現室顫立即電。心肺復蘇第一站,做好接力等院前。

通過口訣將本節課內容做一小結,并為下一節“開放氣道、人工呼吸、電除顫”課程做鋪墊,引導同學預習下節課內容及調動下節課學習的積極性。

將急診急救與教育融合、強化校園急救教學內容、促進學生具有一定的急救能力并在需要時將所學知識轉化為實踐,具有重要的現實意義[11]。我院在中山大學深圳校區推出的“家庭與社區急救”課程旨在提升大學生的“大急救”意識、提高CPR 技能和急救自信、增強團隊意識、促進相互之間的交流和協作。由于本節課系針對一般情況下的成人CA時心臟按壓技術進行講授,對于兒童、孕婦等發生CA 時的CPR 技術,筆者在教學設計中的課堂臨結束時做了啟發,并引導同學課后積極查閱相關知識,以達到觸類旁通的效果。