基于探究性學習的高中生物學課堂教學

——以“酶催化細胞的化學反應”為例

閆金玉

(上海市嘉定區中光高級中學 上海 201800)

《普通高中生物學課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱《課程標準》)指出,以探究為特點的教學不僅會直接影響核心素養中“科學思維”“科學探究”的落實,也會間接影響“生命觀念”“社會責任”兩個核心素養的達成。在課堂上合理運用探究性學習的教學方法,不僅可以培養學生學習的興趣,還能幫助學生養成獨立的思考習慣。下面以“酶催化細胞的化學反應”第一課時新授課為例,闡述探究性學習在高中生物學課堂中的應用。

1 教材分析和設計思路

本節內容選自滬科版高中生物學《必修1·分子與細胞》第四章第二節,是該節內容的第一課時,涉及酶的作用、本質和特性三個方面。本節內容建立在“蛋白質的結構與功能”和“細胞的結構”等相關知識的基礎上,進一步闡釋了酶是細胞內幾乎所有化學反應不可缺少的物質,并為后面學習細胞呼吸、光合作用等內容奠定基礎。

結合《課程標準》和教材,聚焦“酶能催化生化反應,大多數酶是蛋白質”的核心概念,教師以問題鏈的形式導入課堂,引導學生先通過問題情景構建探究學習的前概念“酶是活細胞產生的具有催化能力的生物大分子,絕大多數是蛋白質,少數是RNA”。在此基礎上,學生在觀察現象、提出問題、作出假設、設計實驗、實施實驗、分析實驗結果、得出結論等過程中學習生物學知識。同時,在已有探究實驗的基礎上,教師對探究內容進行拓展培養學生的科學探究精神。最后教師以生活中常見的加酶洗衣粉為例,使學生將知識運用于生活,落實生物學學科核心素養。

2 教學目標

(1)通過閱讀分析資料,闡明絕大多數酶的化學本質是蛋白質的事實,認同科學是在不斷探索中前進的。

(2)觀察“酶的催化作用”演示實驗,比較對照組與實驗組的實驗現象,歸納概括酶的作用特點。分析實驗設計思路,學習探究實驗的設計方法。

(3)以圖文結合的方式解釋酶具有專一性的原理,建立結構與功能相適應的生命觀,感悟酶的高效性和專一性對生命活動正常運行的重要意義。

(4)結合酶的特性相關知識,舉例說明酶在生活中的應用。

3 教學過程

3.1 創設問題情境,激發學生思考

教師以“一秒鐘我們能做什么”導入課堂,學生主動思考并回答:眨眼、呼吸等。接著,教師展示“人腦有100 億個神經細胞,每日可記錄8 600 萬次信息,在1 秒鐘之內,可產生10 萬次化學反應”的資料,讓學生直觀地感受體內快速的化學反應。教師提出問題:為什么細胞可以進行如此快速的化學反應呢? 引發學生進一步的思考,從而引出酶的概念。基于此,教師提出問題串:酶是什么物質? 酶有什么作用? 酶在哪里產生? 以問題激發學生的求知欲。學生通過閱讀教師任務單中呈現的關于酶本質的探究資料,給出酶的定義:酶是活細胞產生的具有催化能力的生物大分子,絕大多數是蛋白質,少數是RNA。

設計意圖:學生要進行科學合理的實驗探究,必須先掌握相關的知識。本環節中教師以問題吸引學生興趣,激發學生的好奇心和求知欲。接著教師又通過問題鏈的形式層層遞進,開闊學生的思維,讓學生帶著問題閱讀資料,在快速提取信息的過程中建構酶的概念,為后續科學的實驗探究儲備了知識。

3.2 引導理論探究,鍛煉學生思維

教師設問:具有催化作用的酶是否有特別之處呢? 教師利用實驗探究的一般過程引導學生逐步認識酶的本質。

3.2.1 觀察過氧化氫在常溫下的分解

教師引導學生回憶H2O2分解的反應方程式并提問:如果把H2O2溶液倒在試管中,根據化學反應方程式會看到什么現象? 學生猜測會看到試管中有氣泡產生。接著,教師演示常溫下H2O2的分解反應,學生觀察現象發現常溫下H2O2幾乎無氣泡產生。教師追問:有沒有什么方法可以加快H2O2的分解呢? 基于酶的前概念及初中在化學課上學過的無機催化劑的相關知識,學生說出酶和無機催化劑可以加快H2O2的分解。

3.2.2 提出問題

教師提問:在新鮮的動物肝臟中H2O2的水解酶較多,如何操作才能讓這些酶從動物肝臟中釋放出來呢? 學生回答:研磨。隨后,教師呈現本節課所用到新鮮肝臟研磨液和無機催化劑FeCl3兩種實驗材料,引導學生提出問題:哪種條件下H2O2分解的速率更快?

3.2.3 作出假設

教師以選擇題的形式展示問題“哪種條件下反應速率最快? A.加肝臟研磨液B.加氯化鐵”,多數學生所作出的假設為加肝臟研磨液后H2O2分解的速率更快。

3.2.4 設計實驗

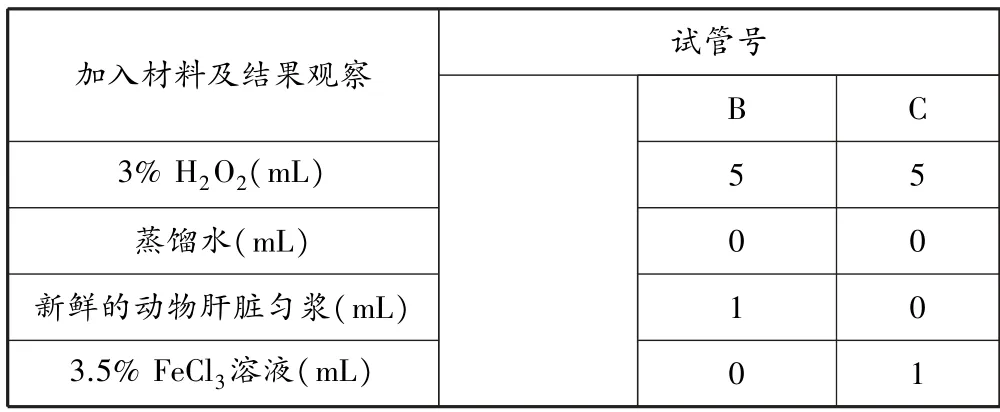

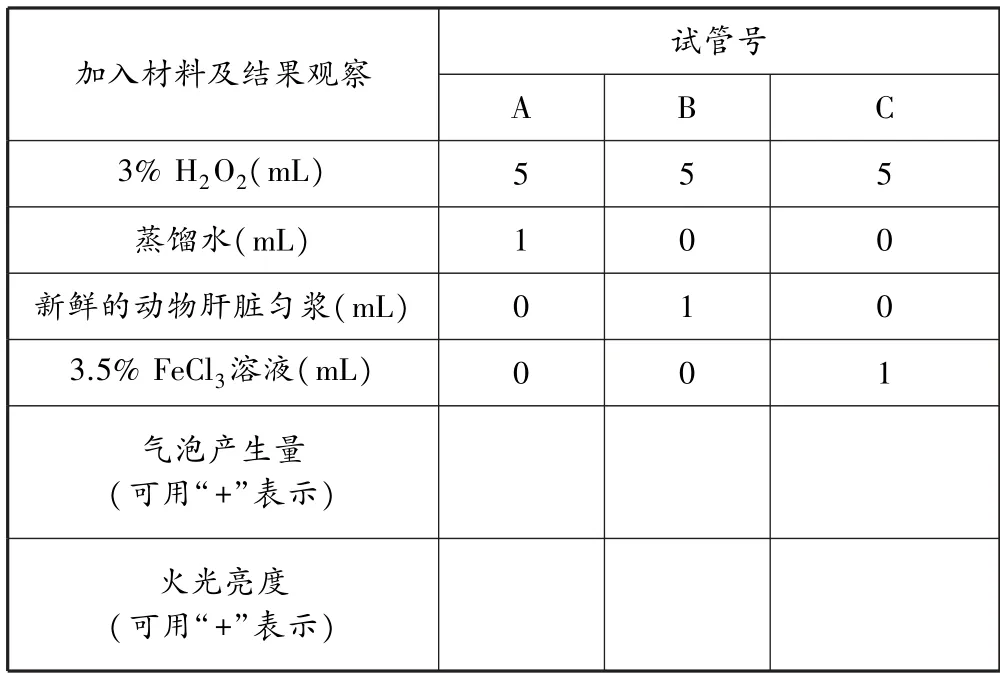

教師提出問題:我們的假設是否正確,需要通過什么去驗證? 學生回答:實驗。教師展示第一份實驗設計方案(表1),并提問:若新鮮的動物肝臟勻漿和FeCl3都能加快過氧化氫的分解,可以在試管中觀察到何種現象? 學生利用已有知識回答出有氣泡產生。教師追問:這種氣泡是什么? 有什么作用? 學生通過分析、討論問題,設計出本實驗的兩個觀測指標,即氣泡產生量和帶火星的衛生香復燃后的火光亮度。

表1 各試管中加入的材料

在此基礎上教師請學生找出實驗設計方案的不妥之處,學生思考并回答:缺少對照組。教師引導學生認識到實驗設計要遵循對照原則并請學生完善實驗設計方案(表2)。

表2 各試管中加入的材料與結果記錄表

3.2.5 實施實驗

生物學教學不僅是教師講解和演示的過程,也是師生交流、共同發展的互動過程。教師邀請一位學生協助完成“觀察酶的催化作用”的演示實驗,并由該學生走下講臺向其他學生展示實驗結果,有效地避免了部分學生因坐在后排而錯過觀察實驗現象的情況。同時,教師圍繞所看到的實驗現象與學生進行互動,引導學生感受實驗的魅力。

3.2.6 分析實驗結果

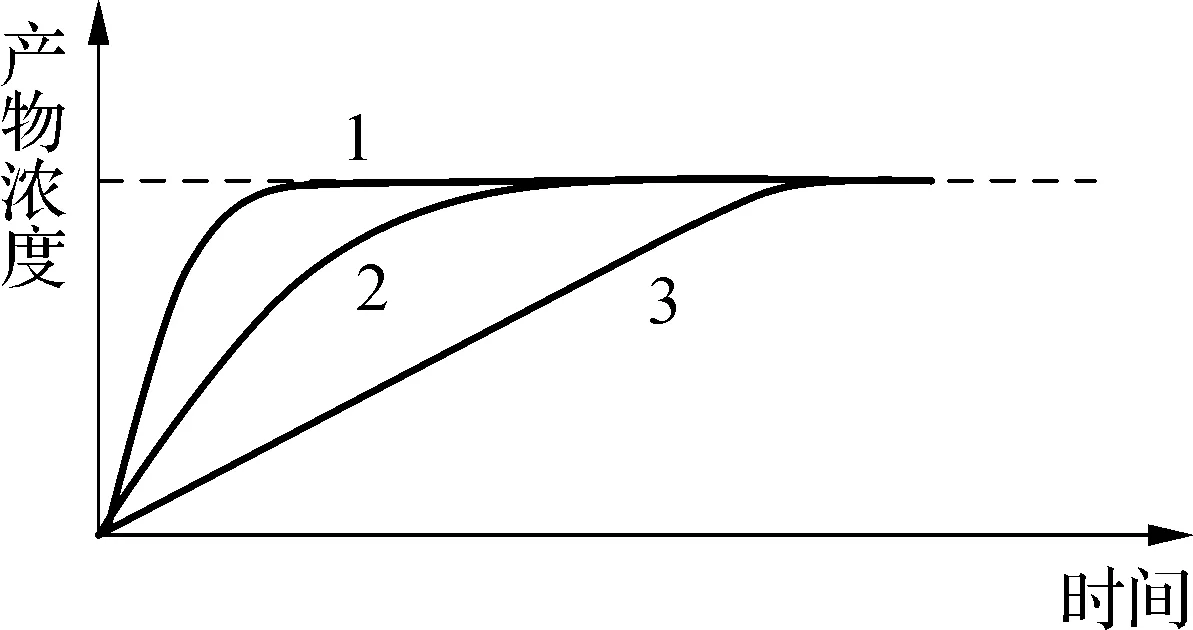

教師引導學生分析觀察“酶的催化作用”的實驗結果,并通過小組討論以下問題:①圖1 表示酶催化過氧化氫水解的化學反應,請指出A、B、C、D 分別代表什么? ②與A 試管相比,B 試管有大量氣泡產生,這說明了什么? ③與A 試管相比,C 試管有氣泡產生,這說明了什么? ④B 試管與C 試管相比,哪支試管中的反應速率快? 這又說明什么? ⑤嘗試判斷出圖2 中的1、2、3 分別對應哪支試管中的實驗結果,并說出判斷理由。

圖1 酶催化過氧化氫水解的化學反應

圖2 不同試管產物濃度變化圖

學生以小組為單位,通過對問題進行討論分析,師生共同得出:過氧化氫酶的催化效率要比無機催化劑FeCl3的催化效率高,促進學生建構酶具有高效性的概念。

3.2.7 得出結論

教師引導學生根據實驗現象及結果的分析,得出結論:酶催化的效率比無機催化劑高。

設計意圖:生物學探究性實驗需要學生具有一定的創新性思維模式,在實驗過程中要不斷地發現、解決并分析問題。教師以“常溫下過氧化氫的分解”為情景,逐步引導學生主動思考,學生具備了很強的主動性后,就能夠在探究實驗的過程中積極思考、回答問題。除此之外,教師課堂上的演示實驗由師生合作完成,可以讓課堂效率在有效的師生互動中得以提高。當學生觀察完演示實驗現象后,由小組合作討論分析實驗結果和現象,教師需要對學生的討論結果進行評價和指導,最后得出相應的結論。這種探究式學習方法引導學生逐步形成良好習慣,激發學生的探索欲望,讓學生充分體會到知識學習的過程。

3.3 拓展探究內容,培養學生探究精神

教師提出問題:別的酶是否能催化過氧化氫的分解? 過氧化氫酶能否催化其他物質分解? 如何進行進一步實驗探究? 學生以小組為單位在已有實驗的基礎上設計出兩種實驗方案:①在一支新的試管中加入5 mL 3% H2O2溶液和1 mL 淀粉酶溶液,與B 試管比較氣泡的產生量。②在一支新的試管中加入5 mL淀粉溶液和1 mL 新鮮的豬肝勻漿溶液,與B 試管比較氣泡的產生量。教師請兩位學生根據自己組內的實驗設計方案進行演示實驗,學生觀察實驗現象,得出酶還具有專一性的特點。

教師展示任務:結合教材77 頁的圖文材料,嘗試解釋酶具有專一性的原因。學生通過閱讀教材,提取有效信息,歸納概括出酶具有專一性的原因為不同種類酶的活性中心結構不同,所以催化的底物就不同。教師追問:細胞中酶的專一性和高效性對于細胞的代謝有何重要意義? 并以卡塔爾世界杯中的足球運動員為例,引導學生認識到足球運動員體內供能的化學反應如果低效進行,運動員就無法快速地踢球。學生根據教師提示,說出酶具有高效性的意義。在此基礎上,教師進一步引導學生總結酶具有專一性的意義。

設計意圖:在已有探究實驗的基礎上,對探究內容進行拓展,是對生物學知識的有效深化,是思維能力的形成和發展。本環節中教師在學生已有知識的水平上,提出更高層次的問題,激勵學生繼續探究,有利于拓展學生的思維能力,培養探究精神。同時,通過組織學生閱讀教材,提取信息,以圖文結合的方式解釋酶具有專一性的原理,建立結構與功能相適應的生命觀,感悟酶的高效性和專一性對生命活動正常運行具有重要意義。

3.4 生活化教學,增強學生社會責任感

教師展示加酶洗衣粉的洗衣說明,并引導學生閱讀資料:“加酶洗衣粉中添加了多種酶制劑,其中主要添加了蛋白酶制劑和脂肪酶制劑,這些酶制劑不僅有效地清除衣物上的污漬,而且對人體沒有毒害作用,所以深受人們的普遍歡迎。加酶洗衣粉使用溫水溶解洗衣粉洗滌效果最佳,絲綢、羊毛質地的衣服不適合用加酶洗衣粉洗滌。”在此基礎上,教師提出問題:為什么棉、麻、化纖等質地的衣服可以用加酶洗衣粉洗滌,而絲綢、羊毛質地的衣服不適合用加酶洗衣粉洗滌? 學生閱讀資料后小組討論分析,并嘗試利用酶的專一性說明,加酶洗衣粉中的蛋白酶只能水解絲綢、羊毛質地衣服中的蛋白質,而不能水解棉、麻、化纖等質地衣服中的其他成分。最后教師布置課后思考題:為什么溫水溶解洗衣粉洗滌效果最佳?

設計意圖:生活化教學可以減輕學生的理解負擔,提高學習興趣,增強學習信心。本環節中,學生從探究學習的過程中已經認識到酶的作用特點,貼近生活的例子可以提高學生學以致用的能力。學生將知識運用于生活,綜合能力得到了明顯的增強。而課后思考題的設置為第二課時的學習打下基礎。

4 教學反思

本節課結合具體的教學內容,以探究式教學為主,采用多種不同的教學方法達到教學目標。教師以問題鏈的形式導入課堂,激發學生的興趣,學生帶著興趣閱讀資料,快速提取信息,為探究實驗儲備知識。在整個探究式教學的環節中,學生在教師的引導下通過小組合作、自主思考等方式,積極地參與到了課堂學習中。學生在小組合作的過程中積極交流,分享實驗結果,提升了學生的團隊協作能力。探究實驗后,教師提出整合度更高的問題以鼓勵學生繼續探究,創造了活躍的思維主體,利于提高學生的思維能力,培養科學探究精神。最后,生活化的教學使學生能夠利用所學知識,嘗試解決現實生活中的問題,從而提升學生的社會責任感。