蘊藏在影像里的大同文化

閆東艷 喬瑛

“是小喬吧!”

“對對,是我,老師。”

“來,快進來。”

這是我第一次在醫院見到劉晉川老師。

那天,我站在樓梯間平臺門口,斜對面便是神經科主任辦公室,因離約定時間還有近半小時,決心還是等到九點再敲門進去。此時,走廊的另一頭,一位身著白大褂、身形清瘦的醫護人員朝這邊走來,走近看清臉時,認出是劉老師。本想上前打招呼,又擔心老師這半個小時有別的工作要做,決定還是再等等。便錯開與老師對視的眼神,再往樓梯間門旁挪了一步,好讓老師看不到我。結果這一動反而更顯眼,被老師看出我的不自在,猜想到我可能是小喬,便走上前來詢問。

與劉老師見面當天約的是周六早上九點,在老師辦公室相談,恰是他查房回來。期間,時不時有病人前來問診,或是電話詢問或是親身前往,無一例外,老師總是耐心回答。

如果說看病救人是劉老師雙面人生中的一面,拍照記錄則是他人生中的另一面。可能比醫生生涯遲了幾年,但也持續了很長時間。上世紀九十年代開始接觸攝影,經歷了相機從膠片到數碼的演變,也經歷了從門外漢到“攝影大咖”的過程。劉老師的攝影作品曾在中國文化報、人民攝影報、山西畫報、環球人文地理雜志、大同日報、大同晚報等媒體多次發表。

影像:永存的記憶

2014年,“百位大同文化人物肖像——劉晉川攝影作品展”在中國雕塑館成功舉辦。講述到那天辦展的場景時,劉老師的眼睛一下子就亮了起來,眼神里藏不住的開心與興奮。

那天展出安排在雕塑館二樓的一個大廳,102幅一米多大的人物肖像把整個廳圍了一個大圈兒。拍攝對象有作家、藝術家、學者,他們當中有魯迅文學獎的獲得者,有趙樹理文學獎獲得者,有戲劇梅花獎獲得者,也有作品被聯合國教科文組織認定為亞太地區優秀音樂教材的詞作者等等,他們是大同籍或曾在大同長期工作過的文化人士,但無一例外,他們都是優秀大同文化的傳承人、創造者,都是大同文化人的驕傲。

開辦一場屬于自己的影展,每個攝影人的夢想莫過于此,而讓他充滿開心與感激的,又不止于此。開展當天去了有300多人,從9點鐘開展,一直看到中午12點,人們久久不散。102位拍攝對象,半數都前來為他站臺喝彩,任誰看都感動,也包括劉老師。

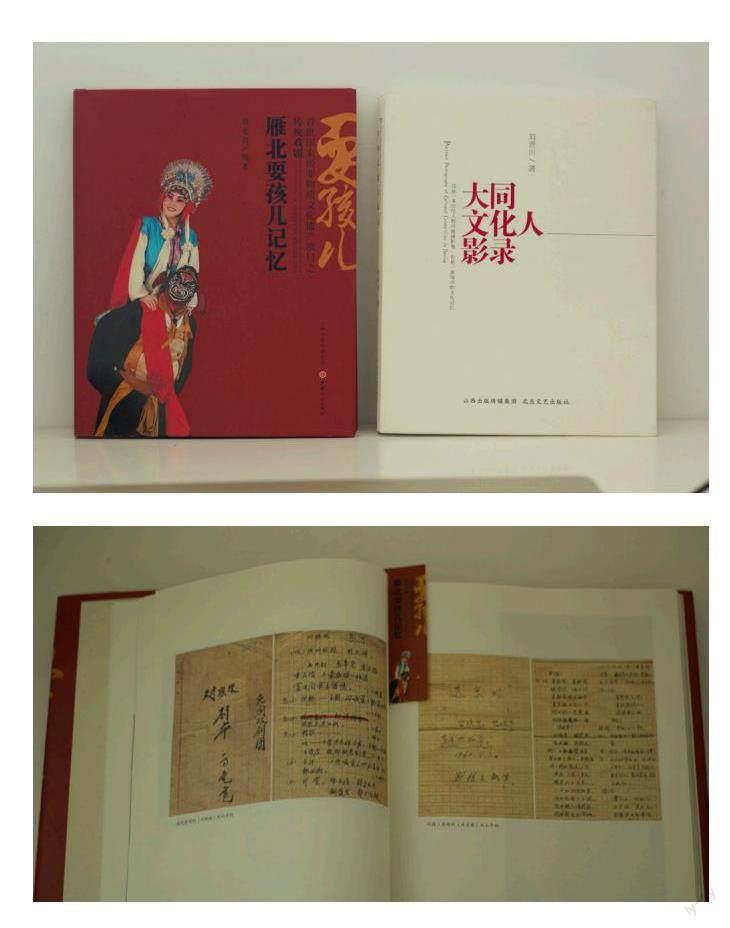

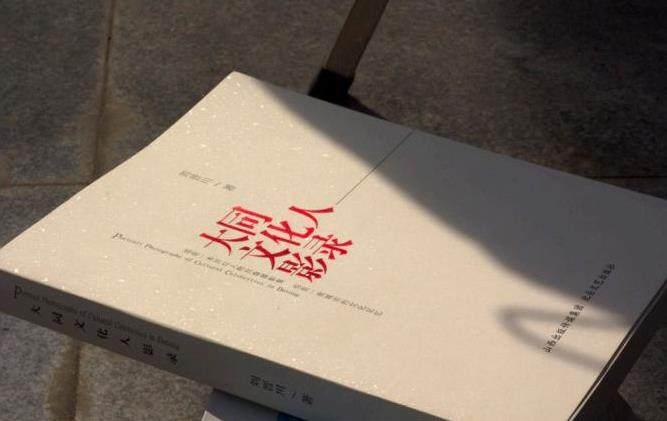

《大同文化人影錄》和《雁北耍孩兒記憶》是劉老師近年最重量級的兩部作品。最初在大同市圖書館方志館找到這兩本書時,就被它制作精美的外觀所吸引。兩本書大小一樣,因為是影像集,所以會比常見的書大一圈兒,體積更大,紙張也十分厚實,拿在手上都是沉甸甸的。兩本書主色調一紅一白,《大同文化人影錄》以閃著金箔的白色紙為底,紅色標題印在上方,閃爍的金箔仿佛是一位位文化名人閃閃發光的歲月,低調內斂,卻又抑制不住的光彩;《雁北耍孩兒記憶》封面最搶眼的莫過于“豬八戒背媳婦”的劇照,八戒憨厚愚鈍,小娘子婀娜嫵媚。

兩本書雖都是影像集,靈感來源則不同。《大同文化人影錄》的選題來自偶然,一次,劉老師瀏覽到清華大學鄧偉教授出版的《中國文化人影錄》,想著自己所生活的這座城市——大同,24座歷史文化名城之一,厚重的歷史孕育了輝煌燦爛的地方文化,而人又是歷史和文化的主體,反映著城市的精神面貌,其中又以文化人最為突出,各行各業里的優秀人才,也成為展示文化名城的一張絢麗名片。就這樣,劉老師敲定了攝影生涯的第一個主題,拍攝大同的文化人。《雁北耍孩兒記憶》則是多年拍攝積累慢慢涌現出來的主題,雖是文化人這本書出版得早,但要說哪個拍得早、時間長,非耍孩兒莫屬了。一開始也并沒有想著要做哪個選題,但當手里耍孩兒的照片慢慢攢到數千張時,才慢慢萌生了把耍孩兒戲編成圖片故事做一個影展的想法。

劉老師第一次看到耍孩兒戲時,是在大同郊外的一個農家院子里,沒有華麗的戲臺,更沒有身著華服的演員,地地道道的農民,卻唱得有板有眼,深深吸引住了這個重慶漢子。從那時起,劉老師便癡迷于這個流傳于雁北地區的小劇種。觀看演出、走訪劇團、拜訪演員,一點點走進這個古老劇種,再用影像的方式將它展現出來,帶到大眾面前。

2011年冬天,“戲曲活化石雁北耍孩兒——劉晉川攝影展”在大同市工人文化宮成功展出。展出當天,劉老師特意邀請了耍孩兒劇團的演員來到現場,表演《扇墳》的精彩片段。表演結束后,身穿縞素孝衣的小娘子穿梭在場館里,時不時駐足在照片前觀看,真是叫人慌了神。一時不知是像中人出了像,還是眼前人入了像,只覺精彩!

在大同市工人文化宮展覽結束后,又被邀請前往大同圖書館、云岡畫院繼續展出,觀眾達數千人。第二年,受邀到山西省圖書館演出,后又在全省多地圖書館巡回演出,頗受好評。這兩年,耍孩兒的故事被更多人知曉,更多人了解到這個來自雁北地區古老的小劇種,這個戲劇史上的活化石,這個亟需搶救和保護的非物質文化遺產。劉老師用影像的形式,生動再現了國家級非物質文化遺產保護項目——一個彌足珍貴的小劇種,這遠遠超過影像本身的意義。

耍孩兒攝影展的成功舉辦,更加激勵起劉老師為耍孩兒做更多事情的決心,劉老師和耍孩兒的故事還在繼續。2019年《雁北耍孩兒記憶》在大同市圖書館舉行了出版研討會暨首發式,隨后新華社客戶端發表《雁北耍孩兒記憶》出版首發消息,閱讀量達50多萬。這一次,這個富有魅力的古老劇種走出雁北,被全國各地更多的人所知曉。

正如劉老師朋友所言,這十多年的奔波儼然使劉老師成為了一名耍孩兒劇種的“專業研究學者”。2011年影展的成功舉辦,打開了劇團負責人的心扉,也獲得了劇團主創人員的信任,劉老師雖不在團里就職,但劇團早已把他看作自己人,后來只要劇團有什么演出活動,都會知會劉老師一聲,看看有沒有需要的拍攝素材。《雁北耍孩兒記憶》里,除了精采絕妙的劇照,耍孩兒建團以來60年的發展歷程都得以一一梳理記錄。那些曾經繁榮如今荒涼的老戲臺,那些曾步態輕盈到現在步履蹣跚的老演員,那些發生在臺前幕后的故事,都在此得到記錄。據劉老師介紹,上世紀60年代,曾有些戲曲專家、學者研究耍孩兒劇本及音樂,整理出版了一些珍貴的文字資料,但由于一些歷史原因及1969年劇團解散,存留下來的影像及文字資料極其稀少。為彌補這一遺憾,他選擇籌劃編著一本圖文并茂記錄大同耍孩兒劇種的歷史及其發展方面的書籍,為保護和傳承大同的非物質文化遺產貢獻一份自己的力量。

于是,以1954年成立耍孩兒劇團作為開始,找尋上世紀五六十年代耍孩兒劇團的演員,這些演員的平均年齡都在八十歲。當年拜訪時,第一任劇團指導員已是88歲高齡,劉老師也隱約覺得有些事再不做就真的來不及了,便加快節奏,抓緊采訪。他深知每一次拜訪的珍貴,總是將相機、三腳架、筆記本電腦、掃描儀一次性都帶上,盡量一次把事情辦成,既節約時間,也省的一次次麻煩這些老藝人們。采訪中,每獲得一張老照片或是收獲一段人物口述,都讓他滿是激動,而每當他看到有些資料已經消失或正在消失時,更是心急如焚。采訪奔波兩年,查閱整理資料三年,再匯總這些年一直拍攝積累的照片,講述出耍孩兒建團以來六十多年的故事,時空的變遷、劇團的更替、耍孩兒劇種發展現狀的艱辛,都讓人心生感慨。

在外人看來,劉老師所做的根本就是一件“費力不討好的事情”。不過這“費力不討好的事情”終究還是被他做成了。“還是因為熱愛,發自內心的喜歡”,熱愛大同、熱愛大同文化,所有的情感,終都凝結在這本沉甸甸的《雁北耍孩兒記憶》中了。他很開心,將這些散落在各個角落,快要被遺忘的記憶碎片串聯在一起,收集、整理、保存、編著、出版,成為大同文化的集體記憶。

當問到關于這些年手里積攢下的資料時,劉老師說,未來如果有人需要這樣的資料,無論是文字或圖片、視頻或音頻,只要是他有的,一定悉數提供,全部無償。他希望將這些他發自內心熱愛的大同文化,被更多人看到、被更多人記住,希望讓更多的人領略這座城市的文化魅力,感受到它深厚的文化底蘊;讓更多的人一起加入到繼承、保護、發揚大同文化的行列中。

吹盡狂沙始到金

“就是委屈的,好像要大哭一場的感覺”,劉老師說。

拍攝《大同文化人影錄》那年,“仿佛是不曾歇息的一年”。在完成日常工作外,每周一天的休息時間,都被用來搞拍攝了。那年他也到了知天命之年。要拍攝一百多位文化名人,平均下來一周也得拍兩個人,他總是上午跑一個地兒,下午又騎著車跑到另一個地兒,有時甚至一天要拍三位文化人。這一百多位被拍攝者,有的住在城區,有的住在郊區或地方縣市,這都是比較好的情況,起碼不用離開大同。而有些拍攝對象已不在大同定居,他就要奔波到省會太原,又或是到首都北京了。“但我只要下了決心做,就不怕這里頭的艱辛”,耗費時間也罷、耗費精力也罷,只要能把照片拍好,累一點就累一點。

撥云見日終有時,守得云開見月明。

當問到是否有被拒絕的經歷,劉老師說是常有的事,拒絕就拒絕,要理解人家。他解釋到,要理解一些文化名人的心理,年輕時面容姣好,上了年歲容顏改變,不愿留下年老的照片;另外一些是因為人與人之間的不熟悉、不信任而滋生的,就要多聯系、多溝通,消除隔閡,畢竟真誠破萬難。有的拍攝對象在了解劉老師的人品后積極配合拍攝,但也有多次登門拜訪無果,只能就此作罷的拍攝對象。總之,失敗是常事,堅持是常態。功夫不負有心人,最終還是拍到了102位大同文化人。最后,一本制作精良,紙張厚實的人物肖像畫冊就這樣閃亮登場。我們翻開的可能只是一本書,書的背后則是劉老師兩年辛勤付出的故事:是奔波三地、輾轉拍照的一年;是籌集資金、排版審核的一年。書的內容則是大同文化人縮影的一生,是他們為大同文化事業做出卓越貢獻的一生。

2015年,在大同市圖書館館長的引薦下,前往太原舉辦“大同文化人物肖像劉晉川攝影作品展”。原計劃與朋友一同驅車前往,但當一切公告發布完畢,一場突如其來的大雪,打亂了所有計劃。大雪后高速封閉,堵住了劉老師前往省城的路,可那時再不走就真的來不及了,影展消息已發出,太原那邊的場館也已經準備就緒,除了還滯留在大同的劉老師。最后多方幫忙,終于搞到了一張大同到太原的火車站票,就這樣,劉老師肩背雙肩包,手抱一摞書,再扛一捆大海報,五個小時站到了太原,大同文化人攝影展在太原得以亮相。

如果說文化人拍攝的難點在于如何聯系這一百多位文化名人,耍孩兒拍攝項目則難在如何從繁雜的照片資料中理出順序。首先作者得自己有想法,不然拿著一堆散亂的照片給編輯,編輯也無從下手。在朋友的建議下,劉老師決定以圖文并茂的方式對耍孩兒的發展史做一次全面而系統的回溯與整理。完完全全的跨行,一切都得學習。收集資料,采訪老藝術家,理出歷史脈絡,辨別資料價值,方方面面都得學,方方面面都有困難。那年鄉下下著大雪,去寺廟拜訪一位已經皈依佛門的耍孩兒老藝人,正值寒冬臘月的天氣,又是在室外等候了大半天,甚是難熬,幸得寺廟工作人員幫忙,最終得以與老人交談。老人感動于劉老師對耍孩兒的執著和認知,有些記憶雖已模糊,還是努力幫他回想那些過往的生活,補充了不少珍貴的資料。這已經算是順利的,有些不順利的采訪甚至連耍孩兒藝人的面都沒見到。“我深知采訪的不易”,想來這便是劉老師慷慨接受我采訪的原因吧。

在聊到《大同城墻百年影像》這本書時,劉老師從書桌角落將這本書的前三稿都抱了出來。他說,審稿是圖書出版最重要的環節,出版物雖做不到零錯誤,但也得朝著這個方向無限趨近。編輯三審三校,他自然也得跟著一遍遍校訂,一頁一頁上都留著他拿鉛筆做的標記,這塊兒的逗號要不要留,那塊兒結尾的句號要不要刪等等諸如此類。經過這番折騰,內里的書頁早已散落,打開再合上書頁,總得在桌子上墩好幾下,才能聚攏對齊。從第一稿到第三稿,無論是版面還是文字,都有較大改動。四百多張圖片調整刪減到三百多張,配以五萬余文字,系統講述大同城墻的變遷,并對城墻歷史展開百年回望。

回憶起出版這些書,劉老師嘆了口氣說到:“現在如果再讓做一遍這些事情,我可能真的做不下來了”。真是初生牛犢不怕虎,現在回憶起,劉老師也是很佩服當時的那股勇氣。畢竟是外行,三本書,每一個主題都是一個新的領域,古建保護、人像攝影、戲曲小劇種。一點一點查資料,一點一點學習,一點一點拍,都是積累很多年的東西。醫生生活本就繁忙,坐診、看病、查房、手術,以及行業內不停的考試,既得查醫學資料,又要跨行學這些,便有人質疑他,這些東西真的都是他一個人、一個大夫,憑一己之力做出來的嗎?從拍照辦影展,到編輯出版這中間,有著裝幀設計、編輯校訂、審核出版等復雜的程序,這一項項,他能有這么多時間嗎?他可是醫生,一周只歇息一天,他有這么大精力?事實證明,他確實有。劉老師說:“我也沒啥別的愛好,就是寫寫畫畫,拍拍照片,這二三十年里,除了工作,也就只干這事了。”別人可能下下棋、打打牌、喝喝茶來放松身心,他覺得到外面走走拍拍更放松罷了。好了,問題又來了,既然是放松,怎么又會想著搞影展、出書,“一開始也確實沒想著,只是拍了幾年,攝影技術越來越熟練,對攝影越來越了解,覺得攝影的目的最終還是要記錄,要紀實”,劉老師如是說。

道并行而不相悖

關于工作和愛好如何兼顧的問題,劉老師的答案是“首先得把本職工作做好”,這也是他平衡工作和業余愛好的法則。

關于醫生,很早就結緣了。17歲高中畢業,便進入部隊當兵,兵種是衛生兵,四年軍旅生涯結束后,選擇在神經外科進一步學習。至于為什么是神經外科,因為很神秘。神經外科,醫學中最年輕、最復雜而又發展最快的一門學科。劉老師說,當時研究腦神經系統可是一件很神秘的事。就這樣入了行,開啟了幾十年如一日的醫生生涯。而近幾十年,科學技術的發展也推動著神經外科的飛速發展。技術的發展進步,意味著人也得一直學習更新,很苦很枯燥,但也只能是學。扎進資料堆里學,撲在電腦上學,后來手機也能查資料了,手機上也接著學,日復一日,年復一年,周而復始,劉老師成為了院里元老級人物。

拿起窗臺上的玻璃相框,劉老師說,這是2006年與朋友一起在西藏自駕旅行的合照。一行人駕車前往西藏,光在路上就開了二十多天,一段熱血又青春的歷程。在我的設想中,劉老師的前半生應該有很多這樣豐富的經歷,拿著相機,游歷祖國的大好河山。他搖搖頭說,“條件不允許,醫生太忙了”。一周一天的休息時間,限制了他的活動范圍只能是大同周邊。劉老師得留下來對自己的職業負責,對自己的病人負責。不過,這倒也給劉老師提供了一種反向思路,就以大同為發散點,立足大同,拍攝身邊的東西:身邊的人、生活的城、傳唱的戲。拍攝城墻修復的照片時,正值夏天,施工隊五六點起,他就五六點跟著拍,拍完后正趕八點上班,五點下班后又接著拍,從城墻施工維修的第一鍬土,到最后城墻的合攏,關鍵的節點是一點兒也沒落下,工作也一點兒沒落下。拍攝耍孩兒藝人時,白天下了班,他便開始拜訪城區里的老藝人,距離稍遠的就利用周末一天的時間往返于大同周邊縣市,就這樣拍了幾年,手里攢下不少照片。

在醫院,劉老師不僅是神經外科主心骨,更是醫院的文化宣傳工作主力軍,寫字、出板報、拍攝資料、設計畫冊,均是能手。他說,自己的興趣愛好得以發揮,既能收獲領導同事的認可,還能給企業文化增光添彩。很多人初識他時,并不知道他的醫生身份,只當他是一個倔強的攝影愛好者。熟識后,才知道了他的醫生身份,出于對他本人人品的信任,選擇了信任他的專業能力,來到他所在的醫院看病問診,而劉老師則用自己的實力做出了證明,沒有辜負文化人朋友們的信任。在問到“成名”對他的生活有什么影響時,劉老師回答到,一來是沒有“出名”這說,二來是確實沒啥影響,還是該干啥干啥,“我還是那個治病救人的醫生,要真說有啥影響,倒是來找我看病的文化人變多了”,劉老師笑著調侃到。在他身上,工作和愛好得到了很好的交融。

“做一件事,付出了,得到了,這就非常幸運了”。劉老師說他在攝影圈兒這么多年,比他攝影技術好的大有人在,他們手里珍貴的照片更是數不勝數,但有些人確實是有心無力,不管是身體條件還是經濟條件都不允許,又或是付出了很多卻沒有得到。而他這樣一個普普通通的醫生,平平無奇的市民,在付出努力后得到了回報,實現了自己的心愿。他講到一位以文字為生的朋友的故事,自是熟知朋友的才華,可對他變現困難也深感無力。因而另一方面,劉老師也很感激醫生這份工作,給予了他一份穩定的生活來源,既能養家糊口,還能培養興趣愛好,購買一些攝影器材。

醫生也好,工作也罷,都是他人生中很重要的部分。劉老師說,他滿足于朋友偶爾不舒服時的電話咨詢,也滿足于病人問診時信任的目光。醫生這個職業,一開始確實只是一份養家糊口的工作,滿足于從中獲取的一份酬勞。可就是在這樣日復一日的枯燥工作中,發現了自身的價值,被人需要的感覺,一份自己存在的意義,這是工作額外帶給他的收獲。談論到關于退休的問題時,劉老師的回答是,“不覺得自己是個老人”,雖然年齡的數字顯示已是花甲老人,但自己不想服老,“年輕人能干的我也能干,年輕人不能干的我還能干”,不過他在最后又輕聲說到“真到那一天,還是得把機會留給更多的年輕人”。

冥冥之中皆是緣

劉老師父親是重慶人,母親是大同人。因父親工作原因,成年后跟隨來到大同,便一直留在了本地,算是半個大同人,但他卻把完整的愛都留給了這片火熱的土地,用鏡頭記錄下這座城市,表達著對它的熱愛。劉老師是1960年生人,當時正處比較困難時期,家里沒有閑錢給他發展業余愛好,唯一喜歡并持續多年的就是寫寫畫畫,寫大字報、寫春聯、畫板報,辦公室窗臺上的筆筒里是他用了幾十年的舊毛筆,或許就是這些為他后來接觸攝影提供了美術功底吧。

劉老師起初開始拍攝時,選擇的拍攝對象也都是漂亮的花花草草、美麗的自然風光。當他的攝影技術越來越嫻熟,照片也越來越精美,手里的“美圖”也越來越多時,他突然覺得這樣漫無目的的海量拍攝下去,無非是把“美”打包起來的一種自我欣賞,哪怕把這些“美圖”仔仔細細珍藏起來,也只能是一種個人記憶,如果能把個人記憶變成一種公共記憶,這樣的東西也才有留下來的價值吧。可什么東西值得成為一種公共記憶呢?偶然一天,劉老師看到瑞典藝術史學者喜仁龍出版的《北京的城墻與城門》,他驚嘆一位外國友人對中國文化的癡迷,同時仿佛也找到了自己的方向。攝影不應該只是一種愛好,而是通過攝影,有目的的記錄一種文化,表達一種主題。他的拍攝主題及方向最終定格在了大同文化領域,用影像的方式挖掘、記錄、保存他所熱愛的這片土地,所熱愛的地方文化。

關于家里人如何看待他搞攝影這件事,“不反對就是最大的支持了”,劉老師說。相比于其他工作,醫生本就繁忙,再加上他還把一周一天的休息時間用于業余愛好,自然就意味著付出在家庭上的時間會減少,這是沒辦法的事情,必須做出取舍。劉老師也想在閑暇的時候陪陪小外孫,享享天倫之樂,但他知道時不我待,得速戰速決,出版第一本書時已經54歲,精力不允許他把每本書的戰線拖得太長,“時間嘛,擠一擠總還是有的”。劉老師很感激家人對自己的理解,作為父母的兒子、妻子的丈夫、女兒的父親,那幾年忙于拍攝的時候,確實疏于照顧家庭,但他的家人們還是選擇支持他,在他還沒做出什么名堂的時候就選擇支持他。

在劉老師寫的《父親的鄉愁》中曾回憶道,父親在他出版《大同文化人影錄》的幾個月前去世,在臨終前幾天還一直關注著書籍的編輯情況,鼓勵他一定要把書出版,資金要是有困難需要資助就給他說。“沒有他們的支持我完不成這件事”,劉老師感慨到。

2007年,他的作品榮獲中國·陽高杏花節優秀獎;2010年獲大同市第二屆職工文化博覽銀獎;2011年,他的攝影作品在CCTV攝影頻道展播,同年在大同舉辦“雁北耍孩兒劉晉川攝影作品展”,次年該展在山西省圖書館、太原市圖書館及省內其他圖書館巡回展出;2013年獲大同市“工人藝術家”稱號;2014年出版《大同文化人影錄》并在中國雕塑博物館舉辦“百位大同文化人物肖像劉晉川攝影作品展”;2015年在山西省圖書館舉辦“大同文化人物肖像劉晉川攝影作品展”,同年在“影像的力量”中國(大同)國際攝影文化展上,獲得“組委會特別獎”;2019年出版《雁北耍孩兒記憶》;今年,《大同城墻百年影像》即將出版,與前面的兩部作品一起構成古城記憶三部曲,共同講述那人、那戲、那城的故事。

作家用文字記錄,音樂家用音符記錄,攝影家用照片記錄,劉老師用他的鏡頭,挖掘記錄著他摯愛的大同文化,這就是影像的意義。正如新華社領銜編輯陳小波為他所作的跋中提到:“攝影史認同的是攝影的擔當,留下的是那些為當下人類存在境遇作證的有重量的圖片。劉晉川以一己之力為故鄉的杰出靈魂留下珍貴影像文本,故鄉會記住他,攝影史會記住他”。