基于社會網絡的高校科研合作網絡分析研究

——以江蘇地區綜合類理工高校為例

姚相宜

(南京工業職業技術大學,江蘇南京 210000)

0 引言

社會網絡作為一種社會學研究視角,通過描述和測量行動者之間的關系或通過這些關系流動的各種有形或無形的東西,如信息、資源等,建立基于節點相互連接的社會組織形式,從而對群體對象的規律模式進行分析研究[1]。科研合作網絡作為社會網絡展現形式的一種,可以直觀展現科研工作的學術與地域聯系、合作程度、影響力等,在近年來也受到廣大學者的關注與研究[2]。但是,目前科研合作網絡的研究對象主要涉及京津冀、粵港澳等地域高校,尚未有學者關注江蘇省內高校間的科研合作。江蘇省作為擁有高校數量全國第二,部屬10 所、省屬33 所的高水平大學集聚地,其展現的區域特點、集聚特征、學科方向、未來發展都具有一定的研究意義。基于此,以江蘇省理工類本科大學的科研合作狀況作為研究對象,對知網數據庫中高校合著的論文數量進行定量分析,探索江蘇省高校間科研合作的現狀與結構,以期為未來高校集群發展和科研協調創新打下基礎。

1 研究方法與數據

1.1 研究方法

科研合作網絡以社會網絡為表現形式,將每所高校視為網絡的節點,高校之間科研合作視為網絡的連線,以此得到多個節點與各節點之間的連線組成的集合。為消除合作規模對科研合作分析產生的誤差,使用Salton 指數對科研合作強度進行優化[3]。Salton 指數:

其中,nij為高校i與高校j之間合作發表的論文數量,Ci和Cj分別表示兩高校在樣本中發表的論文總數。將基于合作頻次數量的合作關系模型轉化為基于合作強度的模型,Salton 指數越大,表明兩所高校之間的合作傾向越強。

基于社會網絡分析方法,利用UCINET 軟件通過節點中心性、節點“核心一邊緣”以及塊模型結構等對樣本高校的科研合作矩陣進行分析,并將高校科研合作現狀與特征進行展示。

1.2 數據來源

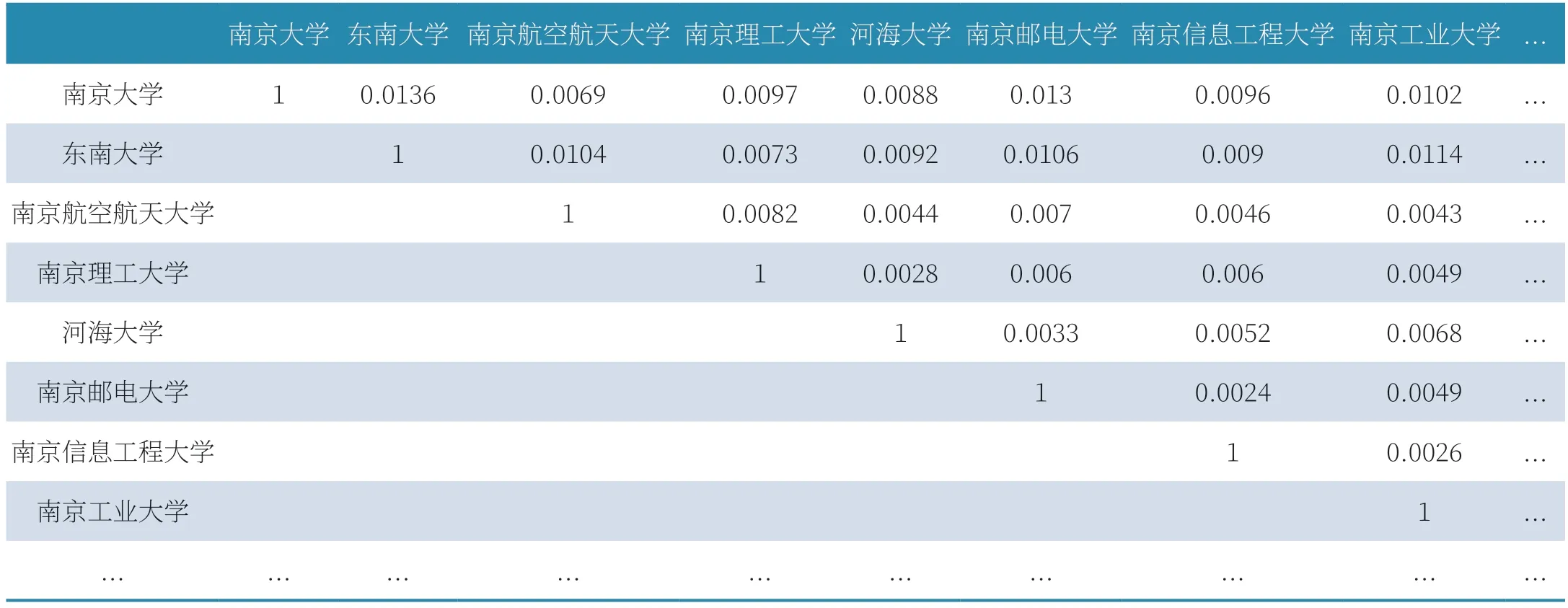

鑒于高校科研合作的頻次較多、范圍較廣,選擇江蘇省內16 所理工綜合公辦本科大學為樣本對象,見表1;選擇CNKI 數據庫中各學校發表時間為2000—2023 年的論文數據作為基礎,科研合作選取同時兩所學校合作發表論文,數據采集時間為2022 年5 月30 日。經過計算,16 所高校間的合作強度矩陣如表2 所示。

表1 江蘇地區綜合理工高校名單

表2 高校科研合作強度矩陣

2 結果分析

2.1 網絡結構分析

在社會網絡分析中,中心度表示點的中心性,反映了節點在網絡中的核心地位。在科研合作網絡中,節點代表高校,連線代表高校之間的合作,中心度越大表明該高校在地區科研合作中的地位越高[4]。從標準中心度入手,通過UCINET 對高校科研合作的影響能力進行分析。此外,“核心—邊緣”結構理論是根據網絡中節點之間聯系的緊密程度,將網絡中的節點分為核心區域與邊緣區域,代表節點在網絡結構中的層次[5],計算結果如表3 所示。

表3 高校中心度與核心分布情況

對計算結果分析發現,科研合作網絡中高校的中心度整體情況與核心值情況相對一致。處于絕對核心位置為部署高校,分別為南京大學、東南大學、南京航空航天大學、南京理工大學;處于次核心的高校為江蘇大學、河海大學、南京郵電大學、南京工業大學,這些學校在科研合作過程中發揮重要作用。處于邊緣的高校則主要為普通本科高校或是具有典型學科研究特色的高校。

2.2 網絡模塊分析

在網絡分析中,凝聚子群分析用于揭示和刻畫群體內部子結構狀態,處于同一子群的節點之間具有相對較強、直接、緊密、經常的或者積極的關系[6]。利用UCINET中的CONCOR 法,對高校進行分析,如圖1 所示。樹狀圖結果顯示,該網絡存在7 個子群: 1 為核心綜合高校,具有明顯理工特點,有較強的威望和影響力;2 為具有典型行業研究特征高校,其在航天、軍工、材料力學等方面緊密合作;3 在食品、醫療服務等方面合作活躍度較高;而子群4、5、6、7 中的成員其本身的中心度和核心值較低,且與其他高校沒有密切合作,所以處于網絡的邊緣地位。

為了更加直觀地觀察科研合作網絡,通過UCINET將強度矩陣二值化處理,結合網絡平均強度和展示性考慮,設置截斷值為0.004,導入Netdraw 生成科研合作網絡,如圖2 所示。節點的大小代表該高校在科研網絡中的重要度,形狀是對“核心—邊緣”結果進行區分[7]。可以看出,南京大學與東南大學處于網絡中絕對的核心,其次南京航空航天大學、南京理工大學、江蘇大學也處于較核心的地位。蘇州大學與南通大學與核心高校處于同一模塊,南京工業大學與南京信息工程大學處于同一模塊,江蘇大學除與核心高校外主要同揚州大學、揚州大學、常州大學聯系緊密,每一個模塊內部都具有核心成員引領帶動特征。

圖2 高校科研合作網絡(截斷后)

3 結論

通過對江蘇地區16 所綜合理工高校2000—2023 年的科研合作網絡進行分析,描繪合作網絡結構特征,并得出以下結論。

(1)江蘇地區高校間科研合作整體比較緊密,但同時也具有一定的凝聚特征。南京大學與東南大學處于絕對核心地位,南京理工大學與南京航空航天大學處于亞核心地位。

(2)核心高校之間聯系尤為緊密,具有雄厚的合作基礎,展現出較強地域聚集特點,省會高校間的合作高于省內其他地區。

(3)江蘇大學在科研合作中處于樞紐地位,對核心與邊緣高校間的科研合作有促進作用。

(4)高校間的科研合作主要體現在理工方向,尤其以建筑、計算機、自動化、航空航天等學科最為顯著,文理交叉合作相對較少,體現出以“同學科、同研究方向”為主要合作方式。