生態文明視角下珠三角城市群人類福祉的差異研究

曹君

(廣東省環境科學研究院,廣東 廣州 510620)

0 引言

黨的二十大報告提出“中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化”的科學論斷,明確把“人與自然和諧共生的現代化”定位為中國式現代化的生態向度。生態文明建設作為關系中華民族永續發展的根本大計,是推進人與自然和諧共生的重要途徑。生態文明強調通過合理的資源利用、環境保護和可持續發展,追求人類的福祉與自然生態系統的健康,實現人與自然之間的良性互動和協同發展。在這一發展過程中,人類福祉的提高成為生態文明建設的核心動力和最終目標。

人類福祉(human wellˉbeing, HWB)是一個涉及多學科、多領域的概念,基于不同的學術基礎與研究目標,學者從不同學科角度選取要素來構建人類福祉的評估體系[1]。考慮到人類福祉發展的多維性,在進行評估指標體系構建時也需要綜合多角度的指標,影響最為深遠的是人類發展指數(human development index,HDI),由聯合國開發計劃署UNDP 基于收入、教育和預期壽命(健康)3 個指標所構建的評估體系[2]。近年來國內有學者基于HDI 指數對不同尺度中國地區的人類福祉演變差異進行評估研究[3],或借鑒國土空間規劃城市體檢評估體系,構建廣州市人類福祉綜合指標體系,從客觀福祉角度探索其與生態系統服務的驅動方式[4]。田建國等[5]考慮到中國目前發展的不充分和不均衡性,在HDI 及其改進版的基礎上,在健康、收入和教育的基礎上增加了城鄉一體、生活水平和應對氣候變化指標。因此參考人類發展指數和田建國等人的研究,在生態文明視角下增加生態環境狀況指數,將環境因素納入人類福祉的分析框架中,通過量化人類福祉的多維度表征,探索研究區域人類福祉的空間異質性特征,以期為生態文明建設提供有益的參考,為探索可持續發展與人類福祉之間的內在聯系作出貢獻。

1 研究區概況與數據來源

1.1 珠三角城市群

珠三角城市群由廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶9 個地市組成,是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。城市群是由珠江水系的西江、北江和東江下游所帶來的泥沙在河口灣內堆積而成的復合型三角洲,地處南亞熱帶,屬亞熱帶海洋季風氣候,雨量充沛,熱量充足,雨熱同季。多年平均氣溫21.9℃,受季風氣候影響,降雨量集中在4—9 月,年平均降雨量1600~2300mm。冬季盛行偏北風,天氣干燥,夏季盛行西南和東南風,高溫多雨。

1.2 數據來源

人類發展綜合指數各指標的相關數據來源于2020年珠三角城市群各市統計年鑒、統計公報,廣東衛生和計劃生育統計年鑒,廣東省人口普查資料和中國縣域統計年鑒等。

2 研究方法

2.1 構建指標體系

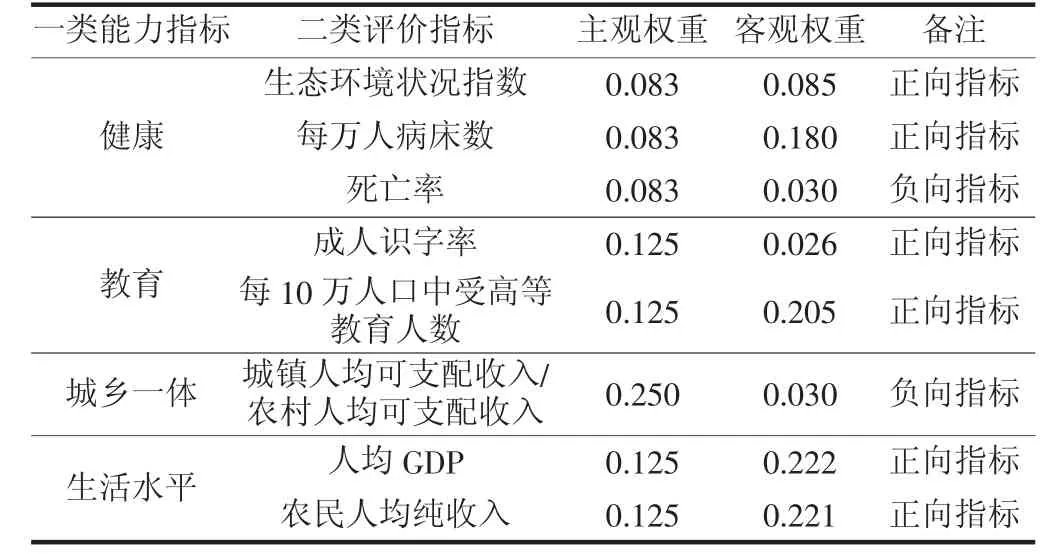

本研究參考聯合國開發署(UNDP)提出的人類發展指數HDI[3]和田建國等[5]在其基礎上改進的中國人類綜合發展指數(china comprehensive human development index, CCHDI)以及對HWB 指標體系的構建方法[6],從基礎功能、和諧功能和發展功能3 個角度來構建指標體系。同時考慮到縣區級數據的可獲得性,本研究最終選取了4 個一類指標及其下屬的8 個二類指標作為構建人類福祉評估體系的參數,構建珠三角城市群人類發展綜合指數(ZSJ-HDI)(簡稱“城市群人類發展綜合指數”)。珠三角城市群人類發展綜合指數指標體系如表1 所示。

2.2 權重確定及指數量算

城市群人類發展綜合指數的指標體系中各指標的權重計算參考HDI 2010 年修訂的主觀等權重賦值法與熵指數法綜合設置指標權重,具體參數設置與計算如下[5]。

主觀權重Sij采用HDI 的等權重賦值法,各指標分級等權處理。其中健康、教育、城鄉一體和生活水平4個功能等權重均為1/4,其下各二級指標也均等權設置。客觀權重Oij采用熵指數法計算權重,對所有指標進行加權處理,得到較客觀的評價結果。

式中:xij——第i 個縣區第j 個指標的數值;Xij——標準化后的xij數據;ej——第j 個指標的熵值;Oj——第j 個指標的權重;n——全部縣區數,n=1,2,…,126;m——指標數,m=1,2,…,8。

將Oj按照指標體系分級方法替換為Oxy,得到式(3)。式中:x——一級指標;y——二級指標;Sxy——主觀權重。結合主觀權重,得到各功能的綜合權重,如表2 所示。

表2 各級指標主客觀權重值

在確定一級二級各級的綜合權重之后,計算各一級能力指標的數據,最后采用HDI 最新的合成方式,得到城市群人類發展綜合指數。具體公式如下:

式中:Mxy——標準化后的各縣區指標數據;Mx——一級指標x 的數值。

3 結果與分析

3.1 分項評價指標分析

參考各指標主客觀權重計算各能力指標數據,并采用HDI 最新合成方式,得到珠三角城市群二級具體指標指數值和人類發展綜合指數值。城市群內各區縣的指數值如圖1 所示。

圖1 2020 年珠三角城市群各區縣評價指標折線圖

由圖1 可見,廣州越秀區的健康指數呈最高水平,且遠超出城市群其他縣區的平均值,說明在越秀區居民的醫療條件以及城區生態環境健康狀況均呈較高水平。其次肇慶市和惠州市的健康指數同樣呈較高狀態,且各區縣差距較小,分析與其良好的生態環境質量密不可分。而廣州市、佛山市和江門市內各縣區的健康水平分布呈明顯不均,廣州市中心城區除越秀區醫療條件突出外,其他城區健康水平都處于較低水平。東莞市和中山市的健康水平也呈較低水平。

廣州天河區教育指數在城市群中處于最高水平,同時越秀區、海珠區、荔灣區與珠海香洲區等地的教育指數也呈較高值,均達到0.9 以上;而城市群整體教育指數較低的地區分布則多位于肇慶市和惠州市的部分縣區。同時從柱狀圖高低走勢可以發現廣州市的教育指數分布的不均勻性較為顯著,南沙、從化和增城等區與天河越秀等地相差較大,珠海市內各縣區也同樣存在教育指數不均的問題。

2020 年城市群內所有縣區的城鄉一體指數均在0.9 以上,各縣區間差距較小。其中廣州荔灣、越秀、海珠、天河、珠海香洲、佛山禪城、肇慶端州和深圳市的城鄉一體指數均達到1。與教育指數相似,廣州市內各區縣的城鄉一體指數同樣呈顯著不均勻性。其中城鄉一體指數最低的縣區為廣州白云區,其次是惠州惠城區。

城市群內各縣區的生活水平指數差距較大,最高值和最低值相差近0.45,廣州越秀區、天河區、珠海香洲區和深圳市的生活水平指數呈較高水平狀態。而肇慶懷集縣、江門恩平市和惠州龍門縣的生活水平指數處于城市群內的較低水平。同時從柱狀圖的高低走勢可以發現,廣州市內各縣區的生活水平指數存在分布不均的現象,其中從化區和增城區的生活水平指數均處于城市群較低水平。而佛山市各縣區生活水平指數分布較平均,均處于中等偏高水平。

3.2 人類發展綜合指數綜合分析

本研究參考城市群現狀改進HDI 的分類標準:0.3及以下為低水平,0.3~0.4 為中等偏低水平,0.4~0.5 為中等偏高水平,0.5~0.6 為高水平,0.6 以上為極高水平,2020 年珠三角城市群各市分項指數值如表3 所示。

由表3 可知,城市群健康指數最高的城市為肇慶市,深圳市和中山市的健康指數則均為0.68 位于城市群最低水平,體現出其城市醫療體系建設和生態環境保護有待進一步提高。教育指數中除廣州深圳以外,其他城市差距較小,其中肇慶市的指數值僅略高于0.8,處于城市群中較低水平。城鄉一體和生活水平指數最高的均為深圳市,其中城鄉一體指數中各城市之間的差距相對較小,而廣州市受區域發展不均影響,指數值表現出相對較低水平。生活水平方面,除江門、肇慶和惠州市指數值低于0.6 外,其他城市均高于0.7,深圳市則是唯一一個指數值高于0.85 的城市。人類發展綜合指數中,廣州、深圳為第一梯隊,均達到0.5 以上;珠海、佛山、中山則為第二梯隊,均達到0.4 以上,其余的4 個城市則為第三梯隊,指數值均為0.3 左右。

空間方面,2020 年城市群人類發展綜合指數的空間分布呈中心點狀最高,并向外呈擴散狀分布,且整體呈中部偏東較高,西部次之的分布態勢。城市群內除肇慶市西部部分區縣外其他縣區均達到中等偏低及以上水平,中等偏高水平區縣以廣佛區域為中心向外擴散,廣州市中心城區除白云區外均達到了高水平以上,同時廣州越秀區、天河區和珠海香洲區人類發展綜合指數均達0.6 以上,其中越秀區指數值高達0.78。

4 結論

本研究在生態文明視角下,從基礎功能、和諧功能和發展功能3 個角度選取了4 個一級指標和8 個二級指標構建了珠三角城市群人類發展綜合指數的指標體系,并分析其空間差異特征,得出以下研究結論。

(1)廣州市越秀區健康指數最高,但市內各區縣指數值差距較大,同時肇慶市和惠州市各區縣健康指數均呈較高水平。教育指數則明顯以廣州市中心城區、深圳市和珠海香洲區呈較高水平,其他區縣均有待進一步提高。城鄉一體指數同樣呈現明顯的聚集趨勢,廣深以及各市中心城區呈現顯著高值。生活指數水平在城市群內呈明顯空間不均,其分布趨勢與教育指數相似度較高。

(2)2020 年城市群人類發展綜合指數的空間分布呈中心點狀最高,并向外呈擴散狀分布,且整體呈中部偏東較高,西部次之的分布態勢。城市群內人類發展綜合指數以深圳最高,其次是廣州、珠海、佛山,均為城市群平均值以上。江門市和肇慶市則處于較低水平。