生態、形態、神態“三態”互構的山東莊園民居文化空間研究

——以章丘襲氏莊園為例

卜穎輝

(山東工藝美術學院,山東 濟南 250300)

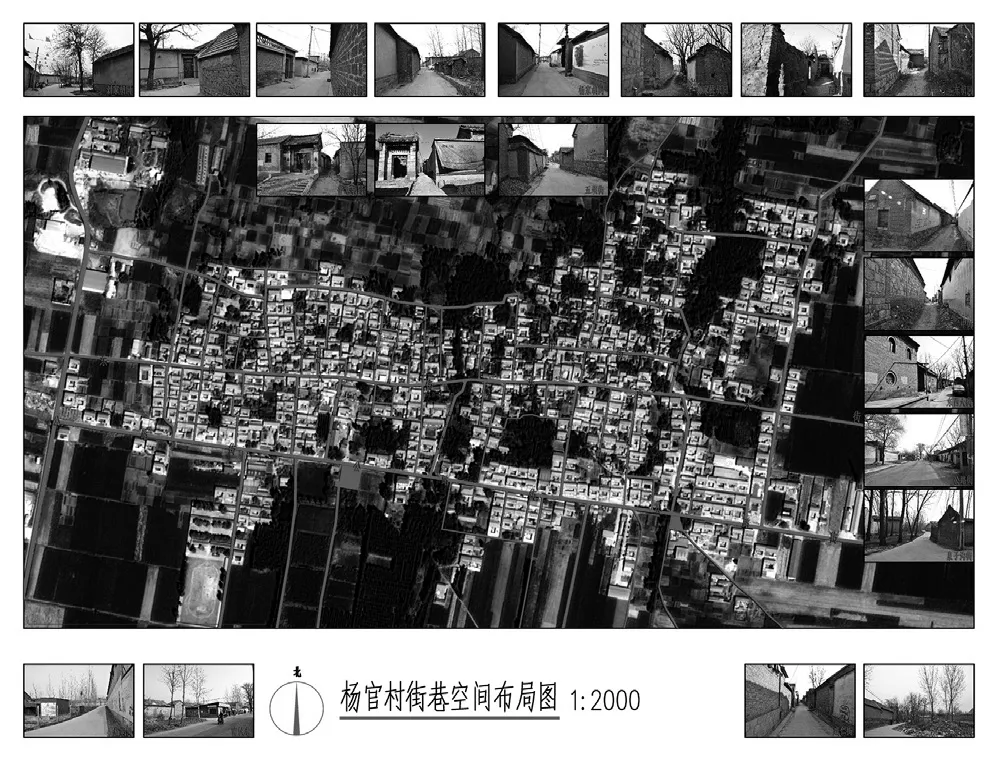

“襲氏莊園”是山東章丘普集鎮楊官村的一處大型傳統莊園,在當地又被叫做“襲家大院”。該莊園由村內望族襲家所建,最初為襲氏第十七代孫襲肇運興建于清代嘉慶年間,距今已經有二百多年的歷史[1]。2005年章丘市12016年12月22日,撤銷縣級章丘市,設立濟南市章丘區。將襲氏莊園的大門、南側臨街的南樓、最北側的北樓以及南北二樓之間的宅院二、三、四進院落劃定為市文物保護單位,進行重點保護。從襲氏莊園現存情況看,除了原第一進院落有較大破壞外,莊園整體上保留了原有的院落格局以及建筑和空間面貌,能夠反映傳統山東莊園民居的典型文化特色,具有較高研究價值(見圖1)。

圖1 襲氏莊園現狀

一、山東莊園文化空間的文化生態

1.一襲布衣——勤儉習禮的家族文化傳統

根據《章丘楊氏世譜》記載,楊官村最早叫楊郭莊,系明代洪武二年(公元1369年)直隸冀州棗強縣楊氏家族遷入當地所建。《章丘楊氏世譜》中關于楊氏祖碑有記載:“此本故里,元末避亂他出,至明始回籍耳,未知是否。”由此可推斷,楊官村的歷史可追溯到元明之際。楊官村地處章丘、淄川和鄒平三縣相交處,東臨王村市集,西接普集市集,向東可達周村,舊時往來客商于村中楊官大街攘來熙往,村內商賈云集,熱鬧非凡[2]。人流往來在推動當地經濟繁榮的同時,也使當地文化得到極大傳播與發展,在楊官村流傳很多典故傳說和風俗講究。

(1)傳習勤儉

楊官村“襲氏莊園”是以園主的姓氏“襲”來命名的,但據當地《襲氏家譜》記載,該族祖先并不姓“襲”,而是姓百家姓中的“習”,襲家祖墳的碑文上也是以“習”為姓。關于襲家改姓的由來在當地有兩種說法。

第一個典故流傳較廣。襲家第八世孫有一人名叫襲勖,字克懋、懋卿,號恥庵,是明嘉靖年間山東有名的詩人和教育家。相傳襲勖一生投身教育,桃李滿天下,他有很多學生都在京城為官,學生們經常邀請老師到京城居住。一次襲勖到京住在一個學生家中,這期間有個外國使節向朝廷遞交了一份國書,國書上的文字形如蝌蚪,滿朝文武無人能識。襲勖的學生下朝后就向老師說起此事,他看后不僅認得書上文字,而且很快將其翻譯成文并讓學生呈交嘉靖皇帝。皇帝很高興,要召見襲勖,可就在下詔那天,襲勖重病不起無法赴朝,嘉靖親自前往探視。見襲勖一身布衣,簡樸單薄,嘉靖將自己的外衣披于襲勖身上。襲勖受寵若驚,上書謝恩時把姓中的“習”字改為龍衣之“襲”,以謝隆恩。嘉靖皇帝就順水推舟,將“襲”字賜他為姓了。

另一個典故也與賜姓有關。相傳襲勖不但才華橫溢而且棋藝高超,恰巧嘉靖皇帝也是個棋迷,襲勖經常入宮侍棋。一次襲勖在宮中棋室等候,因皇帝有事等了很久。畢竟年事已高,襲勖久等皇帝不至,竟然在棋桌旁打起了瞌睡。嘉靖來時見此情形,心生憐憫,就將外衣披于襲勖身上。襲勖醒時又驚又喜,感激涕零,隨后上書將姓改為“襲”字,以感謝龍衣恩德。嘉靖便以此賜姓,自此便有了龍衣之“襲”姓。

(2)禮教傳家

襲家一直注重禮教傳家。早在襲勖時,就在族譜中要求每年家族都需進行“春秋之祭”,對祭祀活動的程序、內容等進行了詳細規定,并要求:“圣諭族約內事理,不許分外生事,欺凌鄉里、游惰失業,違者絕之,生不與祭,死不許入墓”。至十七世孫襲肇運時,他自小便飽讀詩書,經史子集無所不通,但科場不利,屢試不中。襲肇運后來隨大哥襲肇遠一同經商發了大財,兄弟二人事業有成后首先想到的便是遵從祖訓,光耀門楣。他們選址風水極佳的楊官莊,雇請能工巧匠于村北山中開采堅硬耐用的砂巖,并鏨刻成規整美觀的方正料石壘砌地基、墻身,房梁上的料材更是精挑細選上等榆木,以示“糧(梁)余”之意。砌墻所用青磚也是專門燒制。為了防止墻體開裂,抹縫所用灰泥均使用過篩三遍的石灰粉加黏米汁拌和。磚縫之間不平的地方還用銅錢塞墊,如此精工細作,歷經十年之久方建成襲氏莊園。這座莊園沒有過多的雕梁畫棟,外觀樸實無華,但歷經二百多年風雨依然堅固如初,無半點破敗之感,讓人不由得敬佩襲肇遠、襲肇運兄弟二人踏實嚴謹的處事精神。襲肇運死后,他的孫輩沾染上了吸食鴉片的惡習。在放有祖先牌位的襲家家祠中,敗盡家財的“襲落子”被曾用來砌筑襲家大院高墻的石灰封迷雙眼,棄于荒野。依照襲家祖訓,“襲落子”最終未能入得襲家祖墳。襲氏的家禮文化在家族中一直傳承,成為其莊園文化的重要內容[3]。

2. 東嶺曉月——詩意俊美的田園文化景觀

襲氏莊園所在楊官村是山東省政府公布的第二批省級傳統村落。早在明清時期,楊官村就位于章丘、鄒平和淄川三地的相交處,而且向東臨王村市集,向西接普集市集,村北為水泉村,村南為孫趙村,村東有常樸村及大佛村,村西鄰許河村和襲家村。楊官古村選址于地勢平坦的平原地帶,村子周圍有面積廣闊的良田沃野,村子坐北朝南,北面倚靠崗阜,南側臨近河流,生態景觀環境十分優越。村子內部沿道路、水畔和宅院周邊分布了大小各異、相互貫通的田地、林地及苗圃,形成村落內部完整的綠地群落。綠地中喬木、灌木和地被植物層次分明,品種豐富。經調查,村內現主要的綠化骨干樹種有毛白楊、加拿大楊、國槐、刺槐、香椿、泡桐、法桐、垂柳、旱柳、合歡、核桃、蜀檜、側柏等十余種喬木,大葉黃楊、小龍柏、玉蘭、石榴、蠟梅和葡萄等多種灌木以及藤本植物,村內與村外綠地相連,構筑起村落良好、系統的綠化生態景觀。

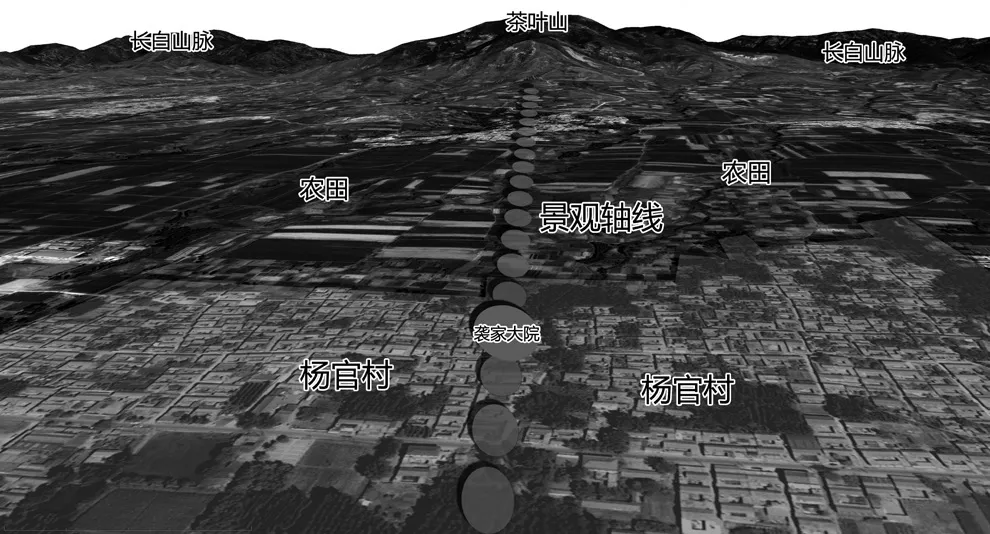

村落風景優美,村南有河流繞村而過。村北正對的山崗是章丘八景之一“東嶺曉月”的“東嶺山”(見圖2),當地人把這座山叫“茶葉山”。“茶葉山”山名的由來現在已經很難考證了。據文獻記載,“茶葉山”古時也叫“杈岈(枒)山”,有比擬象形的意味。最初可能根據山形酷似枝杈,而被當地人取名“杈岈(枒)山”,后來因為方言口語的原因又逐漸被叫成了“茶葉山”。東嶺山海拔612米,山形俊美,挺拔峰立,在山北峰頂有一石洞,洞內開闊,人可穿行,每逢農歷當月下旬黎明拂曉,由章丘古城縣衙處可望見東嶺山上升起的一輪曉月,因而就有了“臥看東嶺曉月明”的詩句描寫[4]。

圖2 “東嶺山”及周邊田園空間1 圖片來源:圖1—圖2作者于楊官村東嶺山拍攝,2016年1月。

3. 風水擇居——理法自然的居住文化聚落

楊官村東西狹長,東西大街貫穿村中,使村落呈現典型“魚骨狀”布局形式。村落大部分傳統建筑和街巷分布于東西大街北側老街區內,襲氏莊園位于老街區中部位置。由東向西,東溝街、五壩街、廟胡同、襲家胡同、楊家胡同、鄭家胡同、逯家胡同、周家胡同和劉家胡同等南北向街道和胡同分別與東西大街相接。村中中街和后街兩條東西向街道與東西大街共同組成村內主要交通道路(見圖3)。楊官村原有水資源豐富,村內有較發達的水系,村子東部有一條南北向溝壑,人們稱之為東溝,東溝在東西大街處匯成一灣,叫東大灣。村中部在襲氏莊園東側也有一條泉子溝自北向南而過,這兩條水溝水源均發自村子北部山脈之中,因為多年干旱少雨,兩條溝渠現在已經干涸無水。村南部原有龍泉寺,寺前有大荷花池和小龍王池,現在荷花池仍然保留有較大的水面,但龍王池早已隨同龍泉寺的破落一同枯竭了。除主要水系外,楊官村在民居以及田地周邊分布很多水井。襲家使用的古井位于莊園東南泉子溝旁,泉子溝雖已干涸,但襲家古井水源不斷,至今仍在使用。

圖3 襲氏莊園的村落街巷空間2 圖片來源:作者自繪。

中國古代傳統聚落與宅院選址往往注重聚落周邊環境的整體生態條件以及景觀格局,具體反映在聚落景觀的風水模式上。“風水”文化在我國民間流傳已久。早期“風水”源于古人對居住景觀的體驗及觀察,原指聚落景觀周圍與人們生活起居密切相關的風及水的運動與聚集形式。后來“風水”又逐步融入堪輿學、建造學、天文學、地理學等諸多學科內容,形成風水學這一內涵豐富且影響廣泛的獨特學科。按照風水學指導,傳統村落選址一般比較重視風水格局完整性以及風水勢態協調性,理想風水形態可概括為“背山面水、山環水抱”的吉祥聚落景觀模式[5]。

NG-PON將極大地擴展PON技術的應用領域,為各類用戶提供低成本、高帶寬的接入業務。當前NGPON聚焦在固網新業務挖掘和5G承載新領域的擴展,具體包括:

襲氏莊園選址楊官村,面南坐北,地勢相合。村南開闊平坦,日照充足,寬寬的官道河從村前環繞而過,滋潤莊園周邊廣闊的沃野良田和豐茂林地,蓄養村落生境的勃勃生氣。由莊園向北遙望,橫亙東西的長白山脈綿延游動達數百里,山頂常年白云繚繞,氣勢磅礴,巍峨挺立,正對莊園的主峰挺立而起,猶如巨龍脊背上斜生而出的磐堅杈岈。在山脈雄渾的胸膛上五條溝壑延伸交匯,似祥龍伸出的瑞爪巨擘,呵護著楊官莊這一方水土。襲氏莊園如一顆明珠,被五龍舞繞,是古代風水人居的典范[6]。

二、山東莊園文化空間的外化形態

1. 一院一園的空間形象

襲氏莊園位于楊官村東西大街主街的北側,由北向南依次分布五進院落,呈現“一院一園”的空間格局形象。第一進院落位于南側,按照傳統四合院布局。臨街是兩層倒座樓房,該樓對稱布置,高十米左右,為磚石構造,外觀樸素典雅。墻基為鏨刻精細的砂巖條石砌筑,腰線以上壘砌特制大塊青磚。屋頂滿鋪布瓦,脊部灰磚挑檐。一層南側有一圓窗,內裝石欞。二層為三個石拱窗,一樓臨近街面處安設四根石質拴馬樁。莊園大門與臨街樓房東山墻相接,大門古樸高大,裝飾精美,正對大門建有座山影壁。門前曾有九級臺階,后因街面改造部分被埋于路下,現只露三級臺階。第一進院落因為規模較大加之有樓房和大門襯托,表現出外向、大氣的空間格調。第二進院落原是襲家的廳房,是接待賓客、祭奉祖先和慶祝禮典的場所。該院十六柱的正房是襲氏莊園裝飾最為精美建筑,屋頂為首尾起翹的青龍檐,正脊中間雕有繡球,左右雕刻獅子、牡丹和荷花,裝飾考究。第三進院落是宅主起居的內院,四合院布局,正房與耳房共七間,東西廂房各三間,房屋都是磚石結構。正房山墻開圓形石窗,廂房后側開方形窗,房屋雖在檐口、墀頭、脊部等重點位置都有雕飾,但并不追求華麗,講求堅固實用。院落中栽植很多花木、藤架,充滿濃郁生活氣息。第四進院落正房是內眷女兒居住的繡樓,樓高兩層,三開間,左右對稱。樓后及東西山墻開拱形窗,登樓可觀賞院內及遠處優美風景。第五進院落位于莊園最北端,面積較小,為儲藏用的糧倉,現已廢棄。

襲氏莊園“一院一園”的空間組織形式是山東莊園“莊之體”與“園之形”的有機結合。一方面,莊園是一個院落整體,具有完整的功能結構和外觀形象;另一方面,每個莊園院落相互獨立,適應莊園內部不同的空間功能,塑造莊園的文化性格。外向型的空間追求對外的形象性,禮儀性的空間講究形式的莊重性,起居性空間注重空間的宜人性,繡樓十分注重空間的私密性,倉儲等實用空間則盡量利用莊園的外圍空間進行布置,既合理利用宅地又能夠形成對內部空間的圍合保護(見圖4)。山東莊園“一院一園”的空間布局自然協調,是由生活而來的巧妙安排,既完成了莊園龐大建筑群體的有機組合與分隔,又有效地對莊園整體空間進行了合理界定與聯系,形成莊園院落空間的藏與露,閉與通以及合與透的變化,突出了莊園和而不同的文化空間形象[7]。

2. 隱軸于園的空間秩序

山東莊園在對建筑群體進行組合,利用軸線獲得空間上特有的領域感與布局上顯著的秩序感。“軸線”是十分重要的文化空間概念。中華傳統陰陽理論強調世間萬物都可一分為二,又能合二為一,這便是陰陽調和,而陰陽交割之態與空間組織之形相合便產生了軸線。天地陰陽所生之物大都有明顯的軸線關系,小到花草,中到人體,大到天地都有軸線對稱的特有美感,中國傳統的住宅、聚落以及鎮城等大多按照軸線關系進行選址與布局。軸線隨地形地勢變化靈活組織,即使不能夠獲得完全對稱的布局形式,也會通過局部變化,獲得空間整體上的均衡構圖與對稱形象[8]。

襲氏莊園沿南北軸線縱向延伸,五進庭院組合所形成規整長方形平面,這使莊園具有明確的方向性與方位感。四時季相、四象輪回都在四方庭院中反饋映象,莊園庭院獲得同天地有機同步的自然秩序。莊園地勢北高南低,襲家在建造宅院時重新對地基進行墊筑,使院落沿軸線層層抬高,如此布置一方面是基于功能性需要,有利于各個庭院采光與通風,另一方面也進一步突出了莊園縱向的秩序感,強化了軸線關系。五進院落南北縱向延伸共用一條軸線,這條軸線向北正對杈岈山中間主峰,是村落和聚落整體空間風水格局的軸線。通過“隱軸于園”的空間組織方式,襲氏莊園在塑造建筑中軸美感的同時,也建立了莊園與山水環境的秩序聯系,實現了莊園文化空間與自然生態空間的整體協調(見圖5)[9]。

圖5 襲氏莊園秩序空間1 圖片來源:作者自繪。

三、山東莊園文化空間的內在神態

1. 禮制觀念的莊園精神

“禮制”是中國傳統居住文化中非常重要的概念。《荀子·富國》中說:“禮者,長幼有差,貧富輕重皆有稱者也。”《禮記》中也強調:“以之居處有禮故長幼辨也”。自古以來,無論官方還是民間建造活動,以禮法秩序作為核心內容的禮制觀念一直影響著中國傳統營造文化,這在襲氏莊園的庭院建筑布置中體現得尤為明顯。襲氏莊園的庭院都是標準規整的四合院,院內正房、廂房、倒座依次序排列。正房正坐北方,東西廂房左右拱伏,倒座與正房軸向正對,以此安排構成組織有序、主次分明的空間序列。這是禮制文化在居住活動中的具體體現,是居住文化空間的“禮制化”和“有序化”[10]。中國傳統禮制觀念強調卑尊與次主,基于此,傳統四合院也往往按照“正房為主,兩廂次之,倒座為賓”的形式進行布置,各宅房在具體使用上也充分考慮房主居住家族的宗族關系以及長幼尊卑進行合理安排。襲氏莊園第一進院落的倒座臨街,處于“賓位”,設計為二層接待用小樓。第二進院落距離街面較近,對外聯系便利,院落內正房處于主位,便被設計為形式考究的會見貴賓與舉行典儀的場所。第三進院落靠近內里連通花園,被安排為主人的生活空間,院落內按照主、次、賓的次序安排組織居住活動。而且較為特別的是在第二進和第三進院落之間有一東西向廂房將兩進院落于東墻處相連,這是一座門房,既加強了前后兩進院落的聯系又便于管家護院居住,是一舉兩得又不破壞整體院落形制的巧妙安排。莊園第四進深院中的正房被安排為女兒居住的閨樓,符合民間所講“小姐大門不出,二門不邁”的禮制民俗。

襲氏莊園的禮制精神除了表現在莊園空間組織的“秩序之禮”外,還表現在莊園日常居住的“生活之禮”中。莊園的院落內外、宅房里表界定了莊園各組成空間的私密、半私密以及公共性,同時也獲得空間的動與靜。在莊園內生活既可限于特定層次及氛圍的局部領域,也可活動于不同層次范圍,這樣的布局設計使得庭院成為不同空間層次的過渡和中介。對于居住活動而言,人們在襲氏莊園中生活可以獲得多樣的選擇性,在動與靜中品味生活的多樣情趣。莊園第二進院落的正房高大,檐部翹舉而且開窗較大,室內采光十分充足,即使在冬季,只要有太陽,坐在窗前就能享受到冬日陽光的煦暖。耳畔是蕭瑟的風聲,眼前卻是富含暖意的院景。靜坐宅中賞朝夕與四時變化,人們在襲氏莊園庭院中獲得真實、自然的生活禮遇。

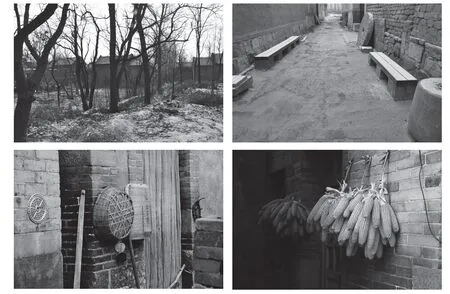

2.美好田園的生活情趣

圖6 襲氏莊園生活空間

襲氏莊園東側泉子溝貫穿南北,沿溝渠一片楊樹林地像一條綠帶將整個村內綠地與村外生態林連接。在莊園北側的風水林中種植的國槐、香椿、毛白楊等都是當地土生土長的鄉土樹種,適應能力很強,為莊園抵擋寒風,涵養水源,成為莊園和村落周圍的天然綠色屏障。經過長期的生活實踐,人們總結出了很多莊園植栽講究,比如槐、榆、椿、楝等喬木生長得快,枝葉茂盛而且適應能力強,能夠吸煙滯塵,可凈化空氣,適合大面積成林栽種于宅院周邊,或作為庭蔭樹栽種于院內以便納蔭遮陽;花灌木枝干低矮,造型優美而且對生長景觀要求較高,適合栽種在庭院通風采光較好的位置;竹子生長快且耐陰可栽于宅后。襲氏莊園原來院內的園林綠化形式現在已經無從考證了,但從宅院內現在樹木布置方式上也能夠在一定程度上反映院中原來的種植意象與情趣。莊園庭院內種植方式比較簡單,品種也都是當地較為常見鄉土樹種。第二進院落內一進院門栽有一架葡萄,葡萄架北側有花池,花池內栽有一棵核桃樹,花池東側有另一架葡萄,花池西向正對西廂房,西廂房臺階側旁栽植柿樹,正房在臺階兩旁對稱布置花池,正房西耳房與廂房間有露地,栽植一株香椿;第三進院落內花灌木品種較第二進院落豐富,正房前臺階東側栽種葡萄,西側栽種蜀檜,東西廂房房前左右兩側都辟有小塊種植池,西廂房前栽植春花樹木白玉蘭和冬花樹木蠟梅各一株,花木旁栽種一棵葡萄和一棵香椿,東廂房前靠北側栽一株石榴,南側栽一株葡萄,院內中間沿軸線栽一棵常綠灌木大葉黃楊。從園林植物搭配和綠化設計角度看,襲氏莊園現在的庭院綠化是庭院主人根據自己的喜好設計栽種,與莊園原來的藝術品位與文化格調有一定差別,并不能據此還原莊園本來的庭院園林境況。但從在庭院中移花植木,陶冶情操的這一點講,古今的意趣是相通的,都反映莊園居住者所追求的美好田園生活情趣。

3.意必吉祥的藝術愿景

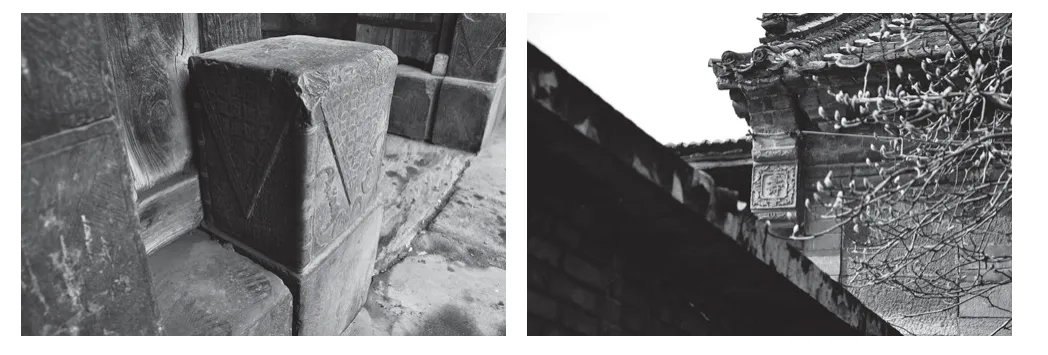

襲氏莊園整體空間氛圍同建筑裝飾細部的藝術感染力融合共鳴,產生“情景交融”的莊園意境。門樓、院墻、屋頂、山墻、脊部、檐口、門窗以及墀頭等重點位置的磚、石、木雕形成了貫穿莊園的動態美景,創造出移步換景同詩情畫意的意境空間,給莊園增添了更多審美層面的空間與細節,豐富了莊園的藝術深度和文化維度[13]。與很多裝飾華麗的大型宅院不同,襲氏莊園的裝飾風格追求的是一種含蓄內斂的美。除了重點位置之外,莊園的視覺處理并無半點冗余繁瑣之感。視覺面積最大的建筑墻面基本做減法處理,一律做成清水磚石墻面,墻面上磚石的選料和組合極為講究,門口和窗口的過梁都使用鏨刻極為精細的暖色整塊條石。墻面以及洞口角部等容易開裂的部位也都使用大塊整齊料石進行加固。青磚基材的素雅加之加固料石的厚重共同塑造了襲氏莊園溫和端莊的裝飾基調。

襲氏莊園的裝飾并不是平鋪直敘的,而需要通過對裝飾內容的慢慢欣賞、細細品味,才能讀懂其表達的文化意象與美學意境。襲氏莊園第一個重點裝飾的部位是莊園大門。襲氏莊園的大門保存完好,是當地典型屋宇式門樓,五檁四架椽構架。門扇安于檐檁內側金柱位置,兩側設門垛為磚石構造,有向內抹角。門垛上部裝有整塊條石過梁,下部左右各有一塊門枕石。石前為方鼓子抱鼓石,鼓面有精美石刻,硬邊都做圓角處理而且雕為竹節形狀。鼓面浮雕圖案十分別致,中間是一三角形包袱,包袱邊線用回紋,心子用錢形錦紋,包袱側角各有一個蝠紋。這樣的裝飾是流行于明清傳統建筑中的吉祥紋樣。襲氏莊園的石雕裝飾巧妙地將對美好生活的吉祥愿景融入裝飾藝術中,使美化圖案獲得了生動的生活氣息。仔細欣賞,方鼓子帶有雕飾的兩面并不完全相同,外面有三只蝙蝠,內側面有兩只蝙蝠,外側面則沒有蝠紋,這恰好迎合了傳統文化中“五福臨門”的吉祥寓意。蝠紋與錢紋放在一起又有“福在眼前”的含義,而邊角的竹節則有“節節高升”之意,包袱內的萬不斷和金錢紋則預示“財源不斷”[14]。小小一方鼓石竟然有如此之多文化內容,不可不畏精巧(見圖7)。大院宅門類似的裝飾方法在整個莊園中隨處可見。大門墀頭及門口影壁上磚雕博古紋有“四季平安”“吉祥富貴”之意。二進院落,正房窗欞上的海棠紋是“富貴滿堂”之意,墀頭磚雕和檐口木雕上麒麟紋及雙鹿紋則有“麒麟獻瑞”“福祿雙至”的含義,房內檐廊兩側墻壁上六邊形連續紋樣在傳統紋樣中稱為龜背紋,有“福壽綿長”之意。襲氏莊園的裝飾,表面樸實無華,內涵豐富博深,具有強大的藝術魅力,裝飾內容豐富多彩而且貼近生活,裝飾性強,容易理解,正所謂“有圖必有意,有意必吉祥”[15]。

圖7 襲氏莊園裝飾空間1圖片來源:圖6—圖7作者于襲氏莊園拍攝,2016年1月。

四、結語

雖經歷二百余年風雨,襲氏莊園的主體建筑仍然堅固如初,莊園環境、建筑形式、裝飾風格等,都較為完好地保留了原有的文化特色。以襲氏莊園為代表的山東莊園,自成體系,是不可多得的民居文化遺產瑰寶。家族文化傳統、田園文化景觀、居住文化聚落互構的莊園文化生態,形象與秩序互構的莊園外化形態,莊園精神、生活態度、藝術愿景互構的莊園內在神態,將“莊”之文化傳統與“園”之空間特色相融合,建構山東莊園“三態”文化空間價值體系。“三態”文化空間價值體系的建立,便于人們對山東莊園這一傳統民居文化遺產類型和價值建立更加系統的認識,為民居建筑的保護利用提供新視角,帶來新思路。