區域生態保護與經濟高質量發展耦合交互關系研究

——以廣東北部生態發展區為例

徐明威 林先揚 林 森

一、引言

綠水青山就是金山銀山,高質量生態環境支撐經濟高質量發展。生態環境與經濟社會是一個互相約束、互相整合的耦合系統[1]。環境、資源、經濟和社會的發展關系如果協調不好,中國高質量發展,以及中華民族永續發展均不可能實現。為此,黨的二十大報告明確指出:“推動經濟社會發展綠色化、低碳化是實現高質量發展的關鍵環節。”廣東作為改革開放的排頭兵、先行地、實驗區,在高質量發展這個首要任務中舉足輕重,在踐行生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路上走在全國前列。2019 年,廣東省委和省政府印發《關于構建“一核一帶一區”區域發展新格局促進全省區域協調發展的意見》明確提出北部生態發展區作為全省重要的生態屏障,到2035 年與全省一道邁入全國高質量發展先進地區行列[2]。廣東北部生態區雖然資源豐富,但生態優勢未能有效轉化為經濟發展優勢,經濟基礎相較于“一核一帶”還有一定差距。因此,在生態文明建設與經濟高質量發展的雙重戰略目標下,科學探析北部生態發展區構建和鞏固生態保護屏障與經濟高質量發展之間的關系,對打造與區域發展功能相適應的綠色產業體系,把生態財富轉化為經濟財富,在確保生態安全前提下實現“一區”經濟高質量發展,以及對廣東省形成符合主體功能定位的生態安全格局都有著重要的理論和實踐意義。

環境質量與經濟發展的協調關系作為熱門話題一直被國內外學者廣泛討論。較為著名的理論為20 世紀90 年代Grossman 等人基于Kuznets 的研究之上提出的環境庫茲涅茨曲線(EKC)[3],這一理論認為環境污染與人均收入之間呈“倒U”型關系,在經濟發展的早期,隨著人均收入的增加,通常會伴隨著更多的資源開發和環境污染;但是,經濟達到某個特定的水平,隨著人均收入繼續增長,環境污染程度開始減弱;最后,經濟增長不再以犧牲環境為代價。受到這一觀點的啟發,國內外的學者對環境庫茲涅茨曲線是否存在進行了廣泛深入的研究,從現有文獻來看,可以將環境庫茲涅茨曲線的研究歸納為三類:“倒U”型成立[4][5];“倒U”不存在[6][7];兩者關系呈現出多樣性[8][9]。

隨著研究的不斷深入,學者將物理學中“耦合”的概念引入到生態保護與經濟發展協調關系的研究中,以便更好反映兩者協同作用的大小關系。“耦合”通常用來描述兩個或多個事物之間相互關聯或相互依賴的情況,而“耦合協調度”體現了耦合雙方相互作用關系中良性耦合程度。針對耦合協調度的測度方面,國內學者們從社會、經濟、生態的視角,基于壓力——狀態——響應模型(PSR)[10]、綜合指標評價法[11]、生態足跡法[12]等構建了定量評價模型開展研究,測度范圍涵蓋了產業[13]、生態[14]、城鎮[15]等,而研究的區域涉及全國[16]、發達省份[17]、城市群[18]、重點研究區域[19]等。黨的十八大以來,隨著生態文明建設上升為國家戰略,綠色低碳理念深入人心,統籌經濟高質量發展和生態保護協同發展成為研究的熱點,學者對我國多個區域生態保護與經濟高質量發展之間的耦合協調關系進行了理論探究與實證分析[20][21]。北部生態發展區作為廣東省重要的生態屏障,同樣存在著對其經濟與生態協調發展的探討。

綜上所述,關于生態保護與經濟高質量發展的耦合協調關系的研究取得了豐富的成果,也已證明兩者間存在較為顯著的耦合關系,但目前還未形成系統的理論與方法論體系,并且尚未構建多元整體系統的理論基礎[22];且對于廣東北部生態發展區的關注較少,缺少對于生態保護與經濟高質量發展交互脅迫關系的驗證。基于此,本文將構建理論框架與評價體系,測度廣東北部生態發展區生態保護與經濟高質量發展的耦合協調度和相對發展度,引入雙指數模型驗證兩者的交互脅迫關系并提出相關建議,以期為北部生態發展區生態與經濟協同共進發展提供相關的理論參考,實現廣東省高質量發展目標。

二、研究區域與研究方法

(一)研究區域

廣東北部生態發展區簡稱“一區”,位于粵、贛、湘、桂四省(區)的交匯地,共包括韶關、河源、梅州、清遠、云浮五市。2020 年北部生態發展區擁有1591.96 萬人,占廣東全省人口總量的12.6%,創造了6443.54 億元GDP 產值,占廣東全省GDP 總量的5.4%,一二三產業結構比為16.6:32.7:50.7,北部生態發展區是廣東“一核一帶一區”區域發展格局規劃中的重要組成部分,在堅持生態保護的前提下帶動北部生態發展區經濟發展是實現區域協調發展的內在要求,因此,對于北部生態發展區的生態保護與經濟高質量發展耦合交互關系進行探究,并及時調整經濟增長方式顯得尤為必要。

(二)研究方法

1.極值標準化處理。綜合評價指標體系中既有定性指標,也有定量指標,且定量指標的量綱不同,是無法直接進行加和得到綜合指標值的,因此在計算綜合評價值之前,需要對指標進行無量綱化處理。本文選取無量綱化處理中常用的極值標準化法將原始指標轉換成無量綱指標值,具體計算公式如下:

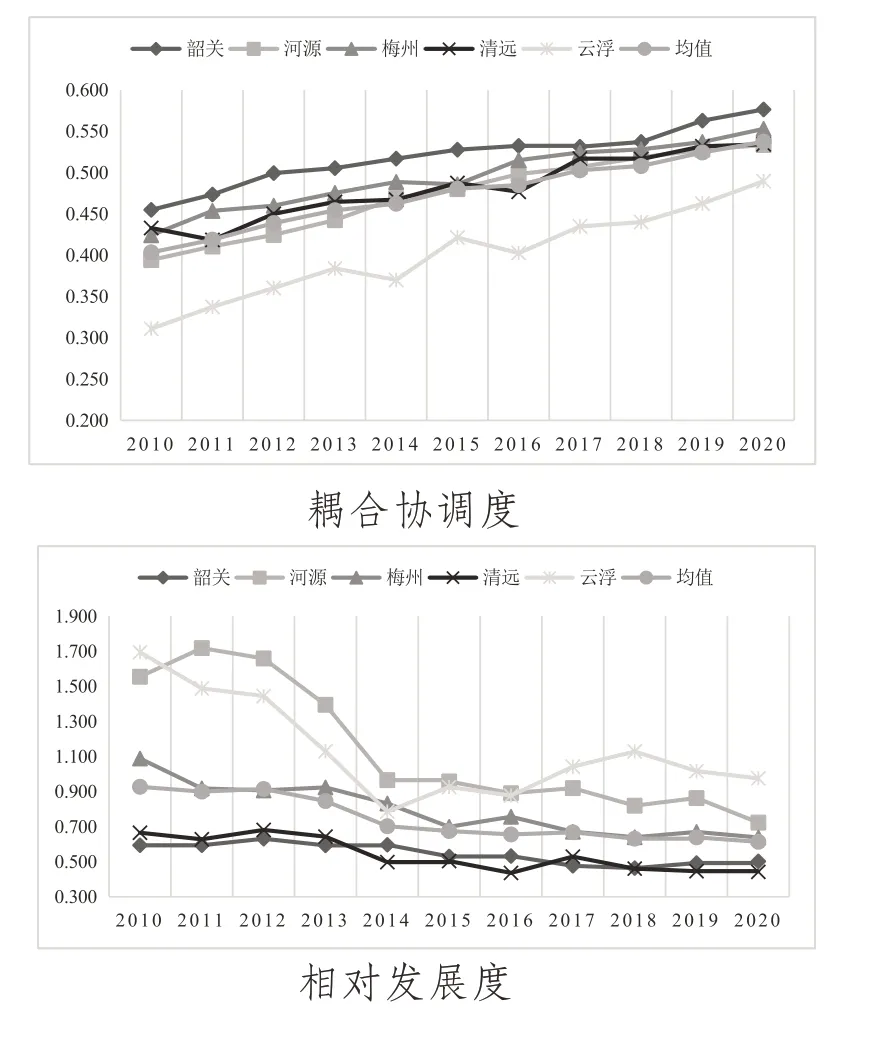

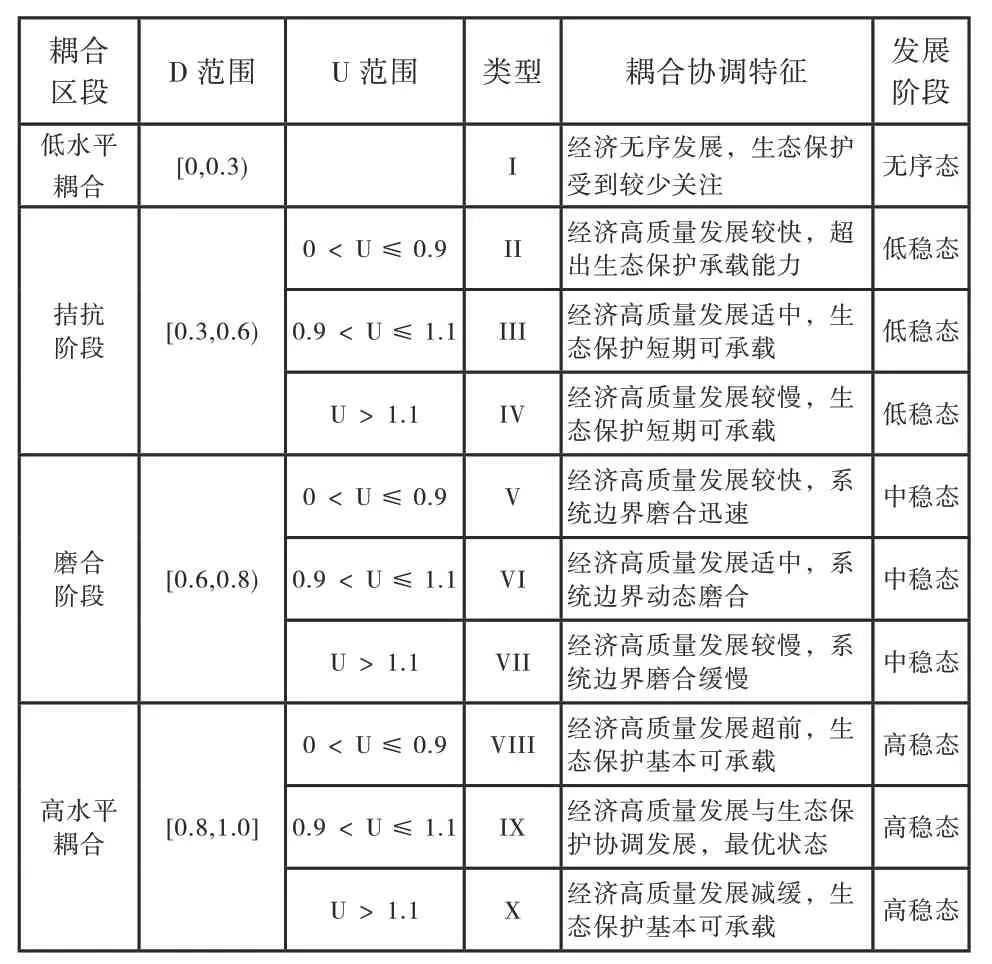

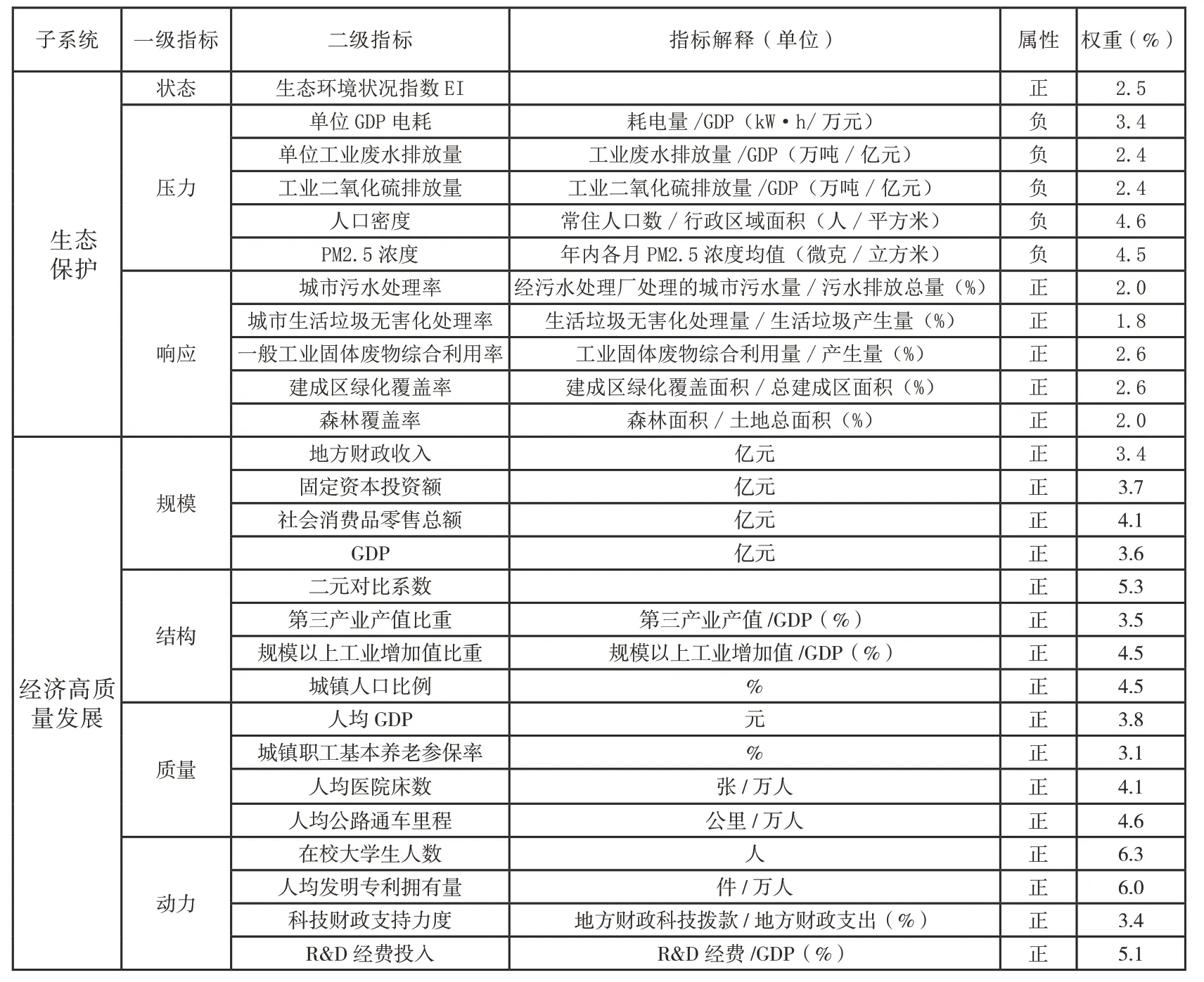

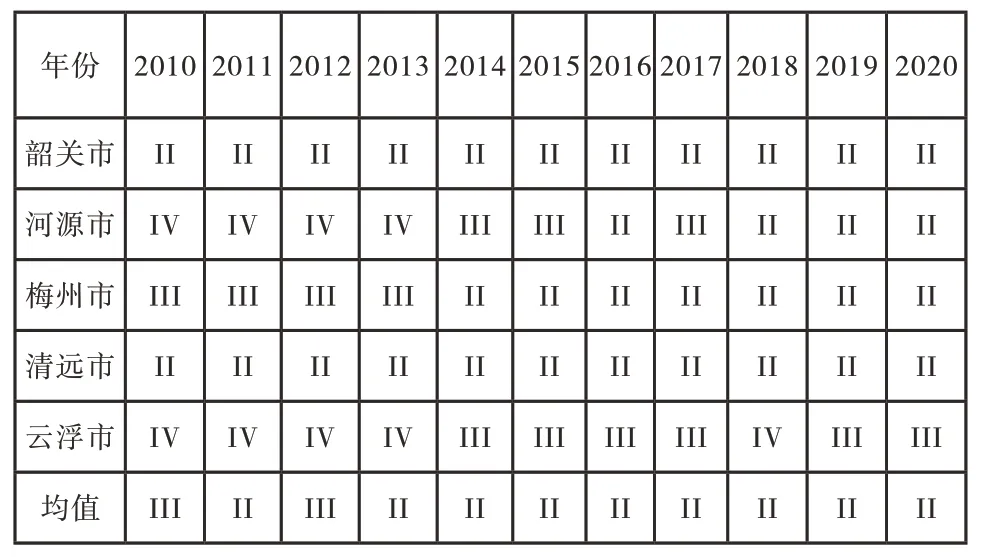

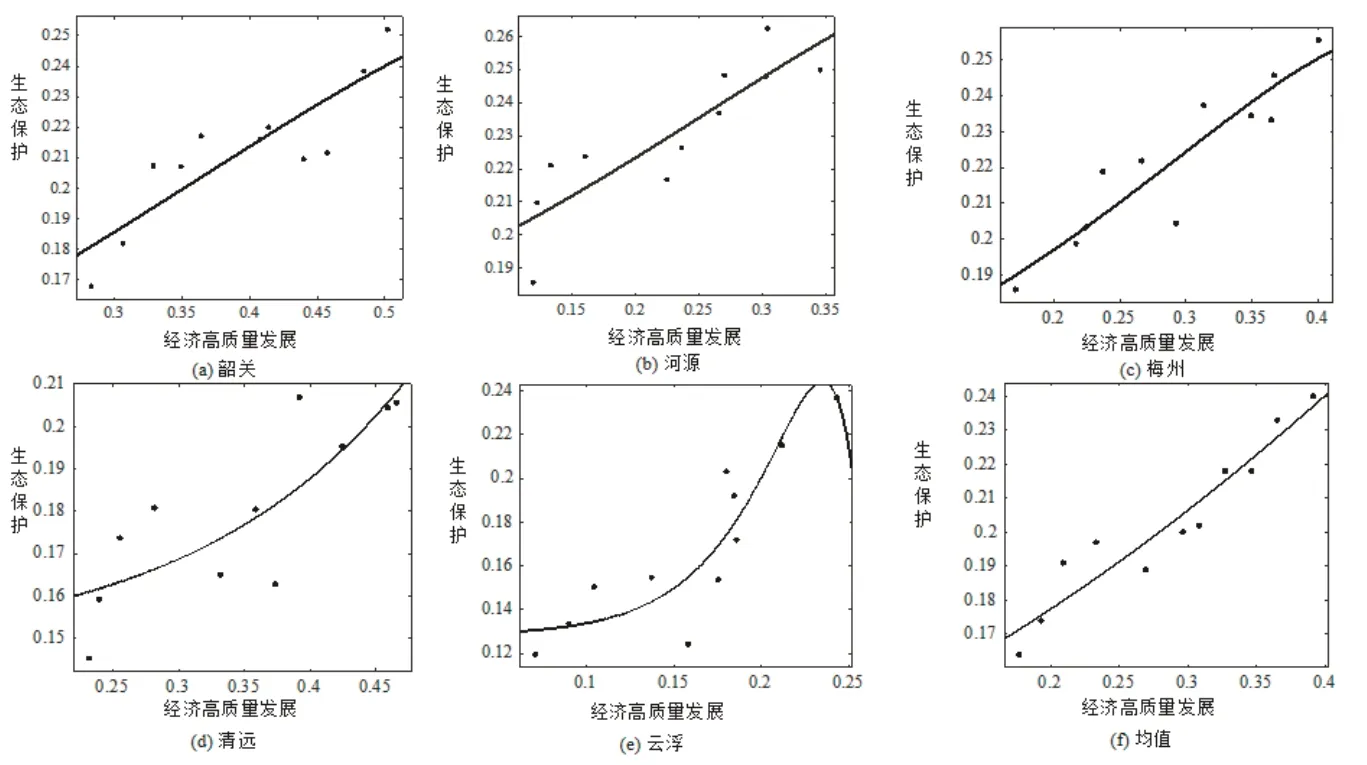

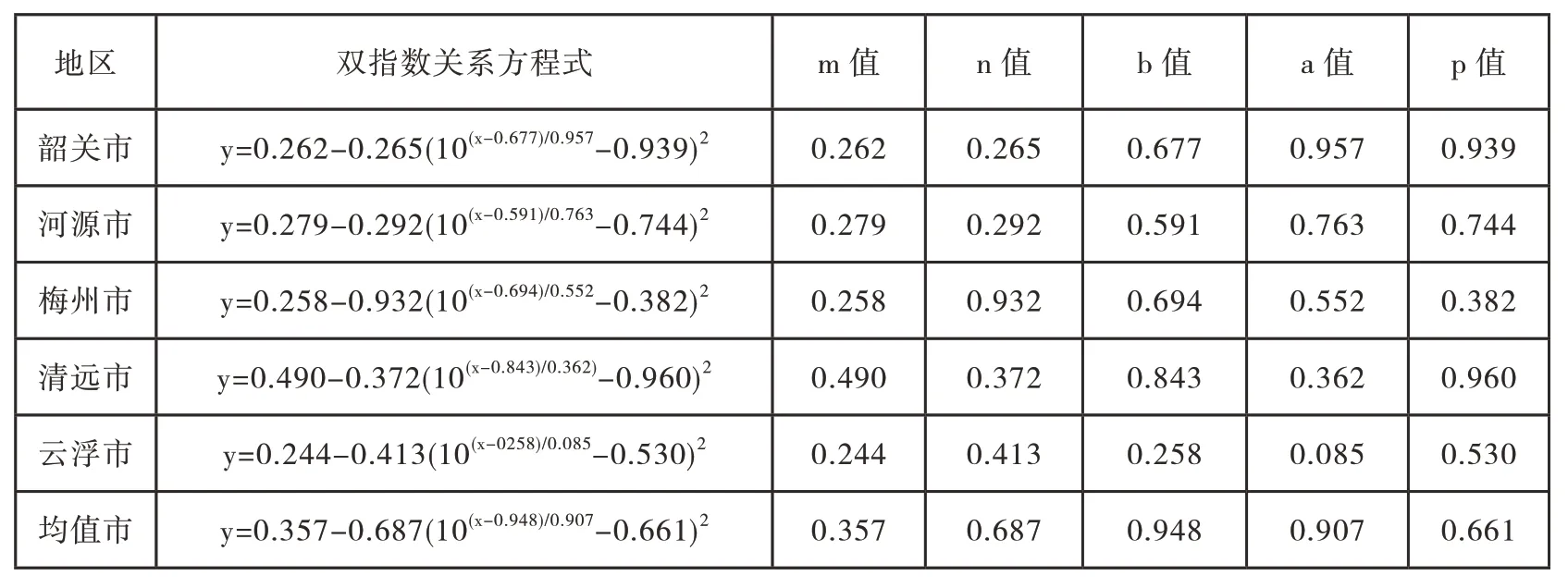

其中Xij為經無量綱化后的指標j 且0 2.熵值法。本文運用客觀權重法中的熵值法來確定指標權重,通過熵值法對評價指標賦予權重,能夠在一定程度上消除主觀賦值的缺陷。在社會系統中,信息熵含義主要指的是系統狀態不確定性程度的度量,一般認為,對于某項指標而言,信息熵越大,系統結構越均衡,不確定性越小,那么熵值法賦予的權重就越大,反之亦然,因此可以根據熵值的大小,即各項指標的變異程度計算出權重。 首先,需要基于經極值標準化處理后的數據,計算出城市i 指標j 在所有指標中所占的權重Pij: 其次,計算標準化后的指標j 的熵值: 再次,賦予指標j 權重Wj: 最后,根據標準化數據和賦予的權重,由綜合線性加權法,計算出城市i 的高質量發展指數(生態保護指數): θi即為最終的高質量發展指數(生態保護指數), θi越大,表示城市i 的發展質量水平越高(生態保護水平越好)。 3.耦合協調度模型。結合計算出來的生態保護與經濟高質量發展指數,構建耦合度評價模型: θ1與θ2分別代表根據熵值法計算出來的生態保護與經濟高質量發展指數,耦合度能夠反映各個系統之間的相互依賴關系,是計算耦合協調度的基礎。 計算綜合評價指數: 其中,α+β=1 根據廣東北部生態發展區實際發展需求,生態保護必須放在首位,為了將北部生態發展區打造成為廣東綠色發展示范區域,應始終堅持生態優先,綠色發展的原則,因此令α=0.6,β=0.4。 計算耦合協調度: D 即為最終得到的耦合協調度,耦合協調度測算的是生態保護與經濟高質量發展兩個子系統耦合關系中良性耦合程度。 4.相對發展模型。相對發展模型用生態保護與經濟高質量發展兩系統的指數相比進行計算,具體公式為: 其中為相對發展度,θ1和θ2分別為生態保護和經濟高質量發展指數。對測算所得的相對發展度進行分類:當0 < U ≤0.9 時,生態保護滯后于經濟高質量發展;當0.9 < U ≤1.1 時,生態保護與經濟高質量發展同步;當U>1.1 時,經濟高質量發展滯后于生態保護。參考已有研究,綜合耦合協調度D 以及相對發展度U 的測度,將生態保護——經濟高質量發展的耦合協調狀態以及相對發展類型劃分為無序態、低穩態、中穩態、高穩態四個階段共10 種發展類型[23]。 5.交互脅迫模型。Grossman 和Krueger 已證實生態環境與經濟發展水平之間存在著倒“U”型關系,國內學者周一星研究表明城鎮化與經濟發展之間存在著對數曲線的關系[24]。黃金川等學者在綜合了上述兩種研究之上,推導得到了城市化與生態之間的雙指數交互脅迫函數[25]。生態保護與經濟高質量發展相互作用并彼此制約,為了進一步探究兩系統內部的交互脅迫關系,本文引入雙指數函數模型揭示兩系統的交互脅迫軌跡,具體表達式如下: 其中,z 為生態保護指數,y 為經濟高質量發展指數,m、n、a、b 和p 為待定系數。當時,生態保護隨著經濟高質量發展水平的提高而逐漸惡化,當時,生態保護惡化程度達到最大值,而當時,生態保護隨著經濟高質量發展水平的提高而逐漸轉好。 生態保護與經濟高質量發展兩個子系統是相互作用,相輔相成的。良好的生態保護水平為經濟可持續發展提供充足的資源要素保障并促使發展方式轉變,進而推動經濟發展質量的提升;而經濟高質量發展反過來能夠驅動生態保護,為生態和諧、生態補償以及生態治理修復提供堅實的資金支持,有助于企業加大創新投入,從源頭減少污染物的排放,推動生態保護水平的提高。 在參考已有研究[26][27]的基礎之上,遵循指標構建的科學性、合理性、層次性以及數據的可獲取性,分別從生態保護與經濟高質量發展兩個層面構建指標評價體系。生態保護方面,指標評價體系的構建參考了狀態——壓力——響應(PSR)模型,從三個維度共選取了11 個指標來評價北部生態發展區的生態保護現狀;而在經濟高質量發展方面,結合“十四五”時期廣東區域經濟高質量發展新要求,指標評價體系的構建從規模、結構、質量、動力四個方面出發選取了16 個指標來衡量北部生態發展區的經濟高質量發展水平,表2 展示了所選取的指標以及基于熵值法賦予的權重。本文研究年份為2010-2020 年,數據來源于2011-2021 年的《廣東統計年鑒》《中國城市統計年鑒》、各城市的統計年鑒、統計年報、政府工作報告以及政府相關網站等,對于少部分缺失值,根據插值法進行推算補充。對收集到的數據運用相關軟件進行模型設定、數據分析。 生態保護指數綜合分析。研究期間北部生態發展區的生態保護指數呈現平穩上升態勢,生態保護指數從0.164 上升到0.240,歷年均值為0.202,年均增速為3.90%,表明北部生態發展區生態保護狀況持續向優,但與經濟高質量發展增幅相比而言,生態保護水平的提升受到的約束更大,提升能力較為緩慢。各市生態保護指數之間仍存在一定的差距,河源市、韶關市和梅州市三市均值突 破0.2,分 別 為0.230、0.212 和0.222,而 清遠、云浮兩市則相對較低,分別為0.180、0.169,但增速較快,2020 年相較于2010 年分別增長了29.56%和97.50%,表明生態保護質量在不斷優化。 經濟高質量發展指數綜合分析。研究期間北部生態發展區的經濟高質量發展指數呈現快速增長態勢,與生態保護指數之間的差距逐年擴大,經濟高質量發展指數從0.177 上升到0.391,歷年均值為0.283,增速均值為8.28%,北部生態發展區經濟高質量發展穩中向好。而各市經濟高質量發展指數之間則存在著較大的差距,韶關市和清遠市經濟表現較為突出,歷年均值分別為0.394、0.346,韶關在2020 年達到了0.502,遠超其他四市;河源、梅州兩市表現居中,歷年均值分別為0.291、0.226;而云浮經濟基礎還較為薄弱,歷年均值僅為0.158,但增速最快,年均增速達13.17%。 耦合協調特點分析。圖1 展示了耦合協調度的時序演變趨勢。從整體來看,北部生態發展區耦合協調度在穩定增長,從2010 年0.403 上升到2020 年的0.537,年均增速為2.91%,協調類型從瀕臨失調向勉強協調過渡,研究期間各市均處于拮抗階段,但耦合協調度有明顯優化態勢。北部生態發展區作為后發展地區,深入貫徹落實“綠水青山就是金山銀山”的發展理念,堅持在保護中發展,在發展中保護,努力在高水平生態保護中實現高質量發展,近年來,北部生態發展區城市大力推動產業生態化,快速調整自身的發展方式和經濟結構,同時加大對新興產業的投資,例如云浮市打造領先全國的氫能產業體系和產業集群,全國一體化算力網絡粵港澳大灣區國家樞紐節點數據中心落戶韶關市,北部生態發展區正在不斷擴寬生態保護與經濟高質量發展協同并進之路。 圖1 耦合協調度與相對發展度時序演變 從各市的耦合協調度來看,呈現出一定程度的差異化演變態勢。耦合協調度較高為韶關市,呈現波動中增長的走勢,歷年均值為0.520,從2010 年0.455 上升到2020 年的0.576,協調類型從瀕臨失調向勉強協調過渡,韶關市作為過去的“華南重工業基地”,在資源型產業面臨枯竭之際主動探索轉型發展道路,發展第三產業,建設先進裝備制造產業園,近年與大灣區在多方面開展深度合作,經濟取得高速增長。耦合協調度居中的為梅州市、清遠市和河源市,三市均呈現波動中增長的走勢,優化態勢明顯。梅州市、清遠市的耦合協調度分別從2010 年0.424、0.433 上升到2020 年的0.553、0.534,協調類型均從瀕臨失調過渡到勉強協調,子系統指數值在穩定增長,表明兩市生態保護與經濟高質量發展水平雙提升;而得益于河源經濟高質量發展水平的大幅提高,河源市的耦合協調度也有了較大幅度的增長,2020 年相較于2010 年增長了約35.3%,協調類型從輕度失調逐漸過渡到勉強協調階段。耦合協調度較低的為云浮市,由于云浮市傳統支柱產業為石材生產加工業,屬于勞動密集型高污染產業,走的是粗放型的發展老路,生態保護與經濟高質量發展協調性表現不佳,但近年云浮市開展綠色轉型發展,大力整治高污染產業,逐漸將綠色優勢轉換為綠色動能,基于南藥等特色農產品大力發展農產品加工業和生態旅游業,耦合協調度穩中有升,年均增速達4.64%,2020 年相較于2010年增長了約57.2%,協調類型也從輕度失調逐漸過渡到瀕臨協調階段。 相對發展類型分析。結合前文子系統指數測度結果以及表1 耦合協調度劃分標準,可得到2010-2020 年廣東北部生態發展區相對發展度以及發展類型(見圖1、表3)。整體來看,研究期間北部生態發展區處于低穩態拮抗階段,生態保護與經濟高質量發展水平的耦合協調度持續走高,但相對發展度在不斷降低,從2010 年的0.927 下降到2020 年的0.613,跌幅達51.2%,發展類型也從III 類逐漸過渡到II 類,生態保護逐漸落后于經濟高質量發展。 表1 耦合協調發展階段劃分標準 表2 生態保護—經濟高質量發展評價指標體系與權重 表3 耦合協調發展階段 從各市的發展類型來看,韶關、清遠兩市的相對發展度較低,憑借著臨近珠三角地區的區位優勢,兩市的經濟實力得到了高速提升,帶動了耦合協調度的走高,但生態保護指數增長幅度不大,這也使得兩市的相對發展度呈現出波動中下降的走勢,研究期間發展類型穩定在II 類。梅州市的相對發展度居中,同樣呈現波動中下降的走勢,從2010 年的1.088 下降到2020 年的0.638,發展類型從III 類逐漸過渡到II 類,生態保護逐漸滯后于經濟高質量發展。而河源、云浮兩市的相對發展度波動較大,河源的相對發展度呈“上升——大幅下降——緩慢下降”的三段式走勢,發展類型從IV 類逐漸過渡到II 類,而云浮市的相對發展度則呈現“大幅下降——波動中回升——緩慢下降”的三段式走勢,發展類型從IV 類逐漸過渡到III 類,從子系統指數來看,河源、云浮兩市的生態保護較好,但經濟高質量發展水平還較為落后,與其他三市存在一定的差距。生態保護與經濟高質量發展相互促進并制約,兩者協同共進是推動北部生態發展區可持續發展的重要舉措[29],未來隨著各市耦合協調度的不斷走高,北部生態發展區可能會逐漸進入中穩態磨合階段,系統邊界逐漸磨合,并有望實現高穩態的高水平耦合。 交互脅迫效應分析。基于公式(5),運用MATLAB 軟件對2010-2020 年廣東北部生態發展區的生態保護指數和經濟高質量發展指數進行曲線擬合(圖2),并推導出相應的函數關系式(表4)。 圖2 生態保護與經濟高質量發展交互關系雙指數曲線 表4 生態保護與經濟高質量發展雙指數函數關系模型 從m 值來看,清遠市> 河源市> 韶關市> 梅州市>云浮市,m 值表示拐點出現時生態惡化程度,出現拐點時,m 值較大的地區承受的生態壓力要大于m 值較小的地區;從n 值來看,梅州市> 云浮市> 清遠市> 河源市> 韶關市,n 值與生態保護壓力和經濟高質量發展變化速率有關,n 值較大的地區,其經濟高質量發展快速擴張對于生態保護造成的壓力更大;而從b 值來看,清遠市> 梅州市> 韶關市> 河源市> 云浮市,b 值決定拐點出現的早晚,b 值越大,拐點出現時經濟高質量發展水平越高,總體表現為經濟高質量發展水平較高的地區其拐點的出現要晚于經濟高質量發展水平越低的地區,且經濟高質量發展水平較高的地區拐點出現時生態保護水平也較高。 結合雙指數曲線擬合圖2 來看,北部生態發展區各市的生態保護與經濟高質量發展演變軌跡呈現出空間分布差異性,當拐點出現之前,生態保護壓力隨著經濟高質量發展水平的提高而增大,在拐點出現之后,生態保護壓力反而隨著經濟高質量發展水平的進一步提高而降低,從上述分析可以看出,所求得的雙指數曲線方程和擬合圖能夠較好地反映出北部生態發展區生態保護與經濟高質量發展交互脅迫的演變軌跡,即經濟高質量發展對生態保護表現出明顯的脅迫作用,而生態保護對經濟高質量發展表現出明顯的約束作用。 綜合構建生態保護與經濟高質量發展綜合評價體系,基于耦合協調度模型、相對發展模型以及交互脅迫模型對廣東北部生態發展區2010-2020 年的生態與經濟高質量發展耦合協調交互關系進行了分析和探討,主要得到以下結論:第一,北部生態發展區經濟高質量發展指數顯著高于生態保護指數且差距在逐年擴大,兩者均隨時間增長呈現上升態勢;第二,生態保護——經濟高質量發展耦合協調度穩步提升,但生態保護水平的相對滯后使得相對發展度波動下降,整體處于低穩態的拮抗階段,各市呈現出一定的空間差異性;第三,北部生態發展區生態保護和經濟高質量發展之間存在交互脅迫關系,演變趨勢符合雙指數函數模型特征,經濟高質量發展水平較高的地區其拐點的出現生態保護水平也較高,且拐點出現時間要晚于經濟高質量發展水平越低的地區。 基于上述結論,為了推動廣東北部生態發展區建設好“綠水青山”和“金山銀山”兩座大山,本文提出以下建議: 始終把生態保護和生態建設放在首位。廣東北部生態發展區作為廣東重要的生態屏障,必須嚴格控制開放強度,在全區開展生態保護與修復工作,堅持以自然環境保護政策為引導,實行最嚴格的林地與水資源管理制度、生態保護制度,合理布局廣東北部生態發展區的生產、生活、生態空間,打好綠水、青山、藍天保衛戰,通過筑牢廣東北部生態發展區生態屏障功能從而更好的融入大灣區、服務大灣區。 加速綠色崛起,構建廣東北部生態發展區現代產業體系。調整發展模式和經濟結構,大力發展綠色產業,將廣東北部生態發展區的綠色資源轉變為綠色經濟,推動生態產業化,發展綠色農業,推動構建省級、國家級農業產業園;培育戰略性新興產業集群,促進廣東北部生態發展區產業邁向全球價值鏈高端,如在韶關市建立國際性數據中心集群,聯動珠三角地區,促進大灣區數字經濟的集聚融合,為廣東北部生態發展區現代產業體系的構建提供堅實的支撐。 推動交通網絡的建立,提高與“一核”“一帶”的聯通水平。優先建設與大灣區的交通設施體系,構建廣東兩小時經濟圈,推動北部生態發展區物流中心、客流中心的構建,通過區域協調發展和產業幫扶、產業合作共建等政策帶動廣東北部生態發展區的經濟發展,鼓勵珠三角地區將綠色、低碳產業有序轉移北部生態發展區,探索建立“總部研發+ 基地生產”模式,發揮大灣區龍頭企業的輻射帶動作用,促進北部生態發展區的企業升級與產業轉型。三、生態保護——經濟高質量發展的作用機制與評價指標構建

(一)生態保護——經濟高質量發展作用機制

(二)生態保護——經濟高質量發展評價指標構建

四、測度結果與分析

(一)生態保護與經濟高質量發展指數綜合分析

(二)生態保護與經濟高質量發展耦合交互關系綜合分析

五、結論與政策建議