某醫院創傷中心833例創傷患者的臨床特征分析

胡傳琪 張玄玄

【摘要】? 目的? 分析某醫院創傷中心創傷患者的臨床特征及救治情況,為降低創傷事件的發生,指導醫療資源合理分配,提高救治水平提供參考。方法? 選取2021年1-12月醫院創傷中心收治的833例患者為調查對象。通過創傷中心患者登記表獲取信息,包括性別、年齡、診斷、收治情況等,采用SPSS 26.0統計學軟件進行數據分析。結果? 創傷中心救治的男性患者548例(65.79%),女性患者285例(34.21%);平均年齡55.18±15.19歲,創傷事件患者以51~60歲年齡組占比最高(34.81%);創傷事件一年內發生月份的峰值為5月和11月份;創傷事件24小時內發生時間的峰值為上午10時和下午15時;受傷部位主要為四肢、頭頸部、胸部、腹部;收治創傷患者前三的科室為創傷科465人(55.82%)、腦外科119人(14.29%)、胸外科84人(10.08%)。結論? 創傷患者在人群、月份、時點的分布有相對明顯的規律,可以針對高危人群、高峰月份、時點加強勞動安全宣傳和人群安全防范意識以及進行醫療資源整合和人員配置優化,從而降低創傷事件的發生、提升創傷救治效率、降低創傷的致死率及致殘率。

【關鍵詞】? 創傷中心;創傷;流行病學

中圖分類號? R641? ? 文獻標識碼? A? ? 文章編號? 1671-0223(2023)23--02

創傷是指由于外力作用于機體導致組織器官結構和功能被破壞的一種人身傷害[1]。全球每年約有500萬人死于創傷,目前已成為威脅全球的公共健康問題之一。創傷醫學是急診醫學的一個重要分支[2],創傷中心作為120急救體系中的重要組成,能大幅縮短院前院內銜接時間,降低創傷患者的死亡率[3]。因此加強創傷救治中心的建設,對提高創傷救治水平具有重要的社會現實意義[4]。本研究針對我院創傷中心患者進行臨床特征分析,探討創傷事件的現況及影響因素,旨在為完善創傷救治中心建設提供參考依據,現報告如下。

1? 對象與方法

1.1? 調查對象

選取2021年1-12月醫院創傷中心收治的833例患者為調查對象。

1.2? 資料收集

通過創傷中心患者登記表獲取患者信息,包括性別、年齡、診斷、收治情況等。

1.3? 數據分析處理方法

采用SPSS 26.0統計學軟件進行數據分析,計數資料計算百分率,組間率的比較用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2? 結果

2.1? 創傷事件的性別、年齡構成

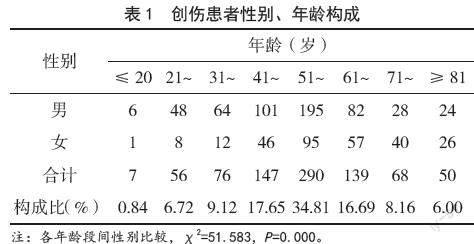

833例患者中,男性患者548例(65.79%),女性患者285例(34.21%),男女比例1.92∶1;創傷患者年齡17~98歲,平均年齡55.18±15.19歲,其中51~60歲組占比最高為34.81%,其次為41~50歲組占17.65%,61~70歲組占16.69%。男女患者均以51~60歲組占比最大,女性患者在高年齡組的占比大于男性患者,組間差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2? 創傷事件發生時間構成

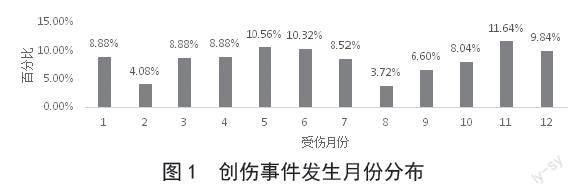

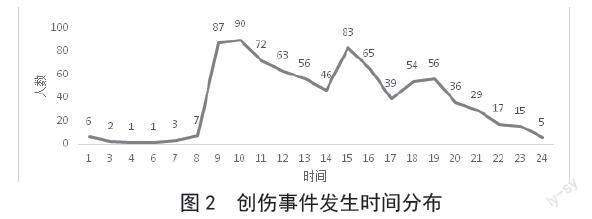

由圖1可見,創傷事件的發生月份呈雙峰趨勢,第一個峰值位于5月,11月達到第2個高峰,創傷事件發生最多的月份是11月份。在一天24小時中,上午10時和下午15時為事件發生的高峰時刻,見圖2。

2.3? 創傷事件患者受傷部位構成

833例創傷病例中有433例為四肢傷,占創傷總人數的51.98%,是最常見受傷部位;其次142例患者存在頭頸部損傷,占創傷總人數的17.05%,見表2。

2.4? 創傷事件患者救治科室構成

833例患者中,創傷科465人(55.82%)、腦外科119人(14.29%)、胸外科84人(10.08%),脊柱科81人(9.72%)、關節科36人(4.32%)、ICU 28人(3.36%)、普外科13人(1.56%)、泌尿外科4人(0.48%)、耳鼻喉科2人(0.24%)。

3? 討論

本研究的創傷患者主要以男性為主,男女比例高達1.92∶1,男性的創傷風險高于女性,這與溫州市的一項研究一致[5]。究其原因,男性較女性承擔更多體力工作,戶外活動時暴露在危險因素下的機會更多,因此意外和損傷的發生率更高[6]。本研究高發人群以41~70歲中老年人群為主,其中51~60歲最多,該研究結果與蘇州不相符[7]。其原因可能為城市建設的迅猛發展,急需大量戶外建筑工人,而建筑工人群體普遍年齡較大,加之社會人口老齡化趨勢越來越嚴重,因而易發生創傷事件,且年齡以中老年為主[8]。從創傷事件在月份的分布可以看出,創傷事件的發生在不同月份的分布情況各研究之間存在較大差異[9]。此現象可能與溫度、光照時間有關,2月臨近年關、天氣冷、光照時間短,8月處于酷夏均不利于戶外作業,故創傷事件最少。5月、11月溫度適宜,光照時間也較長,有利于戶外工作,創傷事件也多發。創傷事件的發生時間主要集中在白天8~21時呈三峰趨勢,峰值分別10時、15時、19時,此時間正是工廠和建筑作業、道路交通最繁忙的時期,因此產生的暴露機會也較多,導致創傷事件易發,該結果與石磊研究結果部分相似[10]。

本研究結果顯示,創傷事件發生受傷部位主要為四肢、頭頸部、胸部,這與李輝研究的創傷患者最常見的受累部位為頭頸部,其次為四肢及胸部的結論基本一致[11]。

綜上所述,創傷患者在人群、月份、時點的分布有相對明顯的規律,創傷中心和有關衛生部門可以此為依據,針對高危人群、高峰時節,重點科室進行醫療資源整合和人員配置優化,提升創傷救治效率,降低創傷的致死率及致殘率。生產、建設部門也可在重點月份、重點時間段加強勞動安全宣傳,增強人群安全防范意識,降低創傷事件的發生。我院創傷救治體系起步較晚,創傷中心成立于2018年,仍處于初級階段,缺乏信息化系統,數據自動采集不足,創傷登記及創傷數據庫的建立和運用是質量改進過程的基石,因此我院急需推動創傷中心信息化建設[12-14]。

4? 參考文獻

[1] 陳孝平,汪建平主編.外科學[M].8版,北京:人民衛生出版社,2013:838.

[2] 楊舒珺,王楠,朱長舉.急診創傷中心多學科綜合治療建設現狀[J].中國實用內科雜志,2021,41(3):190-193.

[3] 張立創,陳爾真,尚寒冰.我國創傷中心建設的現狀分析及展望[J].中國急救復蘇與災害醫學雜志,2022,17(9): 1252-1254.

[4] 呂傳柱.構建海南省災害醫學救援體系的設想[J].中華醫院管理雜志,2008,24(11):728-731.

[5] 張蓋,金曉勝,周波,等.溫州市49692例院前急救創傷患者特征[J].中國現代醫生,2021,59(3):159-162,193.

[6] 金珊,何淑通.連云港市區2017-2020年院前急救創傷患者流行病學分析[J].上海醫藥,2022,43(24):18-21.

[7] 王冬陽,羅曚悅,王亮,等.114452例蘇州市轄區院前急救創傷分布分析[J].江蘇衛生事業管理,2022,33(1):132-136.

[8] 李春蘭,黃紅俠.創傷患者中老年患者發病規律[J].中國衛生標準管理,2020,11(1):19-21.

[9] 楊德民,郭偉,譚燕華,等.5346例創傷院內急救流行病學分析[J].創傷外科雜志,2007(4):334-336.

[10] 石磊,劉朝普,劉代利.12970例院前創傷患者流行病學調查分析[J].重慶醫學,2023,52(1):113-117.

[11] 李輝.單創傷中心6889例患者的流行病學特征、救治與結局分析[D].武漢:華中科技大學,2015.

[12] 肖仁舉,張連陽.創傷登記提升創傷中心救治能力[J].創傷外科雜志,2019,21(4):319-321.

[13] 劉勵軍,馬郁,許海波,等.蘇州市創傷救治體系的建設與思考[J].中華衛生應急電子雜志,2021,7(4):226-230.

[14] 何嬌,朱保鋒.我國創傷中心的信息化建設探索與應用(綜述)[J].江蘇衛生事業管理,2021,32(10):1337-1341.

[2023-05-16收稿]