管理層信心對商業銀行風險承擔的影響

劉淼 田沅鑫 于震

摘要:商業銀行風險承擔是銀行風險形成機制中的重要決定因素,以往研究往往忽視管理層心理特征對商業銀行風險承擔的影響。基于2008Q1—2022Q4我國28家A股上市商業銀行的數據,采用中國人民銀行發布的《銀行家問卷調查報告》中的指標構建商業銀行管理層信心指數,檢驗管理層信心對商業銀行風險承擔的影響,結果顯示:管理層信心越強,商業銀行風險承擔水平越高;盈利能力越強的銀行,管理層信心對風險承擔水平提升的作用越明顯;撥備覆蓋率越高的銀行,管理層信心對提高銀行風險承擔水平的作用越明顯;管理層信心對商業銀行風險承擔的影響存在產權和資產規模的異質性。因此,需要重視銀行管理層心理預期特征在重大決策中的作用,優化商業銀行內部高級管理人員的薪酬激勵機制,在商業銀行監管過程中應重視對高級管理人員的預期管理和引導。

關鍵詞:商業銀行;管理層信心;風險承擔;高管薪酬

基金項目:國家社會科學基金一般項目“中國信貸周期形成機理的動態轉換與宏觀調控研究”(20BJY022)

中圖分類號:F830.33文獻標識碼:A文章編號:1003-854X(2023)11-0029-08

一、引言與文獻綜述

黨的十八大以來,我國大力推動金融業供給側結構性改革,不僅保障了國民經濟發展的需要,而且在銀行業服務水平、風控機制、競爭能力與營商環境等方面得到了大幅提升。然而,在較為寬松的貨幣政策推動下,較低的實際利率水平提高了銀行業的風險承擔,導致了商業銀行在信貸風險管理過程中重形式輕實質、重擔保輕可回收性、重產品創新輕事后監控等一系列問題,累積了大量風險隱患。面對當前錯綜復雜的經濟形勢和經營環境,銀行業“防風險、促改革”的需求與日俱增,如何有效應對銀行業風險問題成為理論和實踐界共同關注的焦點。

經濟事實和理論研究都表明,銀行業的風險暴露與其風險承擔水平密切相關。以美國“次貸危機”為例,在危機發生前,美國維持了長期的低利率環境,商業銀行產品創新不斷,為商業銀行帶來了可觀的投資資金。在房地產價格持續上漲的推動下,商業銀行紛紛涌入次級抵押貸款市場,導致美國大型商業銀行的杠桿率在2000—2007年期間遠超歷史平均水平,而銀行管理層卻對風險敞口視而不見,為危機爆發埋下了禍根。對照中國銀行業的發展形勢可以看到,近年來商業銀行整體風險加權資產和不良貸款余額均呈上升趨勢,信貸風險持續暴露,且房地產行業快速回落,企業違約事件頻發。與此同時,隨著利率市場化進程的加快,商業銀行的利潤增速呈現疲態,民營銀行牌照的發放和互聯網金融體系的發展也給傳統銀行業帶來沖擊,利潤下滑和市場競爭加劇導致商業銀行不得不采取更為冒險的經營策略;理論研究同樣認為銀行過度承擔風險會引發金融危機。外生沖擊導致的信息不對稱可能引發銀行競爭加劇和信貸擴張,并激勵銀行在風險更高的項目中尋求高收益。而銀行風險承擔水平的提高往往伴隨著銀行貸款標準的放寬,造成銀行風險資產占總資產的比重隨之大幅增加,最終增加危機發生的可能性(1)。綜上可見,深入審視商業銀行的風險承擔行為有助于理解銀行風險的形成機理,進而提高對商業銀行風險監管的政策效率。

在已有文獻中,沿著傳統金融研究的邏輯,可以將影響銀行風險承擔水平的因素劃分為內部、外部兩個方面。其中,銀行內部因素主要來自資產規模、所有權和公司治理等層面。在資產規模層面,一種觀點從“大而不倒”理論出發,認為資產規模大的銀行其風險承擔水平相對于小銀行來說會更高(2)。另一種觀點則認為隨著銀行規模的擴大,監管壓力的提高可以有效促使銀行降低自身風險承擔水平(3)。還有一種觀點認為,資產規模與銀行的風險承擔水平之間存在非線性的U型關系(4)。所有權結構層面的研究結論同樣莫衷一是,有研究發現由于股東在經營活動中的冒險動機遠強于經理人,因此導致所有權集中度與銀行風險承擔呈正相關關系(5)。但也有研究發現兩者呈負相關關系(6)。從公司治理層面討論銀行特征與風險承擔關系的研究發現,銀行的董事會規模與其風險承擔之間表現出顯著的正向相關關系(7),而高管長期薪酬及總薪酬越高的銀行,風險承擔水平越低(8)。

銀行外部因素則主要來自市場結構、資本監管、宏觀經濟和貨幣政策等層面。首先,從市場環境來看,大部分文獻認為銀行間市場競爭的加劇會提高銀行的風險承擔水平,進而加深整個銀行體系的脆弱性(9)。其次,從資本監管看,現有文獻普遍認為監管部門對銀行實施的資本充足性要求越嚴格,銀行自身的風險承擔水平越低(10)。同時,存款保險制度有利于降低銀行風險承擔水平(11)。再次,從宏觀經濟運行態勢看,以國內為背景的研究發現銀行風險承擔具有順周期性,即宏觀經濟形勢越好銀行風險承擔水平越高(12)。最后,從貨幣政策看,有研究認為銀行風險承擔可以視為貨幣政策的傳導渠道,貨幣政策通過影響銀行的風險感知及資產定價和信貸決策最終影響到商業銀行的風險承擔(13)。

隨著行為金融學的發展,更多研究將心理學、社會學和金融學結合起來,逐步深入到管理層的主觀心理特征,焦點之一就是“信心(Confidence)”對企業行為決策的影響。研究發現管理層信心越強,越容易高估公司未來的現金流,因而更愿意投資風險性強的項目(14)。那么,商業銀行作為特殊的金融類企業,銀行管理層信心是否也會提高銀行的風險承擔水平呢?實證研究發現,在包括1998年俄羅斯危機和2007—2009年金融危機在內的一段時期內,與其他銀行相比,首席執行官過度自信的銀行更有可能在危機發生前降低貸款標準并提高杠桿率,從而更容易受到危機的沖擊,管理層過度自信可以解釋銀行間風險承擔行為的異質性(15)。銀行管理層信心和銀行風險承擔水平的關系研究結合了理論的前沿方向和現實需求,是一個鮮明且與同領域研究聯系緊密的方向,盡管已有證據表明銀行管理層信心對銀行風險承擔水平存在影響,但該問題在中國仍未展開深入討論,為本文的研究提供了空間。受此類文獻啟發,本文從行為金融學視角出發,利用中國人民銀行發布的《銀行家問卷調查報告》數據量化銀行管理層信心,驗證了銀行管理層信心對商業銀行風險承擔水平的影響,不僅為兩者關系增添了新的證據,也為我國商業銀行風險管理中關注高級決策層的心理因素提供了理論支持。

二、模型設計與變量選取

本文對實證研究的設計思路如下:首先,通過基準模型檢驗銀行管理層信心對商業銀行風險承擔是否存在影響,并進行內生性和穩健性分析;其次,在基準模型中引入銀行管理層信心與銀行特征變量以及銀行間競爭變量的交乘項,以此進一步探究管理層信心通過何種途徑影響商業銀行的風險承擔;最后,按照產權性質和資產規模對樣本銀行進行分類,分別檢驗管理層信心對不同類型銀行風險承擔的差異性影響。

(一)模型設定

本文在Delis和Kouretas(16)的實證模型的基礎上將管理層信心變量引入以下回歸模型,以此考察銀行管理層信心對商業銀行風險承擔的影響。

(1)

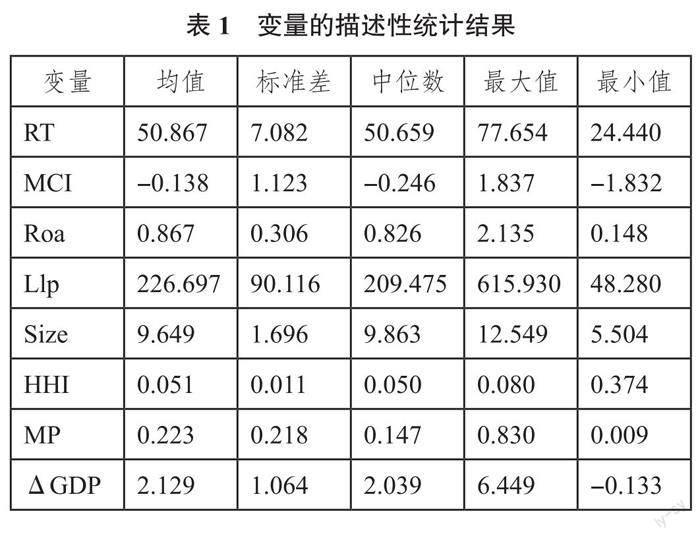

在模型(1)中,i代表銀行,t為時間。被解釋變量RT為商業銀行的風險承擔水平,核心解釋變量為銀行管理層信心MCI。由控制變量組成的向量Controls中包括資產收益率Roa、撥備覆蓋率Llp和資產規模Size三個銀行特征變量,以及衡量銀行間競爭程度的HHI指數。考慮到金融危機可以降低銀行風險承擔水平,控制變量中還加入了金融危機虛擬變量Dummy,該變量在2007—2009年金融危機期間取1,其余時間取0。此外,控制變量中還加入了貨幣政策變量MP和經濟增長變量ΔGDP。為了體現銀行風險暴露相對于某些變量的變化具有明顯的滯后性,本文將MCI、MP和ΔGDP變量分別滯后一期。

(二)變量選取

1.被解釋變量:銀行風險承擔(RT)

通過比較現有研究中銀行風險承擔的測度方法,本文發現風險加權資產比率和銀行破產風險Z值能夠較好體現銀行主動風險承擔的內涵,所以選擇風險加權資產比率代表銀行風險承擔水平,然后在穩健性檢驗部分使用了銀行破產風險Z值作為替代。目前國內有關商業銀行風險加權資產的具體數據從2013年《巴塞爾協議Ⅲ》正式實施之后開始發布,而本文的研究期間為2008—2022年,所以現有基礎數據不能滿足研究需要,因此,在已獲數據基礎上本文借鑒方意等的研究(17),采用間接法得到商業銀行風險加權資產的數據。計算方法為:風險加權資產=總權益/資本充足率,即風險加權資產比率=(總權益/資本充足率)/總資產。

2.核心解釋變量:管理層信心(MCI)

本文的核心解釋變量是銀行管理層信心,管理層信心主要受到主觀判斷、個人情緒、心理預期和周圍環境等因素的影響,很難通過定量數據刻畫。在日常研究中,學者們大多采用調查問卷形式,通過向一些特定的目標群體(如銀行高管)發放有關經濟形勢分析的調查問卷來考察銀行管理層的信心與預期(18)。例如,美國聯邦儲備委員會率先在1964年開展了對銀行高級信貸負責人的意見調查(SLOOS)。目前,世界各國中央銀行均陸續建立了銀行家調查問卷數據庫,為包括銀行管理層信心在內的各種銀行預期研究提供了數據支持。中國的《銀行家問卷調查報告》由中國人民銀行在2004年首次發布,以全國各類銀行機構(含外資商業銀行機構)的總部負責人以及一二級分支機構的行長或主管信貸業務副行長為調查對象,并采取全面調查與抽樣調查結合的調查模式。該報告的總樣本量包含3000余家銀行,實現了各種銀行類型全面覆蓋,囊括了不同經濟層面的12項調查數據。本文采用主成分分析法將“宏觀經濟信心指數”“貨幣政策感受指數”“貸款需求指數”和“銀行業景氣指數”四個能夠反映銀行管理層信心的指數合成為一個綜合指數來測度銀行管理層信心。其中,“宏觀經濟信心指數”代表銀行家對宏觀經濟形勢的信心,是銀行家問卷調查中判斷本季度經濟形勢“正常”的銀行家占比與預期“正常”占比的算術平均數。“貨幣政策感受指數”代表銀行家對貨幣政策松緊程度的感受,是判斷貨幣政策“適度”的銀行家占比數。“貸款需求指數”代表銀行家對貸款量需求的判斷,采用擴散指數法進行計算。“銀行業景氣指數”代表銀行家對銀行業整體景氣度的判斷,同樣采用擴散指數法進行計算。以上數據均來自Wind數據庫。在主成分分析前,本文采用KMO檢驗對四個指數的相關性進行了檢驗,結果為0.873,相關性較強,說明適合作進一步因子分析。加入模型的MCI變量為該指數的對數差分,衡量了銀行管理層信心的變化率,其值越大表明銀行管理層信心越足。

3.控制變量中的銀行特征變量

資產收益率(Roa)是衡量銀行盈利能力的關鍵指標。銀行的資產收益率越高表明其融資能力越強,資產錯配行為也更加激進,進而導致其風險承擔可能越大。撥備覆蓋率(Llp)是商業銀行監管的一個重要指標,反映了銀行對其自身風險承擔的預期,具有前瞻性。銀行的撥備覆蓋率越高,表示銀行對未來承擔風險的預期就越謹慎,進而風險承擔水平越低。資產規模(Size)越大的商業銀行其風險承擔水平可能越高,該指標為銀行總資產的對數值。

4.控制變量中的銀行業競爭變量(HHI)

現有研究主要通過CRn指數和赫氏指數(HHI)兩種方式測度銀行業競爭程度。傳統的市場競爭指標CRn雖然算法簡單,但無法具體反映小銀行的信息,而且重要參數的取值標準比較模糊。與CRn相比,HHI指數包含了本文所有樣本銀行的信息,能夠更準確地測度銀行業的競爭情況。因此,本文采用HHI指數來衡量銀行市場的競爭程度,公式如下:

其中,Xi是銀行i的資產規模,X表示銀行業資產總規模,n是資產排名前n大銀行的家數,在HHI中,n的取值為10。HHI指數越大表明市場壟斷程度越高,競爭程度越小。

5.控制變量中的宏觀經濟變量

貨幣政策變量(MP)通常為法定存款準備金率、再貼現率、銀行間同業拆借利率、廣義貨幣供給等指標。考慮到目前我國央行在進行宏觀調控時更多依賴數量型貨幣政策工具而非價格型貨幣政策工具,因此本文選用M2的同比增長率作為貨幣政策代理變量。由于M2的數據類型為月度數據,本文將其轉變為季度數據后對所得數據進行季節調整,并進行對數差分得到最終變量;經濟增長變量(ΔGDP)為實際GDP的一階對數差分值。

(三)數據來源與處理

本文選取A股上市的28家商業銀行作為研究樣本,采用了2008年第一季度到2022年第四季度的非平衡面板季度數據。選擇理由有:(1)非上市銀行的數據可得性較差,容易出現數據缺失;(2)A股上市銀行的總資產與凈利潤占整個銀行業的比重超過90%,具有代表性;(3)用于測度管理層信心的《銀行家問卷調查報告》按照季度發布,故本文選取的變量均為季度數據;(4)由于A股各家上市銀行上市時間各異,部分時間點存在數據缺失,故本文采用的數據類型為非平衡面板數據,最終共得到751個數據。本文合成MCI的《銀行家問卷調查報告》來自中國人民銀行,其他數據均來自Wind數據庫。在進行回歸分析之前對加入模型的變量進行了平穩性檢驗,ADF檢驗結果表明均為平穩數據。本文還分析了變量之間的Pearson相關系數矩陣,發現各變量間的相關性均小于0.5。

三、實證檢驗結果

(一)基準回歸結果

本文首先采用最小二乘法作為模型(1)的基本估計方法來檢驗管理層信心與商業銀行風險承擔之間的關系。考慮到可能存在的異方差、自相關和內生性問題,在最小二乘的基礎上,對模型輔以最小二乘合并HAC標準誤以及GMM兩種估計方式,力求得到最穩健的結果,模型(1)的回歸結果如表2所示。實證結果分析如下:

第一,管理層信心與商業銀行風險承擔。作為本文最為關注的部分,核心解釋變量管理層信心MCI的符號在三種估計方法下均顯著為正,說明銀行管理層信心越強,商業銀行風險承擔越高,這與Ho等的研究結論基本一致。

第二,銀行特征變量。表2中銀行盈利能力Roa的系數為正,且三個回歸結果均在1%水平上顯著,表明商業銀行盈利能力越強,越傾向于主動提高風險承擔水平,這也與前文的預期一致。其次,銀行的撥備覆蓋率Llp系數顯著為負,意味著撥備覆蓋率越高的銀行對風險的厭惡程度越大,風險承擔意愿也相應較弱,這也與上文的預期吻合。最后,資產規模Size在三組回歸結果中均為負,雖然采用OLS的估計結果在統計上并不顯著,但經過HAC調整和GMM估計的結果非常顯著。這可能是由于異方差和自相關問題導致該變量在OLS估計中結果不顯著,而另外兩種檢驗對此進行了修正。Size系數為負說明資產規模越大的銀行承擔風險的意愿反而越低,這是因為大銀行面臨股東或相關部門的監管更強,尤其是銀行上市后需要面對更多的信息和財務披露要求,降低了其風險承擔水平。

第三,銀行業競爭。反映銀行業競爭的HHI在1%的水平上顯著為負,說明隨著銀行業競爭程度的增加,商業銀行的風險承擔水平也隨之增加。銀行為保證自身盈利性不受行業競爭加劇的影響會傾向于投資風險更高的項目。

第四,金融危機。表2中代表金融危機的虛擬變量Dummy顯著為負,表明在金融危機期間,商業銀行風險承擔水平也會降低。這是由于整體宏觀經濟形勢不好時,銀行對增加其自身風險的經營行為十分謹慎。

第五,宏觀變量。其中,貨幣政策變量MP顯著為正,表明寬松的貨幣政策會導致商業銀行風險承擔加大。一方面,貨幣政策的擴張往往會使銀行對其貸款違約風險和損失準備的估計趨于樂觀,進而導致風險承擔的意愿和能力上升;另一方面,寬松的貨幣政策所導致的低利率現象使得商業銀行有充足的流動性投資高風險業務,最終會加大風險承擔水平。與之不同,經濟增長ΔGDP在OLS回歸和HAC調整中的顯著性都不高,但在GMM檢驗中結果顯著為負。由于GMM估計能夠更有效地克服異方差和內生性等問題,所以GMM結果具有更強的穩健性,根據這一結果可以判斷,經濟增長態勢越好,銀行風險承擔水平越低。這與已有研究所發現的“經濟增長越快,逆周期調控下的貸款審批標準越嚴格,進而導致商業銀行風險承擔被動降低”的結論一致(19)。

(二)內生性分析

考慮到管理層信心與商業銀行風險承擔之間可能存在反向因果關系,即銀行風險承擔水平也會對管理層信心產生一定影響,本文在這部分中將驗證潛在的內生性問題。理論上,由于本文選取的管理層信心變量綜合了銀行體系內管理層對宏觀經濟、貨幣政策、貸款需求和銀行業景氣指數的信心,處于宏觀層面,因此與商業銀行個體風險承擔水平之間的內生關系并不明顯。盡管如此,本文還是采用Durbin-Wu-Hausman檢驗驗證了變量的內生性問題。首先本文選取管理層信心MCI作為被解釋變量,由于在面板回歸模型中找到一個合適的工具變量十分困難,因此采取了面板數據模型中常用做法,將解釋變量滯后期作為工具變量,即選取管理層信心變量MCI滯后2期作為工具變量,并對模型中殘差項Resid進行回歸檢驗。殘差Resid的t值為0.17,p值為0.867,統計上并不顯著,說明銀行管理層信心變量MCI不是內生變量,由雙邊因果關系引起的內生性并不明顯。

(三)穩健性檢驗

1.替換銀行風險承擔代理變量的穩健性檢驗

本文使用Z值替代風險加權資產比率作為商業銀行風險承擔的代理變量進行了穩健性檢驗。計算公式如下:。其中,Roa為商業銀行的總資產收益率,CAR表示權益資產比率,分母為Roa的標準差,Z值越大則代表了該銀行的風險承擔水平越高。從Z值計算過程可知,其測算需要使用Roa數據。因此,為避免雙邊因果問題,本文將基準模型(1)中的解釋變量Roa剔除。回歸結果如表3所示。

顯然,表3的結果與表2基本相同,核心解釋變量管理層信心MCI符號為正且非常顯著,采用Z值替換了風險加權資產比率之后的回歸結果證明了前文結果的穩健性。

2.替換管理層信心代理變量的穩健性檢驗

本文采用信貸息差替代銀行管理層信心進行穩健性檢驗。所謂信貸息差是指企業債券與國債的收益率之差。信貸息差在一定程度上代表了對信用風險的補償,當市場主體對經濟失去信心時,對債券違約風險增大的預期會同時對低風險和高風險債券造成影響,但企業債受到影響更快更大,與國債相比這些風險債券只有提高收益率才能獲得預期融資,因此風險溢價加大進而導致信貸息差也會擴大(20)。在我國金融市場中,商業銀行是債券市場的主要參與者。因此,以信貸息差的大小反向代表商業銀行管理層的信心在邏輯上具有合理性。

在信貸息差指標的構建方面,大量文獻研究表明無擔保且評級高的長期公司債與長期國債的利差對未來經濟活動具有較大預測能力(21)。因此,本文選取我國評級為AAA級的8年期企業債收益率與8年期國債收益率的差值作為信貸息差的代理變量,用CS表示,以此從市場角度側面反映銀行管理層信心。穩健性檢驗的結果見表3。

表3結果表明,信貸息差變量CS符號顯著為負,這說明信貸息差越小,商業銀行風險承擔越高。根據信貸息差的含義,其值越小說明信貸市場的信心越強,所以該結果的意義與表2的回歸結果一致,證明前文結論具有穩健性。

四、影響機制與異質性分析

(一)影響機制分析

為了進一步探究銀行管理層信心通過何種途徑影響商業銀行的風險承擔,本文對模型(1)進行了改造,加入了管理層信心MCI與銀行特征變量以及銀行業競爭變量的交乘項,估計結果見表4。

首先,從檢驗結果可見銀行管理層信心MCI與盈利能力Roa的交乘項MCI×Roa符號為正且顯著,說明盈利能力越強的銀行,其管理層信心對風險承擔水平提升的作用越明顯;其次,撥備覆蓋率Llp單獨項的符號顯著為負,但交乘項MCI×Llp符號為正且顯著,這表明在考慮管理層信心作用后,撥備覆蓋率對銀行風險承擔水平的降低作用會被減緩。而在其他條件相同的情況下,撥備覆蓋率越高的銀行,管理層信心對提高銀行風險承擔水平的作用越明顯;再次,銀行規模在管理層信心與銀行風險承擔的關系中發揮的作用并不明顯;最后,管理層信心與銀行業競爭程度的交乘項MCI×HHI顯著為負,說明銀行業競爭越激烈,管理層信心提高銀行風險承擔的作用越低。

(二)異質性分析

本文從產權和資產規模兩個角度分析了管理層信心對商業銀行風險承擔影響的異質性。一方面,從產權異質性看,在表4國有銀行與非國有銀行兩個樣本回歸中,銀行管理層信心對銀行風險承擔的影響均呈現顯著正相關。但對比兩個回歸中核心解釋變量MCI的系數可見,國有銀行系數的絕對值小于非國有銀行,原因可能在于強監管背景下國有銀行風險承擔水平反映的是監管意志(22),受到銀行管理層信心影響的程度較小,表明銀行管理層信心對商業銀行風險承擔的影響存在產權差異。

另一方面,從表4的資產規模異質性來看,不同資產規模條件下銀行管理層信心MCI的符號均為正且顯著,但資產排名前十銀行的MCI系數絕對值大于非前十銀行,這意味著管理層信心對商業銀行風險承擔的影響存在規模差異,即管理層信心對規模小的商業銀行影響更弱。

五、研究結論與政策啟示

面對當前錯綜復雜的金融發展環境,深入考察商業銀行風險承擔的影響因素對于建立合理的銀行內部風險控制和外部監管機制具有重要意義。本文從行為金融學角度出發,使用2008Q1—2022Q4期間我國A股28家上市商業銀行的季度數據,利用中國人民銀行發布《銀行家問卷調查報告》中的四個代表性指標構建銀行管理層信心指數,檢驗了管理層信心對商業銀行風險承擔的影響,得出結論如下:

第一,管理層信心越強,商業銀行風險承擔水平越高。該結論經過替換回歸模型估計方法、替換被解釋變量、替換解釋變量的穩健性檢驗仍然成立。

第二,盈利能力越強的銀行,管理層信心對風險承擔水平提升的作用越明顯;撥備覆蓋率越高的銀行,管理層信心提高銀行風險承擔水平的作用越明顯;銀行業競爭越激烈,管理層信心提高銀行風險承擔的作用越低。

第三,管理層信心對商業銀行風險承擔的影響存在產權和資產規模的異質性。管理層信心對國有銀行風險承擔的影響弱于非國有銀行,對小銀行風險承擔的影響弱于大銀行。

結合實證結論,本文得出如下政策啟示:

第一,在當前的商業銀行經營體制下,銀行高級管理人員,尤其是決策層的信心是銀行風險形成機制中的重要影響因素。因此,需要重視銀行管理層心理預期特征在重大決策中的作用,在公司治理層面通過銀行內部監管機制發揮管理層信心對經營決策的積極影響,使之符合銀行和股東利益,避免管理層心理偏差導致的非理性決策。例如,可以通過董、監事會及獨立董事對銀行內部資源和政策實施情況進行積極監督,或任命具有財務專業知識的董事對管理層財務決策進行指導,并確保監督治理機制的獨立性和有效性,建立和完善糾偏機制,從而避免管理層過度自信與約束機制缺失共同作用對銀行風險承擔造成的消極影響。

第二,優化商業銀行內部高級管理人員的薪酬激勵機制,實現效益與風險的平衡。須打破傳統薪酬模式,使管理層薪酬與其領導能力和績效緊密掛鉤,并通過設置任期激勵與問責機制等方式對管理層決策進行約束,強化管理層風險意識,建立內生性抑制過度自信的機制。與此同時,商業銀行的經營策略中要注重長期利益和短期利益的平衡,以實現自身經營穩健性,從而避免產生管理層心理偏差的環境。

第三,在商業銀行監管過程中應重視對高級管理人員的預期管理和引導,保持動態性和前瞻性,避免銀行管理層過度自信產生的風險累積,保證風險可控,同時也要在防范過度風險承擔和鼓勵銀行業務創新和產品創新中實現合理平衡,積極營造銀行體系適度寬松的經營環境。

注釋:

(1) G. Dell'ariccia, R. Marquez, Lending Booms and Lending Standards, The Journal of Finance, 2006, 61(5), pp.2511-2546.

(2) 黃雋、章艷紅:《商業銀行的風險:規模和非利息收入——以美國為例》,《金融研究》2010年第6期。

(3) 江曙霞、陳玉嬋:《貨幣政策、銀行資本與風險承擔》,《金融研究》2012年第4期。

(4) 宋清華、曲良波:《高管薪酬、風險承擔與銀行績效:中國的經驗證據》,《國際金融研究》2011年第12期。

(5) L. Laeven, R. Levine, Bank Governance, Regulation and Risk-Taking, Journal of Financial Economics, 2009, 93(2), pp.259-275.

(6) C. T. Shehzad, J. Dehaan, B. Scholtens, The Impact of Bank Ownership Concentration on Impaired Loans and Capital Adequacy, Journal of Banking and Finance, 2010, 34(2), pp.399-408.

(7) S. Pathan, Strong Boards, CEO Power and Bank Risk-Taking, Journal of Banking & Finance, 2009, 33(7), pp.1340-1350.

(8) J. Hagendorff, F. Vallascas, CEO Pay Incentives and Risk-Taking: Evidence from Bank Acquisitions, Journal of Corporate Finance, 2011, 17(4), pp.1078-1095.

(9) A. Maddaloni, J. L. Peydro, Bank Risk-Taking, Securitization, Supervision, and Low Interest Rates: Evidence from The Euro-Area and The US Lending Standards, The Review of Financial Studies, 2011, 24(6), pp.2121-2165.

(10) M. Kohler, Which Banks are More Risky? The Impact of Business Models on Bank Stability, Journal of Financial Stability, 2015, 16, pp.195-212.

(11) F. González, Bank Regulation and Risk-Taking Incentives: An International Comparison of Bank Risk, Journal of Banking & Finance, 2005, 29(5), pp.1153-1184.

(12) 方意、陳敏:《經濟波動、銀行風險承擔與中國金融周期》,《世界經濟》 2019年第2期;于震:《銀行家情緒、影子銀行與經濟周期波動》,《經濟學(季刊)》2021年第6期。

(13) C. Borio, H. Zhu, Capital Regulation, Risk-Taking and Monetary Policy: A Missing Link in the Transmission Mechanism? Journal of Financial Stability, 2012, 8(4), pp.236-251.

(14) N. Aktas, C. Louca, D. Petmezas, CEO Overconfidence and the Value of Corporate Cash Holdings, Journal of Corporate Finance, 2019, 54, pp.85-106.

(15) P. Ho, C. W. Huang, C. Y. Lin, J. F. Yen, CEO Overconfidence and Financial Crisis: Evidence from Bank Lending and Leverage, Journal of Financial Economics, 2016, 120(1), pp.194-209.

(16) M. D. Delis, G. P. Kouretas, Interest Rates and Bank Risk-Taking, Journal of Banking & Finance, 2011, 35(4), pp.840-855.

(17) 方意、趙勝民、謝曉聞:《貨幣政策的銀行風險承擔分析——兼論貨幣政策與宏觀審慎政策協調問題》,《管理世界》2012年第11期;李雙建、田國強:《銀行競爭與貨幣政策銀行風險承擔渠道:理論與實證》,《管理世界》2020年第4期。

(18) 于震、丁尚宇、楊銳:《銀行家有限理性預期與中國經濟波動》,《南京師大學報》(社會科學版)2018年第3期;劉建國、鹿亞新、楊文悅、何陽鈞、陳悅、張婷婷、幸澤林、肖維、邱福提、蘭芳、周煉軍:《銀行家問卷調查制度國際比較研究》,《金融發展評論》2014年第4期。

(19) 金鵬輝、張翔、高峰:《貨幣政策對銀行風險承擔的影響——基于銀行業整體的研究》,《金融研究》2014年第2期;潘攀、鄧超、邱煜:《經濟政策不確定性、銀行風險承擔與企業投資》,《財經研究》2020年第2期。

(20) D. López-Salido, J. C. Stein, E. Zakraj?ek, Credit-Market Sentiment and the Business Cycle, The Quarterly Journal of Economics, 2017, 132(3), pp.1373-1426.

(21) S. Gilchrist, V. Yankov, E. Zakraj?ek, Credit Market Shocks and Economic Fluctuations: Evidence from Corporate Bond and Stock Markets, Journal of Monetary Economics, 2009, 56(4), pp.471-493.

(22) 唐亞暉、宋振宇:《商業銀行股權結構對其經營績效的影響》,《稅務與經濟》2023年第1期;于震、丁尚宇、楊銳:《銀行情緒與信貸周期》,《金融評論》2020年第2期。

作者簡介:劉淼,吉林財經大學金融學院副教授,吉林長春,130117;田沅鑫,吉林財經大學金融學院,吉林長春,130117;于震,通訊作者,吉林大學經濟學院教授、博士生導師,吉林長春,130012。

(責任編輯 李燈強)