智能的交互:腦機接口中的身體圖式轉向

何倫鳳 朱謙

摘要:伴隨著神經技術的發(fā)展,“大腦+機器+接口”的系統(tǒng)配置促使著肉身與機械的完美結合,腦機接口時代有望降臨。腦機接口連接的皮層活動將每一組新穎的感覺都納入到身體圖式的關系之中,以“身體”為基點拓展著我們的知覺,讓人類身體圖式不斷超越解剖空間所達到的范圍。利用接口這一中介,身體既是我們認知世界的客體,同時又是主體,這沖擊著自笛卡爾以來的心身二元論。人類在適應接口存在的諸多實踐場域及生存情境后,形成“具身化的圖式”,并以社會擴張性的方式指引著人類具身圖式的系統(tǒng)性、全局性更新。更新后的圖式作用于心智層面的抽象命題,讓人類理解世界的方式悄然改變。接口這一心智轉換的中介變得極其暢通,加速著人機同化進程,也讓人類走向“非人”的異化軌道。個性的泯滅同化、生存狀態(tài)的狹窄、個人隱私的泄露、算法權力的壓榨在腦機接口的應用生態(tài)中不斷凸顯,需在接口技術發(fā)展的同時對其予以足夠思索。

關鍵詞:腦機接口;人機同化;具身圖式;具身心智

基金項目:福建省以馬克思主義為指導的哲學社會科學學科基礎理論研究基地重大項目“農業(yè)生態(tài)安全屏障建設法治保障研究”(FJ2021MJDZ022);福建省高校哲學社會科學研究一般項目“福建省科技創(chuàng)新人才政策實施效果評估研究”(2023R0020);四川省教育廳人文社會科學重點研究基地——四川基層社會風險防控治理研究中心自籌項目“基層社會網絡輿情危機及應對策略研究”(JCFXFK22-16C)

中圖分類號:TP242.6;B84 文獻標識碼:A 文章編號:1003-854X(2023)11-0072-11

一、問題的提出

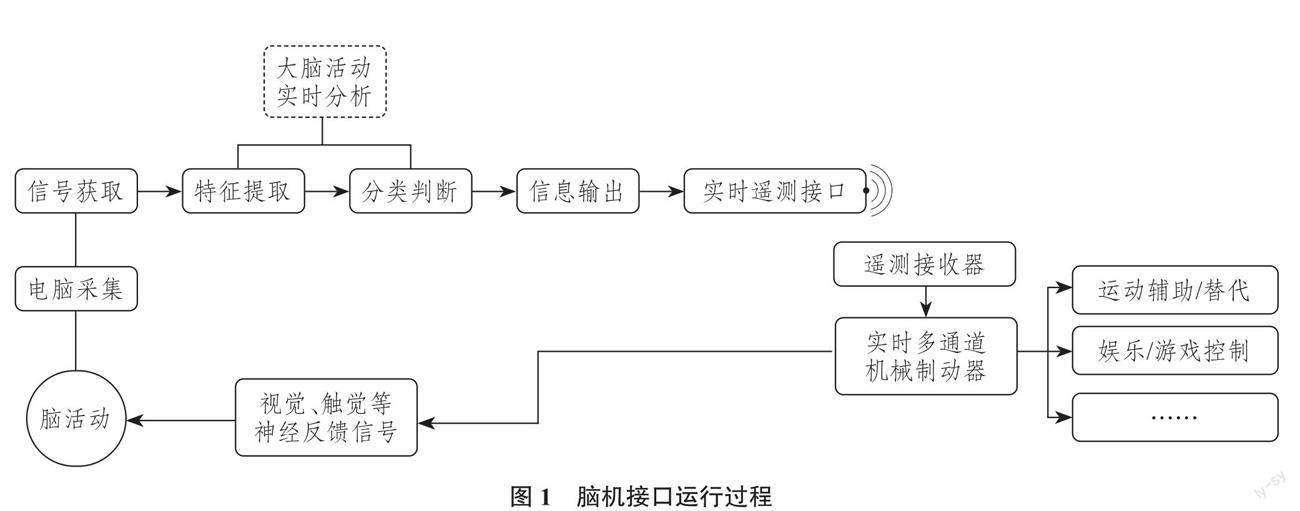

近年來,腦機接口作為下一代人工智能發(fā)展的重要方向,備受矚目。所謂腦機接口(brain computer interface,BCI),是一種不依賴于大腦正常輸出通路,可以在大腦與外部設備之間實現直接通信的特殊交互系統(tǒng)。(1) 1973年,腦機接口的概念由Vidal加以形式化,其后,1999年6月,第一屆BCI國際會議對其作出定義:“腦機接口是一種不依賴于大腦周圍神經和肌肉的輸出通信系統(tǒng)。”(2) 緊接著,2001年,世界一流科技期刊《麻省理工科技評論》(MIT Technology Review)將腦機接口稱為將會改變世界的十大新興技術之一。就其組成視之,廣義的腦機接口是一套兼具軟件、硬件的復合系統(tǒng),由三部分組成,即腦、機和接口。狹義的腦機接口單獨聚焦于接口這一設備本身。其中,“腦”一詞意指有機生命形式的腦或神經系統(tǒng),而并非僅僅是“mind”;“機”一詞意指任何處理或計算的設備,其形式可以從簡單電路到硅芯片(3) ;“接口”則是作為信息交互的中介物,在腦與機之間進行信息的傳輸與交互。具體到運行路徑,腦機接口經歷著腦電采集、信號處理、信號輸出、信號接收、信號反饋等多個中間環(huán)節(jié)(見圖1)。

腦機接口通常用于醫(yī)療服務行業(yè),通過該接口來研究、映射、協(xié)助、增強、修復人類意識或感覺功能。(4)人工耳蝸、視覺假體、記憶假體等都可視為腦機接口技術的初代產品。腦機接口的初代研究和應用版本主要目的是服務于霍金、鮑比這樣的運動障礙患者——他們的大腦細胞正常,但外周的運動神經元全部或部分壞死,因而面臨行動不便以及語言、視覺、聽覺等障礙。不過,隨著腦機接口技術的發(fā)展,以及其具備使人突破局限、超越身體的巨大潛力,初代的腦機接口產品已漸漸無法滿足人類的欲望。現在,有一部分人正在以最快的速度向著腦機接口的終極形態(tài)——全腦接口全力探索。例如,埃隆·馬斯克曾公開表示,建立Neuralink只有一個目標:加快全腦接口時代的到來。(5) 他為我們摹畫了這樣一個未來:人們不必依賴身體動作或口頭語言來表達自己的意愿,可以直接通過大腦的電活動實現隨意漫游,只要腦袋想一想,我們的想法就可以被高效且完美地轉化為納米工具的細微操作或者尖端機器人的復雜動作。這一幕與《黑客帝國》《阿凡達》《阿麗塔》等眾多科幻電影和小說中描述的意念控制、記憶思維分享和大腦構想的虛擬世界,如出一轍。全腦接口時代下,其產品形態(tài)將會被不斷地精簡縮小,甚至是衍生出細胞培養(yǎng)物的腦機接口,便于融入顱骨之中。2010年,Naweed Syed實驗室培養(yǎng)出了世界上第一個神經芯片,還可在微芯片上培養(yǎng)腦細胞,精準地捕捉大腦活動的細微變化。(6) 2016年,美國加州大學伯克利分校的研究員開發(fā)出“神經塵埃”——是一種和塵埃一樣大小的無線傳感器,可以以最小的組織損傷插入大腦,提供傳感、刺激和經顱通信。(7) 可以窺見,適應全腦接口的產品原型已初步萌芽。

然而,面對這樣一項技術的興起,人們往往憧憬其為我們的生產和生活所帶來的便利、舒適與效率,卻易于忽視技術背后隱藏的安全、倫理與哲學挑戰(zhàn)。“先興起,后治理”已經成為當代新型技術發(fā)展的通行路徑。腦機接口是一項集心理學、計算機科學/人工智能、語言學、哲學、神經科學和人類學等多學科交叉融合的新興技術(8) ,技術的復雜性側面反映出其衍生問題的多樣性。對于腦機接口迅猛發(fā)展帶來的諸多復雜問題,微觀角度的技術性對策并不足以有效因應。這是因為,很大程度上,技術理性往往關注“眼前問題”,但技術的治理卻往往需要“經驗性”基礎。事實上,目前全腦接口的研發(fā)存在很大技術瓶頸,不少人將其評價為一種“技術狂想”或“資本泡沫”。盡管如此,面對全腦接口時代的逼近,我們仍需對其中可能預見的問題加以剖析:腦機接口會對人類生產、生活方式產生何種影響?腦機接口會使得人類身體圖式發(fā)生何種變化?其如何作用于人的心智機制?未來,腦機接口會使人類與機器完全同化嗎?同化之后又會面臨何種風險?凡此種種,均是社會科學中所有學科應加探討與反思的深刻問題。

二、身體圖式:認識腦機接口的新視角

自古以來,對人而言,身體一直帶有天然的神秘性,這種身體的神秘性源于人對身體和身體經驗的多方面感受,包括身體的起源、功能、感覺和自我意識等方面的疑惑和探索。在過去的觀念中,人們僅能通過自己身體的處境空間(而不是日常意義或科學意義上的位置空間)來認識和理解世界。(9) 然而,在現代的腦機接口系統(tǒng)中,接口充當了人與機器交流的媒介,使人機關系變得更為緊密。在這種交互傳導過程中,使用者基于對自己身體形象和感覺的認知和構建,為本己身體塑造出一套全新的實存空間,這一實存空間的本質便是“身體圖式”(body schema)。

身體圖式能夠折射知覺的多樣性、個體心理過程的復雜性、自我認知的限制等諸多內容,這些因素能夠加深個體對自身身體的了解。可見,身體的神秘性部分地來源于個體對身體圖式的認知和探索,而腦機接口讓身體的神秘性在一定程度上得以“祛魅”。(10) 腦機接口讓大腦對觸覺、視覺、聽覺等知覺信息產生了某種感知,這種感知仿佛進入了骨骼、肌肉,成了身體的延伸(11) ,讓人們體驗著一種空間性存在。被譽為“腦機接口之父”的米格爾·尼科萊利斯教授也曾指出:人與機器結成意義深遠的聯(lián)系,將導致一種新的“身體圖式”產生。的確,當使用腦機接口時,我們可以通過意念來控制家電、駕駛汽車,接口仿佛作為我們的生理肢體,從現實身體延伸出經驗虛擬空間的知覺中介。盡管這是一種功能性的“技術身體”延伸,但其帶給我們的體驗、知覺、感受,卻顯得那么真實。正如麥克盧漢在《理解媒介:論人的延伸》中提出的,一切技術都是人體的延伸。(12)

誠然,除了腦機接口,這種讓我們身體得以延伸,并以一種“集成性”方式拓展人們空間處境的事例不勝枚舉。從最早的原始人使用棍棒弓箭打獵,到當代人使用電腦手機生活和工作,借助外在工具拓展與周圍世界的接觸范圍、延展人類能力的現象甚為普遍。(13)某種程度上,我們所使用的工具,都是作為我們身體延伸的表現形式。只是,在身體和技術互嵌的過程中,這種工具延伸會顯得更加有力、效果也更加顯著。腦機接口與一般工具使用的不同之處在于,其不僅僅是人體的外在延伸,它還向我們開辟了一條技術向人體內在拓展的路徑。

技術不僅向人體的外部更遠處延伸,而且還向人體的內部更近處延伸,它的延伸是雙向的。當我們通過技術看得更遠、聽得更遠的時候,技術也同樣越來越靠近我們的身體,甚至越來越深入到我們的體內,腦機接口就是這一技術類型的典例。當腦機接口植入人體后,一般會除考慮安全因素外,還需要其能夠長期、同時提供數萬個分布在多個腦區(qū)中的神經元的可靠電活動記錄。這種大規(guī)模的腦活動記錄必須至少在10年內維持穩(wěn)定,不需要進行外科手術修復。(14)換句話說,腦機接口實際成為了我們身體的一部分,以至于我們會完全習慣并依賴于這樣一個接口的存在。就如同近視患者在長期佩戴眼鏡后離不開眼鏡、盲人在熟練使用拐杖后離不開拐杖一樣,腦機接口將不再是身體的一個客體,而是被整合、納入到他的身體圖式之內。

“身體圖式”這一概念最早見于100多年前英國神經科學家亨利·海德和戈登·霍姆斯的觀點。他們認為,“每一個新姿勢或動作都被記錄在具有可塑性的圖式中。皮層活動會將每一組新穎的感覺都納入圖式的關系之中”。(15)因而,身體圖式象征著一種統(tǒng)合的知覺—運動系統(tǒng)的能力(16),它反映了身體的“姿勢模式”或“我們自己的組織模式(圖式)”,是所有姿勢變化進行測量的尺度。(17)盡管胡塞爾的直覺現象學也將運動感覺的問題作為一個重要主題,但他并未提出身體圖式這一概念。正是由于這些身體圖式的存在,我們才擁有將超過自身極限和有關姿勢、動作及位置的認識投射到手中的工具之上的能力。“身體圖式”還具備一個與之相近的概念——身體意象,但兩者并不等同。美國認知哲學家加拉格爾曾在他的《身體怎樣形成心智》一書中描述過身體意象與身體圖式的區(qū)別——身體意象是附屬于人身體的一組復雜的意向性性情,身體圖式則是一個能夠使身體運動的感覺動力系統(tǒng),且這個系統(tǒng)沒有知覺監(jiān)測的意識和必要性,也能夠維持功能性姿勢。(18)

身體圖式作為大腦自己對觸覺、視覺、聽覺等知覺信息的內部表征,它會基于有形的身體,憑借著內在感覺、想象在大腦中構建出鏡像認知的三維模型。當人們逐漸習慣用腦機接口所連接的機械外設去完成我們生活、工作的各種事項時,就會發(fā)現,利用腦機接口支配的表意動作離不開大腦提供的意義投射。我們的大腦會基于不同的生活、工作場景構建出身體圖式,也就是我們身體內在的鏡像認知模型,再以這個內核為起點重構身體周圍的空間。(19)只是,由于身體圖式具有不按比例復制的特征,它會像類似解剖學家“大腦皮層上的侏儒”那樣,以一種近乎等比例縮小的方式將我們的接口所連接外設的傳導刺激投射到大腦皮層上。同時,腦機接口的實時遙測、接收會讓大腦中身體圖式的呈現表現出空間和時間上的連續(xù)性,這一遙測、接收的過程可以與接口所連接的機械外設的連續(xù)性外部刺激相對應。身體圖式在不斷構建的過程中,也在不斷積累并儲存,使大腦具有了建構主觀世界的基礎性資源,資源的積累才使大腦真正建構了自己主動認識客觀事物的基礎性功能(20),這一點或許是人類形成心智的關鍵。

實然,從古希臘一直到19世紀,人們是在靈魂、精神、心智、理性與身體二元對立框架中來認識身體的,認為身體是靈魂、精神、心智的附屬物,身體是被動的、臣服的。(21) 而腦機接口技術的研究和發(fā)展無疑是在挑戰(zhàn)這一二元對立框架。腦機接口讓人類的身體器官與外部機械可以進行空間上的組合,不僅身體向外的能力得到延伸,向內的能力也得以拓展。這種原先被視為“有限的、物質性的、無時間性的”的身體已然具備了“無限的、精神性的、時間性的”發(fā)展?jié)摿ΑN覀內祟愂且宰约旱纳眢w為出發(fā)點理解周圍空間的,這種身體既包括“現實中的身體”,也包括“現象中的身體”,只是現象學中的身體圖式是在無意識中內隱學習形成的,常被人們所忽視,但它卻在人對自我的認知中發(fā)揮著重要的作用,就像身體圖式的記憶會讓截肢者在不經意間還想要邁動那只不存在的腳一樣。梅洛-龐蒂在分析心身關系時指出,“客觀的身體不是現象的身體的真理”,它“不過是現象的身體的一種弱化的形象”。(22) 藉此,身體決定了認知的視角和可能的限度,腦機接口作為我們身體延伸的同時,也成為我們身體內在的一部分,并圍繞拓展的知覺形成不同于現在的“身體圖式”,這使其成為我們認識腦機接口的新視角。

三、腦機接口中具身圖式的更新

在諸多復雜使用場景下,人們基于身體所體驗的空間運動以及與物體打交道的經驗,形成“具身化的圖式”,在不借助眼、耳、口、鼻等本體器官的情況下,接口會讓我們不斷接收著來自外界的刺激,使我們獲得某種空間方位及關系:上—下、前—后、部分—整體、中心—邊緣。(23)在重復的使用場景中,我們身體活動空間的指涉范圍擴大,身體存世的形態(tài)在不斷重復的身體經驗中開始改變,大腦所建構的具身圖式亦漸漸經歷著一系列的擴展、聯(lián)結、整合等重構過程。

根據目前人類的暢想,腦機接口未來將不只適用于生物醫(yī)學、神經康復領域。每次的進化升級,最初的理由都是為了治療,但人類只要一有重大突破,這就絕不會是終點。(24)就如同“契訶夫法則”一般(25) ,人類對新技術帶來的種種誘惑總是顯得無力抵抗。未來,腦機接口在教育、軍事、娛樂、智能家居等方面亦有廣泛應用空間,它會以一種不可阻擋的趨勢滲透到我們日常生活的方方面面。當這種應用足夠廣泛,幾乎每個人都成為了腦機接口設備的用戶時,我們的身體不能僅理解成純粹的身體器官的觀點或許會成為社會的一種共識,因為在大眾與身體存在活動緊密相連的實踐場域及生存情境中,可能隨處充斥著由接口所連接的機械外設。

尼科萊利斯在分析腦機接口時發(fā)現,“腦機接口使受試者以新方法獲得關于周圍世界的統(tǒng)計信息,被試的大腦傾向于同化這些統(tǒng)計信息以及用以收集這些信息的感官或工具,并因此產生一個有關世界的新模式、對被試身體的新刺激,以及定義個體對現實的知覺和自我感的一套新邊界或新限制”。(26)也就是說,當習慣了腦機接口的應用場域,我們的身體會不斷更改、修正處境,乃至配置自我的空間處境,生成新的習慣和空間深度(27) ,這是一次具身圖式的全面更新。我們的具身圖式在自己的處境中組織起自身而朝向知覺客體(28) ,此時的知覺客體不再僅局限于我們現實中的四肢,它還包括腦機接口所連接的機械外設、智能體等外在客體。想象一下:我們的大腦連接著數個機械外設或智能體,它們仿佛作為人體生理結構的傳感器,不斷接受著外在世界的刺激。此時,呈現在我們大腦中的原型圖式還會是“兩足”“兩臂”的形態(tài)嗎?很大程度上不是,而會因接口所連接外設的支路數量在大腦中呈現出不同的鏡像,它可能是“三足”“四足”,也可能是“五臂”“六臂”;甚至,“足”與“臂”的界限也沒有那么清晰,它們都只是作為人的“肢體”而存在。在現在的我們想來,這簡直就是山海經中所記載的奇異怪獸。可是,在這種推理模式下,我們又不得不承認,這會是未來人類大腦所映射出的圖式狀態(tài),并且,這一圖式在大腦中的轉變會像人類從四腳行走進化到兩腳直立一樣自然,因為他使個體空間獲得了更高的進化效率。

圖式的更新意味著存在感覺運動中身體主體意識的形成與轉移,并且會進一步表現在諸如投身、身體的意向弧、身體的技能化應對等身體活動中。(29)身體的理解過程是體驗的過程,也是構成新的身體圖式的過程。因此,更新后的身體圖式意味著我們理解世界、理解空間與時間的方式正在發(fā)生變化。誠如:在女性戴寬邊大羽毛帽子的時代,她們的具身圖式會迅速根據判斷做出調整,這樣她們就可以不假思索地在狹窄的門道和低矮的橫梁間穿行,而不會發(fā)生任何事故。(30) 現在的我們,在日常生活中與用具打交道,并不是為了占有用具或得到對用具的科學理解,而是為了借助它進入某種工作或生活狀態(tài)。(31)當我們大腦重構起一套完整使用腦機接口的具身圖式時,我們可能會極大地陷入到時時刻刻依靠腦機接口的工作或生活狀態(tài)中。這是因為,更新后的圖式本身具有很強的“頑固性”,一旦形成就不可能簡單地將其“抹去”。它會深刻地刻印在我們的腦海里,直至我們完全認同自身的這種存在方式,并欣然接受這套圖式所映射出的現實行為。

當然,圖式的更新并非僅在我們使用腦機接口時會出現,個體為著環(huán)境需要,也會將環(huán)境因素納入機體已有的圖式或結構之中,并配合著主動地修改圖式。比如我們在習慣手寫記錄向習慣鍵盤輸入的過程中,刺激指尖的感覺并不一樣,在這一過程,我們大腦的具身圖式在發(fā)生著細微的變化;以及嬰兒時期的我們,視覺較弱,其大腦內的視覺圖式與成年后的視覺圖式也是存在差異的。只是,腦機接口的普及使用帶給我們具身圖式的更新不僅僅是個體性的,還是反映著社會中人們大腦圖式系統(tǒng)性、全局性的革新。這種革新具有某種社會擴張性,它深入支配著人們觀念模式的轉變,并滲透到社會場域中的規(guī)則、制度、規(guī)范、習俗、法律等制約框架中,從而使行動者自覺自愿地依照被形塑的具身圖式做出不同反應。其間,這種不同的反應模式指向了人類的心智問題。

四、圖式引動下的具身心智機制

具身圖式的更新只是一個起點,當更新后的具身圖式作用于心智層面的組織抽象命題和特定具體意象時,我們思考概念化、抽象化對象的方式也會發(fā)生改變。在強人工智能時代甚至是超人工智能時代,要讓腦機接口能夠自如地在各種不同的語境中具有更佳的適應性和“可調適度”,離不開對人類心智問題的深究。將腦機接口用戶的心智研究置于身體圖式的概念基座上,可以使問題的視野限制到身體如何影響人類的心智和行動,以及基于身體本質對其所處空間的探尋中去。(32) 早在1948年,圖靈在他寫給英國科學院的論文《智能機器》里面,就曾經把研究智能的方向劃分成“具身智能”和“非具身智能”兩類。前者是指智能是基于身體和涉及身體的,智能和認知兩者必須以一個在環(huán)境中的具體的身體結構和身體活動為基礎,而不能僅僅存在于腦海之中。后者是指所謂智能就是符號操作,起始于大腦的輸入,終止于大腦的輸出,智能和認知只關注這個符號的操作過程。(33) 具身智能關注身體感知和行為肢體器官的形態(tài)和功能,已是近年來人工智能領域關注的新概念。

(一)心智的始源

“心智”這一詞語一直頻繁地出現在我們眼前,但也一直未有一個清晰的、精確的概念。然而,心智同認知、語言一樣,是人類進化中極為重要的因素,也是身體圖式實現主體性建構的最高層次。心智是什么?尤其是在使用腦機接口過程中,從感官知覺到執(zhí)行控制的心理活動的連續(xù)譜系中的“心智成分”又是什么呢?是一個較難的問題。一些人使用“心智”(mind)這個概念表示智力和邏輯、思維和推理,這種做法將它與“心靈”或“情緒”對立起來。另一些人將其指代與活著的我們感受到的主觀體驗有關的一切:從感受到思維,從理性的觀點到先于或潛藏于話語下的內在的感官沉浸,再到我們感覺到的、與他人及整個地球的聯(lián)系。(34) 還有一些人將心智描述為“信息處理器”,從知覺到推理,再到行為決策,它們都是心智的信息加工過程的組成部分。(35) 總體而言,“心智”一詞具有名詞性和動詞性兩層面向,名詞性的心智意指“處理器”,可以為我們所擁有;動詞性的心智則是一個動態(tài)的、不斷涌現的“加工過程”。盡管如此,我們依舊對心智的具體內容一無所知。為方便理解,在本文中,暫且假定:心智是一種關于認知、知覺、記憶、意識、思維等主觀體驗的綜合過程。

曾一度,關于心智是潛藏于人類的大腦之中,還是寄居于身體之內,是一個長期懸而未決的哲學問題。古希臘醫(yī)生希波克拉底最早提出“腦是我們精神生活的所在地”,即主張心智的“大腦中心論”。之后,亞里士多德認為,心臟和所有的感官都有聯(lián)系,而且其位于身體的正中,腦卻并非如此”,因而提出了“心臟中心論”。(36) 誠然,兩種觀點并未經過嚴格的證實或證偽,僅是各自在時代限制下的經驗性、直覺性想象。公元2世紀,蓋倫通過解剖發(fā)現了“腦室”,并將其視為儲藏靈魂的地方。在這種“腦作為心智所在地”的理論走向下,17世紀中葉,英國醫(yī)生威利斯進一步提出“人腦的高級認知功能來自大腦皮層的褶皺”(37) ,并以牛津爆發(fā)流行病期間的病人為對象進行了實證。迄今,人們對心智、靈魂源起于大腦已深信不疑,這點從臨床醫(yī)學將“腦死亡”作為人的死亡標準中得以窺見,即是說,即使人的身體還活著——儀器能夠維持基本的心肺功能,但其“腦死亡”(38) 后,就不再視為“活著”。然而事實真就如此嗎?心智的形成是一項極其復雜的過程,如果將其僅局限于大腦之內,它們無法完整解釋出感受性、意向性、自由意志及經驗性問題。(39) 以身體為基礎的知覺始終是我們認識世界的起點。通過身體建立起的知覺,是我們在看、聽、接觸事物時的直接印象和感受,它不需要提前介入判斷、記憶、思維等內容,因此可以說,知覺先于心智與意識,是某種東西在我們身上的原始作用和表現。但是,反過來卻無法等價,心智的形成必然需要身體知覺這一原始要素的協(xié)同,這種協(xié)同方式很大程度上來自于身體圖式的參與。因此,在現有的生物學基礎上,心智研究還應嘗試向著“心智不僅僅是大腦活動”的方向多加探索。

(二)心智的成型機理

如何形成心智?這就如圖靈測試(40) 嘗試回答的“機器能否思考”的問題一樣,一直是人工智能、心智哲學和認知科學領域中最具爭議的話題之一。(41) 若要深究這一議題,必然需首先摒棄人工智能領域中行為主義學派的思維范式,因為,這一學派主張使用“感知—動作”的研究方法,通過環(huán)境反饋和智能行為之間的因果聯(lián)系去尋找智能。這種方法既不關心智能的載體和其內部的生理結構,也不關心智能的邏輯和心理結構,只關心智能的外部可觀察到的行為表現。(42)這樣的智能實際上是“沒有表達的智能”和“沒有推理的智能”,即使是放到腦機接口的研究中,它也不會涉及到接口對心智、認知信息的提取。不過,有不少神經生理學家嘗試從分子出發(fā)解釋心智的形成,他們認為,大腦是由高度專門化、相互區(qū)隔的神經系統(tǒng)組成,其中,單一神經元作為大腦的基本功能單元,它們承擔著大腦心智形成的重任,如大腦中的皮質負責處理聽覺、視覺等信息(43) ,海馬體負責存儲記憶信息。但這種“還原論式”的心智形成機理一直無法解釋諸多分子在相互折疊之后衍生的協(xié)同作用,即博姆所謂的“整體性與內隱秩序”。因此,后來更多的神經學家轉向認為是神經回路定義了我們引以為傲的“心智”,身體知覺的意義應是“格式塔式”的,所以大腦是作為一個整體產生心智,而并非是不同功能的腦區(qū)匯總的結果,其中,相互連接的神經元集群(而非單一的神經元)構成了人類認知、心智形成的關鍵要素。從“局部論”到“分布論”,神經學研究經歷了從嚴格遵守單一神經元的還原論實驗范式,到分布式神經編碼的網狀論跨越,其間經歷了一段漫長的過程。

在此基礎上,還有人將心智視為一個振動系統(tǒng),大腦是一個振蕩器,思想是每一特殊振動通過必不可少的細胞結合有組織地表達出來的結果,因而,心智中的主觀體驗可能也是能量流的一種涌現產物。人工智能之父馬文·明斯基在《心智社會》中曾介紹過派珀特原則:“思維發(fā)展中最重要的一些步驟不僅需要獲得新的知識,還需要獲得新的管理方式來運用已有的知識。”(44) 那么,將腦機接口植入大腦中,是否是讓其承擔一個類似于信息管理系統(tǒng)的角色?的確有此可能,不過這一假設的前提需要心智、思維等能夠轉化為一種接口可偵測到的信息形式,它可以是一串代碼,或是某種算法機制下的數據,否則心智所代表的隱喻意義始終無法被提取出來。例如:當我們看到一個蘋果時,我們大腦對于世界的表征會發(fā)生變化,但這種變化只是信息的變化,即我們有了更多關于蘋果的信息,而并沒有產生意識與心智。(45)目前的腦電圖(EEG)、功能磁共振成像(FMRI)、近紅外光譜(NIRS)等“讀腦”技術,都很難說建立了心智、思維等向機器所可接收的數據、算法轉換的機制。由此,以上關于“心智如何形成”的論述,都只能一定程度上提供心智形成的可能路徑。我們不能像克里克在《狂熱的追求》一書中說的,先做些簡單化的假設,再進行一些漂亮的數學計算,使其大致與某些實驗數據吻合,然后就認為自己得到了一些結果。(46) 或許,心智的形成未必就是物理、化學、神經生理的,也不是信息處理。除了從生命過程的熱力學中抽象演繹出關于神經元活動的干癟數學描述和“大腦信息管理說”,心智、意識或許不是單單從神經系統(tǒng)里產生出來,沒有身體與世界的互動,沒有大腦中構建的知覺、身體圖式,心智、意識等無從發(fā)生(47) ,故還需在哲學、心理學、認知科學等層面解釋身體圖式參與下的具身心智機制。

(三)腦機連接中的具身心智

馬克·約翰遜在《心智中的身體》中指出:“因為我有身體,所以我必須從一個受到限制的空間視野、在特定情感立場與情緒的看似雜亂的框架中來觀察理解事物。”(48) 身體與身體圖式概念有所不同,但后者是以前者為參照標準進行建構的。在認知心理學領域,人的認知依賴于具有多種感(知)覺—運動能力的身體,依賴的介入形式是人的身體圖式,有什么樣的身體圖式便會使人形成什么樣的認知。深受實用主義影響的認知哲學家喬治·拉克夫也曾提出較為徹底的身體圖式:“心智是身體,思想就是感知,觀念就是被知覺到的事物,知道就是看見,交流是展示。”(49) 在這種“具身化”的認知現象中,某種程度上身體圖式都被看作一種適應力很強的心智模型,從而將人的心智與身體的動作、意象和形式等個性化的感性加工方式相互聯(lián)系起來。(50)

具身理論源于海德格爾的“存在論”和梅洛-龐蒂“身體—主體論”,其蘊含著一個內在前提:人的心智是寓居于身體之中的。這亦是梅洛-龐蒂在《知覺現象學》中表達的,他認為,人類所有的心智,包括體驗、感覺、知覺、注意、記憶、情緒等等都是通過身體來實現的,包括身體圖式、行為結構和神經結構。(51) 希拉里·普特南曾提出著名的“缸中之腦”實驗:將人的大腦放進一個盛有維持腦存活營養(yǎng)液的缸中。腦的神經末梢連接在計算機上,這臺計算機按照程序向腦傳送信息,以使他保持一切完全正常的幻覺。盡管這聽起來有些荒誕,但的確可能是腦機接口技術的終極進階。在這個假想實驗中,被試還可以通過大腦活動,在身體不做出任何動作的情況下,實時控制機器人手臂和腿的運動。并且,這種控制既可以是本地控制,也可以是遠程控制。這里看起來存在一個悖論:如果人的心智是寓居于身體之中的,那么在“缸中之腦”的極端情況下,似乎并未有身體及相應圖式的參與,此前設立的心智形成前提是否有誤呢?非也。在身體圖式的概念中,與之相關的“身體”基礎并非僅指自出生時和我們連接生長的有機體,它還包括外在嫁接的器具,也就是腦機接口的另一端——它可能是幫助人們延展活動范圍的機械臂,也可能是重建視覺通道的視覺假體,它們也是作為“我”的身體的存在形式,屬于概念外延的“身體”。

整體視之,具身心智是基于“身體”的生物條件實現的,是神經系統(tǒng)活動的顯現(52) ,在此基礎上,代表人類心智最高水平的“自我”更是源于腦對身體圖式的逐步構建。(53) 換言之,如果腦機接口可以實現自己作為“身體”的生物條件,從某種程度上,它也具備形成心智的條件。其中,還需要探究簡單非生物進化到復雜生命體的物理間隙,以此將非生物的接口和生物性的心智聯(lián)系起來。(54)針對腦機接口這一身體“外來物”,要達至“有機”的技術“奇點”,使接口中的神經信息能夠自我迭代,產生顛覆性的功能,接口的帶寬至少需要達到大概100萬個神經元的量級。2020年8月29日,馬斯克發(fā)布會上推出的腦機接口設備——LINK V0.9版,其信號通道僅為1024個,離腦機接口的終極形態(tài)相差甚遠。(55) 較之,目前的腦機接口技術只能實現一些并不復雜的腦電信號的讀取和轉換,從而實現對接口所連接外設的簡單控制。這離更加復雜的、精細化的交互和功能,甚至實現思維、心智、認知與計算機的完美對接,還有很漫長的路要走。只有當這種心智轉換的中介變得極其暢通,人與接口的同化才能開始產生。

五、人機融合與異化:腦機接口中主體存立的辯證尋思

腦機接口這一媒介,讓人類實現人機協(xié)同一體化,一體化越完美,摩擦力就越小,當摩擦力幾近消失時,“人機同化”便產生了。并且,這種同化包含著異化,將人類“造作”成“非人”的狀態(tài),預示著主體存立的辯證視角。

(一)人與接口之間的同化

接口與身體之間的相處狀態(tài),大致分為“同化”與“疏離”兩種。當接口與身體“不上手”或“疏離”,人容易生出“煩”的情狀,這一情狀可以外化為:侵入性和部分侵入性方法接入的腦機接口,在人體中產生的疤痕組織,以及在接口信號采集過程中容易出現的噪聲和信號失真現象。相反,“上手狀態(tài)”意味著人與腦機接口之間的“同化”。將工具、器物“同化”到大腦之中,是一種深刻的哲學洞見,它意味著本體論與工具論的藩籬并非一成不變,尤其是作為人的地位可能發(fā)生急劇變化時,我們更需要關注并思考人與接口之間的“同化”關系。

繼哥白尼、達爾文、弗洛伊德消除地球與其它天體之間的差異、人與動物差異、人的理性與非理性差異之后,腦機接口很大程度上會使人機差異的“第四間斷”發(fā)生彌合。(56) 這種彌合指向使接口整合為自己身體的一部分,抹除接口與人體的邊界,并將其納入用戶的身體圖式,實時調整用戶的自我感以及相關的感覺感受野,形成一種“交互肉身性”。對于這個交互的肉身,將破除以往“我思”只能理解世界、“我行”才能改變世界的固有觀念,“我思”的功能不再局限于純粹的心智領域,亦能直接作用于身體周邊世界的物質活動,這一作用力的廣度和深度均受到“我思”程度的影響。換言之,腦機接口讓“我思”具有了實踐性,“我思”不僅能證明精神自我的存在,也證明了身體自我的存在。(57)

人與接口的同化不僅僅是接口“長在”身體上,它更側重同化之后的運行體驗。在使用接口的各項場景中,接口展現出部分透明性,它不是人類關注的中心,人只需要專注于自己的意念,發(fā)出指令、實施操控。這是因為,同化之后,人與機的聯(lián)結性和目的性具備天然的耦合,從而無需為人與機的信息轉換提供額外的注意分配。“工具是人的延伸”這一古老信念在神經科學家這里獲得了全新的意蘊,這種延伸并非只是“器物”層面的,不是一截木棍再捆綁另一截木棍的“幾何延長”,而是經年累月地“打磨”之后,大腦對這種“人—工具復合體”的認知反應,并重新經過神經元組合之后產生的“上手狀態(tài)”。(58)上手性的事物不是孤立的,總是指向身體以及其他用具,這種指引關聯(lián)又使得世界構成一個整體。(59)

人機同化除基于微觀個體外,亦作用于社會的生產機制,其中,較為明顯的是將一改人類之前“以手行事”“身體力行”的行為模式,“以想行事”的能力將讓腦機接口本身具備成為勞動工具的可能,這種“腦機接口介導的勞動”構建出“勞動想象=勞動”的新關系。(60)盡管,在這一過程中,人借助接口連接的機器做功,以“個人身體的自然力”為基礎的物質勞動與以“大腦訓練的文化力”為基礎的精神勞動變得交互滲透、交織(61),容易讓人產生到底是機器在動(機動)還是心在動(腦動或心動)的疑惑。但從結果視之,人的腦力、智力將會更大程度地影響到勞動產出效能,這一效能模式將會迎來資本—勞動關系的“旋渦和轉折點”。(62)彼時,腦機接口帶給人類的,將不再只是“一種智識運動”,還是一場“社會—政治運動”。(63)

此外,當接口所連接的外設與網絡互聯(lián),將進一步拓展腦機同化的語境范圍。網絡這一底層背景,可以使腦機交互從“單機”走向“多機”以及“腦—腦互聯(lián)”(64),用戶與接口間的互動會延伸至其它用戶的使用場景。此時,我們的身體不僅為技術所穿透,也被網絡中層出不窮的數據所浸潤。大腦、身體通過接口在創(chuàng)造、分享內容的同時,本身也作為虛擬空間的一個信息交流符號。大腦連接機器外設的位置、行動信息及相應指令的反饋,能夠以數據的形式得以保存,這些來自身體的實時數據可以存儲在我們的大腦里,也可以備份在接口中,并在接通Wi-Fi模塊或蜂窩數據網絡時,將信息上傳至互聯(lián)網。在另外的某一處,用戶可以下載這些數據,進行同樣的腦機互動,腦腦間的連接組成“思維大聯(lián)通”,打造出比單個“智腦”高明千百倍的“云腦”。也就是說,“大腦+接口+機器+網絡”的系統(tǒng)配置,能讓身體在場轉向身體在線,并借助“虛擬的涉身”與更宏大的外部空間實現同在。

總的來說,腦機接口不同于傳統(tǒng)的一般性擴展,它所形塑的交互肉身對人類自我感范圍及社會的底層觸動都將是革命性的、前所未有的。(65)而且,從同化對象間的關系來看,人類與腦機接口的同化可以具有雙層含義,一是“人被機器同化”;二是“機器被人同化”。為保留人的主體性,不至于降低“人”的地位,我們必須在人與機器的相互同化中使“機器被人同化”占據優(yōu)勢地位。芒福德曾指出:“我們超越機器的能力取決于我們同化機器的能力。(66)因此,超越機器,需在主客融會、人機交互的過程中,增強同化客體的能力。只是在這一過程中,我們還需警惕,這種以人為主導的同化過程,人體產生記憶活性會否賦予機器以生命特征(67),或者使機器擁有繁殖、變異、生病、自我修復和適應環(huán)境等與有機生命體相同的屬性(68) ,這是值得深思的問題。在許多好萊塢的科幻大片中,曾反復出現超級AI機器人突破“物種奇點”,然后威脅乃至取代、毀滅人類的情景。(69) 其中,盡管存有歸咎于機器本身,而非其社會使用形式的“魯德謬誤”(70) ,但其所呈現的怪誕情景也應是腦機時代降臨后人們需要加以警惕的風險。

(二)腦機接口的應用異化

人與接口之間的異化,與同化現象彼此化生。當我們在解釋人與機器的距離時,同化意味著這一距離正在變小;同時,這也昭示出“現在的人”與“未來的人”的距離變大,人正在走向“非人”的異化軌道。馬克思在“工人的異化”中論述:“人在被機器異化為非人的同時,也被機器同化成了機器:人像機器一樣地僵化、呆板、冷漠、麻木,失去了人的個性、靈動和情感。”(71) 《莊子·天地》也曾有言:“有機械者必有機事,有機事者必有機心。機心存于胸者,則純白不備;純白不備,則神生不定;神生不定者,道之所不載也。”(72) 也就是說,腦機接口正在使人類與原初定義的“自己”相去甚遠,人變得越來越機器化、自動化、流水化,就像海德格爾描述的“被現代技術所促逼和訂置的持存物”(73) 一樣,它只能使人的智性過度發(fā)展,但卻無法帶來人類“心性與靈性”的增強。著眼于接口對社會生活的滲透,其異化可具體體現在以下三個方面。

其一,腦機接口賦予人類“所想即所得”的能力,它易將個人陷入封閉的、與世無關的圖式主義之中,這種“自我”與“外界”的剖分、封裝是革命性的。通過外設感覺的傳導,腦機接口以身臨其境的立體敘事打破了原有平面敘事的離身性壁壘,人們尋找信息、啟動行動不需要費多大力氣,借助于腦電波輸出指令就可完成,但這些行為大多為事項性的,而非社交性的。問題是,人一切理智的社會行為都是在其社會思維和圖式的交互作用下進行的。困在接口設備中的人,會逐漸怠于以“親身體驗”的方式去完成日常瑣事,人們愿意為社群陪伴分配的時間也會越來越少,這種基于人類社群信息的更迭和互聯(lián)將大為收縮。人與機的關系被拉近,人與人之間的關系卻被擴遠。這種“社會原子化”的發(fā)展趨勢,它側映著一幅個人與公共世界的疏離、規(guī)范失靈與社會道德水準下降的未來圖景。(74)

其二,腦機接口誘使社會中的不同群體展開“能力爭奪”。該項技術產生之初,只是為對無法恢復身體機能的癱瘓病人進行療愈、修復,但若正常人對其使用,則意味著賦予其身體的“強化”以及“超常”的認知和行為能力。當今社會,是一個“能力主義時代”,不同的社會分工建立在能力的差異之上,這一切也看起來相對合理,因為個人的能力無法等同于財富、身份,可以在繼承或受贈中獲得,它僅能在個人的獨有經歷與自我反思中徐徐練就。腦機接口對人類大腦的增強與對身體極限的突破,具有彌補不同個體間能力差異的潛力,它讓人類能力的獲得不需要經過某種刻苦的努力、積蓄,這一身體的改進過程,缺少天然的“身體識別”和個人“自身”的改變。(75) 我們如何看待這種能力的獲得方式?這或許會存在群體差異,對于有資源體驗、購買這項技術設備的群體,技術的掌握意味著本己能力的強化,而無法獲得這一技術設備的群體則被迫成為社會競爭中的劣勢方,這必然激起兩方群體的對抗。而且在這中間地帶,還可能有人將“腦機接口”視為能力商貨,“能力”因此成為一種可流通、交易的資源,而基于這種資源獲取的差異所衍生出的“獲得能力的平等權”,也將成為未來社會不可回避的難題。

其三,在腦機接口的運行過程中,算法隨處可見。(76) 這套“人腦的算法就是一整套對世界的反應模式,而所謂的反應模式,是輸入—輸出之間的數學關系,也就是輸入—輸出函數……”。(77) 準確、可靠且穩(wěn)定的分類算法為腦機接口在應用場景中輸出離散量、連續(xù)量(78) 等相應指令提供運行保障。大腦所更新的身體圖式,其實質是不同應用場景中與人機交互匹配的一套復雜算法所致。然而,用戶在使用腦機接口時,對這一技術人工物的結構認知始終處于一種“算法黑箱”狀態(tài)。在計算機領域,算法是具有遷移性的。一套相同的算法,可以在這臺計算機上執(zhí)行,也可以在另一臺計算機上執(zhí)行。從個體層面,腦算法的泄漏意味著他人可以直接提取出腦電波信息,然后解讀出大腦神經數據隱含的信息,甚至這種信息的獲得無須通過他人的語言和聲音表達就能獲知,這將帶來嚴重的個人安全問題。從國家與社會層面,有機會、有能力獲得腦算法的組織機構將會催生出一種新型權力形態(tài)——算法權力,在這種權力的權威性凝視下,個體權利將會遭受極大擠壓。福柯在《規(guī)訓與懲罰》中指出,規(guī)訓是使身體臣服的方法,是一種權力或技術,貫穿于所有機構與建制。(79) 當“規(guī)訓”作用于身體中的腦算法時,它自然也會決定著人們的思想與行動。所以,某種程度上,在由腦機接口架構起的世界中,誰掌握了腦算法,誰就掌握了世界。尤其是隨著科技巨擘、算法寡頭的“入場”,腦機接口領域的算法托拉斯可能會出現,我們也會因為不懂算法,變成在智能領域一無所有的人。

(三)突破已有邊界的思考

在諸多腦機接口使用的社會場域中,大腦中具身圖式不斷發(fā)生著系統(tǒng)性、全局性的更新,無論是其中包含的人機同化傾向,還是應用生態(tài)中帶來的個體生存及社會形態(tài)的異化,都暗含著人類對自我定義邊界的沖擊。定義“人類”的邊界在哪里?或許就存在于“出生”和“死亡”之間。出生與死亡是人類的宿命,作為一個正常的人都會經歷生老病死。因而,超越于“出生”和“死亡”的人我們可以把它定義為“非人”。當接口與人類實現同化后,這種人→非人的現象將不會鮮見。借助接口這一人機聯(lián)結中介,人的意識、心智可以轉化為數據、算法等信息,這些信息再上傳至賽博空間(Cyberspace),此時,便打開了人類以另一種方式一直存在的新世界。只不過目前運用在醫(yī)療領域的腦機接口設備表現為單向通信通路,僅能單純接收發(fā)自大腦的信號或者單向向大腦發(fā)送相關信息,尚未觸及接口與大腦的交互機制。一旦技術沖破神經信號的雙向傳輸壁壘后,植入大腦的芯片就可蘊含能夠上傳、下載思想的微型電極,人的記憶、意識將借助電極得以存儲,尤瓦爾·赫拉利在《未來簡史》中從智人到神人的想象,或許會成為人類進化史上的真實現實。當肉體的生滅并不會使個體意識發(fā)生改變,“出生”和“死亡”的邊界變得十分模糊,人類將在自身定義的“邊界”與割裂的現實之間驚慌失措,避無可避。

當然也或許,“人類”邊界的定義本身就是一個偽命題,它并非固定不變,在凝固與變化間易時切換,會隨著腦機接口、基因編輯、人工智能、生物燃料、量子計算等技術的發(fā)展?jié)u時改寫。在我們之前所認為的“邊界”的外面,始終還有更多的東西在等待著我們去發(fā)現,我們對其表示贊嘆,并帶著些許恐懼。我們所擁有的想象力促使我們將那些未知的領地概念化,終有一天會抵達那里。這或許就是蘇珊·奈曼所說的,人類是邊界動物,活在中間,活在現在向未來的變遷之中。

六、結語

腦機接口技術的發(fā)展對社會的影響是全方位的,它將實現人機融合的超級“人類智能”。面對腦機接口對人類知覺巨大擴展的現實演繹,一些人極力揭示其消極影響,另一些人則對其普及大加贊賞。透過“縮放思維”,可以發(fā)現:腦機接口的存在亦如電話、收音機、電視、計算機的更新迭代,或許在未來的某一時刻,腦機接口會作為智能手機的后世代產物而廣泛存在,圍繞在我們腦袋四周的,將是無數條連接機械外設的智能接口。根據目前的暢想,除醫(yī)療服務領域外,腦機接口在教育、軍事、娛樂、智能家居等方面具有廣泛應用空間,它將創(chuàng)建出一幅接口與身體緊密相連的未來人類生存圖景,并在身體經驗的作用下獲得一種新的綜合,指引著人類具身圖式的系統(tǒng)性、全局性更新。圖式的更新映射著人類理解世界、理解空間與時間的方式將會發(fā)生底層性的變化。我的身體,作為我把握世界的系統(tǒng),建立著我所知覺的物體的統(tǒng)一性。(80)我們的感受、直覺、理性、情緒、言語等等心智活動隨著具身圖式的建構與更新不斷重新調整,它將關于自己身體的認識映射到客觀世界中。通過腦機接口搭建起的交互肉身,不斷沖擊著人類自我定義的“邊界”,我們從“智人”進化到“神人”似乎不再遙遠。腦機接口既讓我們實現“人機同化”,也讓我們走向“非人”的異化軌道。個人隱私、自由意志、個性同質、算法壓榨、社會公平以及機器威脅等問題亦會在腦機接口的應用生態(tài)中加劇,而可以肯定的是,現如今的社會形態(tài)遠遠不足以承受逾越邊界的后果。面對各種未知的變數,我們需要對腦機接口的應用予以深刻審思。

注釋:

(1) 王東云、劉新玉:《人工智能基礎》,電子工業(yè)出版社2020年版,第140頁。

(2) J. R. Wolpaw, N. Birbaumer, W. J. Heetderks, et al., Brain-Computer Interface Technology: A Review of the First International Meeting, IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering, 2000, 8(2), pp.164-173.

(3) 凌志培、汪業(yè)漢:《立體定向和功能神經外科手術學》,人民衛(wèi)生出版社2018年版,第 502頁。

(4) 成生輝:《元宇宙:概念、技術及生態(tài)》,機械工業(yè)出版社2022年版,第291頁。

(5)(43) 陳言:《腦機簡史》,浙江教育出版社2022年版,第323、53頁。

(6) C. Abraham, Calgary Scientists to Create Human Neurochip, ?The Globe and Mail Published, 2010.

(7) D. K. Piech, B. C. Johnson, K. Shen, et al., Stim Dust: A Mm-Scale Implantable Wireless Precision Neural Stimulator with Ultrasonic Power and Communication, arXiv preprint, arXiv: 1807.07590, 2018.

(8) 曹安潔:《認知科學失敗了嗎?》,《信睿周報》2021年第41期。

(9)(22) 楊大春:《 20世紀法國哲學的現象學之旅》,社會科學文獻出版社2014年版,第275、272頁。

(10) 肖峰:《腦機接口與身體革命》,《探索與爭鳴》2021年第9期。

(11)(14)(26)(58) [巴西]米格爾·尼科萊利斯:《腦機穿越:腦機接口改變人類未來》,黃玨蘋、鄭悠然譯,浙江人民出版社2021年版,第9、259、211、11頁。

(12) [加拿大]馬歇爾·麥克盧漢:《理解媒介:論人的延伸》,何道寬譯,譯林出版社2019年版,第546頁。

(13) 趙炎:《走向后人類:藝術史視野中的身體顯現與技術重塑》,《美術研究》2021年第6期。

(15) 劉慶振、王凌峰、張晨霞:《智能紅利:即將到來的后工作時代》,電子工業(yè)出版社2017年版,第168頁。

(16)(45) 周昌樂:《機器意識人工智能的終極挑戰(zhàn)》,機械工業(yè)出版社2021年版,第174、57 ?頁。

(17) [美]赫伯特·斯皮格爾伯格:《當代德國哲學前沿叢書:心理學和精神病學中的現象學》,徐獻軍譯,商務印書館2021年版,第387頁。

(18) 參見張之滄、張卨:《身體認知論》,人民出版社2014年版,第28頁。

(19) [美]邁克爾·S.A.格拉齊亞諾:《我的腦袋里有個雷達:人腦如何演化出神奇的空間監(jiān)測系統(tǒng)》, 張嶺譯,福建教育出版社2021年版,第130頁。

(20) 席有:《大腦功能模式(型)理論:記憶、思維和意識的秘密》,清華大學出版社2015年版,第7頁。

(21)(31)(48)(59) 歐陽燦燦:《當代歐美身體批評研究》,中國社會科學出版社2015年版,第38、95、15、96頁。

(23) G. Lakoff, Women, Fire, and Dangerous Things:What Categories Reveal about the Mind, Chicago:University of Chicago Press, 1987, p.267.

(24) [以色列]尤瓦爾·赫拉利:《人類簡史:從動物到上帝》,中信出版社2014年版,第188 頁。

(25) 契訶夫有一句名言:在第一幕中出現的槍,在第三幕中必然會發(fā)射。縱觀歷史,如果國王和皇帝手上有了新武器,遲早會禁不住誘惑。

(27) 張浩軍:《空間性與身體性——論海德格爾與梅洛-龐蒂空間之思的現象學差異》, 《河南師范大學學報》 (哲學社會科學版)2008年第1期。

(28) 唐清濤:《 沉默與語言:梅洛·龐蒂表達現象學研究》,中國社會科學出版社2013年版,第35頁。

(29) 張再林:《作為身體哲學的中國古代哲學》,中國書籍出版社2018年版,第245頁。

(30) [英]蓋伊·克萊斯頓:《具身認知:身體如何影響心智》,孟彥莉、劉淑華譯,中信出版集團2022年版,第212頁。

(32) 郝強、郭子淳:《虛擬人物的身體圖式分析》,《計算機輔助設計與圖形學學報》2020年第7期。

(33)(42) 周志明:《智慧的疆界:從圖靈機到人工智能》,機械工業(yè)出版社2018年版,第33、158頁。

(34)(35) [美]丹尼爾·西格爾:《心智的本質》,喬淼譯,浙江教育出版社2021年版,第9、12頁。

(36)(37) 顧凡及:《腦科學的范式革命》,《信睿周報》2021年第41期。

(38) “腦死亡”,是指腦干或腦干以上中樞神經系統(tǒng)永久性地喪失功能。

(39) 陳向群:《基于時空特征的世界——大腦關系及其哲學探析》,《科學技術哲學研究》2022年第3期。

(40) 圖靈為回答“機器是否能思考”,把這一問題轉化成一個具體的測試。這一測試由一名男性(A),一名女性(B)和一名裁判構成,其中裁判的目的是決定這兩個人哪一個是女性,而這兩個人的目的是要說服裁判自己是女性,而另一位是男性。

(41) 李建會、趙小軍:《符征. 計算主義及其理論難題研究》,中國社會科學出版社2016年版,第210頁。

(44) [美]馬文·明斯基:《心智社會》,任楠譯,機械工業(yè)出版社2016年版,第119頁。

(46) [英]弗朗西斯·克里克:《 狂熱的追求》,傅賀譯,湖南科學技術出版社2018年版,第162 ?頁。

(47) 馮尚:《人類的“機械協(xié)同進化”腦機接口的概念、技術與未來》,《信睿周報》2021年第41期。

(49) 參見王曉華:《西方哲學中身體—主體概念的演變》,《深圳大學學報》(人文社會科學版)2015年第3期。

(50) 丁峻:《當代西方具身理論探微——兼論人腦優(yōu)于電腦的根本特性》,《寧夏社會科學》2012年第5期。

(51) [法]莫里斯·梅洛-龐蒂:《知覺現象學》,姜志輝譯,商務印書館2001年版,第235頁。

(52) 吳俊、唐代劍:《旅游體驗研究的新視角:具身理論》,《旅游學刊》2018年第1期。

(53) 李莉莉:《 探索心智的身體經驗之源》,《中國社會科學報》2022年1月20日。

(54) [以]埃迪·普羅斯:《生命是什么:40億年生命史詩的開端》,袁祎譯,中信出版社2018年版,第201頁。

(55) 李華、范以錦:《人機融合智能:一種新型智能網絡和可能的信息交互媒介》,《當代傳播》2021年第3期。

(56) 段偉文:《深度科技化與中國技術哲學的未來之路》,《哲學動態(tài)》2021年第1期。

(57) 肖峰:《“我思即我行”:腦機融合的存在論意蘊》,《社會科學》2022年第8期。

(60) 肖峰、杜巧玲:《活勞動:從人工智能到腦機接口的迷思》,《江漢論壇》2022年第8期。

(61) 余金成:《馬克思“個人全面發(fā)展”理論的兩種思路及其當代釋讀》,《當代世界與社會主義》2021年第4期。

(62) 余明鋒:《權力意志與現代性——從海德格爾的尼采解釋出發(fā)談當代技術問題》,《學術界》2020年第3期。

(63) 余明鋒:《尼采、技術與超人類主義》,《同濟大學學報》(社會科學版)2020年第5期。

(64) 孫瑜:《第三層大腦——腦機接口破解人類進化密碼》,電子工業(yè)出版社2022年版,第165頁。

(65) 肖峰:《腦機接口中的自我認同問題》,《天津社會科學》2022年第3期。

(66) 王水興:《人工智能與馬克思人的本質的“新確證”》,《馬克思主義研究》2022年第2期。

(67) 呂甍:《賽博朋克電影的科技之聲與懷舊跨度——以〈銀翼殺手〉系列影片為例》,《當代電影》2019年第4期。

(68) [美]愛德華·阿什福德·李:《 協(xié)同進化:人類與機器融合的未來》,李楊譯,中信出版社2022年版,第38頁。

(69) 劉方喜:《人工智能物種奇點論的馬克思主義本體論與社會學批判》,《社會科學戰(zhàn)線》2020年第1期。

(70) 劉方喜、劉雅典:《人工智能挑戰(zhàn)的馬克思主義美學應對——審美與生產器官之工藝學批判》,《文藝爭鳴》2019年第7期。

(71) 李永建:《人論:迷誤與救贖》,中國社會科學出版社2018年版,第24頁。

(72) 陳引馳:《莊子百句》,譯林出版社2018年版,第136頁。

(73) 屠音鞘、胡大平:《被俘獲成為技術系統(tǒng)中組件的人——論鮑德里亞的屏幕化及其觸覺性感知》,《廣西大學學報》(哲學社會科學版)2021年第6期。

(74) 田毅鵬:《轉型期中國社會原子化動向及其對社會工作的挑戰(zhàn)》,《社會科學》2009年第7期。

(75) 馮超:《第九次亞洲生命倫理學大會論文摘要選譯(Ⅰ)》,《醫(yī)學與哲學》(人文社會醫(yī)學版)2010年第1期。

(76) 王高峰、張志領:《算法倫理視域下的腦機接口倫理問題研究》,《自然辯證法研究》2022年第7期。

(77) 無巖、三豐:《擬人算法:2019中國科幻年選》,北京理工大學出版社2020年版,第258 頁。

(78) 輸出指令可以是離散量,也可以是連續(xù)量,視具體的應用設備而定。離散的輸出量一般用于在眾多固定值中做選擇(如選擇字母),而連續(xù)量則可用于導航任務(如移動鼠標指針、操縱機械手臂等)。

(79) [法]米歇爾·福柯:《 規(guī)訓與懲罰:監(jiān)獄的誕生》,劉北成、楊遠嬰譯,生活·讀書·新知三聯(lián)書店1999年版,第155頁。

(80) [法]莫里斯·梅洛-龐蒂:《知覺的首要地位及其哲學結論》,王東亮譯,生活·讀書·新知三聯(lián)書店2002年版,第16頁。

作者簡介:何倫鳳,蘇州大學王健法學院博士研究生,江蘇蘇州,215006;朱謙,蘇州大學王健法學院教授、博士生導師,江蘇蘇州,215006。

(責任編輯 胡 靜)