涉外刑事訴訟翻譯活動的現狀、問題與展望

——基于960份裁判文書的實證分析

白 羽

(湖北警官學院,武漢 430033)

在經濟全球化的背景下,越來越多的外國人來華工作、學習、旅游、探親或從事商務活動,而違法犯罪人數相應增長,其中相當一部分外國犯罪嫌疑人、被告人、證人、受害人不通曉我國的官方語言漢語。因此翻譯活動是保證涉外訴訟程序正常進行的重要環節,對查清案件事實、提高訴訟效率、維護訴訟當事人合法權利具有重要作用。通過在中國知網檢索,發現大多數文獻僅限于思辨和呼吁,很少作實證研究或提出建設性架構。裁判文書是司法現狀的重要載體,為了探索當前涉外刑事訴訟翻譯活動的現狀及問題,有必要對裁判文書網上的涉外刑事案件裁判文書進行實證研究,以期為加強涉外刑事訴訟翻譯工作提供參考。

一、涉外刑事訴訟翻譯現狀考察

為全面檢索涉及翻譯活動的涉外刑事訴訟案件,筆者首先登錄最高人民法院主辦的中國裁判文書網(https://wenshu.court.gov.cn),點擊導航欄的“刑事案件”,在搜索欄輸入關鍵詞“外國人”和“翻譯”,再依次檢索2017—2021年5年間各省的案例。經人工閱讀,發現涉及翻譯活動的均為外國人為被告人或上訴人的刑事訴訟案件,該類有效文書共960份(1)在本文的統計中,已剔除同一案件多份文書的情況,因此文書的數量等同于案件的數量,即有960份文書,意味著有960件涉及翻譯活動的涉外刑事訴訟案件。,現對此作如下分析。

(一)翻譯活動的主體

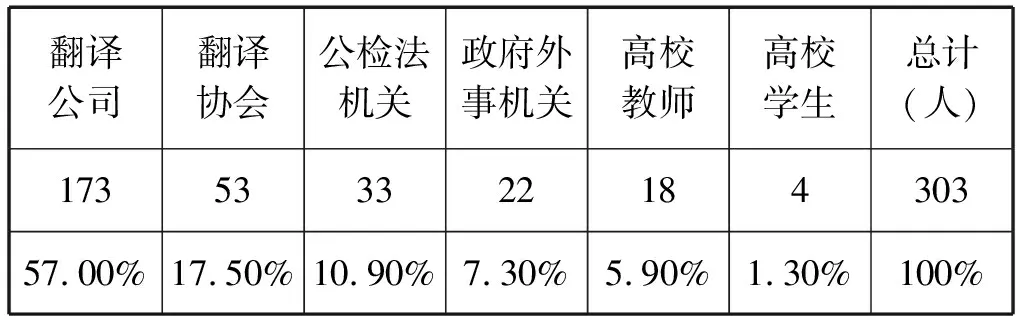

在960份提及翻譯活動的法律文書中,有303份文書明確告知翻譯人員的來歷,其中來自翻譯公司的翻譯人員最多,有173人,占比57%;53名翻譯人員來自各省翻譯協會,占比17.5%;另外,每年都有來自當地公檢法機關、政府外事機構和高校的人員參與涉外刑事訴訟翻譯工作(見表1)。

表1 涉外刑事訴訟翻譯人員類別

翻譯人員絕大多數為中華人民共和國國籍,在2017—2021年5年間僅有15位外國人擔任非通用語種的翻譯,這些語種包括越南語、緬甸語、柬埔寨語和少數非洲國家語言。

(二)翻譯活動的服務對象

通過數據分析,發現2017—2020年間翻譯活動的服務對象,即外國被告人以男性青年占絕大多數,文化程度普遍較低,無業人員居多。外國被告人來源國前三位依次為越南、緬甸和蒙古國,分別占比40.8%,14.7%和4.7%,尼日利亞和韓國緊隨其后,此外還有少量被告人來自日本、菲律賓等國(見表2)。

表2 外國被告人國別占比情況

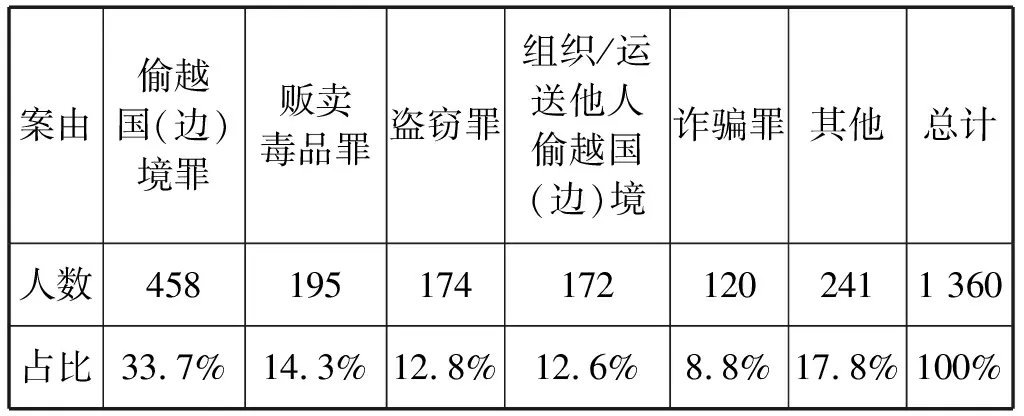

(三)翻譯人員參與刑事訴訟的案件特征

2017—2021年5年間中國裁判文書網公布的含外國被告人的涉外刑事訴訟案件共1 168起,其中有翻譯人員參與的有960起,涉及1 360名外國被告人。按照案由分類,犯偷越國(邊)境罪的人數在這5年高居榜首,為458人,占比33.7%,相應地組織或運送他人偷越國(邊)境的犯罪人數相對較高。另外,販賣毒品罪、盜竊罪、詐騙罪三類罪行較為突出,涉案外國被告人依次為195人、174人和120人,占比分別為14.3%、12.8%和8.8%(見表3)。

表3 涉外刑事訴訟案件

按照地域分布,廣東省發案率最高,為285起,占全部案件的24.4%;其次是上海,發案數為274起,占比23.4%;發案數較多的還有廣西、福建、浙江、云南、內蒙古等省(市、區),發案數依次為109起、91起、63起、59起和53起。案由的地域性明顯,如廣東省和廣西省以偷越國(邊)境罪占絕大多數,上海、浙江以盜竊罪、詐騙罪等經濟犯罪為主,云南省以涉毒犯罪為主,內蒙古則大多數為走私犯罪(見表4)。

表4 涉外刑事案件發生省份

二、涉外刑事訴訟翻譯存在的問題

涉外刑事訴訟翻譯是事實認定、法律適用的關鍵問題之一,在內容上和程序上都需要慎之又慎。經梳理裁判文書網上的公開信息,發現實際操作中存在以下問題。

(一)翻譯人員的問題

一是翻譯人員缺乏資質。根據《司法翻譯服務規范》的規定,司法口筆譯人員需在學位、資格證書、職稱或工作經歷等方面達到一定要求,同時需要具備語言能力、口筆譯能力、專業能力、跨文化交際能力等七項能力。但在實際操作中,由于多種因素的限制,有時難以選聘完全或部分符合資質的翻譯人員。如福建CHHORN TRY危險駕駛罪一案(2)參見福建省南平市延平區人民法院案號(2021)閩0702刑初43號CHHORN TRY危險駕駛罪一審刑事判決書。中的翻譯人員為柬埔寨小學文化的無業人員;云南貌賽奧等人故意傷害罪一案(3)參見云南省德宏傣族景頗族自治州中級人民法院案號(2019)云31刑初182號貌賽奧、亞固昂迪故意傷害一審刑事判決書。的翻譯人員為梁河縣客運站退休工人等。從文化程度和職業來看,上述人員均不符合《司法翻譯服務規范》中對于司法口譯和筆譯人員基本資格的要求,很難完成司法翻譯這一高難度高強度高標準的工作,其翻譯質量存疑。

二是翻譯人員中立性不足。《翻譯人員職業道德準則與行為規范》要求“翻譯人員應秉持公平、公正的態度,尊重各方權益,維護各方尊嚴”,因此翻譯人員在訴訟活動中應保持中立性。《最高人民法院關于執行〈中華人民共和國刑事訴訟法〉若干問題的解釋》(以下簡稱“《解釋》”)第三百一十九條規定:“人民法院審判涉外刑事案件,使用中華人民共和國通用的語言文字,應當為外國籍被告人提供翻譯”,該規定將刑事訴訟中聘請翻譯的權力交給了司法機關,翻譯費用由司法機關支付。因此,在正式進行翻譯工作之前,翻譯人員很可能已與法院、檢察院有過接觸,在實踐中司法機關為了省事和節約訴訟成本,常常聘請有過合作經歷的“熟人”翻譯人員或公檢法機關內部工作人員。例如陳文力走私珍貴動物制品一案(4)參見廣西壯族自治區防城港市中級人民法院刑事判決書(2020)桂06刑初26號陳文力走私珍貴動物、珍貴動物制品罪一審刑事判決書。由廣西壯族自治區防城港市中級人民法院審理,其翻譯人員為防城港市中級人民法院干部。這些人員潛意識里會認為法院代表著正義,在情感上會傾向于對被告人進行“有罪推定”,這就使翻譯人員中立公正的法律定位和實際處境相矛盾[1],而翻譯人員的實際身份會讓被告人產生誤解或抵觸情緒,不利于訴訟的順利進行。

此外,由于語種的稀缺性,實踐中翻譯人員或由當事人推薦或聘請,在此情況下翻譯人員很有可能與被告人“同胞相親”,此類行為有損翻譯人員在訴訟活動中的中立地位,影響審判效果。

(二)翻譯的程序問題

訴訟翻譯的重要性不僅在于發現事實,還在于從程序上保障當事人或被告人的訴訟權利。《解釋》第九十四條和第四百八十四條對被告人供述和文書的證明能力做出了規定,實踐中大多數情況下得到了遵守,但也有例外。如在吳汀等人組織他人偷越國(邊)境一案(5)參見江蘇省高級人民法院刑事判決書(2016)蘇刑終278號278吳汀、胡士富等組織他人偷越國(邊)境罪二審刑事判決書。中,被告人馬某是出生在加拿大的外國人,司法機關對他的取證過程沒有配備翻譯,其簽名確認的陳述用中文寫成而無書面譯文,因此該被告人的供述和相關文書均不能作為定案依據。上述違反程序規定的不當操作不僅耽誤訴訟進程,降低訴訟效率,還浪費相應的司法資源,不利于外國人合法權利的保護[1]。

三、加強涉外刑事訴訟翻譯工作的建議

做好涉外訴訟翻譯工作不僅是保障人權的必然舉措,而且可以有效推進中國法治的國際傳播,塑造良好的法治中國形象。為此,應從以下四個方面入手改進涉外刑事訴訟翻譯工作。

(一)以市場為導向,在高校協同下好復合型人才培養先手棋

從翻譯活動的服務對象分析可知,非通用語種如越南語、緬甸語等人才需求量大,且涉外刑事訴訟翻譯任務往往優先考慮本地人才,因此各地方高校要充分結合當地涉外刑事案件特點,對相關語言專業的招生政策、培養目標和培養模式進行一定的調整,以滿足市場需求。同時,高校要破除培養機制壁壘,發揮各院系之間,以及高校與公安機關、法院、檢察院、翻譯服務機構等之間在涉外訴訟翻譯人才培養中的協同作用,搭建知識轉化為素質與能力的培養共同體[2]。

(二)加強建章立制和特色培訓,發揮翻譯服務機構頂梁柱作用

截至2021年底,中國翻譯協會制定了18部團體標準和規范,第一部有關法律翻譯的《司法翻譯服務規范》于2021年發布,這是涉外刑事訴訟翻譯活動依托的唯一一部規范性文件。但是,該《規范》缺乏對具體問題的規定和指導。翻譯協會應牽頭與公檢法機關一道制定刑事訴訟翻譯相關的規章制度,使有關翻譯活動有章可循,促進涉外刑事訴訟翻譯活動規范化。

目前我國與法律英語有關的資格考試為法律英語證書考試(LEC),該考試包含法律英語翻譯測試,但其題型和考查內容與美國的律師資格考試相近,缺少對中國法治話語國際表達的考查,亦缺少對非通用語種翻譯能力的考查。國際上已有許多司法或法庭翻譯認證考試的先例,可以參考并推行符合我國國情的資格認證考試,根據語種和需求度設置不同的類別和級別,既考查語言和翻譯能力也檢測其法律素養,并將符合資格的翻譯人員納入司法翻譯人才庫進行專門管理。各省翻譯協會和翻譯服務企業可以根據自己的地緣特點進行相應的訴訟主題培訓和個案研討。只有儲備充足的背景知識和實踐經驗,才能在面對訴訟高壓的情況下保證翻譯質量。

(三)外引內培,公檢法機關當好涉外刑事訴訟翻譯“把關人”

公檢法機關是涉外刑事訴訟的主體機關,既負責案件的查明、權利的保障,也參與翻譯人員的聘請與合作[3]。其一,公檢法機關應與本地翻譯服務機構和高校建立合作關系,構建司法翻譯人才庫,規范翻譯人員的資質,拓寬聘請翻譯人員的渠道。其二,公檢法機關應引進非通用語人才從事專職口筆譯工作,對其進行規范管理。同時,鼓勵司法實務人員進修小語種,一方面能在遇到生僻術語、不同法律文化時輔助翻譯人員,另一方面對翻譯人員也是一種監督。其三,建議公檢法機關定期對內部工作人員進行培訓,以更好地與翻譯人員合作,減少不必要的誤會、摩擦和資源浪費。

(四)加大技術投入,政府全力扶持打好“組合拳”

互聯網、大數據、人工智能等技術的發展,為司法翻譯規范化提供了新的路徑。政府外事部門可以利用大數據進行涉外案件語料庫建設,尤其是當地高發、頻發涉外刑事案件的專題術語庫,以便翻譯人員有針對性地準備翻譯任務、提高翻譯準確率;加大對機器翻譯與人工智能的投入,在詢問、訊問、庭審等環節中實現文字、語音的實時轉化和批量修訂,節省人力和時間成本。

在實踐中,職能機關、相關機構各自為戰翻譯法律文書不僅耗時耗力,準確率還得不到保證[4]。因此,各地政府外事部門應針對當地典型的涉外刑事訴訟案件擬制常用法律文書,邀請專家論證后確定非通用語版本,統一印發,為提高外語訴訟文書的準確性、規范性和時效性提供參考。

四、結語

從翻譯主體、服務對象、翻譯人員參與的案件等方面能夠分析歸納出當前涉外刑事訴訟翻譯活動的特征和問題,高校、翻譯服務機構、公檢法機關和政府要承擔相應的職責,提高涉外刑事訴訟翻譯活動的質效,幫助在華外國人順利地參與刑事訴訟活動,推進國家治理體系和治理能力現代化,展示嚴格、規范、公正、文明的涉外法治形象。