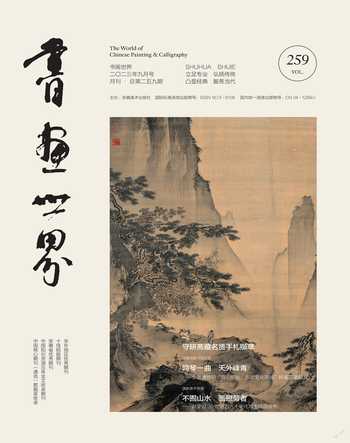

守研齋藏名賢手札擷萃

胡舜慶

書信,古代又稱尺牘、尺素、筆札等。《文心雕龍·書記》云:“書者,舒也,舒布其言,陳之簡牘。”書信把個人所思所想自然隨意寫出,直抒真性情,讓對方如晤其人。現在微信便捷,紙質書信則少見了。

泰州蔡澧泉先生(1919—1999)是現代泰州重要收藏家之一。他先為南貨店業務經理,后受聘為泰州市文物管理委員會委員、泰州書畫院創作員,少年時受傳統文化熏陶,癡迷書畫文物。蒲翁《聊齋志異》說“藝癡者技必良”,誠哉斯言!歷經數十年勤苦磨礪,他工書善畫,精于鑒賞。尤為感人的是他非富貴之家,全賴節儉,鍥而不舍,殫精竭慮,集藏明清及近現代書畫近千件,還有琳瑯滿目的古籍善本、硯臺、印章等,并與其婿汪維寅君妥加護持。

守研齋珍藏簡札180余通,其中有探花3人、進士30人、舉人13人的信札106通。今從中遴選明代一通,其余皆為清代信札,現略作介紹。其作者有高官顯宦,更多是布衣文人雅士,不少是詩人、書畫家。信札中也有詩詞銘文,不少詩文寫在花箋上,優美詩文與淡雅箋紙相得益彰,正如李商隱詩云“浣花箋紙桃花色,好好題詩詠玉鉤”。從信札中可窺時代風云、民俗風情、人事聚散、文人交往、詩文酬唱、學術交流、時事討論、生活瑣事……其中不乏可供采摭的豐富史料。有些作者是詩人、書畫家,如高其倬、屠倬、楊沂孫、祁雋藻、張裕釗、馮煦、俞樾、朱銘盤、韓國鈞、王宗炎等。其書翰不僅文辭雋雅、清通可誦,且書法精妙如行云流水,兼具文獻史料與書藝欣賞價值。

一、冒良致沈良才函(圖1)

冒良是弘治辛酉(1501)舉人,官寧波同知,工詩,有詩收錄于《東皋詩存》。沈良才,字德夫,號鳳岡,泰州人。嘉靖十四年(1535)進士,官至兵部右侍郎,《明史》有傳。嘉靖年間嚴嵩專權亂政,氣焰熏天,沈敢疏劾嚴嵩以致落職,足見其風骨錚錚。“眷生”是兩家通婚后,尊長對姻親晚輩的自稱。信中說因沈出遠門,冒良曾登門拜別,但沈在外地執行公務,未能晤面,冒良只能“徒懷悒怏而已”。因其弟冒彧應貢(到京師國子監讀書)來京城,所以冒良寫此函請他照拂。

二、晏端書、卞寶第致王子勤函(圖2)

晏端書(1800—1888)是清道光十八年(1838)進士,同治元年(1862)官至兩廣總督。卞寶第(1824—1893),儀征人,東晉名將卞壸后裔,光緒十四年(1888)升任閩浙總督兼攝福建巡撫、船政大臣、福州將軍、陸路提督、福建鹽政、福建學政,人稱“七印總督”。他清正廉潔,為人強毅,敢于直諫,“彈劾不避權要”,“直聲震天下”,人稱“卞牛”,可比明賢“海青天”海瑞。王廣業(1802—1884),字子勤,泰州人。清道光三年(1823)進士,官至兵部郎中,補軍機章京。工詩文,著有《鄉賢世德錄》《聽花軒詩》等。信中晏、卞兩人談到參與續修《揚州府志》,因前志成于嘉慶十五年(1810),“今則閱六十年,時事變遷,人文散佚”。雖然二人學識廣博,但因時過境遷,修志仍不敢怠慢。二人自謙“學識疏陋,深以弗克勝任為懼”,向王子勤求助,認為王“于掌故夙嫻,見聞真確”,希望王“多方指示,俾有遵循”。

三、韓國鈞致王貽牟函(圖3)

韓國鈞(1856—1941),字紫石,江蘇泰縣(今泰州市姜堰區)人,光緒年間舉人。曾任安徽巡按使、江蘇省省長。晚年辭官居鄉,為慈善事業鬻書。抗戰期間堅拒偽職,支持新四軍東進抗日,陳毅譽其為“民族抗戰之楷模”。工書,書法胎息顏真卿,古拙峻拔。韓國鈞與王貽牟合作總纂《續纂泰州志》,韓談道:“適以天熱,校讎之役作輟不常,茲已告竣,謹將鄙意認為有疑義者簽出六十三條,未敢自以為是,敢請再交諸君復勘,然后付之剞劂。”可見韓紫石不畏天熱,校勘時作時輟,持審慎態度,一絲不茍,將有疑義處列出,請人復核再行刊印。

四、李鴻章致敬之函(圖4)

李鴻章,字少荃,合肥人,道光進士,太平軍起,鴻章率淮軍轉戰安徽、江蘇。官至太子太傅、文華殿大學士。為人英斷,具世界知識,有《李文忠公全集》。函中談及建堤事宜,一方面“西堤合龍后加廂、加戧、另筑東堤一切經費,務望樽節動用”,希望施工中節約費用,因為“餉絀如此,籌捐匪易”;另一方面“西堤之土沙泥夾雜”,“將來盛漲時能否保固”,擔心汛期漲潮工程質量能否過關,叮囑“加意培護,冀垂永久”。

五、張裕釗致吳長慶函(圖5)

張裕釗,道光二十六年(1846)中舉,授內閣中書。后入曾國藩幕府,為“曾門四弟子”之一。日本宮本大八、犬養本堂曾從其學書,并將其書風帶到日本。吳長慶(1829—1884),字筱軒,安徽廬江人,清軍著名將領,官至廣東水師提督,后曾駐師朝鮮。裕釗在此信中請吳長慶向峴帥(劉坤一,字峴莊,時為兩江總督)處力為一言,將曼君(朱銘盤)留于幕下。張“與曼君譚甚樂”,說明兩人交談投契。信中云:“曼君留此即可遂養親之愿,弟亦可時時琢磨而成之,令吾道不孤。”說明裕釗已將銘盤引為論學諍友、同道知己。此件信札自然隨意而書,書法用筆外方內圓、剛柔相濟,書風勁潔清拔。

六、吳儁致潘祖蔭函(圖6)

吳儁,字子重,詩書畫三絕,寫真尤得古法,亦工篆刻。嘗客京華,為戴熙、何紹基、張穆諸先生所器重。潘祖蔭(1830—1890),字伯寅,江蘇吳縣(今屬蘇州)人,咸豐二年(1852)探花,授編修。光緒六年(1880)任國史館總裁,官至工部尚書。通經史,精楷法,喜考訂鐘鼎彝器款識,藏金石、圖書甚富。有《攀古樓彝器圖釋》,輯有《滂喜齋叢書》。潘氏所藏《大盂鼎》現藏中國國家博物館,《大克鼎》現藏上海博物館。吳、潘有同好,吳受托關注銅器,吳復函“在蘇所見贗品居多”,“與二三同志訪求,亦未見愜心歸當之物”,“至簋簠二器,尤為絕少”,“此間有寓公張子祥押存大鼎一器,銘文不過二十余字,索值六百金未免可笑”,“余者數件俱屬尋常之品,似可不必論之”。吳儁還談到楊沂孫(詠春)“新釋有散氏盤及盂鼎二器,考證精詳,不落前人科(窼)臼”,“擬抄錄一通寄奉大鑒”;又談到楊沂孫“著錄甚多,前翁叔平侍郎曾錄之帶京”。可見其時金石考據及收藏蔚然成風,以至魚龍混雜,銅器造假盛行,真器少,贗品多,真品價格水漲船高。

七、俞樾致王凱泰函(圖7)

俞樾(1821—1907),號曲園。道光三十年(1850)進士,曾任翰林院編修。長于經學和詩詞、小說、戲曲。工書,善隸書。王凱泰,字補帆,道光三十年進士,后入李鴻章幕,官至福建巡撫,光緒元年(1875)渡臺處理臺灣事務。著有《致用堂志略》《嶺南鴻云集》《臺灣雜詠》等。兩人是同年進士,又是兒女親家。俞信中自述夫人“體質太弱,老病牽纏,正如蟲蝕之樹不能經風霜,看似扶疏,實易顛撥也”,并坦承“心緒殊劣,幸眠食無恙”。

八、沈錫慶致硯薌函(圖8)

沈錫慶(1884—1936),紹興人,曾留學日本習司法。他是刺殺安徽巡撫恩銘的辛亥先烈徐錫麟的表侄,曾協助徐辦熱誠學堂。辛亥革命后錫麟弟被捕,沈營救甚力。辛亥后任永嘉、吳縣等地方法院院長。信中自述“接印任事”“自愧樗庸”(語出《莊子·逍遙游》,樗為不中繩墨的木材,喻平庸無用之人),又說當地“俗敝民刁,諸形掣肘”(受干擾、阻撓),希望硯薌年兄“惠賜箴言,借資韋佩”,聽到規諫告誡的話是他所殷切盼望的。

九、王宗炎致陳廷焯函(圖9)

王宗炎(1865—1936),字雷夏,泰州人,受業于陳鐵峰、陳廷焯父子。1897年鄉試中舉,1901年任駐日公使館文案,1903年任南京高等實業學堂監督。為人忠正清廉,以理學、內典、書法知名。陳廷焯(1853—1892),字亦峰,江蘇丹徒人,光緒十四年(1888)舉人,晚清著名詞家,著有《白雨齋詞話》。王宗炎在信中談及南京水患,“惟城內水勢日增,蠶桑一校除洋樓下離水二三寸余,如禮堂齋舍,均與大門外連成一片汪洋,至今不能上課。米價極貴,殊為可憂”。

十、王熹儒手札(圖10)

王熹儒,字勿齋,興化人。熹儒承父兄教,致力風雅。他與王士禎、冒辟疆、孔尚任交善。工詩,五律詩沉雄警練。又工書,擅小行楷,神似“二王”。其手札書風自然流暢,清雅可喜。其兄仲儒,字景州,明諸生,入清,其母教以“終生不忘故國”,與弟熹儒不習功令文。仲儒曾輯刊《離珠集》。

十一、宮煥文文札(圖11)

宮煥文(1697—1785),泰州人,雍正十一年(1733)進士,是乾隆年間文武會試同考官。宮煥文文札收錄王漁洋日記一則,是寥寥60余字小品文,文字簡潔。王漁洋自述忍寒對雪賞菊,又聆聽古琴曲《平沙落雁》《漢宮秋》“古音蕭然”的幽情雅趣。他暫時忘卻身在官場,心離世俗,孤芳自賞,想必引起宮煥文感情的共鳴。這則日記讓人不由得想起張岱《湖心亭看雪》的意境,二者可謂異曲同工。

十二、高其倬致繆香令信札(圖12)

以詩代柬古已有之,手札中多有互相酬唱詩詞。如李白《以詩代書答元丹丘》、岑參《玉關寄長安李主簿》等,不勝枚舉。高其倬(1676—1738),字章之,康熙三十三年(1694)進士,官至工部尚書。其倬是大學士明珠之孫婿,名詞人納蘭性德之婿。工詩,善書畫,有《味和堂集》。其倬不僅為顯宦,又以詩名世,稱“一代作手”。袁枚謂其詩“直駕新城(王士禎)而上”。又精堪輿術,曾受命為雍正擇墓地。其致繆香令信札有七律《送熊務先北上》詩:“貧交孟東野,遺嗣任西華。海內吾垂老,天涯子寄家。何心聽驪唱,空復對榴花。一舉離觴后,霜毛覺頓加。”故交的遺嗣(后裔)熊務先北上西華任職,其倬吟詩以壯行色。后四句筆者試譯如下:“有何心情聽離別之歌,空對火紅的榴花。離別宴后,頭上平添了白發。”

十三、醉素山人詩札(圖13)

歷代繼承杜甫、蘇軾關心民瘼、憂國愛民優良傳統的詩人綿延不絕,舉不勝舉。乾隆時醉素山人的詩札似一聲驚雷撕開乾隆盛世一角,露出觸目驚心的悲慘圖景:“凄凄長路少人行,村市荒寒瓦礫橫。道積衣衾蒸腐菌,日謀薇蕨續殘生。邱山無隙容埋骨,天雨何時為洗兵。聽罷凄然雙淚落,長官更覺曷為情。”最后詩人祈盼天雨洗刷兵器,再無戰爭。這是直面人生、反映現實的佳作。乾隆時文字獄遍于國中,“避席畏聞文字獄”(龔自珍《己亥雜詩》),是文人噤若寒蟬、萬馬齊喑的年代,盛產點綴升平的作品。這位作者憂時感世,敢于發聲,難能可貴。

十四、屠倬詩札(圖14)

屠倬(1781—1828),嘉慶十三年(1808)進士,工詩文,詩與郭麐齊名。其詩札《京口道院午夜偶成》云:“拿空老柏嘯江風,逝水東流月正中。巖穴鸛巢時謦咳,天門雞唱漸曈昽。金山寺古浮圖鎮,鐵甕城堅霸業雄。千載尚留憑吊跡,可憐此顧惱蕭公。”書贈京江派畫家張崟(夕庵),可見兩人交誼之深。鐵甕城是東吳孫權所筑城池,因堅固如鐵甕而得名。孫權英雄業績被歷史風吹雨打,時光流逝,鐵甕城遺跡尚存,引發詩人古今興亡之感。其詩札書風矯健勁秀,灑脫自然。

十五、宮增祜手札(圖15)

守研齋藏名賢手札中不僅有詩,還有詩評。宮增祜,號節溪,泰州人。乾隆十八年(1753)順天副貢,后官安徽東流教諭,工詩與古文。其手札論及吳嘉紀詩。吳嘉紀,號野人,江蘇東臺人,明末諸生,入清不仕,安貧樂道,隱居泰州。工詩,其詩反映民生疾苦,簡樸通俗,幽峭冷逸,有孟郊、賈島詩風,“以漢魏之神骨,運其古樸疏淡”。沈德潛(號歸愚)“謂其詩可與王士禎并稱”,宮節溪深表贊同。宮節溪又談到一詠軒[一詠軒指乾隆年間不慕榮利、甘于清貧的田園詩人吳進(1714—1793),有《一詠軒詩草》]詩,對吳進的詩有褒貶,欣賞其詩“古淡真樸”,批評其“骨韻過于清寒”,并認為“其詩磨瓏(磨治、琢磨)過于陋軒(吳嘉紀)”并不正確。

其他如崇禎十六年(1643)進士宮偉镠《自述》是生動翔實的“苦兒奮斗史”,值得一觀;三代帝師祁雋藻奉咸豐帝命題畫馬詩稿,頗堪玩味;劉熙載的外孫吳同甲致陳廷焯函,富史料價值。

守研齋藏名賢手札,不論洋洋灑灑千萬言,還是匆匆三兩句,都承載了寫信者的旨趣,是書信主人生命的痕跡,也折射出一個時代的氣象。讀信如晤見其人,書者形貌躍然紙上。“今日觀來翰,如親見古人”(葉適《贈徐靈淵》),我看先賢信札,也作如是觀。

約稿、責編:史春霖、金前文