不囿山水 畫慰勞者

鄭宇薇

作為從20世紀上半葉到下半葉不斷踐行旅行寫生作畫的代表人物,趙望云早在1926年至1942年間,就身體力行,從北京西郊開始,前往東北、河北、河南、內蒙古等地,創作了眾多描繪最真實的農村生活場景的寫生作品。趙望云以“來自田間”的身份“到民間去”,看盡平民生活,踏遍鄉野田間,從民間疾苦到戰時蕭條,所繪無不飽含深情。[1]在這動蕩年代,他用最真實最樸素的筆觸語言,感動著工匠、農夫等勞苦大眾。他這個時期的寫生作品,配上馮玉祥“燒餅大油條”式的白話詩,或輔以記者楊汝泉新聞簡報式的文字,新鮮有力,是沉淀在泱泱大地上永遠無法抹去的時代烙印,是在鮮活人生中尋找真諦的藝術。徐悲鴻夸他“專寫民瘼”“筆法生動,無八股氣”。老舍評其畫:“有心人定會由這里悟出戰事失敗的原因,也會看出轉敗為勝的關鍵”,這些“民間生活的真情實錄”,意義深遠。

“藝術為大眾服務”,20世紀上半葉,左翼美術思潮涌動在苦難深重的中國,藝術被賦予了更多的社會責任和情感。趙望云是最早受到進步思潮影響,并在自己的藝術實踐之初就努力向人民群眾靠攏的一位藝術家。他在思想上對社會有深刻而清醒的認識,這種認識清晰地反映在他的藝術中。創作于20世紀30年代的《晚成廬藏書畫集錦》是趙望云這一階段的代表作。畫作尺幅不大,以墨筆表現人物神態,輔以皴紋,著重表現真實生活狀態下的大眾面貌,從辛勤的勞作到疲憊的奔波,皆是農村的人物場景,有明確的寫生感。藝術家將這些作品稱作“習作”,但事實上這些作品呈現的真實和動人之處,已使得它們超越了簡單的“習作”,成為富有藝術表現力的即興創作。《晚成廬藏書畫集錦》中的諸多書法作品也非常有特色,記錄著趙望云感性的隨筆內容與理性的創作思考。我們從中可以看到,藝術家一生堅持的“為大眾而藝術”的理念已經形成,其提倡的“平民的藝術”不但是要展現普通民眾的生活,更需要“為眾人所明白”。

1942年,36歲的趙望云舉家遷居西安。自此,他的旅行路線移至西北,多次深入河西走廊、祁連山、青海等地,西北的遼闊景象、質樸民風給予了他不同的視覺與心靈的沖擊。他深受雄渾厚重的長安文化和敦煌石窟藝術的感染,找到了自己藝術生命的真正故鄉,將創作之根深深地扎在了西北的黃土地上。這一階段,他的筆墨技法趨于成熟,或揮灑由心,或精工寫形,均神韻天成。他不斷豐富人物的表達、人物與環境的關系,變換不同的畫面空間與節奏,運用設色與墨色相襯。郭沫若贊其“畫法無中西,法由心所造”。

自20世紀50年代中期開始,趙望云對寫生作品畫面的構建與整體意境表達更能嫻熟把握,至20世紀60年代,是他中年時期無間斷、集中地對西北人文風情寫生的階段。[2]本文選取中國美術館藏趙望云7件1957年至1965年間的人文寫生作品,跟隨他的步伐,體味西北民生與風情。

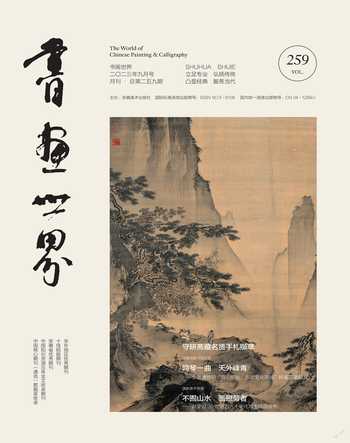

《養豬圖》(圖1)是趙望云與石魯等人于1957年赴西安邊商洛山區旅行寫生中所作。畫面下方約一半畫幅描繪豬圈內的家豬群,家豬體圓肚垂、耳大頭肥,豬舍柴扉前四五頭仔豬擁擠在母豬身下,食槽旁的家豬整齊排列、埋頭進食。近景柵欄木條錯落,對側門扉兩旁,老人穿襖戴帽,手持煙袋;小兒衣著干凈,舉手輕招,似有稚嫩的吆喝聲縈繞耳畔。一老一少面容樸實而又平靜,可見生計無憂。豬舍上方樹木枝丫交錯,枝條細密蕭索,凸顯出熱鬧、肥壯的豬群。墨色與赭色的簡單搭配,使整個畫面充滿恬靜平和的氣息。作為畫面中最具動態的形象,豬群施以重墨,使得畫面動態豐富、趣味盎然。這幅畫作蘊含景、人、畜,畫面豐富完整,營造了“人勤豬壯、肥豬滿園”的生活景象。不同于趙望云早期農村寫生蕭索疾苦的生活題材、哀慟悲憫的創作情感,扎根大西北后的他飽含對這片土地的熱愛與希望,滿目皆是生活的堅毅敦厚與勞作的喜悅報償。

1958年,趙望云從陜南到陜北,其時正值全國大煉鋼鐵運動,與劉曠到華縣(今渭南市華州區)、臨潼一帶走訪大煉鋼鐵。華縣周邊處處山中采礦石、河中浪鐵砂。中國美術館藏《大煉鋼鐵》系列共22件,刻畫了淘砂、采砂、運砂、煉鐵等各個步驟勞作的場景。《大煉鋼鐵·華山煉鐵場》(圖2)中,婦女三五成群,席地而坐,用錘子敲碎礦石塊。這件作品沿用了趙望云寫生中期善用的“三段式”構圖[3],運用聚焦近景的散點透視及虛實有致的層積式構圖,突出畫面主題。色彩上依然以墨色、淡赭、淺靛為主,畫面中心的紅頭巾明艷矚目,就像熱情的火焰,昭示著勞動者激烈的內心活動和觀察者被感染的情緒。此幅作品描繪的雖然是平淡的勞作生活,但有著眾志成城的強大凝聚力。

1959年,趙望云同眾多藝術家到黃河禹門口、三門峽一帶寫生,黃河景觀以氣勢磅礴、奇峰聳立、河水奔騰而著稱,成為中華文化的符號象征。到黃河流域寫生的畫家,如傅抱石、錢松嵒,都被這千古奇觀震撼心靈,留下很多壯麗的國畫作品。“師造化奪天工,但替河山添彩色”,這是黃河邊的山水;“織衣冠,筑梁屋,果口腹,擔出行”,是黃河流域的民風民情。趙望云的此番寫生,山水風光居多,但依然沒有舍棄人民生活的題材。《黃河系列·看戲》(圖3)描繪了“大河逐夢、好戲連臺”的看大戲文化,吊腳戲臺上,吹拉彈唱,粉墨登場,臺前都是熙攘的全神貫注看戲的觀眾,甚至村口大樹上、側旁矮墻上都是看戲的頑童。此時,趙望云并不執著于刻畫人物面部表情和姿態動作,而是更善于通過營造生活場景給予觀者置身其中的氛圍感。這種生活場景不限于辛勤勞作,側重于記錄普通人的生活與社會互動。畫面主題不只是“人”,更是“生活的人”“人在生活”,承載了豐富的民間文化、信仰和傳統價值觀。藝術家通過作品傳遞著人們對生活、生命和社會的理解,傳承著世代累積的智慧和思想。

以趙望云第一次西北寫生為肇始,直至20世紀60年代初期,隨著中國美術家協會西安分會這一創作群體不斷壯大,形成了一個不同藝術背景、不同藝術風格、不同繪畫題材的畫家群體,“以西北的自然、風物、人情為載體,將一種新時代革命浪漫主義的價值理想和陽剛雄偉的美學思想結合在一起”,“要把西北地區的自然和社會面貌,用民族繪畫的方法表現出來”,從而在短時間內合力打出了一個響亮的地域文化品牌,形成了自己獨特的藝術精神,即為“長安畫派”[4]。趙望云與石魯、何海霞并稱“長安畫派三杰”,也是長安畫派的奠基者。他們立足西北黃土高原,通過描繪西北奇崛厚重的山水和勤勞淳樸的人民而享譽畫壇。他們畫中的靈魂,有著地域獨特的人民性、時代性和社會性,他們秉承“立意人民”的創作根基,植根現實生活,反映人民關切,以精湛的藝術抒發人民情懷。

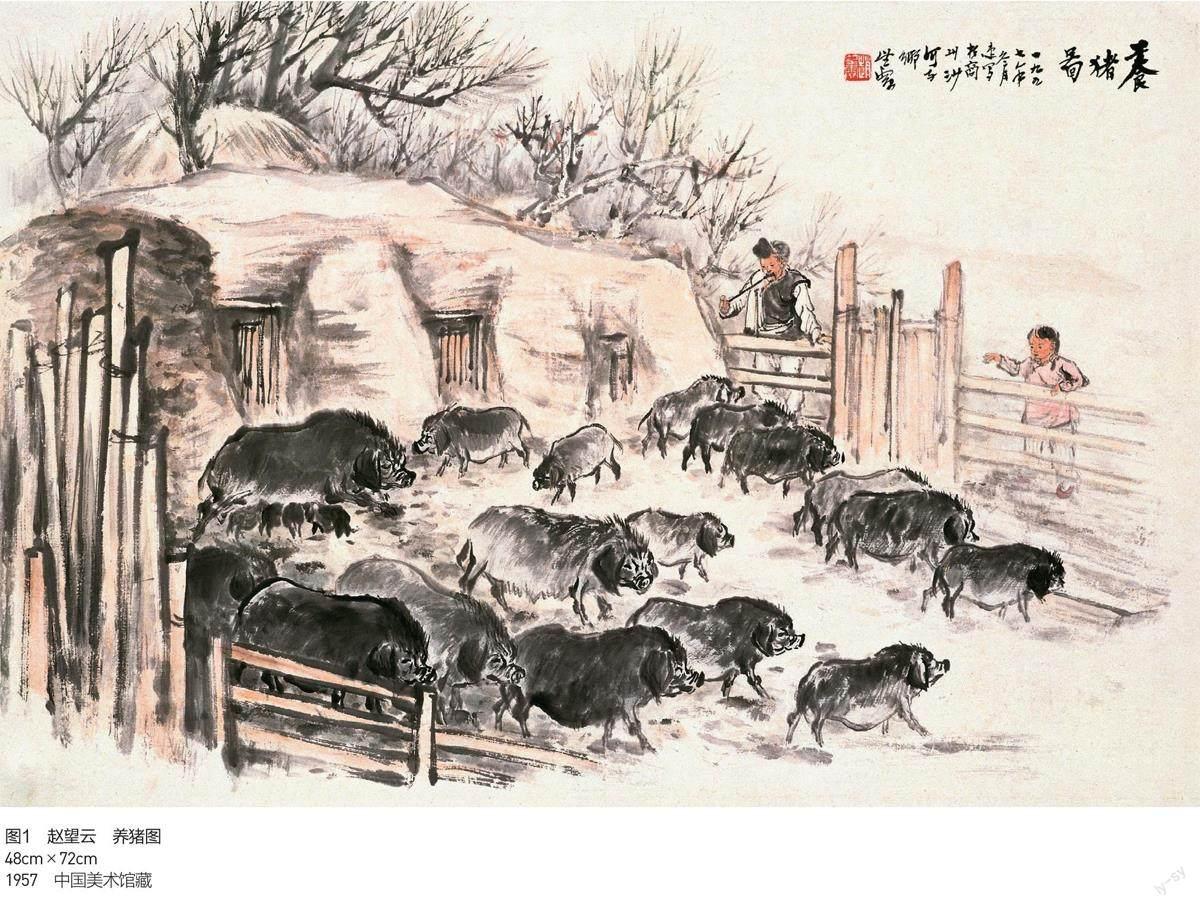

趙望云在《西北旅行畫記·自序》中說:“我喜歡看我沒有看到過的東西,自然界無窮盡的變化,社會間無量數的人群,好像都與我發生著密切的關聯,偉大的自然社會,它有一種微妙的力量引誘著我的精神。”[5]祁連山對于趙望云來說,就是這樣一種魂牽夢繞的存在。1962年,趙望云五赴祁連山寫生。祁連山被譽為河西走廊的“生命線”和“母親山”,這里是東西文化交融和多民族融合的舞臺,孕育了多樣的農牧文化,有著豐富的人文資源。趙望云的畫筆刻畫描摹著祁連山層巒疊嶂的山脈、高聳茂密的林地、林間掩映的鹿場和悠然游蕩的畜群。《祁連山寫生19》(圖4)是祁連山麓藏民游牧的場景,畫幅雖小,卻由遠及近、由虛漸實,遠處淺墨群山與散落其間的羊群襯托出近景中的牧居生活景象。一位身著藏式布袍(或緞面羔皮藏袍)、頭戴尖頂紅纓氈帽的藏族女鄉民坐在淺綠草地上手工捻線,身后是有游牧文化“活化石”之稱的黑牦牛毛帳篷。黑帳篷由牦牛長毛編織并拼接而成,帳篷呈龜甲狀,帳外由桿子與毛繩牽引,正門朝向低勢,背面靠山避風,可為牧民遮風擋雨。畫中黑帳篷用墨色,與黃綠草原、遠山相區別,是本幅作品的聚焦與特寫。畫面整體色彩滋潤、濃淡相宜,線條柔中帶剛。祁連山寫生系列是趙望云這一時期的重要藝術探索與藝術實踐成果,其所描繪的一幕幕場景俱是傳承千年的文明記憶,蘊含著游牧人民的生活智慧。值得一提的是《祁連山寫生10》,所繪為趙望云被邀請至帳內飲茶的場景,情景氛圍更為親切,從中亦可見趙望云體驗與寫生之深入。

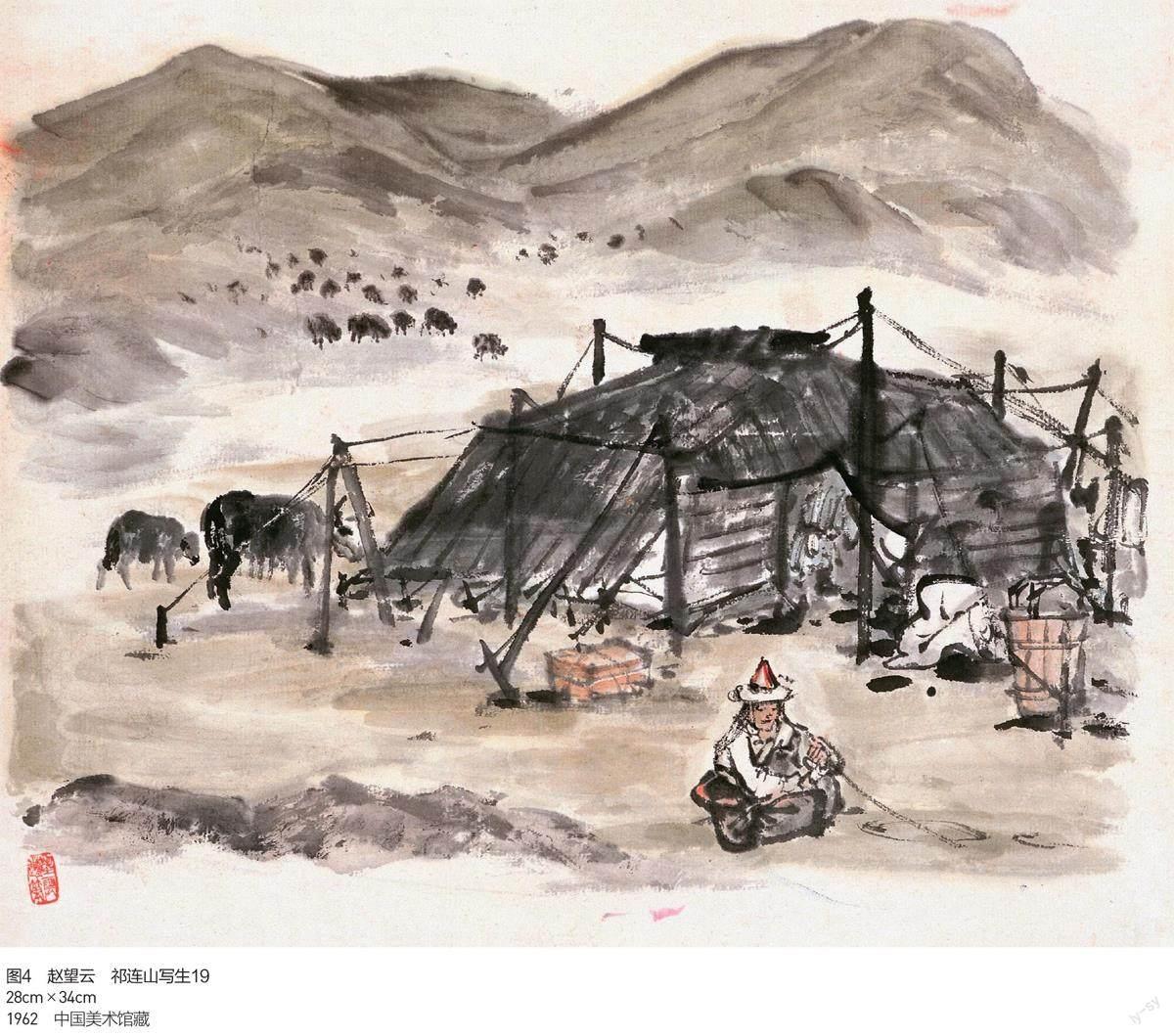

關中平原,北抵渭北、南接秦嶺,西起寶雞、東至潼關,被譽為“八百里秦川”,這里地勢平坦、土地肥沃、物產豐富。1963年,趙望云到此地進行農村寫生。關中農民善養牛,《關中風情·咱家的牛》(圖5)便描繪了關中秦川牛。畫面運用前景為主體的構圖,左上重墨枝葉與中下方的黑牛、農民為前景。黑牛骨骼粗壯、肌肉豐滿,農民神色關切,交口稱譽。后景中有屋舍和牛群,與前景虛實、濃淡有別,其中干凈屋舍與前景中的枝葉構成了畫面左上以“景”為主的內容,牛群、拴牛樁與前方黑牛和農民構成畫面右下以“人、畜”為主的內容。畫面元素豐富,動靜結合,前后景交融,形成層層遞進的空間效果,營造出平衡的立體感和透視感。

時至1965年,趙望云的寫生生涯已近四十年,他嘗試與積累了多種不同的構圖語言、筆墨形式,對全景式表達更加收放自如。1965年初,趙望云與長安畫派的藝術家到安康市朝天河村,駐扎三個月之久,細致觀察當地人民勞作與生活,創作了《桑山行組畫》(共9件)。朝天河畔景色優美、民風淳樸,以種桑養蠶聞名,該組寫生多以桑樹間的勞作為題,勞動中的人物情態多淡然篤定,體現出當地民眾安穩有序、恬淡閑適的生活狀態,人物與景色融合更加成熟。《桑山行組畫之一》(圖見扉頁)描繪了人們在山間溪流里清洗蠶簸的場景,嶙峋怪石間花團錦簇,山泉自石中淌下,婦女們卷起褲腿邊談笑邊勞作,一派歡樂景象。枯濕有致的石上墨色,并未讓景色脫離人群,反倒是人景交融,景襯人美,交相輝映。《桑山行組畫之六》(圖見扉頁)描繪的是蠶繭成熟后眾人一同摘取蠶繭的場景,蠶簸堆積成小山,一人將草龍蔟從簸箕中取下,柔軟綿長的蠶蔟交到各人手中,每個人身旁都是滿當當、白花花的蠶繭,人物行坐有序,位置散落呈“S”形,或正面或側面或背面,組成了全方位的勞作群像。畫面整體以金黃為基調,象征“收獲”,由遠及近,色彩越發濃艷,將前景與后景貫穿相連的蔟條沒過畫面中央婦人的小腿。由遠及近共有大中小三名孩童,有的參與勞動、操作熟練,有的安穩悠閑、自得其樂。勞作場面熱鬧,毫無枯燥乏味之意,加上孩童的點綴,仿佛述說著這片世外凈土的富足與安康,反映了人民的勤勞與智慧。

筆墨當隨時代。趙望云的藝術實踐伴隨他生活軌跡的變遷和人生境遇的起落,但他從始至終沒有脫離人民。人民的勞動是最美、最生動的題材,勞動者的真善美最使他魂牽夢繞、心潮澎湃,他亦不斷豐富提升自己的筆墨語言,頻繁采風,真切記錄。在他的筆下,勞作辛勤而充滿希望,生活平淡而充滿快樂。趙望云用扎實且繁多的寫生作品表現勞動者,他又何嘗不是一位不斷勞作的畫家。縱使在人生晚期,他已無法前往實地采風與感受,依然憑借對西北寫生的深刻記憶,升華筆墨,暢意抒寫,用自己的筆墨表達著對勞動人民的關切之情、對美好生活的殷切希望和對西北土地的深沉的愛。

參考文獻

[1]吳爽. 如何走向民間:趙望云20世紀30年代的田間寫生[J]. 美術,2023(3):9.

[2]李小林. 20世紀五六十年代區域畫派山水畫寫生圖新研究[D]. 重慶:西南大學,2019:1.

[3]劉學明. 自覺與意味:趙望云民國“大眾寫生”風格的形成探析[J]. 美術研究,2023(3):98.

[4]一手伸向傳統,一手伸向生活:長安畫派專題[J]. 中國美術,2021(2):7.

[5]趙望云. 趙望云西北旅行畫記[M]. 東方書社,1943:自序1.

約稿、責編:金前文、史春霖