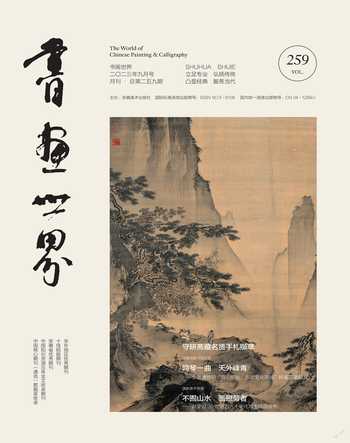

得宋人范寬之勢 亦得李可染大師之魂

王華超

前不久,人民日報全媒體平臺、《民生周刊》官網推出對山水畫大家孫茂祥的專訪,題為“孫茂祥:翻書萬卷 行程萬里”。令人意外的是,一向訥于言辭的孫茂祥卻在媒體的采訪鏡頭前一改往常,從容不迫,侃侃而談如行云流水。節目播出后,24小時的線上點擊量就將近20萬,其中最多的是來自山東的讀者,其次是上海、江蘇的讀者,還有日本、美國、新加坡、韓國等七八個國家的藝術愛好者,這讓熟悉他的人也感到非常驚奇。

奇跡的發生并非偶然。2022年6月,《大家之路·孫茂祥畫集》隆重推出時,就有人撰文評孫茂祥“一直走在向大師學習的道路上”。孫茂祥少年時對家鄉走出的藝術大師李可染非常仰慕,即堅定學畫之念。青年時經歐陽南蓀介紹拜李可染為師,迄今已有40余年,一直走在向大師學習的路上。

向大師學習,師其心而非師其跡,學其神而非摹其形,悟其道而非止于技。西方風景畫主要是表現實景,而中國山水畫則被賦予了更多思想。中國文化講究在傳承的基礎上創新,所謂的宗某派、某家,最直接的是學圖式,高級的是學筆墨,更高一級的則是學審美意境。影響深遠的畫家,不僅能創造出自己獨有的圖式和筆墨語言,更重要的是能創造出審美意境。在這個問題上,孫茂祥表現得非常清醒和理性,這其實是一個非常可貴的品質。

孫茂祥從藝幾十年來,一直走在向大師學習的路上,特別是退休后的六年來,他在主題性創作方面的成果尤為矚目。如頌揚革命傳統和斗爭精神的力作《屹立》《香山葉正紅》《韶山寫生》《重上井岡山》《英雄山崗》《壯哉大別山》《太行浩氣》《延水長流》《萬眾矚目清涼山》《楊家嶺畔指航程》《淮海曙光》,如歌頌新時代新生活的新作《鶴鳴金沙》《天塹新通途》《東方既白》《換了人間》《高峽出平湖》《云臺山新姿》《紫氣東來氣象新》《秋意濃濃梁家河》《大江來自萬壑中》《千山紅樹萬山云》《黃河之水天上來》《鼎力抗疫 直與天地爭輝》等,大都在讀者中引起過強烈的反響。

《鶴鳴金沙》是孫茂祥獻給新時代、獻給白鶴灘水電站的激揚贊歌。建立在長江之上的白鶴灘水電站,曾被海外媒體稱為“劃時代的奇跡”,是“中國自長城以來最宏偉的工程”。孫茂祥的這樣一幅作品出現在2023年5月的一次大型展覽上,作品尺幅長210cm、寬192cm,在眾多展覽作品中顯得格外引人注目。有學者評價孫茂祥的新作《鶴鳴金沙》:“既展示出孫茂祥扎實深厚的傳統功力,又具有鮮明的時代特色。豪放中有嚴謹,嚴整中又揮灑自然,充分展現出個人極高的藝術修養。”

孫茂祥的另一幅作品《鼎力抗疫 直與天地爭輝》產生在艱苦的抗疫斗爭中,是他的激情奔放之作。直至現在,他回憶起創作過程仍心潮澎湃。全民抗疫期間,山水畫家該如何表現抗疫主題?孫茂祥曾苦思數日仍未得眼前一亮的構思,是火神山、雷神山的“神速”建成,讓他感受到共克時艱的中國精神和中國力量。這就有了畫面上的朱砂點染,似山非山、似火非火的火神山背景;這就有了大鼎居中,直與天地爭光輝的輝煌畫面!畫面上還有黃鶴樓、泰山、長城、上海的東方明珠,以及可親可敬的白衣戰士……《鼎力抗疫 直與天地爭輝》經《徐州日報》和《中國書畫報》的線上平臺發布后,迅速傳遍網絡,贏得認可和點贊,讓孫茂祥頗感欣慰。積極投身主題性創作和精品創作,是一個藝術家的重大使命和責任。“直與天地爭輝”的創作“壯語”,讓孫茂祥站在了藝術更高處。藝術創作是高層次、創造性的精神勞動,離不開創作者的天分、靈感、靈氣、才氣,離不開藝術家騰飛的想象和高超的技巧,但這些必須與博大的歷史文化和廣袤的現實人生緊密結合,才能產生大氣磅礴的作品。一個時代有一個時代的氣象,而藝術則是人與時代的風云際會。

美術創作要有時代感,應是守正與創新同在,傳統與現代并存。中國文化具有鮮明的詩性特點,中國藝術同樣具有詩性傳統。這種詩性傳統體現在美術創作中,是自然、抒情、寫意的交融,是博大氣象和深遠意境的交織。中國書畫體現著中國哲學的審美理想,蘊含著獨特的文化精神,建構了以線條為主的造型體系,追求天人合一、澄懷觀道的境界。中國藝術的這些獨特內質,也是當代美術創作創新創造之源。

多年前,時任南京師范大學美術學院資深教授、江蘇省美術家協會副主席的范保文先生就曾品評孫茂祥的山水“得宋人范寬之勢,得近人李可染之魂,畫面氣勢磅礴,筆力挺拔,布局奇巧而豐茂,給人耐看且情意深沉之感”;時任中央美術學院教授、中國畫研究院院長的李可染先生曾評價孫茂祥的畫:“進步很快,畫面比較整體,用筆也顯得比較慢了,沉著了。畫面用墨渾潤,中遠景畫得不錯,蒼蒼茫茫的,有點石谿和賓虹老師的感覺了。畫面構圖大氣,這很難得,要知道你有多大胸懷,就能畫出多大的畫,主要是靠內涵。今后要多學宋元幾大家的作品,一定要用功打進去,結合寫生,要有自己的想法。20年后你將會成為一位很有成就的畫家。”上海中國畫院顧問韓天衡在20多年前就曾評價孫茂祥的畫“傳統基礎非常扎實,細而不纖,粗而不獷,而且個人風格明顯,筆下既有李可染先生的沉雄渾厚,又有宋文治先生的生動秀滋。茂祥屬北人卻有南方畫派之韻味,實屬不易……茂祥畫家屬雞,乙酉本命年,遂書‘雄冠天下’四字為贈”;張仃說孫茂祥“用筆像黃賓虹老師”;龍瑞稱孫茂祥“多取大山大水入畫,有至剛至大至遠之氣,渾樸、壯闊之境已露端倪,如輔以筆墨精神之義理,必成大器”;程大利贊揚“茂祥頗得師牛堂精髓,踏實、嚴謹、沉著,再加上執著,在此基礎上修為、積累定可成大器”。名家的大氣與大器之說,給孫茂祥莫大的鞭策!

美術學博士徐沛君曾評價孫茂祥的山水:“遠觀有勢,近察有質,藝術特色非常鮮明。這位藝術家的創作取材很寬泛:北方的崇山峻嶺、黃土高坡,南國的湖光秀色、小橋溪岸,都被他納入畫幅之中。不過,或許是性格秉性使然,他尤其擅于寫境界寬闊的大山大水,作品給人陽剛大氣、渾樸蒼茫之感。孫茂祥作畫,落筆大膽肯定而多變,時常用點線交織的手法寫景,走筆輾轉騰挪,筆下的巖石斑駁錯落,林木蕭森郁茂,引人入勝。這位藝術家的創作態度十分虔誠,他從不用潦草之筆糊弄觀者,也不用某些程式化的圖式敷衍收藏家,更不屑用某些‘特殊技法’來嘩眾取寵。”

中國畫重在立意,這主要體現在師古人與師造化的過程中。孫茂祥在堅持學習研究傳統繪畫技巧,面對自然山水大量寫生的基礎上,力圖從中國畫的文化立場考慮創作問題,執著于筆墨的內美,把內心的感受通過豐富、深刻的筆墨語言呈現出來,進而展現出山川的靈魂和生命的內在律動。藝術家對自然的體察,是“以詩人之眼觀物”,則眼中之物亦非自然之物,更是“登山則情滿于山,觀海則意溢于海”,寄托了創作者的情感。因此,一個藝術家的胸次、學養、人品的高低決定了他對自然之大美進行觀照與體悟的深淺。中國繪畫藝術的創作過程,首要的就是畫家對傳統筆墨的高度參悟。因為只有充分掌握傳統筆墨的表現精髓,屬于自然語境的意象格局才會隨之呈現于畫面上。孫茂祥的山水畫借古開今,師自然又立意時代感召,以心神觀照山水,為丘壑造意筆端,是謂作山水更作風骨、繪山水更繪精神。

藝術的生命在于傳承和創造,在于“破中立,立中破”。敢破敢立,需要智慧和勇氣,更需要靈性的加持。在這個大變革時代,藝術思潮自然也處于種種不確定之中,而能挺立潮頭、把旗不濕且不斷破立者,實在難能可貴。繪畫是屬于精神世界的東西,它是超然于物外的精神與情懷,所以,藝術家創作繪畫作品要有思想、有意境、有內涵,要讓人為之心動。意境是山水畫的核心與靈魂,藝術家要在創作構思中把握天地之精神、自然萬物之靈性,借助筆墨語言將自己的審美追求、思想感情及對生活、對自然的認知感悟進行表現,營造一個超凡脫俗、自然和諧的精神世界。

孫茂祥回顧《紫氣東來氣象新》的創作過程,感受頗多。“中國畫在文化精神的構建中,尚性靈,抒意趣,重境界,卻從來不把技巧放在第一位。一幅優秀的畫作,必然飽含著畫家的藝術修養、社會認知及個人心境和思想境界等多個方面。學問不長進,自然無畫外之功,無人格魅力,更無法與人產生靈魂上的碰撞和共鳴,隨著畫家年齡漸長,其畫技必然走向僵化,甚至會遭到反噬,導致其藝術思維枯竭。”藝術的本質是創造,古人評畫有“難能可貴”四字,“難能”是說別人都做不到,“可貴”是說藝術質量高,二者必須統一。“夫畫者,從于心者也。”“中國畫不僅表現所見,而且表現所知、所想。”

多年來的山水畫創作,對孫茂祥來說,正是對“承古開今丹青志,墨染山水一片情”的踐行。2016年7月下旬某一天,孫茂祥意外接到江蘇省國畫院長助理打來的電話,傳達了江蘇省委宣傳部領導的要求,點名要他為江蘇省國賓館創作一幅高5米的大畫,并希望他畫南京的景觀。孫茂祥特意去南京寫生,之后經精心構思,決定將小稿畫面的主景定位于南京的紫金山,讓紫金山上的天文臺居其上,玄武湖位其下,為了構圖的豐富和完整,又把全國聞名的梅花山“拉到”畫面右下的位置。最令他得意的是,在畫面的最上部還有南京長江大橋清晰可見,這種構圖就采用了宋人的全景式構圖法,使畫面產生了雄強之勢。散點透視法讓他把古都金陵的四大景點合情合理地統一在一個畫面中,這正是中國畫的特色和神奇之處。接下來就是20多天的艱苦奮戰,他站在6米多高的腳手架上,揮汗如雨,雖苦但也樂在其中,樂在自己對創作效果還比較滿意。省里領導看后也很滿意,他這才真正放下心來。此畫裝裱后被高懸于江蘇省國賓館大廳,以新時代的文化自信迎接四面八方的賓客。

中國山水畫可謂是中國人情思中最為厚重的沉淀。在孫茂祥看來,中國山水畫是一種哲理的最高境界,不是追求繁蕪的世界,而是追求自然與人文的完美統一,追求一種擺脫世俗的精神。

約稿、責編:金前文、史春霖