龔賢山水畫的地域因素探究

葉海鷹

關鍵詞:龔賢;山水畫;金陵;地域元素

縱觀中國山水畫發展史,地域特質歷來為畫家所重視,凡山水畫領域有所作為者,無不將本地域的自然、人文景觀融入自身的創作中,龔賢便是其中之典型。因其擅于描繪金陵(今江蘇南京)的江岸風光,故而其筆下山水總讓熟稔江南風光的觀者油然而生似曾相識的親切感與地域認同感。

龔賢(1619—1689),又名豈賢,字半千,號柴丈、野遺、半畝、蓬蒿人、東海隱士等,江蘇昆山人,“金陵八家”之首。龔賢11歲隨父遷居金陵,兩次客居揚州,后又重返金陵,定居清涼山下,直至藝術生涯的結束。江南風光是龔賢熟悉的審美意象,故其多繪危巖高聳、磯石錯落的江濱之景,具有顯著的地域特質。金陵一帶自然地理風光與人文景觀已然成為龔賢妙筆生花的地域建構主體。

一、龔賢山水畫的地域特征

龔賢一生于昆山、金陵、揚州間幾番遷移,最終定居金陵清涼山的半畝園,直至去世。這些地方多以平原和丘陵為主,僅金陵不乏山水一體的自然風光,因此龔賢所作山水大多描繪金陵一帶的江岸風光,無論題材、構圖,還是筆墨技法,無不體現金陵一帶的地域特質,而金陵龍盤虎踞的山水之勝又成為其“溪山無盡”系列畫卷的重要母題。

(一)題材:水澤與江岸

龔賢繪畫中的山水意象主要為水澤與江岸。一望無際的揚子江沖積平原是龔賢從小生活的地方,屬典型的江南水鄉風光,而后龔賢又長期居住在江北揚州。多年的生活環境不斷加深著龔賢對平原水鄉的認識,故而平原水澤意象也由此成為龔賢山水畫創作的一大源泉。

據不完全統計,描繪平原水澤的作品約占龔賢山水畫傳世作品的三分之一,龔賢以厚重而不乏靈動的筆墨,繪水鄉之美,書水鄉之情。基于對相關風景的耳濡目染,龔賢的《自藏山水》軸、《墨筆山水》冊、《贈王士禎山水》軸等代表作生動描繪了自身對平原水澤的審美心印。觀其畫作,樹木高突長空,茅屋掩映林中,田園阡陌縱橫,仿佛置身于江南水鄉,極富生活氣息與鄉土情調。在同類作品中,樹木多以揚子江沖積平原上最常見的槐樹為主要描繪對象,兩岸形態即是質松的砂土沖積層,經長期雨水沖刷形成的許多溝坎,生動形象,故龔賢被稱為“描繪揚子江沖積平原山水的第一位高手”。[1]

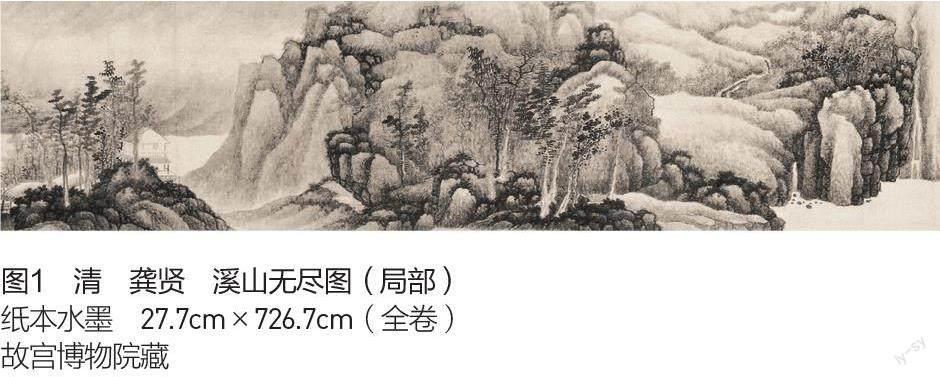

與地勢平緩的水澤風光不同,危巖高聳、磯石錯落的江岸當為龔賢最具代表性的山水意象呈現。此與其熟悉的金陵地貌自然關系密切。龔賢所處的金陵清涼山掃葉樓不遠處便是石頭城,岸邊山勢峭拔,古木扶疏,點綴著大小不一的磯石,與煙波浩渺的江水相映成趣。此種江岸風光還見于周遭的燕子磯、采石磯、城陵磯等多處。龔賢先后四十余年居住金陵,11歲隨父出仕金陵,29歲至47歲間輾轉海安和揚州,48歲后重返金陵,所作山水描繪的丘陵風光約占三分之二,且都是金陵一帶的山川地貌,這也是龔賢山水畫創作的另一重要源泉。金陵素有虎踞龍盤之稱,兼有江、湖、山色之美,綿延起伏的山勢、蔥郁蒼秀的林木、渾圓多姿的山石,都成為龔賢山水創作的靈感來源。此種環境下,龔賢創作了大批辨識度很高的、富有金陵地貌特征的畫作,如《夏山雨過圖》描繪的就是棲霞山一角,山地層巒,茂林華滋,水天一色,極具金陵印象,又如《蕭梁古寺》則是描繪金陵山地清幽古寺的作品。此外于《秋山飛瀑圖》《長江茅亭圖》《春泉圖》《溪山無盡圖》(圖1)等傳世作品中,金陵一帶特有的山地丘陵的地質結構已然成為龔賢潛意識的山水意象。

(二)構圖:溪山無盡

構圖為龔賢山水畫又一亮點。其實,龔賢十分注重畫面布局,代表作品表明,其尤為擅于穩健中求奇崛、險絕中見平整,通過筆墨的虛實、濃淡變化,使畫面產生縱深感、層次感,進而達到視野開闊、氣象萬千的溪山無盡效果。

龔賢的山水畫面布局既受到宋畫“三遠式”的啟發,又得益于對金陵一帶山水視覺沉淀而凝練出的“半截式”構圖。龔賢的“三遠式”構圖建立在郭熙的“三遠法”基礎上,平遠水景、深遠煙云、高遠危巖能夠靈活組織于完整的畫面之中,不過平遠構圖運用得最為普遍,江南水景平遠蒼茫的神韻被表現得淋漓盡致。概言之,龔賢能于尺幅之間呈現山河無盡之意,且頗具視覺真實感。龔賢“半截式”構圖依據金陵一帶低山丘陵的地貌進行裁剪取景,個人風貌更為明顯。龔賢巧用“截取法”,多取山地一截,突出特點,不計其余,上不接天,下不挨地,變低山為萬仞,引人入勝,更能襯托出金陵低山丘陵的地域特質,如傳世作品《山居圖》《云居圖》《獨廬》等,體現出其實景造境的杰出才能。

(三)筆墨:米氏云山的別樣呈現

歷代山水大家中,龔賢尤為推崇董源、巨然、米芾、吳鎮及沈周等人,這些前賢都曾流連過金陵風光,以描繪與建構江南山水意象見長,并留下了較多作品。龔賢曾在《云峰圖》上題詩曰:“山水董源稱鼻祖,范寬僧巨繩其武。”其師承關系一目了然。[2]90在龔賢諸多欽羨的前賢中,我們很容易將米芾對江南山水的“米氏云煙”式提煉與龔賢的筆墨成就聯系起來。可以說,就筆墨而言,董源、巨然頗具江南地域色彩的技法影響了米芾,而米芾又影響了后世的龔賢。他們的筆墨雖有不同,但在地域山水的認知上卻又殊途同歸。可見,在筆墨承襲上,米氏山水對龔賢的影響尤為重要。

龔賢通過對金陵山水的深入觀察,將前人的筆墨經驗進行總結,在董源、米芾的基礎上進一步發展,創造性地形成了自己的筆墨程式。其所作山水,畫面“黑”而“厚”,墨色透亮潤澤,通過對山石的層層積染,樹叢遠淡近濃的處理,使得整個畫面墨色明暗濃淡變化豐富,畫面層次飽滿。其畫作中所描繪的秀潤蔥蘢的江南景觀引人入勝,山間林木霧氣彌漫,氤氳秀潤的個性風貌尤為精彩,成功地表現出不同時節金陵一帶山水微妙豐富的獨特神韻。

二、龔賢山水畫地域特征的成因

由于龔賢長期生活在金陵一帶,所觀察的客體也多是金陵地貌,其山水畫創作靈感來源自然受金陵一帶自然地理環境及人文環境影響。

(一)自然因素

不同地域給人的視覺感受不盡相同,地貌特征的直觀體驗直接影響到畫家的筆墨造型。龔賢的生活地域就是一望無際的江南沖積平原,是典型的江南水鄉,兼有低緩的山地丘陵。故而水鄉、平原、丘陵就成為龔賢山水畫中常見的三種形態,其畫面中的河流、江岸、稻田、林間、村舍等典型江南水鄉意象頗有生活氣息,這也正是他最熟悉的自然景觀。

關于山石畫法,龔賢在《龔安節先生畫訣》中云:“石不宜方,方近板;更不宜圓,圓為何物?妙在不方不圓之間。”[3]這種“介于方圓”之間的山石形態所塑造出的孤寂落寞畫面,正是金陵一帶山石的真實寫照。金陵一帶地處寧鎮揚丘陵地區,地質構造上處于下揚子斷裂拗陷帶,石灰巖和碎屑巖相間排列出現,構成了金陵山地的地質基礎。在這樣的山地中,石灰巖山造成了渾圓的山鏈和露頭景觀,龔賢筆下山石造型與此如出一轍。此外,侵入巖的球狀風化及中、新生代的紅色巖層也可以出現圓形輪廓線。如蔣廟、岔路口一帶的圓包形低丘,以質地松軟的紅色沙礫巖為基巖的清涼山,外形為圓包形的丘陵等,都成為龔賢作畫的參考。

值得注意的是,龔賢皴法的直接創作原型就取自金陵花崗巖的球狀風化。原因有二:一是球狀風化所具有的經典的圓形輪廓線;二是受花崗巖中的石英和長石結晶的差異性風化作用影響,外在十分粗糙,龔賢的雨點皴、豆瓣皴等多次積墨法,最能表現其表面特征。

就自然氣候而言,金陵一帶地屬北亞熱帶溫潤氣候,四季分明,雨水充沛,山間云飛霧卷,湖面煙波浩渺,冬季晝夜溫差較大使得水面易生煙氣,夏季則暑氣漫漫,常伴有水霧升騰、水天相連之狀。山地丘陵歷經風化與水蝕,高處漸漸被削平,岡巒起伏,山頭覆蓋風化土,多被泥草,有別于其他地方。此既為米芾提供了創作靈感,也成為龔賢師法造化的天然粉本。

(二)人文因素

龔賢山水畫的地域特質不僅源于自然因素的視覺感受,是時金陵一帶地理空間所蘊含的人文因素對其影響同樣深刻。明末清初的金陵,遺民文化盛行,并伴有西方傳教士輸入的外來繪畫藝術,這些對龔賢山水畫的表達方式均應有一定的影響。

龔賢是一位典型的遺民畫家,生于明末清初一個家道中落的官宦之家,一個“天崩地解”的時代,一生顛沛流離,清貧孤苦。金陵曾為明朝故都,身處其中,龔賢的山水畫難免會有自身情感的滲入。繪畫創作上,龔賢雖沒有直接表達出故國之情,然后人卻能從其極隱晦的意象上來揣度其心境。如在《千巖萬壑》中,龔賢一方面表達了對傳統的回歸,另一方面也隱含了他對所處時局的感傷,畫面中“只見群峰不見天”的構圖處理、各種意象相互擠壓而產生的壓迫感等,此種畫面情感基調很容易使觀者體悟到作者的前朝之思。

金陵作為六朝古都,是南方政治文化中心,加之優越的地理條件,吸引了大批文人集聚,文化氛圍活躍,繪畫向來繁盛。宦游的士大夫群體在此留下了諸多吟詠詩文,繪畫上則催生出眾多“金陵勝景”題材的相關畫作。悠久的繪畫傳統加上特有的歷史地位,使得金陵自然成為流寓書畫家的心儀之地,進而此地多有進入歷史的繪畫流派,書畫收藏也頗具規模。龔賢曾云:“畫至今日,金陵可謂極盛矣。前此之文、沈、鄒、董,皆產于吳,比之三君八龍,一時星聚,而至鐘山之陽、淮水之涘,含毫吮墨者不啻百家,加以宦游、寓公,指不勝屈。”①可見其對金陵特有的歷史、地理、人文環境的地域認同感。

龔賢生活的時代,金陵的外來文化不容忽視。17世紀的金陵,歐洲傳教士攜帶的有關西洋圖畫作品對當時畫壇產生過重要觸動。論及西洋畫對龔賢的影響,雖須經歷“大膽假設,小心求證”的探究過程,但并不妨礙我們對其予以拋磚引玉式的發問。說龔賢繪畫中的墨色創造得益于米芾,這是毋庸置疑的,不過此并不能將其與西畫間的關系完全撇開。西畫中的明暗處理自然有助于龔賢突破常規,從有限的傳統山水類型中解脫出來。如有的學者指出,龔賢描繪連綿山勢所采用的明暗交替手法,就很可能受到了當時已為國內畫家熟悉的布勞恩與霍根貝格編纂的《全球城色》中圣艾瑞安山景圖銅版畫的影響,其在處理巖穴及周邊巖塊時,“兩側垂直地面,漸行漸窄,并漸入山間巖道的處理方式以及明暗技法,很明顯是來自于西方”[2]95。此外,龔賢《千巖萬壑》中的對角線構圖、明暗強烈對比及山峰構成和排列等也與《全球史事輿圖》中的《田浦河谷》頗為相似。此等圖像信息為我們重新解讀龔賢山水提供了新的研究視角,而這與龔賢長期生活的金陵更是關系密切。

結語

龔賢山水“師法自然”,于尺寸間呈現了其所熟悉的生活環境,并對金陵山水予以成功的地域文化建構。其筆下山水往往直接取材金陵一帶的江南水鄉、山地丘陵,特有的山川景物和地質特征直接影響了龔賢山水的布局及技法表現,而金陵一帶的地域特質則為其山水畫的藝術成就注入豐富的自然與人文意蘊。當代中國山水畫正面臨“多元化”的文化語境,對山水畫家而言,認識和理解龔賢山水畫的地域特質及其影響,無疑將有助于在新時代續寫山水畫的新篇章。

注釋

①龔賢題跋摘自周亮工原藏《集名家山水冊》中,該冊現藏于臺北故宮博物院。

參考文獻

[1]康育義. 論龔賢畫的山水地質學特征:為紀念龔賢逝世三百周年而作[J]. 東南文化,1989(Z1):157.

[2]吳婷,孫健環. 試論金陵畫派藝術風格的地域特征:以龔賢山水畫為例[J]. 美育學刊,2019(3).

[3]周積寅. 中國畫論大辭典[M]. 南京:東南大學出版社,2011:323.

約稿、責編:金前文、史春霖