UDPd/Scr比值對口腔種植修復患者術后種植體周圍炎發生的預測分析

徐楠

(商丘市第一人民醫院 口腔科,河南 商丘 476000 )

口腔種植修復術是現階段治療牙槽骨嚴重骨吸收、牙體缺失等口腔疾病的重要手段,其治療效果受到臨床廣泛肯定[1]。但受到吸煙、全身系統性疾病、術后日常口腔護理不佳等因素的影響,一部分患者術后易發生種植體周圍炎,嚴重影響種植體存活率[2]。因此,對口腔種植修復患者術后種植體周圍炎發生進行早期預測,是保證口腔種植修復療效、改善患者預后的重要舉措。尿脫氧吡啶酚(urinary deoxypyridinoline,UDPd)是上世紀70 年代末發現的一種反映骨吸收的特異指標,其90%以上來自骨骼,不受食物成分的影響,在反映口腔種植修復患者牙槽骨骨吸收以及周圍炎癥程度有重要意義[3-4]。但單純檢測UDPd 容易受到患者尿濃縮稀釋影響,造成測定結果出現明顯差異。肌酐(Scr)是肌酸代謝的終產物,在腎小管幾乎不被重吸收而排出體外,在一定時間內表達相對穩定[5]。因而臨床多用UDPd/Scr 來校正受檢者UDPd 測定結果。本研究納入商丘市第一人民醫院口腔種植修復術治療的患者為研究對象,重點探究UDPd/Scr 對口腔種植修復患者術后發生種植體周圍炎的預測價值,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本研究為一項前瞻性研究,經醫院醫學倫理委員會審核批準,納入2020 年1 月至2022 年12月醫院口腔種植修復術患者為研究對象,共納入230 例。

1.2 入選標準

納入標準:①首次行單顆人工口腔種植牙修復;②年齡介于18~65 歲之間;③接受為期6 個月隨訪;④患者神志清晰,情緒穩定,可配合本次試驗。排除標準:①入院30 d 內服用免疫調節劑或抗炎藥物;②合并惡性腫瘤;③存在心、肝、腎器官嚴重器質性病變;④伴凝血功能障礙;⑤術前合并口腔炎、口腔黏膜疾病。剔除標準:不愿意繼續配合試驗或因各種原因無法繼續試驗、中途退出者。

1.3 方法

1.3.1 UDPd/Scr 比值檢測 于術后2 d、7 d、15 d 采集患者晨起空腹條件下中段尿40 mL 送檢,使用全自動化學發光分析儀(貝克曼庫爾特有限公司,型號:DxI800)檢測患者UDPd、Scr,計算UDPd/Scr 比值。

1.3.2 患者術后種植體周圍炎判定方法 對患者開展為期6 個月隨訪,每1 個月進行一次牙周病學檢查,內容涉及菌斑指數(plaque index,PLI)、牙周探診深度(probing depth,PD)、牙齦溝出血指數(sulcular bleeding index,SBI)、種植體X 線檢查。①PLI:采用Quigley-Hein 法,將菌斑顯示劑涂抹于牙面,漱口后檢測牙面著色菌斑的分布情況,無菌斑PLI 計0 分,表面輕劃可見菌斑PLI計1 分,肉眼可見菌斑PLI 計2 分,表面有大量軟垢堆積計3 分。②PD:使用牙周探針測量牙齦緣至袋底距離。③SBI:探診評估牙齦溝出血情況,探診結果未見出血SBI 計1 分,見離散性點狀出血SBI 計1 分,見牙齦緣呈線狀出血SBI 計2分,牙齦緣內自發性出血計3 分。④術后種植體周圍炎判定[6]:滿足下列任意一條即判定患者發生術后種植體周圍炎。PLI≥1,且形成中周袋;PD≥3 mm;SBI≥1,形成種植體周圍袋;X 先顯示種植體頸部出現骨吸收透影區。

1.4 統計學方法

采用SPSS 25.0 軟件處理數據。全部計量資料均經Shapiro-Wilk 正態性檢驗,符合正態分布的計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗,組間多時點數據采用重復度量方差(F)分析檢驗,組間兩兩比較采用LSD-t檢驗;計數資料以百分率(%)表示,采用χ2檢驗。繪制受試者工作特征(ROC)曲線,得到曲線下面積(AUC),分析UDPd/Scr 對口腔種植修復患者術后發生種植體周圍炎的預測價值,AUC<0.5 表示無價值,0.5≤AUC<0.7 預測價值較低,0.7≤AUC<0.9 預測價值中等,AUC≥0.9 預測價值高。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

隨訪期間,因患者自身原因230 例患者中途退出3 例,完成隨訪工作共227 例。

2.1 術后種植體周圍炎發生情況

227 例口腔種植修復患者術后發生種植體周圍炎42 例,占比18.50%(42/227),未發生組種植體周圍炎185 例,占比81.50%(185/227)。

2.2 兩組一般資料比較

發生組男性、合并2 型糖尿病、有吸煙史、前牙區種植例數占比高于未發生組,差異有統計學意義(P<0.05);組間其他基線資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

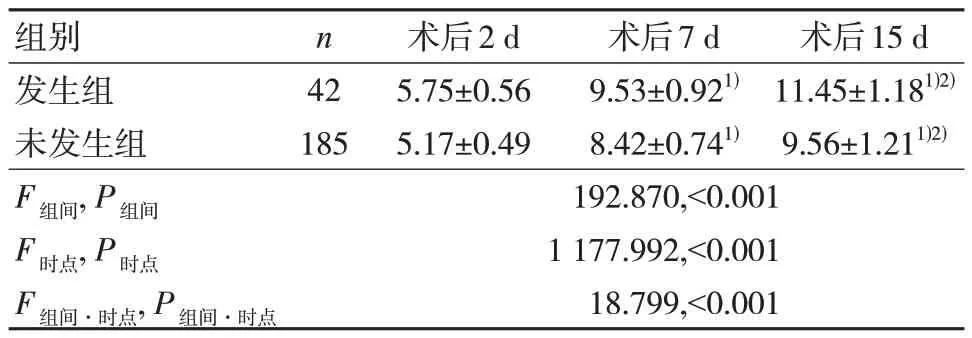

2.3 兩組術后UDPd/Scr 水平

兩組術后2 d、7 d、15 d 時UDPd/Scr 逐漸升高,但發生組術后2 d、7 d、15 d 時UDPd/Scr 均高于未發生組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組術后早期UDPd/Scr 比較(± s)

表2 兩組術后早期UDPd/Scr 比較(± s)

注:1)與術后2 d 比較,P<0.05;2)與術后7 d 比較,P<0.05。

2.4 UDPd/Scr 對口腔種植修復患者術后發生種植體周圍炎的預測價值

以口腔種植修復患者術后種植體周圍炎發生情況作為狀態變量(1=發生,0 未發生),納入術后2 d、7 d、15 d 時UDPd/Scr 作為檢驗變量,繪制ROC 曲線(見圖1),結果顯示,術后2 d、7 d、15 d 時UDPd/Scr 預測口腔種植修復患者術后發生種植體周圍炎的AUC 均≥0.7,均有一定的預測價值。見表3。

圖1 術后早期UDPd/Scr 預測口腔種植修復患者術后發生種植體周圍炎的ROC 曲線

表3 各時點UDPd/Scr 對口腔種植修復患者術后發生種植體周圍炎的預測價值

3 討論

人工種植牙通過口腔種植修復術完成,被稱為人體第三副牙齒,相較于傳統牙周手術,其具有更好的穩定性、美觀性,對相鄰自然牙齒的磨損更小,更利于患者咀嚼能力的恢復[7]。但口腔種植修復術屬于侵入性操作,術后具有較長的康復周期,加之患者種植體需頻繁使用,負重程度較大,導致種植體及其周圍組織菌斑堆積風險增加,繼而誘發種植體周圍炎,增大種植牙種植失敗發生率[8]。本研究結果發現納入的227 例口腔種植修復患者術后發生種植體周圍炎42 例,占比18.50%,可見部分口腔種植修復患者術后確實易發生種植體周圍炎。因此,明確口腔種植修復患者術后發生種植體周圍炎的生物學標志物對其發生風險的預測、防治靶點的提供、干預治療策略的調整具有重要意義。

臨床諸多研究指出口腔種植修復患者術后種植體周圍炎癥程度與牙槽骨骨吸收活躍存在密切關系,二者相互影響、相互促進[9]。既往臨床多探究口腔種植修復患者炎癥因子的表達水平對術后種植體周圍炎發生的影響,而在探究骨吸收指標對患者種植體周圍炎的預測價值方面相對較少[10]。UDPd 是既往臨床反映骨質疏松癥患者骨吸收及骨代謝的重要指標,現也逐漸用于種植牙患者牙槽骨代謝和轉化的評估中,被證實與患者促炎因子存在正相關性[11-12]。由此,推測UDPd 可用于口腔種植修復患者術后發生種植體周圍炎的預測。為避免患者尿量增多或減少引起的尿稀釋及尿濃縮對UDPd 的影響,本研究現同時檢測水平基本恒定的Scr,并計算UDPd/Scr 來替代UDPd的單獨檢測。

本研究發現兩組術后2 d、7 d、15 d 時UDPd/Scr 逐漸升高,這與口腔種植修復患者術后牙槽骨吸收改建處于活躍期相吻合,但發生組術后2 d、7 d、15 d 時UDPd/Scr 均高于未發生組,初步表明口腔種植修復患者術后UDPd/Scr 高于與患者術后植體周圍炎發生關系。這是因為,種植體周圍炎發生的根本原因在于細菌微生物黏附聚集成的菌斑堆積,早期它僅刺激植體周圍軟組織,此階段菌斑尚未影響人工種植牙牙槽,只表現為種植體周圍黏膜炎[13]。而當菌斑堆積至牙槽不僅會引起種植體周圍組織炎癥加重、破壞牙周組織,同時會造成介導種植體周圍牙槽骨吸收的破骨細胞持續增殖,進而導致破骨細胞降解的副產品UDPd 增多,排泄的UDPd 增多,表現為UDPd/Scr持續增高,最終引起種植體周圍炎。因此,當口腔種植修復患者術后UDPd/Scr 快速增高,則提示患者術后細菌侵襲種植體,牙槽骨吸收改善不佳,易并發種植體周圍炎[14-15]。

為進一步明確UDPd/Scr 對口腔種植修復患者術后發生種植體周圍炎的預測價值,本研究對其繪制了ROC 曲線,結果顯示,術后2 d、7 d、15 d時UDPd/Scr 預測口腔種植修復患者術后發生種植體周圍炎的AUC 均≥0.7,均有一定的預測價值,說明術后早期檢測UDPd/Scr 有助于預測口腔種植修復患者術后種植體周圍炎的發生。因此,建議在口腔種植修復患者術后早期檢測UDPd、Scr 并計算UDPd/Scr,來預測患者術后種植體周圍炎發生風險。同時也可以將UDPd 作為治療靶點,在患者口腔種植修復術后早期給予針對性的干預治療來降低患者種植體周圍炎發生風險。

綜上所述,口腔種植修復患者術后UDPd/Scr比值高與術后種植體周圍炎發生存在密切關系,術后早期檢測UDPd/Scr 可用于患者術后種植體周圍炎發生風險的預測評估。