15例胃內異位脾的臨床特征分析

王蘇皖,鐘碧波,許艷東,官瑜,戴一菲,鄧全成,袁岸龍

(1.錦州醫科大學,遼寧 錦州 121000;2.孝感市中心醫院 消化內科,湖北 孝感 432000;3.孝感市中心醫院病理科,湖北 孝感 432000;4.孝感市中心醫院 CT室,湖北 孝感 432000)

異位脾是指脾組織由于外傷或其它原因行脾切除術后所引起的自體異位種植。種植部位可在腹腔、胸腔、盆腔及皮膚切口等位置,多數無明顯臨床癥狀,部分患者可出現腹部隱痛、不適等癥狀或在體檢時被意外發現。常不被臨床醫生所認識,易導致誤診、誤治的發生。目前國內外有關異位脾種植在胃內的文獻報道較少。孝感市中心醫院報道1 例胃內異位脾,并對國內外報道的胃內異位脾病例進行檢索收集,以分析該病的臨床特征,為該病的診治提供參考。

1 病例簡介

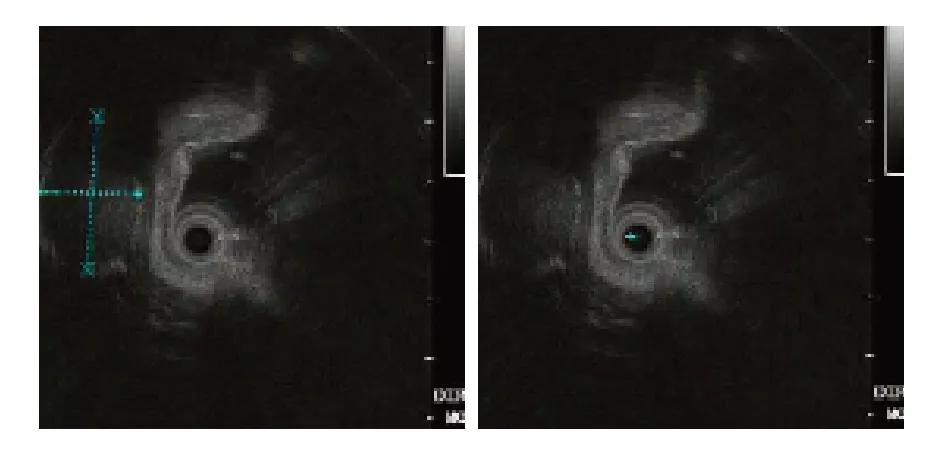

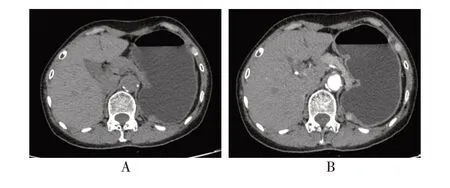

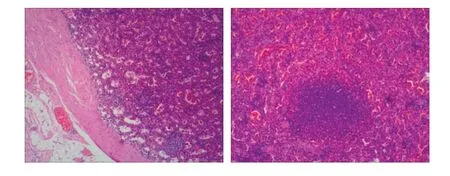

患者,女性,56 歲,因“間斷上腹痛11 d,發現胃內占位10 d”于2021 年8 月入院。患者入院前11 d 無明顯誘因出現間斷上腹隱痛,于當地醫院行胃鏡檢查提示“慢性糜爛出血性胃炎伴膽汁反流;胃底隆起性病變(間質瘤?)”,10 d 前到孝感市中心醫院行超聲胃鏡檢查提示“胃底隆起:間質瘤可能”,見圖1、圖2。行全腹增強CT提示:①胃底部占位,考慮腫瘤(間質瘤可能),見圖3;②右腎結石;③左腎多發囊腫;④盆腔少量積液。患者既往有2007 年外傷致脾破裂行全脾切除術史。入院查體:神志清楚,生命體征平穩,營養中等,皮膚鞏膜無黃染,淺表淋巴結未觸及腫大。心肺腹未見明顯異常。生理反射存在,病理征未引出。入院輔助檢查:血尿糞常規、血生化、血凝五項、甲免三項、肌鈣蛋白I 未見異常。C-12 腫瘤標志物:CA724 6.3 IU/mL。入院后在消化內科行胃底隆起病變內鏡下治療,術中見胃體穹窿部偏后壁可見一處直徑約為1.5 cm 半圓形黏膜隆起,表面黏膜光滑,行內鏡黏膜下剝離術(ESD)切除。術后予以質子泵抑制劑(PPI)抑酸及對癥支持治療。術后病理檢查結果示:胃底腫物切除標本考慮為脾組織植入(異位脾),見圖4。患者術后順利出院。

圖1 胃鏡圖

圖2 超聲胃鏡下圖片

圖3 腹部增強CT

圖4 HE×40 倍鏡下胃底腫物切除標本

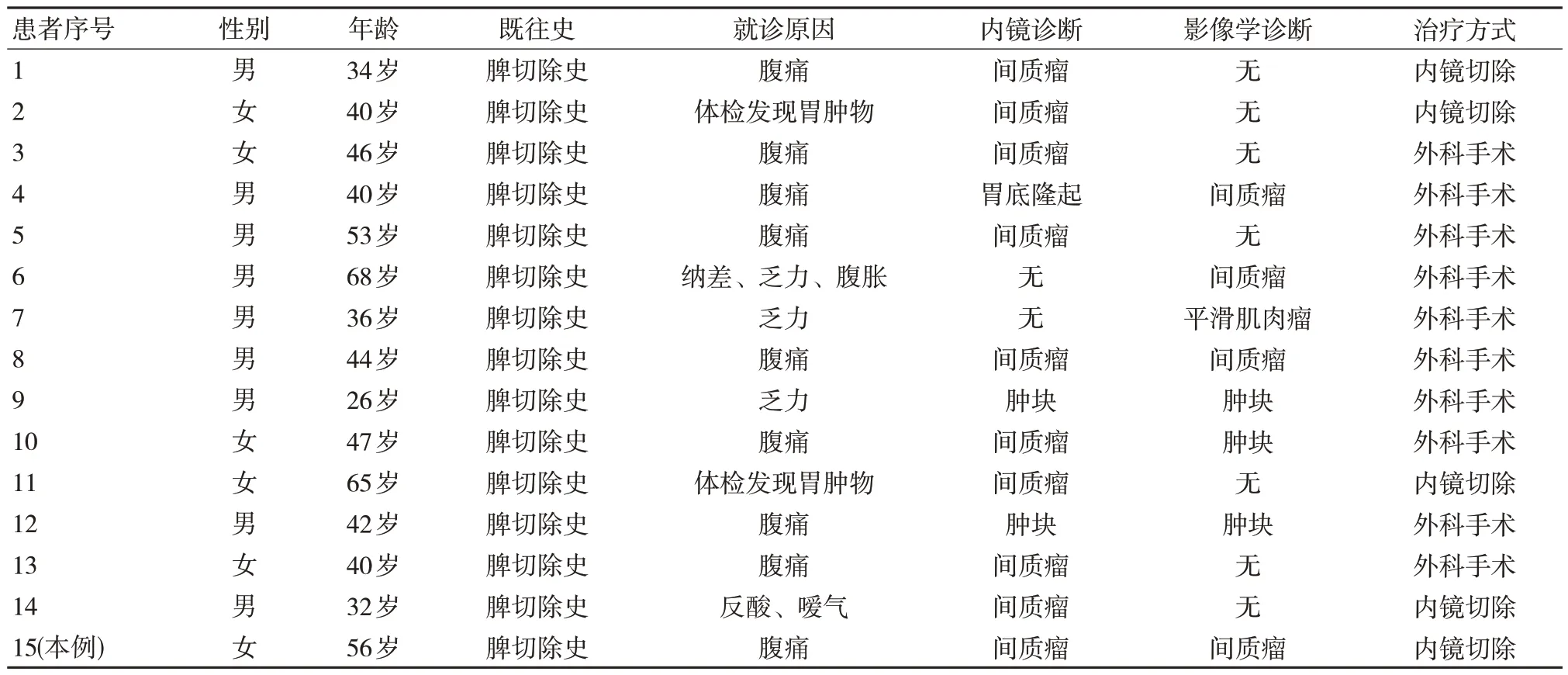

2 文獻復習

以“胃”、“脾”、“異位”和“異位脾”為關鍵詞檢索萬方數據庫和中國知網數據庫(CNKI)相關文獻,以“stomach ”、“gastric”、“spleen”、“ectopic spleen”和“splenosis”為關鍵詞檢索Medline、Pubmed 和Elsevier ScienceDirect 電子期刊數據庫,共檢索到中文文獻9 篇,英文文獻43 篇,排除種植在胃以外的異位脾文獻36 篇,排除臨床資料不完整2 篇,排除經放射學診斷而無病理診斷文獻1 篇,共有13 篇有關異位種植在胃內的異位脾個案報道[1-13]。其中中國報道12 例,意大利2 例。筆者收集從萬方數據庫、中國知網(CNKI)、Medline、Pubmed 數據庫和Elsevier ScienceDirect 電子期刊數據庫1970 年10 月至2021 年8 月檢索并篩選出的胃內異位脾患者14 例,結合本文1 例患者,共15 例(表1)。收集入選病例臨床資料,包括性別、年齡、既往史、就診原因、內鏡特點、確診方式。

表1 15 例胃內異位脾患者一般情況

2.1 一般資料

15 例患者中,男9 例(60%),女6 例(40%);年齡26~68 歲,中位年齡40 歲。

2.2 既往史

15 例患者均有因脾外傷破裂而行脾切除術史。

2.3 臨床表現

9 例患者主訴腹痛,但癥狀均與胃內異位脾無關;3 例患者主訴乏力,住院后考慮癥狀與異位脾所致上消化道出血有關;2 例患者因無癥狀體檢發現病變;1 例患者主訴反酸、噯氣,癥狀與胃內異位脾無關。

2.4 病變特點

12 例患者胃鏡下發現病變位于胃底,1 例胃鏡下發現病變位于胃體,1 例經上消化道造影發現病變位于胃底,1 例經腹部CT 示病變位于胃底。所有患者病灶均為單發,病變大小從0.9~6 cm 不等,肉眼下2 例為半球形隆起,1 例為梭形,3 例為圓形,9 例為可見的隆起;9 例患者行超聲內鏡檢查,內鏡下病灶表現呈低回聲者8 例,高回聲者1 例,8 例位于固有肌層,1 例來自漿膜層,病灶內部回聲均勻,邊界清晰。

2.5 治療及確診方式

15 例患者中有5 例經內鏡切除治療,10 例經外科手術治療,最終均經病理確診為胃內異位脾組織。

2.6 轉歸

4 例患者有術后隨訪,均恢復可,未訴特殊不適。

3 討論

1910 年KUTTNER 率先提出了脾外傷后脾異位種植的概念[14-15]。異位脾是指脾破裂或手術后脾組織在腹膜腔或其他部位的異位移植,無“脾門”,僅有數只小血管維持血供,脾臟殘余組織侵入并從鄰近組織獲得血液供應。異位脾可發生于腹腔、盆腔、胸腔及皮膚切口等部位,在男性更多見。本調查發現異位脾在胃內也是男性好發,尤其是中青年。

多數胃內異位脾患者無明顯臨床癥狀,可在體檢時被意外發現。異位脾腫大明顯,侵犯胃時,可發生腹部隱痛等不適;極少數異位脾可導致胃出血,患者常因貧血癥狀而就診。

胃內異位脾好發于胃底,肉眼多表現為半球形隆起,大小多為數毫米至數厘米不等,大部分病灶在超聲內鏡下表現為低密度影,少數為高密度影,這些內鏡下特點均與胃內間質瘤類似,而胃間質瘤是臨床常見疾病,所以胃內異位脾容易在術前被誤診為胃內間質瘤,導致誤診、誤治的發生。

99mTC 同位素顯像被報道是一種可靠的非侵入性技術,但此方法目前沒有廣泛應用到臨床。CT或MRI 的影像表現對異位脾有一定的診斷價值。當運用CT 或MRI 的影像對腹腔腫物進行鑒別診斷時,若結合胸腹部外傷及脾切除史病史,需考慮到有異位脾的可能[16-18]。腫物穿刺細胞學或術后組織病理學檢查仍是診斷的金標準。

對于無癥狀的脾病患者,一般不建議手術治療。當引起消化道出血時,一般可通過內鏡下ESD 術或外科手術切除,均安全有效;當行血管造影發現犯罪動脈,血管內栓塞可能也是一種合適的選擇。